信息技术应用能力对大学生学习动机的差异性分析

段建彬等

摘要:当今,信息素养已经成为衡量大学生综合能力的重要指标,大学生在网络环境下的学习动机、学习效率以及是否能够合理利用网络等问题,一直都是广大教师和家长普遍关心的问题。本文从大学生平均每天上网时间、使用Office软件的熟练程度、搜索引擎的匹配能力等维度出发,探讨了信息素养程度的不同对大学生学习动机差异性的影响,以期为大学课程的设置提供方向。

关键词:学习动机;信息化;大学生;信息技术应用能力

中图分类号:G640 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2015)19-0124-03

前言

随着信息时代的到来,人类社会正在经历从生活方式到学习方式多维度、多层次的历史性变革。2015年,刘延东副总理在国际教育信息化大会致辞中提出:“教育信息化突破了‘时空限制,推动了教与学的‘双重革命,打造了‘没有围墙的学校,汇聚了‘海量知识资源。”[1]在这个信息化的社会中,应用信息技术是每个社会人必备的基本素质之一。中国现有各级各类学校51万所,在校生2.6亿人,其中在校大学生2468.1万人。当今社会,网络学习资源千姿百态,MOOC、SPOC发展迅速,各种各样的网络课程如雨后春笋般不断涌现。但经调查研究,目前大学生毕业后不会使用办公软件、不能通过搜索引擎检索到心仪的资料等现象比比皆是。

究其原因,建构主义认为知识不是通过教师传授得到的,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得的。这就要求学生对学习要有强烈的动机,有获得知识的欲望。归根结底,学生的学习动机是推动其进行学习活动的内在原因,是激励、指引学生学习的强大动力。那么,对于在校大学生而言,信息技术应用能力的不同,是否会影响其学习动机?是否会影响其学习兴趣?究竟会有哪些因素影响大学生的网络学习动机?弄清这些问题对提高网络环境下的学习成效有重要意义。

研究设计

1.研究内容

本研究主要是从大学生每天上网时间的长短、使用Office软件的熟练程度以及搜索引擎的匹配能力三个维度,对大学生的信息技术应用能力进行层次划分,分析其对大学生学习动机的差异性,进而更客观、细致地解读大学生面对网络的心理,为大学生的教育提供实证支持与借鉴。

2.变量的设计

(1)观察变量

本研究主要从大学生每天上网时间的长短、使用Office软件的熟练程度、搜索引擎的匹配能力等不同维度,探讨不同程度的信息技术应用能力对大学生的学习动机以及网络学习效果是否存在差异性。因此,观察变量为大学生的网络学习动机。

(2)控制变量

本研究将大学生信息技术应用能力转化为三个指标:平均每天上网时间、使用Office软件的熟练程度、搜索引擎的匹配能力。

3.研究对象

本研究选取全国不同地区、不同年级的大学生为样本,样本容量为1878份。样本采集方式为网络填写。考虑到样本的代表性与均衡性,因此,在样本的选择上既有经济条件较发达的东部沿海地区,也有经济条件相对落后的西部地区,各类型比例相当。

4.研究工具

(1)问卷设计与数据搜集

本研究根据上文所确定的变量指标设计问卷。问卷的结构分为三个部分:第一部分是被调查者的个人基本信息,主要包括性别、年龄、学校、专业、年级等题项;第二部分是观察被试者的信息素养程度;第三部分是观察变量“学习动机”等题项。问卷第三部分题项的设计参考了徐海霞、杨瑞娇等的测量量表[2][3],采用了李克特量表的五分制量表进行测量,“5”表示“完全同意”,“1”表示“完全不同意”。

问卷采用网络填写方式,被测的大学生来自全国11个省。对测试数据进行了信度检验,同时根据数据分析的结果调整和完善了部分测量指标。问卷发放后,收回1963份,删除不符合要求的无效问卷,保留有效的样本量为1878份,回收问卷的有效率为95.6%,其中男生样本量为933,比例为49.7%;女生样本量为945,比例为50.3%。

(2)单因素分析方法

调查数据采用SPSS19.0分析。本研究以大学生平均每天上网时间、使用Office软件的熟练程度、搜索引擎的匹配能力作为控制变量,以大学生的学习动机为观察变量,分析在各控制变量的不同水平上观察变量是否存在差异。单因素分析的零假设分别为:平均每天上网时间的不同对大学生网络学习动机产生显著的影响;使用Office软件的不同熟练程度对大学生网络学习动机产生显著的影响;不同的搜索引擎匹配能力对大学生网络学习动机产生显著的影响。

数据处理与描述性统计分析

本研究采用Cronbach's α系数法来测定各因子的信度。计量结果显示,问卷总题项的Cronbach's α值达到0.901,各测量变量的Cronbach's α值均在0.755以上,表明研究问卷具有较好的信度。研究采用因子分析法,对问卷测量指标进行了效度检验。观察变量各测量指标在其关联变量上的因子载荷值在0.465~0.793之间,且明显高于其他因子的载荷。

本次调查样本中男女比例为0.98∶1。平均每天上网时间控制变量的统计结果显示:选择“少于2小时”的比例为42.6%,选择“2~4小时”的比例为34.2%,选择“4~6小时”的比例为17.4%,选择“6~8小时”的比例为3.2%,选择“多于8小时”的比例为5%。可以看出,有42.6%的测试者平均每天上网时间是少于2小时的。从使用Office软件的熟练程度控制变量的统计结果看,大部分测试者对Office的功能有一定了解,其中“知道大部分功能”的比例最高,为48%。关于搜索能力,大部分人都能根据自己的需求搜索出所需要的信息。

差异分析

1.平均每天上网时间的不同对学习动机的差异

平均每天上网时间对学生学习动机的单因素方差分析结果表明,学生学习动机的F统计量的观测值为1.350,P值为0.009(如表1)。如果显著性水平α为0.05,则学习动机的P值小于显著性水平,应拒绝零假设。因此,学生平均每天上网时间的不同会对其网络学习动机产生显著的影响。

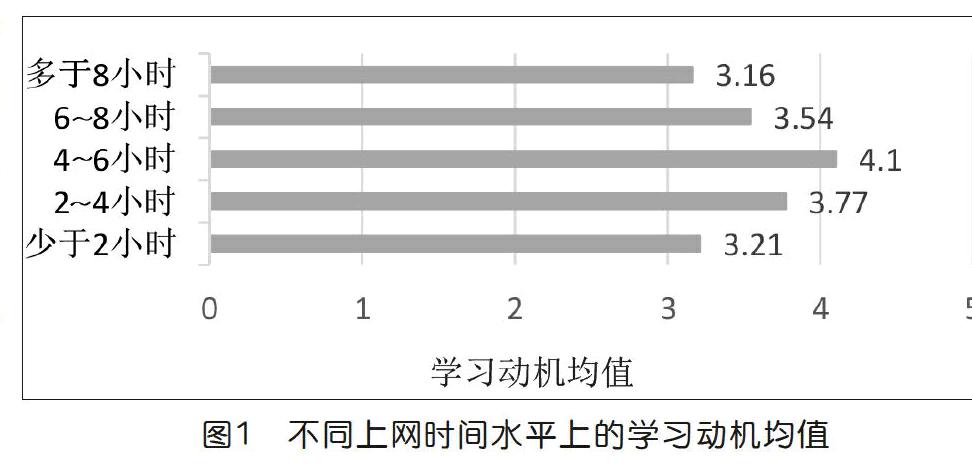

进一步分析在不同上网时间水平上学生的网络学习动机均值可以看出,平均每天上网时间在4~6小时之间的大学生网络学习动机明显高于该控制变量在其他水平上的均值,然后是每天上网时间在2~4小时之间的(如图1)。也就是说,平均每天上网时间在2~6小时的大学生网络学习动机最为强烈。

2.使用Office软件熟练程度的不同对学习动机的差异

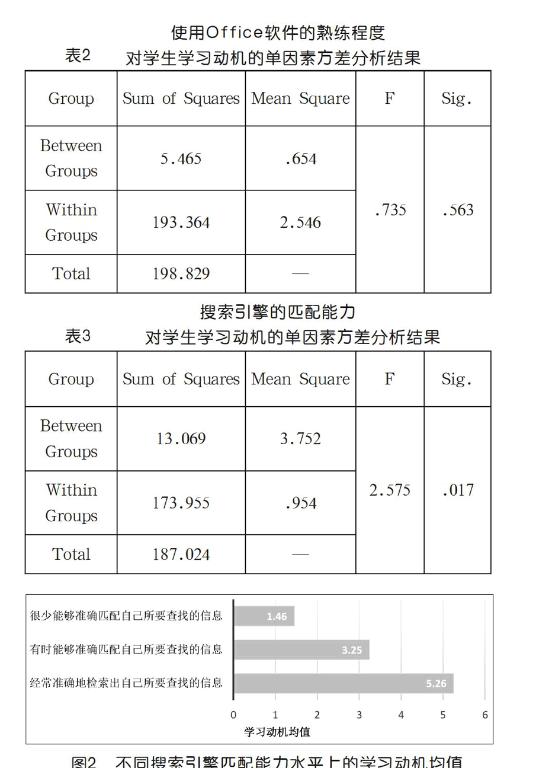

从使用Office软件的熟练程度对学生网络学习动机的单因素方差分析结果可以看出,大学生网络学习动机的P值为0.563,大于显著水平α值0.05(如表2)。也就是说,数据分析的结果不应拒绝零假设,即大学生使用Office软件的熟练程度没有对其网络学习动机产生影响,所以假设是否定的。

3.搜索引擎匹配能力的不同对学习动机的差异

从搜索引擎的匹配能力对大学生网络学习动机的单因素方差分析结果可以看出,大学生网络学习动机的P值为0.017,小于显著性水平α值0.05(如表3)。

再从不同搜索引擎匹配能力水平上分析大学生网络学习动机发现,经常准确地检索出自己所要查找的信息的大学生,其网络学习动机是最强烈的,其均值为5.26。而很少能够准确匹配自己所要查找的信息的大学生,其网络学习动机的均值为1.46(如图2)。从图2中可以发现,搜索引擎匹配能力越高,其网络学习动机就越强烈。

结论

综合上述分析结果发现,并不是平均每天上网时间越多,学生的网络学习动机就越强烈。使用与满足理论认为,受众是具有特定需求的个体,他们与媒介的活动可以看作是基于特定的需求动机去使用媒介,从而使这些需求得到满足的过程。大学生与网络学习可以看作是带有特定需求地使用网络资源,并期待通过该网络环境满足其某种需求,这种满足的心理体验会影响下一次的网络学习。

我国心理学工作者黄希庭利用马斯洛的需要理论分析了大学生在网络学习中需要的满足。[4]以需要理论解释,平均每天上网时间在中等水平的大学生群体学习动机中最为强烈,说明了该群体的大学生在网络学习的过程中,其内在的心理需要并不是很高,但觉得“不能被满足”,这种不满足的心理驱使他们渴望通过网络平台获得更深入的解析。可目前大部分学校在大学生计算机基础的教学中,更愿意教给大学生编程等技能,从外显的行为上来看,这确实能够提高大学生的计算机操作水平。但值得注意的是,如果他们对编程等知识并不感兴趣,这将会引起他们对这门课的反感,降低他们的学习兴趣。

现在有很多研究认为,提高大学生的计算机操作水平、加大他们的网络学习时间等都可以促使大学生高效地利用网络资源。但是凡事适可而止,过犹不及,学校还是应根据学生的心理需求开设相应的课程,这样可能会收到更好的效果。

参考文献:

[1]http://www.jyb.cn/world/zyyj/201506/t20150609_625536.html.

[2]徐海霞.网络环境支持下大学生学习动机现状及其影响因素研究[D].兰州:西北师范大学,2013.

[3]杨瑞姣.信息化环境下成人学习动机影响因素分析与策略研究[D].兰州:西北师范大学,2013.

[4]林正范.大学心理学[M].杭州:浙江大学出版社,2000:56.