广东非物质文化遗产研究的学术视点

刘倩

近年来,随着实际保护工作的开展,非物质文化遗产的理论研究亦不断深入。本文以广东非物质文化遗产研究为考察对象,通过分析梳理32篇代表性学术论文,从广东“非遗”的历史性、地域性、传承性等三方面研究进行总结,意在客观把握现阶段广东“非遗”研究的学术视点,为下一步深入研究提供思路与空间。

关键词:

广东非物质文化遗产; 学术视点; 历史性; 地域性; 传承性

中图分类号: G122文献标志码:A文章编号:1009-055X(2015)05-0091-06

近年来,随着文化生态环境的改变,非物质文化遗产的存在困境日益成为社会关注的焦点,也不断成为学界研究的热点。学者们纷纷从不同角度进入到非物质文化遗产领域,对其展开了较为全面深入的研究。其中,国内学界对广东非物质文化遗产的研究也处在这样一种不断发展的环境之中。

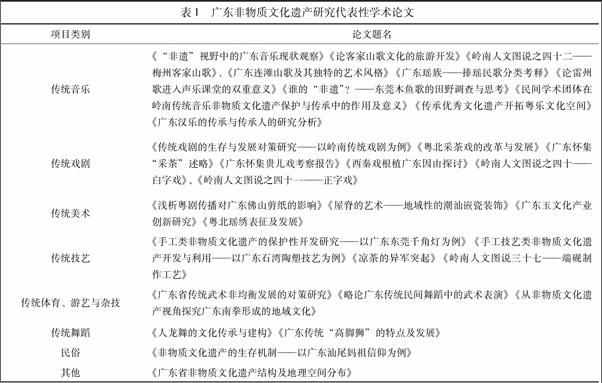

本文对广东非物质文化遗产研究所展开的学术视点总结,主要依据近10年来公开发表在国家核心期刊(含CSSCI)的32篇代表性学术论文 (参见表1)。这些论文均以广东省级非物质文化遗产为研究对象,范围基本涵盖了“非遗”的十大门类。

纵观现阶段广东“非遗”研究的项目构成,虽覆盖面较为广泛,但各门类研究出现了冷热不均的情况。32篇论文中,“传统音乐”与“传统戏剧”17篇,占论文总数的53125%,

其余则零星地分散在其他项目类别。同时,以学科分类目录为参照对比项,上述论文研究背景虽呈现出学科多元的特点,在旅游、体育、手工业、高等教育等专业领域都有体现,但在“非遗”本体论中,针对项目本身所进行的技术理论分析,仍多半借助的是研究者以音乐学为主导的艺术学科背景。

尽管各研究者对广东“非遗”的关注点不同,所研究的具体项目也存在差异,但通过梳理发现,目前广东“非遗”研究着重在项目的保护传承,且论文结构在行文上较为一致:起于对项目历史的源头追溯,收于对项目传承的发展建议。在广东“非遗”源流考中,研究者突出了时间与空间两个因素,其实也是历史与地域两个概念,强调广东“非遗”是一种有历史的文化,它的形成发展受到广东地区特有的自然、人文因素影响,并呈现出较为鲜明的岭南文化特征。而对其的保护传承,研究者更多借助自身的学科优势,提出从经济产品开发到旅游文化规划,从传承方式改变到传承主体培养等诸多合理的对策建议。

本文正是基于以上研究事实,通过弱化较为单一的专业本体认知与技术分析,主要从三方面总结评述广东“非遗”研究的学术视点,即广东“非遗”的历史性研究、地域性研究与传承性研究。

一、广东“非遗”的历史性研究

对“非遗”项目进行研究,其形成发展的历史是十分重要的考察因素,《中华人民共和国非物质文化遗产法》第二条规定,“本法所称非物质文

化遗产,是指各族人民世代相传并视为其文化遗产

表1广东非物质文化遗产研究代表性学术论文

项目类别论文题名

传统音乐《“非遗”视野中的广东音乐现状观察》《论客家山歌文化的旅游开发》《岭南人文图说之四十二——梅州客家山歌》、《广东连滩山歌及其独特的艺术风格》《广东瑶族——排瑶民歌分类考释》《论雷州歌进入声乐课堂的双重意义》《谁的“非遗”?——东莞木鱼歌的田野调查与思考》《民间学术团体在岭南传统音乐非物质文化遗产保护与传承中的作用及意义》《传承优秀文化遗产开拓粤乐文化空间》《广东汉乐的传承与传承人的研究分析》

传统戏剧《传统戏剧的生存与发展对策研究——以岭南传统戏剧为例》《粤北采茶戏的改革与发展》《广东怀集“采茶”述略》《广东怀集贵儿戏考察报告》《西秦戏根植广东因由探讨》《岭南人文图说之四十——白字戏》、《岭南人文图说之四十一——正字戏》

传统美术《浅析粤剧传播对广东佛山剪纸的影响》《屋脊的艺术——地域性的潮汕嵌瓷装饰》《广东玉文化产业创新研究》《粤北瑶绣表征及发展》

传统技艺《手工类非物质文化遗产的保护性开发研究——以广东东莞千角灯为例》《手工技艺类非物质文化遗产开发与利用——以广东石湾陶塑技艺为例》《凉茶的异军突起》《岭南人文图说三十七——端砚制作工艺》

传统体育、游艺与杂技《广东省传统武术非均衡发展的对策研究》《略论广东传统民间舞蹈中的武术表演》《从非物质文化遗产视角探究广东南拳形成的地域文化》

传统舞蹈《人龙舞的文化传承与建构》《广东传统“高脚狮”的特点及发展》

民俗《非物质文化遗产的生存机制——以广东汕尾妈祖信仰为例》

其他《广东省非物质文化遗产结构及地理空间分布》

组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所”,其中的“世代相传”就突出了“非遗”存在的历史性。而研究者对广东“非遗”的历史关注集中体现在两个方面,一个是可追溯的时间段,一个是发展振兴的时间点。

对广东“非遗”的历史把握,研究者一致认为,作为文化传统的“活化石”,其有着悠久的历史可供追溯,甚至借助上古遗迹来确认,部分“非遗”的源头可追溯到古老的新石器时代。研究者提出,根据1957年发掘出土的新石器时代文化遗迹,得出广东玉雕艺术的文化源头始于四千多年前;而根据广东石湾东汉汉墓出土的陶塑雏形,由此推断石湾陶塑最早也可追溯至新石器时代。

可见,广东“非遗”有着悠久的历史,它的孕育萌芽可能就伴随在人类文明发展的早期。而在研究中,与历史相关的时间节点,更多研究者提到了唐宋、明清时期,尤以明清为多。

“木鱼歌的历史渊源可以追溯到唐代民间流行的说唱文学‘俗讲。至元末明初,流行于江南的‘变文(即‘俗讲的文字)嬗变为‘弹词,弹词流入广东,结合当地人民的生活和独特方言,便发展为‘木鱼歌。”[1]

“连滩山歌,起源于明朝年间,流行于两广(广东、广西省)三市(肇庆、罗定、云浮)六县(郁南、云安、封开、德庆、苍梧、岑溪)。”[2]

“‘采茶作为一种民间艺术品种有采茶戏、采茶灯、采茶舞、采茶歌等。流行于我国南方的江、浙、闽、赣、湘、鄂、粤、桂、云、贵等省(区)。源流可溯至唐宋,盛行于明代嘉庆以后。”[3]

贵儿戏初步形成时期约在清同治、光绪年间。[4]而广东音乐、潮州音乐、八音锣鼓等也都是自明清以来不断形成发展的。[5]

在广东“非遗”的形成发展历史上,明清是一个重要的时间节点,无论在珠江三角洲还是在粤东、粤西或粤北,多个项目都产生、形成甚或流行于此时,论者对此也多有表述。但笔者认为,这样的认识可能存在“想象性困境”:对广东“非遗”历史渊源的考察,对具体项目形成时间的确认,在缺少基本文献注释与论证表达的前提下,研究者却普遍使用了一种定性式的语言。同时,在研究过程中,论者对项目的源流考察又以过程描述为主,在现象与结果之间缺少对应的分析,更忽视了对“非遗”历史成因的探寻。

马克思言,“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”[6]此处包含了两个意思:(1)历史的产生是有条件的;(2)历史的发展是有传统的。从“非遗”存在的前提出发对其展开分析论证,这正是一种极富历史意识的思考。“非遗”的历史研究,我们要充分考虑其存在所依赖的“直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件”,其中就包含着政治经济、文化社会在内的诸多条件。

笔者认为,明清之所以成为广东“非遗”形成发展的关键时期,原因是多方面的。目前的研究分析,虽只是偶有论者对这一时期人口南迁的社会现象稍有提及,对人口迁移的时间与过程略有几句大概的说明,但仍能管窥到人口迁徙对文化的影响。显见的是,一些“非遗”项目并非广东“土生土长”,而是随着外来主体的迁入继而传播到广东,并在此过程中实现了外来文化与本土文化的有效融合,促成了广东“非遗”的形成发展。其后,甚至又随着人口的流动向着更大的范围传播开去,许多项目也因此传播到了海外,如广东音乐、潮州音乐等在国外的振兴。稍感遗憾的是,这种研究中获得的推论,研究者多“述”而不“论”,研究过程缺乏有意识的理论分析。

另一方面,广东“非遗”的产生发展还存在更为关键的决定因素,如经济的基础作用。在社会科学方法论中,马克斯·韦伯提出,“从社会现象和文化事件受到经济制约和影响的角度对它们进行分析无疑是一个富有创造性的原则,而且只要审慎地使用和摆脱教条主义的偏见,在可以预见的将来它也仍然是这样的原则。”[7]

明清之际是我国封建社会商贸经济相对繁荣时期,“非遗”民间活动之所以在这一阶段较为活跃,与此有着很大关系。不过目前鲜有论者以此角度展开对广东“非遗”的历史研究,而这对地处经济改革发展前沿的广东尤为重要。由此,未来的研究路径可能需要我们厘清经济发展与“非遗”存在的脉络关系,深入到兴盛衰落的“非遗”现象中去寻找其经济社会发展的根源,并应进一步认识到,今天的经济全球化与文化多元化,对“非遗”发展而言,不应只是现实的挑战,还应成为发展的机遇。

可见,现阶段,我们对广东“非遗”的历史研究就理论层面和现实层面都还远远不够,一定程度上可能受制于古史记载材料的缺失,但更为重要的是,我们在其中也缺少了对历史现象的审视,对历史本质的探寻。“非遗”,是历史发展的产物,也是历史发展的印证,但“非遗”历史的研究不是单纯的过程描述,也不是个别的现象分析,更不是靠想象来推断得出结论。我们需要对经验事实做出思维整理,在历史现象与结果之中找到尽可能多的连接点,看到“非遗”产生发展更为本质的条件。

二、广东“非遗”的地域性研究

非物质文化遗产“指被各群体、团体(有时为个人)视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化多样性和人类的创造力”。[5]648

定义表明,“非遗”的存在需要借助一定的文化场所,“人与自然界的相互关系和历史条件的不断变化”包含着推动“非遗”形成的自然环境与社会环境。研究者对广东“非遗”的研究,突出了“非遗”形成的地域文化因素,这不仅因为广东“非遗”是形成发展在广东这个具体的地理空间,更显见的是,它的存在是岭南文化风格的鲜活显现。

(一)广东“非遗”受到的自然环境制约

由于地域环境的限制,“非遗”项目的形成因地而异。一些技艺类“非遗”仅存在流行于广东,因其所需的原材料仅限于当地。石湾陶塑与当地的沙质陶土有关,潮汕的嵌瓷是适应当地气候而产生的装饰。“潮汕地区地处广东省东部沿海地区,夏季炎热,多台风、暴雨,空气中盐分含量较高。特定的气候条件对嵌瓷的材料、工艺提出了地域适应性的要求”。[9]对此,学者给予了关注,并表示,广东“非遗”的形成是适应当地自然资源条件的结果。若“非遗”存在环境发生变化,“非遗”活动必受冲击。如随着河道交错、水网纵横的沙田环境消失,广东人摇艇吟唱的“咸水歌”正面临消亡。

不仅如此,自然地理环境还在整体上制约着广东“非遗”的空间分布。

在项目总类上,广东“非遗”虽较为丰富完整,涵盖了十大门类,但“非遗”在广东的空间分布并不均衡,“以珠三角区域为主,粤东区域相对较多,粤北和粤西区域较少”[9]95研究者认为如此分布特征的出现虽是诸多因素共同影响的结果,但主要与广东省的河流水系分布相关。“珠三角区域的非遗项目主要集中在珠江三角洲平原;而粤东潮汕文化遗产则分布在韩江、榕江流域,客家文化遗产主要分布在新丰江、东江和梅江流域;粤北文化遗产分布在北江、凤江河、连江河南水流域;粤西文化遗产主要分布在西江、漠阳江、鉴江和南渡河流域”。[9]97

可见,研究者对广东“非遗”所受自然环境影响的认识较为客观,提出了广东“非遗”的产生是人们适应特定地理、气候等自然环境而形成各种生活需要的结果,强调了广东“非遗”的空间结构分布受到的自然环境制约。同时,也关注到较为封闭或开放的自然环境对“非遗”传播的影响。如“岭南地区北依南岭,南傍南海,加上南岭万山叠嶂,使岭南地区构成一个相对独立的自然地理环境单元”[10]77,这使得广东“非遗”较少受到外来文化的冲击,因而“活态”特征明显。无疑,此研究为我们证明地域制约着“非遗”的生存发展提供了可靠依据。但我们还应该在更广泛的文化生态理论背景下,充分发掘自然条件与文化形成的内在联系,多方面考察广东“非遗”的地域传播特点,为“非遗”的传承发展创设条件。

(二)广东“非遗”受到的文化环境影响

地域环境的差异,造成了文化的多元。岭南,作为五岭之南地理位置的代称,同时也是一个内涵丰富的文化概念。相对于自然环境,广东“非遗”的形成发展受到人文环境的影响更大。这表现在,广东“非遗”多经岭南文化的浸润而成,带有鲜明的包容、开放、务实、创新等岭南文化特征,研究者从不同方面对广东“非遗”的特征给予了例证说明。

“非遗”的多个项目并非土生土长,而是由外来传入,继而与本土文化融合交汇,最终在广东地区“安家落户”,包容性的岭南文化由此显见其中。这样的例子在传统音乐、传统戏剧中比比皆是。

粤东的客家山歌是典型的中原文化与梅州土著文化融合的产物;广东汉乐保留了原有中原音乐的特点,并与客家地区的民间音乐结合,成为广东三大民间乐种之一;而南派武术的代表广东南拳,由多个拳种融合而成,但大多由临近地区传入,“梅县的刁家教从江西传来;岳家教从湖南传来;汕头的南枝拳、惠阳的莫家拳、广州的咏春拳从福建传来;丰顺的昆仑拳来自河南;广州的白眉拳和侠拳来自四川峨眉山;广州的孔门拳来自湖北”[11];粤北怀集的采茶戏经由外地传入,至清中晚期以来开始流行;源自西北的西秦腔是西秦戏的主要唱腔,西秦戏在明末传入广东,在乾隆年间开始活跃于粤东。中山大学的“非遗”研究专家康保成等就曾对西秦戏根植于广东的因由做了分析探讨。这也是我们有关广东“非遗”地域性研究应该深入的地方。

可见,岭南文化的包容性使得广东“非遗”绝不抗拒外来要素的影响,而是将之吸收利用,并还在各项目间融会贯通。如粤剧传播对佛山剪纸的影响发展,采茶戏对采茶歌、采茶灯、采茶舞形式的吸收,广东传统民间舞蹈对传统武术的改造利用等。

开拓,是岭南文化的重要特征,也是广东“非遗”的文化体现。广东地处沿海,对外通商较早,海内外文化交流频繁,这使得与内陆相比,广东的民间文化艺术有更多“走出去”的机会,多年来,广东“非遗”在国际推广上渐成一股开拓之风。“海外练习的中国武术拳种,广东南拳仅次于太极拳,每年都有大批海外习武者来广东‘寻根问祖。如海外的蔡李佛拳、咏春拳等拳种在国际上享有很高的知名度,这也是广东南拳开拓务实的表现。”[10]77

同时,广东“非遗”又具有一种务实之性。南拳研究者在此提到,“南拳的技术朴实无华,讲究实用,无花法”,且所用器械“多为日常使用的生活、生产器械”。[10]77这是广东人适应生活的需要,也是广东“非遗”务实精神的体现。这种务实性,甚至还影响到“非遗”的未来发展。

如广东“非遗”传统武术的不平衡发展就与此有关。研究人员指出,习武者在年龄结构上呈现的非均衡态势,“中小学生参与传统武术运动最多,究其原因:一,小学生和中学生锻炼传统武术,是希望通过武术竞赛拿到好名次,评上二级运动员以上的级别,对升学有很大的帮助;二,小学生的家长由于没有更多时间照看孩子,会让孩子在假期参加各种兴趣班,其中就包括武术的兴趣班……成年组和常青组参与传统武术运动的人数比青年组的多,说明中老年人比起青年人更注重身体的健康”。[12]当然,这又是一个值得思考的问题。

通过分析,我们发现,研究者对广东“非遗”的地域性研究,表现为集中论述了地方性文化传统的形成与自然地理、人文环境的密切关系,并将受地域文化孕育而显现的广东“非遗”文化特征给予了概括说明。两方面的分析展开,表明论者对广东“非遗”已经具有了相对自觉的研究意识,不仅关注到“非遗”产生存在的空间范围,而且认识到地域给“非遗”发展所可能带来的影响。

三、广东“非遗”的传承性研究

传承问题说到底,是一个社会问题。这个问题既能超越空间与时间的局限,但又直接受到历史与地域的影响制约,因而呈现出复杂性,使得传承问题研究成为广东“非遗”学术研究的重点。现阶段研究,论者突出两方面,一方面说明传承现状不容乐观,一方面强调传承发展存在可能。

(一)对传承场域的概括总结

场域,是一个有指征性的空间范围,“非遗”的传承场域主要指传承活动所依赖的文化场所,也可理解为“非遗”的生存空间。结合文献资料与田野调查,论者提出,历史上“非遗”的主要传承场域为民众的日常生活、民俗节庆及民间信仰仪式。其中,学者们尤为关注民俗节庆所构筑的文化空间对广东“非遗”所具有的重要意义,尤其对乡村的戏剧活动而言。

长期以来,传统戏剧类“非遗”在广东的乡村有着较好的传承态势,这多半是依托了当地相沿传习的民俗节庆。各族各地的岁时节日及民俗,如春节、元宵节、清明节、端午节、七月半、中秋节以及婚丧、庆典及各种祭祖和庙会都促成了“非遗”活动的开展,甚至有学者称,“民俗演戏是维系岭南传统戏剧生存与发展的生命线”。“虽然广东仍然保有民俗演戏市场,但是在传统戏剧赖以生存和发展的经济基础、体制条件和社会环境发生深刻变化的大背景下,各剧种、院团依然面临生存与发展的巨大挑战,存在诸多困难与问题”。[13]

为此,笔者认为,面对传统意义上“非遗”生存空间的逼仄,我们不能徒有惋惜与抗拒,而要用发展的眼光来考量,也应该认识到:经济基础与社会环境的不可逆变化,也可能带来“非遗”的自身改善与发展。既然城市化的进程,带来了乡村文化空间的萎缩,我们更多需要考虑,如何在当代文化空间创造条件,将“非遗”传承合规则性地融入到城镇日常生活中,更好地实现保护利用。

(二)对传承主体的分析把握

“非遗”的传承发展,人是核心。就传统音乐而言,“传承人是活态音乐的创造者和传播者,离开了身怀绝技的传承人,活态音乐就难以为继”。[14]但如今,“很多青少年已不再喜欢唱山歌、听山歌了,客家山歌的传承人老龄化趋势愈来愈明显”。[15]“再加上现如今的青少年受流行音乐的影响,即使不是缺乏客观公正的认识和判断,也很少会对雷歌感兴趣,喜欢听雷歌的观众大多都是一些年长者。这样下去,对于雷歌的传承和发展必然起到阻碍的作用”。[16] 这一研究为我们的“非遗”传承提供了警醒的价值。

传承主体缺失是当今“非遗”传承面临的最大问题。但现实问题在于,一则传承人老龄化突出,二则青年受众群体有限。在此方面,研究者有着较为一致的观点,提出,要积极培养青少年人才,通过培训班、学校课堂的教育形式,在青年群体中扩大“非遗”的欣赏者与接受者,而更有效的方式在于,吸引民众的参与,毕竟大众才是“非遗”传承的真正主体。

(三)对传承方式的归纳认知

1自然传承方式

传统的口传心授,在较长历史时间内,一直是“非遗”传承所依赖的主要方式。这种方式,多发生在口耳相传的家族传承中,在较为自然的生活状态下,后辈通过掌握前辈的知识与技能,成为日后活动的主体。当然,在师徒传承中,“口传心授”的方式也不少见。

研究者认为,历史上的口传心授模式曾保证了“非遗”项目的有效传承,并一致认为,即便在现代社会发展之中,仍应当保留“口传心授”的传承方式,充分发挥其优势。如高校专业音乐教学中,通过多渠道的实施保证,将传统口传心授模式纳入教学,能改变原有单一的西方教学模式,更适合中国传统音乐的教与学。

2社会传承方式

随着时代的变化,传统传承的条件几近瓦解,在原有自然传承方式之外,“非遗”的传承还需要结合社会传承来进行,这是研究者们已经取得的共识,其中最为重要的是学校教育。

现代社会,学校教育尤其是高教教育,对“非遗”的影响日增。在传承发展过程中,地方高校的优势被不断发挥。在高校,研究者可以利用专业背景与学术资源,展开有针对性的研究,教学者可以将“非遗”引入课堂,通过教育传播,培养传承主体,扩大受众体。高校为“非遗”发展提供的人才与智力支持显而易见。

在社会传承中,一些民间组织、团体也值得一提,如“广东汉乐研究会”,或民间较多自发组织的“私伙局”等,他们通过多样的实践活动演出、交流,形成了一股有利于“非遗”传承的良好社会氛围。

(四)对传承途径的开发创新

在此问题上,很多学者提出了不同的观点,不管具体如何,都在为“非遗”的未来而努力。发展到今天,“非遗”保护已经进入了由静态保护到动态传承的阶段。现阶段的研究者,更注重“非遗”的活态传承与生产性保护,提出应将“非遗”推入市场,与经济社会发展密切关联,并通过旅游经济、文化产业等实施途径,使其在现代经济浪潮中也能健康发展。如客家山歌,“如果充分运用节庆、参与体验、纪念品等模式对其进行旅游开发,将促进客家山歌文化的保护和发展,带动客家地区经济发展,拓展客家地区旅游业的发展空间,提升客家地区旅游形象”。[17]

多数论者认为,“非遗”项目的发展应加快以其为主体的旅游资源开发。这种开发,可以通过利用节庆等纪念日,开展大型主题活动,吸引旅游者;可以将主题公园与博物馆的开放时间设置成常态,作为一个供参观学习与体检的景点;可以通过开发纪念品等商业产品,供游客消费留念。而作为文化产业,重点正在于对“非遗”资源的有效整合开发与创新利用。当然,在传承途径的问题探讨中,部分措施已成为论者的共识:政府应加大资金的支持,全民要参与其中,“非遗”传承需融入到民众生活之中,等等。

显然,上述三方面对广东“非遗”具有重要的研究意义和学术指向。在理论与实际结合的基础上,研究者们较为集中地考察了广东“非遗”产生发展的历史缘由,分析了广东“非遗”所受到的地域环境文化影响,探讨了广东“非遗”未来传承发展的路径选择。当然此三方面,研究者的论述虽各有侧重但并不孤立。若论及广东“非遗”的发展,只谈传承,不提历史,这样的文章不免缺少学理;若对广东“非遗”展开历史研究,只提过去,不谈发展,这样的文章显然又缺乏意义。

现阶段,广东“非遗”已经具备了基本的研究范畴,但其未来发展需要在更大的理论背景下,以马克思主义发展观为指导,结合经济、政治、社会等现实因素,在充分认识“个体性现实”的基础上,加大对广东“非遗”的整体性把握,对广东“非遗”的传承提出更具针对性的发展建议。

参考文献:

[1]黄琼.谁的“非遗”?——东莞木鱼歌的田野调查与思考[J].文艺争鸣,2014(3):201-206.

[2]黄春蕾.广东连滩山歌及其独特的艺术风格[J].艺术百家2011(6):241-275.

[3]范晓君.广东怀集“采茶”述略[J].四川戏剧,2009(2):69-71.

[4]范晓君.广东怀集贵儿戏考察报告[J].中国音乐2007(3):144-150.

[5]广东省非物质文化遗产名录图典编辑委员会.广东省非物质文化遗产名录图典(一)[M].广州:广东世界图书出版公司, 2009.

[6]马克思.路易.波拿巴的雾月十八日(1855-1852)[M]∥马克思恩格斯选集第一卷.北京:人民出版社,1995

[7]马克斯·韦伯.社会科学方法论[M],北京:商务印书馆,2013

[8]薛颖,程建军.屋脊的艺术——地域性的潮汕嵌瓷装饰[J].民俗民艺,2012(9):119-120.

[9]袁少雄,等.广东省非物质文化遗产结构及地理空间分布[J].热带地理,2012(1):94-97.

[10]李吉远,牛爱军.从非物质文化遗产视角探究广东南拳形成的地域文化[J].武汉体育学院学报,2008(6):76-79.

[11]曾广锷,张侃.洪拳[M],广州:广东人民出版社, 1985.

[12]曲润杰,等.广东省传统武术非均衡发展的对策研究[J].广州体育学院学报,2012(5):59-63.

[13]詹双晖.地方戏剧的生存与发展对策研究——以岭南传统戏剧为例[J].中国戏剧,2010(4):60-62.

[14]冯光钰.广东汉乐活态传承及发展的现代视野[J].星海音乐学院学报,2007(1):19.

[15]宋俊华,等.岭南人文图说之四十二——梅州客家山歌[J].学术研究2007(6):162.

[16]马柯.论雷州歌进入声乐课堂的双重意义——以岭南师范学院为例[J].艺术评论,2014(10):121-124.

[17]钟俊昆,郭起华.论客家山歌文化的旅游开发[J].特区经济,2008(12):148-150.