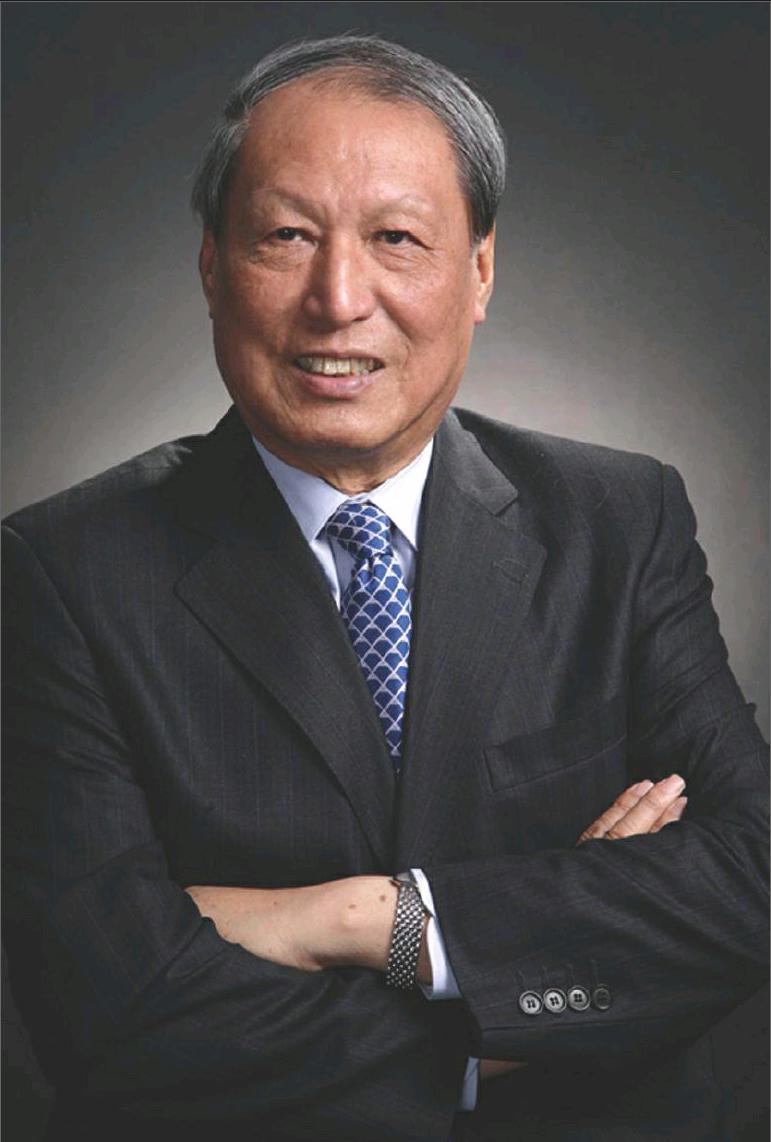

跌宕征程成思危

王佳雯

1935年,一代报人成舍我在风声鹤唳的北平喜获一子,取名成思危,希望他“居安思危”,勿忘男儿肩负国家安危之重担。而成思危的一生,也确实如父亲所愿,居安思危、勇担重责。

居安思危

成思危所生活的北平,人民的生活可谓水深火热。对时局的厌恶,再加上深受鲁迅、茅盾、巴金等进步作家的影响,巴金的“激流三部曲”——《家》《春》《秋》对成思危的影响尤为巨大。他在《家》这部作品中,找到了自己的身影——觉慧。那个毅然决然离开家庭,寻找自己人生方向的觉慧,在成思危看来,就是自己。

1948年底,成思危已离开北平随父亲搬至香港。但北平的生活给他留下了极为深刻的印象。而在香港左派学校的学习,让他更进一步地接触到了社会的进步思想。于是,在成思危16岁时,他做出了自己人生的第一个重大抉择——离开环境优越的家庭。

成思危首先回到了广州,进入叶剑英兼任校长的南方大学学习,并在毕业后获得广东省总工会工作的机会。他还曾到处境悲惨的民船业工作一年,对社会底层人们的生活状况有了切身的体会。学业上的进步,伴随着社会实践的增多,让成思危更加成熟。而因工作表现优异,他被选送到了华南工学院、华东化工学院学习,并在毕业后到沈阳化工研究院工作。

“向科学进军”的建设高潮中,也倾注了成思危的满腔热血。但“文革”在此时开始了,成思危因为家庭背景,被下放做了锅炉工。

文革之后,他又做出了人生的另外一个重要的抉择——去美国读书。其实,当时在化工领域成思危已经有所作为,但是他却选择了前往美国学习工商管理。并在毕业后,推掉了条件优厚的美国公司和研究机构的邀请,婉拒了父亲希望他继承家业的重托,而选择继续为中国的建设出谋划策。也正是他,将风险投资的理念带回了国内,也成就了自己“中国风险投资之父”的美名。

自强不息

成思危12岁生日时,他曾拿着自己刚买的纪念册请父亲写祝福语,而成舍我则不假思索地在儿子的纪念册上写下了“自强不息”四个大字。若干年后,成思危自己的女儿12岁生日时,他也将这四个字写在了女儿的笔记本上送给她做赠语。成思危不仅用自己一生的行动对父亲的期许做出了回答,也将父亲对自己的期许,传承给后辈。

回顾成思危的人生经历,无论是青年时期在社会中的磨砺,还是“文革”时期被下放时的艰辛,抑或是放弃化工行业另起炉灶从零开始学习工商管理,成思危从来都是“顺境不懈怠,逆境不沉沦”。

1981年,成思危选择赴美学习时已经46岁。从化工专业转向工商管理,在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校管理研究院的学习,对成思危而言无疑是一个巨大的挑战。

当时,成思危语言不通不说,又是跨专业学习,难度可想而知。最开始接触管理学课程时,别人花一个小时就能读四五十页书,而成思危却只能读个两三页。

但就是在如此艰难的情况下,成思危凭着自己不服输的韧劲儿,不仅获得了奖学金,还在期间发表了十来篇学术论文。

最终当他将最后一学期的成绩单拿给已经80岁高龄的父亲时,从不轻易表达自己情感的成舍我,成思危曾提到当时的情景称,“我那一生都不肯轻易表达情感的老父亲也夸我:没想到你近50岁的人了,还能取得这样的成绩。”

直抒胸臆

管理学学成归来后,成思危在经济学领域建树颇多。在他临近退休之年时,他又转战政坛,加入民建,后又当选全国人大常委会副委员长。从化工转战管理,又从学者走向政坛,成思危一生的几次转折,在外人看来不免都有些风险。但这些“风险”却成就了他“中国风险投资之父”的美名。

因为政坛的身份特殊,成思危每次对于中国经济的解读都会引起股市的波动,当然质疑与批评也纷至沓来。不过,成思危却一直坚持坦率吐真言的性格。

曾经在媒体的采访中,他坦言道“慷慨陈词岂能皆如人意,鞠躬尽瘁但求无愧于心。”一句话,赢得全场的掌声。

的确如此,当股市热得发烫时,他高瞻远瞩给股民浇浇冷水,让大家保持理性。但当股市低迷之时,他却能从中看到曙光,表现出坚定的信心。

或许成思危的意见并不能够为所有人接纳,但是对于他而言,只要自己给出的建议无愧于心,也就够了。

2015年7月12日,这位历经风雨的老人,在北京离世,享年80岁。他留给这个时代的风雨历程也落下了帷幕,但故人远去,精神永存。他的自强不息、他的笃定专注、他的坦率真诚,仍将给后世以启迪,令后人

思索。