农村教师专业发展的动力现状与促进机制①

——基于辽宁省B市416个农村教师样本的调查分析

林李楠

(沈阳师范大学,辽宁 沈阳 110034)

农村教师专业发展的动力现状与促进机制①

——基于辽宁省B市416个农村教师样本的调查分析

林李楠

(沈阳师范大学,辽宁 沈阳 110034)

农村教师专业发展的动力结构以自我效能和自利两因子为中心,另含疲劳感因子(负向)、全局意识因子、兴趣衰竭因子(负向)等要素。努力构建教师等级分化的多元结构,实现等级体系的多层次、多目标、可跨越;发挥积极性,培育低密度、慢进度、高水平、高质量的教师专业发展工程等是有效推动农村教师专业发展的关键所在。

教师专业发展;动力;促进机制

一、问题的提出

教师专业成长具有双重的积极意义,即对个人而言,有助于个人的自我实现;对组织而言,有利于推动学校的教育理想,终而提升教育之质量,达成学校组织发展的目标。因此,教师专业成长能够达成个体与组织两个层级在目标上的一致性。

大多有关教师专业发展动力的相关研究,均尝试通过实证调查或理论思辨,创造性地发现或梳理动力结构的内在要素。根据研究中得出的基本结论和核心概念要素的特征,可将其划分为两大类:外在动力论和内在动力论。

第一类研究将外在制度介入或激励视为动力要素。如认为“教师合作”为专业发展的动力。其认为,教师合作是教师为了实现学校或教师个体的目标,在自愿和平等的基础上,通过彼此相互配合与互动,在教育实践中共同提升专业水平的过程。教师合作能够激发教师专业发展的自觉意识,不断更新教师的知识,提升教师的实践性智慧,有效地促进教师反思能力的提高。[1]也有研究者提出“教学反思”论,认为教学反思是教师以自己的教学活动过程为思考对象,对自己的教学行为、决策以及由此产生的结果进行审视和分析的活动。教师在教学活动中反思的内容主要包括:教学方法、教学得失和教学过程、反思本身触动教师专业成长的观念转变与实际行动。[2]有关动力不足或匮乏的外因研究,亦可归为此类。如有研究者认为,导致教师专业发展动力不足的外因有:社会因素,如社会地位参差不齐,部分教师经济待遇低;组织因素,如教师考核机制不利于教师的专业发展,教育研究与日常教学脱离成为额外负担,教师经常陷入角色冲突,教师在职培训功利化和形式化,教师文化的个人主义、短视性和保守性;……文化因素,如民族性格和保守的思维方式,现代化进程中“现代性”的缺乏,市场经济带来的功利主义价值取向,注重教育“工具”价值取向的文化传统。[3]

第二类研究将内在特质或需求作为动力要素。教师专业发展需要有内在动力,内在动力是促进教师自身专业化发展的关键因素。有学者认为,教师的职业认同程度会影响其专业发展的动力,“职业认同是教师成长的内动力”[4]。有研究者通过对大连地区中小学教师自我发展需求现状进行调查得出,“绝大多数教师对自身从事的职业有认同感,说明多数教师愿意在其职业内部得求发展”[5]。有研究者将“自我效能感”或“成就感”视为内在动力。“教师自我效能感是指教师对教育价值、对自己做好教育工作与积极影响儿童发展的教育能力的自我批判、信念与感受。它是教师自主发展的重要内在动力机制。”[6]

亦有研究者将教学自主、教学优化等视为内在动力要素,认为“教学自主”既可以指向教学自主权,又指向教学自主性,二者均是教师作为主体对自身的指导和支配。“教学优化”是教师为了使教学成为一种优质教学、有效教学或成功的教学所做的一切尝试与努力。此二者均有需求与动力的特性。对动力缺乏的内因研究方面,有学者认为,教师日常工作任务繁重,诸多事务性工作牵扯了教师大量精力和时间;由此导致其成就感不断弱化,危机感不断消失,以及研究意识不断缺乏。[7]教师个体因素也是导致其缺乏内部动力的重要原因,如部分教师缺乏专业发展的内在需要,个体教育信念空位,发展目标不明确,其教育教学的反思停留在表面。[8]“低落的职业幸福感是造成中、小学教师在专业发展过程中内在动力不足、主体自觉性缺乏的主要原因。”[9]

本研究力图通过实证性量化数据的收集,对农村教师专业发展动力进行测量。在统计分析方法上,主要采用PASW软件因子分析方法对相关数据进行分析,并使用正交旋转方法获得因子(factor),一方面可以呈现实证量化的效果,另一方面实现对未知结构要素的探索,并维度之间相互正交,不相互涵盖而界限明晰。

二、研究方法与资料取得

鉴于本研究的目标之一是实现数量化的描述,并以此为基础探索促进机制建设,为此进行了专门的量表设计。在具体量表的设计上,借鉴了经典的职业倦怠量表的设计。经典的职业倦怠量表主要涵盖三个因子:情感衰竭、去人格化和无力感。情感衰竭是指没有活力,没有工作热情,感到自己的感情处于极度疲劳的状态。该因子是职业倦怠的核心维度,并具有最明显的症状表现。去人格化是指刻意在自身和工作对象间保持距离,对工作对象和环境采取冷漠、忽视的态度,对工作敷衍了事,个人发展停滞等。无力感是指倾向于消极地评价自己,并伴有工作能力体验和成就体验的下降,认为工作不但不能发挥自身才能,而且是枯燥无味的繁琐事物。结合本研究中针对的特定教师群体与特定的研究领域,有针对性地增加了与职业培训与研修活动相关的认知、认同等陈述。

在实测样本的选择上,本研究采取了多阶段抽样的方法,在辽宁省B市下辖的4个郊区、县市中,抽取12所学校的教师样本,共发放问卷440份,回收并核查合格的问卷416份,合格率约为95%。对于该观测取得的数据资料,本文运用了PASW18.0版本进行统计分析。

三、农村教师专业发展动力的潜在结构:样本数据因子分析及其结果的解释

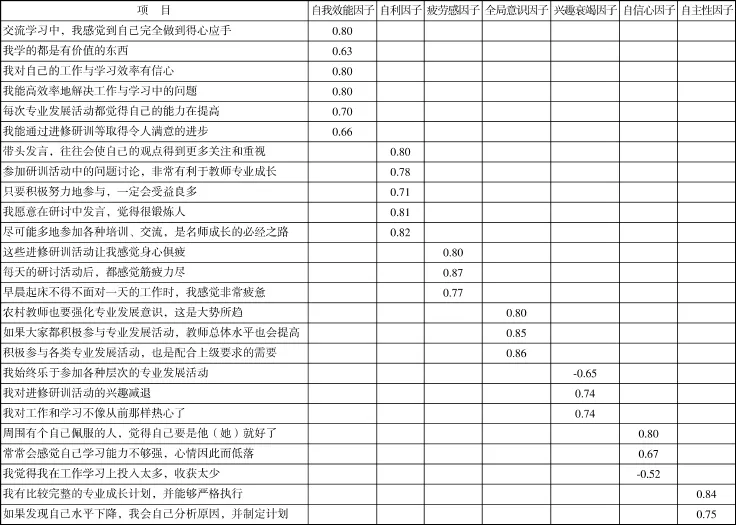

有别于传统的对动力现状的定性研究,本文将基于问卷实测的数据对动力现状、问题进行量化的呈现。由于本文使用的数据,大多是通过李克特量表测量所得的,因而将运用PASW软件的因子分析方法模块,来探索农村教师在专业发展活动中的态度与评价。因子分析对于探索社会态度中的未知结构或潜在因素具有特别优势。KMO检验结果值为0.84,巴氏球形检验Sig<0.01,表明本次调查所得适于进行因子分析。对样本数据进行因子分析,得到旋转成分矩阵表(见表1)。根据新生成的公因子与原观测变量的关系,分别将其命名为自我效能因子、自利因子、疲劳感因子、全局意识因子、兴趣衰竭因子、自信心因子、自主性因子。需要说明的是,在这个动力系统中,根据作用的方向性,将其分为正向和负向的两种因子,其中,疲劳感因子、兴趣衰竭因子是两个负向因子。负向因子即在其动力特征和作用效果体现为抑制和消解教师从事专业发展活动的作用力。在实际的计算和比较中,其实际值越高,证明起到的消极作用越大。

在上述动力因子中,自我效能因子、自利因子是解释力最强的二个因子,其所解释的变异量分别为14.36%、13.27%,解释了全部变异的27.63%,因而可以将这两个因素看作为教师参与专业发展活动的主要动力。“自我效能因子”是样本数据反映出的最具解释力,实际也是最具决定性的专业成长动力要素。所谓“自我效能”指向的是教师个体能够实现对专业发展活动的控制或主导,从而使得专业发展活动产生自己满意的效果。这种“能做”的认知表现的是个体对环境的控制力、处理各种压力的能力。自我效能因子反映的是教师专业发展过程中与个体学习能力和效率相关的动力要素。“自利因子”体现的是教师对专业发展活动为自身带来价值程度和利弊的判断。“自利”是指在专业发展活动中,个人能够从中获得从事活动的好处,如能力提高、得到锻炼、实现发展等。当然,与前一因子相比,该因子更多地指向了自我中心。该动力要素的存在,说明教师个人如何看待各种专业发展活动,尤其是利与弊的主观认识,会影响教师从事专业发展的积极性。

表1:正交旋转后所得因子矩阵

除了上述两个主要的因子外,疲劳感因子、全局意识因子、兴趣衰竭因子、自信心因子、自主性因子亦同样呈现出动力方面的特征。如“疲劳感因子”的高水平,意味着教师无法将更多的精力投入到专业发展活动中,工作效绩随疲劳积累而下降,工作能力、教学完成的工作数量和质量不足,发生错误、事故的可能性增大。其余动力要素的存在,依次体现了教师对专业发展和全局性、整体性的工作安排之间关系的认识高度,对于专业发展乃至工作与学习本身的兴趣,对学习和工作的自信心,以及自主能力。对全局性的和整体性的安排越是具有合作的意识,越是维持对专业发展的较大程度的兴趣,越是具有专业发展的自信心、自主性,就越是在专业发展活动中表现出积极的心态与品质。

四、农村教师专业发展的动力促进机制探索

(一)构建教师等级分化的多元结构,实现教师职称、荣誉等级体系的多层次、多目标、可跨越

我国教师专业发展的制度体系是由教师资格证书、职称、荣誉等级制度构成的,这既是一种制度,更可以理解为一种社会流动路径。教师职称可以分为初级、中级、高级职称,骨干教师也可以划分为校、区、市、全国的骨干教师。职称意味着专业水平的高低,意味着待遇的高低,甚至意味着社会声望。为了满足教师多种动力因子的内在结构性的需要,从而激发教师在专业发展过程中的足够的多元化的动力,必须建立多层次、多目标且可跨越的教师职称、荣誉等级体系。职称、荣誉等级体系的建立对加强农村学校的管理,提高农村教师队伍建设,调动农村教师教学的积极性、创造性以及增强教师的责任感具有重要意义。

教师专业发展的目标本身就是多层次、多目标的,现实中教师专业发展的需求也是多样化的。第一层次目标是通过师德建设活动,促使教学能力不强的中青年教师较快接受教育新理念,向教学能力强的教师学习好经验,较快地成长为一名合格教师、优秀的教师。第二层次目标是对教育教学能力较强的老师,通过校本研训使其尽快更新专业知识,熟练掌握信息技术和课堂教学技能,促其成长为镇骨干教师或学科带头人。第三层次目标是对镇级骨干教师和区镇级学科带头人,通过教学和课题研究实践、专家引领等提高其课堂教学水平和科研能力,使他们成长为镇级名师、学科带头人。

(二)培育低密度、慢进度、高水平、高质量的教师专业发展工程

由于受经济发展、政府政策、社会文化背景与法律法规等外在因素的影响,以及学校、教师等内在因素的影响和制约,农村地区教师专业发展的道路还有很长的路要走,任重道远。因此,要切实促进农村地区教师专业发展的进程,必须依靠各级教育行政、培训部门、教师个体的共同努力。促使教师专业发展向着低密度、慢进度的方向发展,避免发生将高强度的教学任务强加给教师,造成教师教学压力,与此同时放慢教学的进度,给予教师充足时间备课,让农村教师专业发展真正朝向高水平和高质量的方向前行。当然,教师个体也要积极主动进行自我专业发展,通过多方联动,共同促进农村教师专业发展的进程。通过完善农村地区义务教育经费保障体制,同时提高农村教师的福利待遇,完善教师聘任、编制、配置、交流制度,构建农村教师需求的继续再教育体系。

(三)营造宽松的环境,引导教师专注自我发展

学校要营造一个宽松的氛围,使农村教师意识到自主学习的重要性,把学习发展作为促进自己专业发展的有效途径,积极学习丰富自身的专业知识,提升自身教师专业理论素养,促进并且引导农村教师由生存型向发展型教师转变。教师的学习视野应该尽量开阔,不断适应发展着的教育教学需要。教师应掌握教师专业发展理论,熟知教师成长规律并结合自身专业促进教师自主专业发展。创新教学方式与教学理念是新时代对教师群体提出的要求,特别是农村教师群体,更需要创新教学实践活动,通过多种形式进行教学活动,学校应该对教师进行创新教学的方式与理念给予充分的肯定与鼓励,并且鼓励教师创造性地开展各种有利于教师专业发展的活动。

(四)建立开放的教师专业发展合作机制

农村教师专业发展需要发挥“团队精神”,教师与教师之间需要平等地交流教学方法、教学技能与教学经验;教师与领导之间需要调整协调彼此的行为;教师与学生之间应该遵循教学相长的原则,师生之间能够充分有效地交流,提高教学效果。

在专业发展过程中农村教师处于相对弱势的地位,农村在文化资本方面与城市有较大的差异,因此需要与资源丰富的地方进行互动与交流,如可以通过双方互派教师观摩学习、交流研讨、共同承担课题等活动学习先进经验;另外也可以寻求与高校及教学研究机构的合作,通过接受专家的观念和技术引领农村与高校教学研究机构对话,这是实践与理论双向交流的过程,即专家可以从农村得到实证的经验事实,而教师也可得到专家的理论指导,实现共赢。

[1]陈芳.教师合作:教师专业发展的动力[J].职业教育研究,2008,(7):119-120.

[2]牟景升.教学反思:教师专业发展的动力[J].甘肃教育,2011,(21):40.

[3][8]韩敏.我国城市小学教师从业动力研究——来自湖南省长沙市的调查[D].长沙:湖南师范大学,2008:35-55.

[4]郭韶明.职业认同:教师成长的内动力[J].教师博览,2006,(12):8-9.

[5]杨建云,王卓.中小学教师自我发展需求的现状、问题和对策——大连地区中小学教师自我发展需求的调查报告[J].教育科学,2002,(1):44-48.

[6]庞丽娟,洪秀敏.教师自我效能感:教师自主发展的重要内在动力机制[J].教师教育研究,2005,(4):45-48.

[7]周建忠.教师专业发展为何缺乏内在动力[J].上海教育,2006,(17):51.

[9]刘国艳.职业幸福:教师专业发展的起点与归宿[J].辽宁教育研究,2006,(8):43-45.

(责任编辑:李作章;责任校对:杨玉)

Research on the Dynamic State of Rural Teachers’Professional Development and the Mechanism of Promotion

LIN Linan

(Shenyang Normal University,Shenyang Liaoning 110034)

Both self-efficacy and self serving factors constitute the central structure,meanwhile the other part includes five other ones such as tiredness,overall situation awareness,interest failure,confidence,and autonomy.It is necessary to take relevant measures or means,such as taking efforts to build the multivariate structure of teachers class differentiation to realize a teacher’s honor system of multi-level,multi-objective,and leap across different levels;giving full play to the enthusiasm of educational authorities and school to cultivate an engineering of professional development with low density,slow progress,high level and high quality,etc.

teacher’s professional development;motivation;mechanis

G451.2

A

1674-5485(2015)09-0084-05

全国教育科学“十二五”规划2012年度课题国家青年项目“农村优秀教师职业生涯与成长模式研究”(CFA120126)。

林李楠(1976-),女,辽宁本溪人,沈阳师范大学学前与初等教育学院副教授,硕士生导师,主要从事教师专业发展、中外教育史、教育社会学研究。