中国高等教育学博士生培养的学术生态研究

——基于中国高教学会历届“高等教育学优秀博士学位论文”的计量分析

李威

(复旦大学,上海 200433)

中国高等教育学博士生培养的学术生态研究

——基于中国高教学会历届“高等教育学优秀博士学位论文”的计量分析

李威

(复旦大学,上海 200433)

“高等教育学优秀博士学位论文”代表了我国高等教育学学科人才培养的最高成果。通过计量学方法对历届“优博论文”的获选者、指导教师、论文主题的分布状况等进行了分析,并对该奖项的遴选机制和判定标准进行了研究,进而提出扩大评选范围,增强学术生态多样性及促进优秀博士生及导师的长期可持续发展建议,以图更好地促进高等教育学的学科发展。

学术生态;高等教育学;优秀博士论文;计量分析

“学术生态”是生态学与教育学交叉学科的概念,特指学术共同体追求学术的有机环境,意蕴学术的发展是一个有机的创生过程[1]。良好的学术生态环境是一个学科发展繁荣的前提,而博士生毕业论文质量是一个学科学术生态的重要显性特征,往往能够窥一豹而知全貌。自2004年开始,中国高等教育学会作为高等教育学科的最高学术机构,开展了“高等教育学优秀博士学位论文”的评选工作,目前已举办了10届,共评选出优秀博士论文58篇(其中2篇入选全国百篇优秀博士论文)。该奖项在高等教育学领域已经成为品牌,引领了博士生培养理念的改革,增强了博士研究生的创新意识和研究能力。

一、历届高等教育学优秀博士学位论文评选结果的计量分析

(一)入选论文所属学校的分布情况

就58篇高等教育学优秀博士学位论文的情况来看,论文来源学校比较集中(见图1),主要有北京大学(15篇)、厦门大学(14篇)、华中科技大学(11篇)、华东师范大学(7篇)、北京师范大学(4篇)、南京师范大学(2篇),清华大学、南京大学、浙江大学、中国人民大学、北京航空航天大学各有1篇,反映了目前北京大学、厦门大学、华中科技大学、华东师范大学等校在高等教育学和教育经济与管理学科的人才培养上具有良好的积累和优势。

图1:历届入选论文所属学校的分布

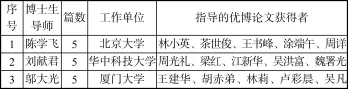

(二)入选论文的博士生导师分析

58篇优秀博士论文,涉及30位导师,其中指导过2篇以上“优博”论文的导师有12位(见表1)。

表1:指导过2篇以上“优博”论文的导师分布

续表1

从表1数据可以看出,“名师出高徒”的现象较为普遍,像培养出四篇以上优秀博士论文的陈学飞、刘献君、邬大光、刘海峰、谢安邦五位导师,分别是北京大学、华中科技大学、厦门大学、华东师范大学的著名高等教育学者和学科带头人,因此充分保障著名学者的学术活动指导与互动时间,对于博士生的论文写作质量大有裨益。另有18位导师各培养过1篇优秀博士论文,其中不乏优秀青年学者,他们正处于学术职业的上升期,如果继续潜心学术、专心指导,将有望培养出更多的优秀博士论文获得者。

(三)“优博”论文获得者的职业发展

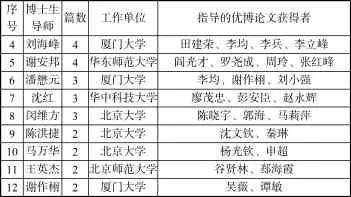

1.优博论文获得者的个人特征

根据获奖者公开发表论文时显示的个人信息,笔者计算了58位优秀博士论文获得者完成毕业论文时的年龄,发现获奖者毕业时年龄最小的为27岁,最大的为55岁,平均年龄为34.5岁,具体年龄分布情况见图2。由图可见,30岁以前占34%,31-35岁占31%,此两个年龄段为高等教育学优秀博士论文获得者的最佳创作期。

图2 高等教育学优秀博士论文获得者的年龄分布

从性别上分析,58位优秀博士论文获得者中,44位为男博士生,占75.9%;14位为女博士生,占24.1%。从数量看,男博士生比重较大,反映出高等教育学作为一门综合性学科,男生在发散与整合思维、创新意识与方法论上具有一定的比较优势。当然这跟高等教育学学科目前博士生生源的组成、博士生人才培养中的“性别刻板印象”的潜在影响也有直接关系。

2.职业发展路径:从“优博获得者”到成为“优博导师”

从高等教育学10届全国优秀博士论文获得者和指导教师的名单中,我们可以找到“交集”,即阎光才、戚业国、陈洪捷、丁小浩、谢作栩5位导师既是曾经的优秀博士论文获得者,也是新一代的优秀博士论文导师。这反映了优博论文评选不仅是一个选拔和培育高等教育学优秀博士生的活动,而且对于博士生和其导师的学术职业发展都具有强大的影响力,这有助于培养未来的优秀的高等教育学博士生导师。

(四)论文主题的分布

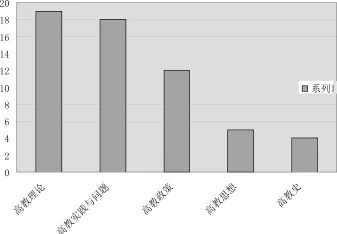

从入选的58篇优秀博士论文的主题来看,主要集中在高等教育史、高等教育思想、高等教育理论、高等教育政策、高等教育实践与问题等五个方面,具体分布见图3。

图3 历届入选高等教育学优秀博士论文的主题分布

从图3可以看出,高等教育理论(19篇)、高等教育实践与问题(18篇)、高等教育政策(12篇)是高等教育学优秀博士论文关注的最重要的三大领域,高教思想(5篇)、高教史(4篇)也占有一席之地,这从一个侧面也反映了高等教育学学科的学术领地的分布实况。另一方面,从历年论文评选的趋势看,参评学校逐渐增多,论文内容与时俱进,而选题逐渐由早期的高教理论为主转向为近年的高等教育实践问题为主,凸显出高等教育学科的应用价值在不断深化。

值得关注的是,高等教育学优秀博士论文的主题分布也能显现出各校的优势方向,比如厦门大学的高等教育史研究(3篇)、北京大学的高等教育思想研究(3篇)、华中科技大学的高等教育实践问题研究(5篇),这与各校在学科发展中的方向选择侧重点密切相关,也值得进一步的培育和发展。

二、高等教育学优秀博士学位论文的遴选机制与判定标准

(一)遴选范围

根据中国高教学会的评选通知文本,前两届仅限于高等教育学专业,从第三届开始,高等教育学优秀博士学位论文的参评对象扩展到“本年度在国内学位授予单位获得博士学位、并隶属于教育学、心理学两个一级学科下的所有二级学科及公共管理一级学科下的教育经济与管理二级学科的博士学位论文”。

范围的扩大符合当前高等教育学科发展的实际情况,因为正如潘懋元先生指出,高等教育学是一门多学科研究方法的综合学科[2],教育学、心理学、公共管理(教育经济与管理)学科的博士论文都可能直接涉及到高等教育领域的研究。遴选学科范围的适度扩大有助于发现更多更优秀的论文,也有助于高等教育学科的学科交叉深度与学术共同体的发展壮大。

(二)遴选机制

从遴选过程来看,首先是请国内指定院校的教育学院、教育研究院、高等教育研究所等相关系所组织推荐本校优秀的博士学位论文参加评选,然后将申请材料按规定的格式与份数报送到中国高等教育学会学术部。评选时先是由专家组通讯评议,后是专家复议评审会审定。遴选程序较为客观,但可能存在以下问题:评审的专家一般都来自国内各大系所的著名学者,与被评选论文的作者或导师有着千丝万缕的联系,甚至是重合,使论文评选的公正性受到质疑,因此应该设法改进遴选程序,如论文评审的匿名性和同行评议。

(三)评定指标

从中国高教学会优秀博士论文的评选指标来看,主要包括三个一级指标和七个二级指标,权重和相应评价要素见表2。

表2:中国高教学会“高等教育学优秀博士论文”的评定指标

从表2中可以看出,论文成果的创新性与效益是权重最大的指标,占到60%,突出了“创新”和“效益”的重要性,这也给高等教育学博士生毕业论文写作的关键关注点提供了指导方向。而选题与综述的质量、论文的理论基础与科研能力也都各占到20%,反映出一篇优秀的高等教育学博士论文要注重每一个要素,无论是宏观构架还是微观叙事,都必须尽善尽美,否则难称“优秀”之名。

三、改善高等教育学博士生学术生态的政策建议

(一)扩大评选范围,增强学术生态多样性

生态多样性是指诸如物种、景观元和生态系统等丰富性和空间分布均一性的综合,生态多样性有助于生态环境保持平衡和稳定发展。学术生态环境亦如此,保持学术生态的多样性对于一个学科的发展同样至关重要。美国卡内基教学促进基金会前任主席欧内斯特·博耶(Ernest Boyer)在其1990年发表的《学术反思:教授工作的重点领域》中提出的学术生态观就认为:高等教育系统的多样化能够促进学术的良性横向竞争和不同类型学校的和谐共生[3]。可见,学术生态多样性是学科发展繁荣的重要表征和持久动力。

从历届高等教育学优秀博士论文的分布来看,论文作者主要集中于几所发达地区的重点院校教育系所的若干著名导师门下,西部地区院校与非重点院校罕见。这虽与各地区各校高等教育学科的发展水平密切相关,但也与中国高教学会“高等教育学”优秀博士论文的评选范围局限有关。目前,我国高等教育学二级学科博士点16个(含教育学一级学科博士点覆盖),教育经济与管理二级学科博士点39个(含2011年新增的公共管理一级学科博士点覆盖),每年出产的高等教育领域的博士论文应该自动进入评选的范围,才能逐步打破由某几所院校垄断的局面,从而增强高等教育学科的学术生态多样性。

(二)促进优秀博士生及导师的长期可持续发展

生态可持续发展是自然界可持续发展的环境基础。同样,学术人才的可持续发展也是保持一个学科的学术生态持续稳定和发展的关键。人才的能动性、再生性、高增值性、动态性,表明人才具有可持续发展的“资源”的基本属性与特殊属性[4]。因此,人才资源的可持续发展一般可以从数量、质量、结构、分布、储备等几个基本方面进行分析。

高等教育学优秀博士论文获得者及其导师作为高等教育学科的优秀人才,是该学科学术生态中的稀缺资源,具有能动性、再生性(如前文中所述的从“优博获得者”到“优博导师”)和高增值性。因此,必须要积极关注优秀博士生及导师的学术职业发展,将其纳入专门的学科人才库,长期跟踪和研究;高教学会组织及高等院校的相关院系也必须创造良好的学术条件与资源环境,使人才的学术潜力得到持续的开发。只有这样,才能保障高等教育学科的学术生态的长期平衡与稳定发展和有望未来培养出更多的高等教育学优秀学术人才。

[1]张敏.“学术生态”概念之诠释[J].考试周刊,2011,(44):164.

[2]潘懋元.多学科观点的高等教育研究[M].上海:上海教育出版社,2001:5.

[3]Enest L.Boyer:Scholarship Reconsiderd:Priorities of the Professoriate[M].New Jersey:Princeton University Press,1990:12、18-19、64.

[4]陈春莲.试论人才可持续发展及其意义[J].广西青年干部学院学报,2004,(4):16.

(责任编辑:杨玉;责任校对:于翔)

The Academic Ecology Research of Chinese PHD Training in Higher Education Disciplines

LI Wei

(Fudan University,Shanghai 200433)

The“Outstanding PHD Thesis of higher education”represents the highest achievement of Chinese PHD training in higher education disciplines.The paper analyzes the previous winners,teachers,the thesis topic distribution of“PHD Thesis”by metrology method,and studies the selection mechanism and criteria for the award,reveals the academic ecology status and problems in PHD training of this discipline from one side,in order to promote the development of higher education disciplines.

academic ecology;higher education;outstanding PHD thesis;metrology analysis

G000

A

1674-5485(2015)09-0000-04

李威(1985-),男,湖北黄冈人,复旦大学高等教育研究所博士生,主要从事高等教育管理研究。