神 性

——《见与不见——读图时代的视觉教养》

王 新

神 性

——《见与不见——读图时代的视觉教养》

王新

本文建基于诸多中西方经典艺术作品,在中西文化比照的宏阔视野中,紧紧围绕“神性与视觉艺术”这一主题,自辟蹊径,深入阐析了基督教传统与佛教传统究竟如何为神赋形,详细比较了两大传统主神形象塑造差异及中西鬼形象差异,指出了另一传统即希腊神的人性形象塑造方式,探索了抽象艺术与神圣表征的隐秘联系,描述了通过艺术亲近神圣的两条途径,别开生面地揭示艺术境界与圣贤人格的等次关系,文章还以钟馗、骷髅、圣徒等形象个案为例,显明中西文化在文化——心理、生死观念、文明对话等宏大主题上的差异与融通。全文无论作品品读,还是观念彰明,都力求生动的体验与独到的见识。

庄严;苦难;纯朴;画如其人;人神永隔;骷髅;行脚;神秘主义

草根的庄严

诗人于坚抬着他的摄像机,在红土高原泥泞的小路上,跟拍一位云南乡村常见的妇女……在他的纪录片《故乡》里,这个云南村妇组织着乡土社会里跟美跟神有关的一切重大仪典,她乐观豁达,身材魁伟,拙厚得如同高原上生养她的皇天后土,于坚说,他是把她当成一位大地女神来刻画的。显然,这个云南村妇已经足够厚重,孟子说“充实之谓美,美而有光辉之谓大”,她美,但不“大”,乏光辉,也就缺失了由自身内里焕发出来的庄严。谁能完美地赋予平民草根神性的庄严呢?

除了伦勃朗,还会有谁。鲁迅曾用“清俊通脱、华丽壮大”八字评价魏晋文章,这个“华丽壮大”尤其适合来形容伦勃朗的早期艺术与人生,中期之后,一切归于凝静与朴素。在俄罗斯的博物馆里,有伦勃朗的系列老人画像(图1),都是当时荷兰随处可见的老人,也有可能就是伦勃朗的左邻右舍,他们都端坐在伦勃朗惯有的黝黑背景里,眉目深邃,神情凝重,尽管衰老不可抗拒地来临,但他们焕发出一派堂堂正正的气韵。

图1 伦勃朗《老人像》

这就是庄严。庄严内质有二:厚重与光芒。伦勃朗用反复的重叠来画厚重,一层又一层,今天x光透射显示,他的画面重叠多达数百层、甚至上千层,画面重叠得越来越亮,而不是发灰发暗,这是大师的手腕。不信,你试试?伦勃朗的浑厚,令所有艺术史上堪称为经典的作品,都显出“薄”来,在这个意义上,我经常说他是西方的杜甫。另一个层面,他交替运用最不透明的颜色、半透明的覆盖色及最透明的颜色,他喜欢在沉厚的灰调子上,大笔刷出金色,再施以覆盖,金色便交错在丰富重叠的色层里,闪耀出来,尤其是那些不经意溅开的金色色点,在黝黑映衬下,更是显得璀璨无比。如果说卡拉瓦乔的光,是从外面照入的光,那么伦勃朗的光,便是由内而外自然焕发出来的光,这就是伦勃朗的老人让人感动无端的真正原因。当然,这些只是技术,大师的技术永远无法清晰解析与复制,最根本的还在于,伦勃朗的心里有神。如果你看过他老境颓唐时画的《浪子归来》,你就会明白,他跟世界已经和解,谦卑的心,已然在一切人事上,看见庄严!

让平民草根也饱有庄严,应该说,在西方,是来自于使徒传统,特别是丟勒的使徒传统。早伦勃朗一百年,丟勒为四使徒立像,红润乐观的约翰、冷静年迈的彼得、忧郁寡言的保罗、暴躁冲动的马可,尽管丟勒可能在寓意四种人格,但他结结实实地在平民身上灌注了神性。他的临终的母亲素描,更是闪耀着人性的悲情与神性的凝定。因信称义,普通的人们,也能承纳与彰显神性光辉,丟勒于是在北方文艺复兴的背景里,开启了这一伟大传统。

相映成趣的是,在中国,罗汉传统承担着这一功能。十六罗汉、十八罗汉、五百罗汉,达摩、济公、布袋,罗汉遵照佛祖之意,永不涅槃,长住世间,为众生谋福祉,所以他们都有一副寻常的貌相,他们就是平民英雄。如果你到过昆明郊外的筇竹寺,你会发现著名的五百罗汉中(图2),不少就是昆明周边的老爹,甚至还有少数民族的,他们在世俗朴素生动的行止里,成就佛性庄严。遗憾的是,似乎还没有中国学院派艺术家认真地清理与承纳这一传统。比如说,在罗中立的《父亲》中,除了苦难,你还能看到庄严吗?①延伸阅读:[比]莱克:《解码西方名画》,丁宁译,北京:生活·读书·新知三联书店,2011。星云大师:《星云大师佛学著作集》,上海:上海辞书出版社,2008。

图2 昆明筇竹寺泥塑五百罗汉

此雕塑群,系四川民间雕塑家黎广修,历时七年完成。所有罗汉生龙活虎,精力炯炯,且神态各个不同。最有趣的是,黎广修把出资捐修寺庙的云贵总督岑毓、寺庙方丈梦佛长老,以及自己和五个徒弟,大胆地塑进了罗汉,这反映了“人人皆有佛性”的思想。

胖的与瘦的

同为神圣,佛陀宝相丰肥圆美(图3),耶稣圣容瘦弱惨伤(图4),这是为什么呢?

图3 卢舍那大佛,唐,石刻,高1714厘米,河南龙门奉先寺

圆通智慧与慈悲,佛家之境,追求圆满,所以卢舍那大佛丰美圆润,从眉眼、鼻翼、唇线任何一处,拈出的线条都是圆润流美的。一种单纯而简净的手法,轻松通达一场慑服人心的温煦仪典,这就是盛唐的时代气象与艺术手腕。

图4 切利尼《基督受难像》,云石,高185厘米,埃斯科里亚尔圣洛伦索隐修院

佛教与基督教最先都有不立像的传统,都曾发生过捣坏圣像运动,理由是全真、全善、全美的神圣,世俗无以形容,但为了生动地道说神圣奥义,最终还是开始了造像。据说,佛陀的第一张画像是影坚王时期绘制的。影坚王与乌扎衍那王两人英雄相惜,乃至交,一次,影坚王收到乌扎衍那王送来的一件盔甲,他原本打算回赠一件价值相当的礼品,后来发现此盔甲神妙无匹,是无价之宝,即算举国之力,也无法找到相当的礼品,影坚王由此郁郁不快。这时一个大臣献策说:“这世间,最珍贵者,莫非佛法,我们何不绘制释迦牟尼佛宝相,作为礼物呢?”影坚王大悦。佛陀也应允玉成此事,乐意做回模特,但宫廷画家们面对佛陀仁慈闪耀的容颜,根本无法平静内心的激动,佛陀于是坐到水塘边,让画师们照着倒影作画,第一幅佛陀的画像,就这样诞生了。

耶稣的第一幅画像:据《圣经》记载,当耶稣鲜血淋漓、遍体鳞伤,从十字架上放下入葬时,一位门徒,用亚麻布收敛了他的尸身,但三天以后,门徒们惊讶地发现,耶稣复活,棺木已空,惟余裹身的麻布,而且在麻布上还印上了耶稣伤痕累累的身躯影像。直至今天,法国都灵还宝藏着这件圣物,纱布上耶稣的圣容,立体地,隐隐绰绰地浮现出来。

比较这两个故事,意味饶深:前者暗示了佛陀神圣的不可目睹性,神的完美只能通过影子的“影子”映射出来;后者则显示了画像与耶稣身体的一体关联,显明了神圣的近身性,一出世,一入世,判然有别。当然,这也与佛陀乃全神,耶稣乃人神合身有关。

佛陀造像按照严格的仪轨,有“三十二相”与“八十种好”之说,合称“相好”,总之要具足一切贵美之相、大人之相,绝不可现一切贫、贱、丑、薄。恰恰相反,基督造像传统中,习见的是耶稣负十字架图像、耶稣钉十字架图像、耶稣下十字架图像,无一不孱弱惨伤,就算是早年诞生、受洗、传道行迹及后来复活启示图像,皆为风尘仆仆,一介草根,难以显现贵美之色。追究其间差异,恐怕在于,佛陀教我们消解苦难,走向超越,归于喜悦,基督要我们背负苦难,步入深渊,凝聚隐忍。

两者醒示成圣的思路完全不同,佛说,众生皆有佛性,佛就在我们身上,只要拂去你蒙尘的障蔽,就可初心自现,所以佛教深究一切痛苦的根源,发展出了一套宏大而精致的消解苦难的教义。耶稣基督说,神是临在的,你们靠自己,完全没有得救的希望,人绝对无法达到上帝尽善尽美的境界,所以需要救赎;他还说,上帝绝非佛陀的完全慈悲,他既公义,犯罪的代价必死,又慈爱,悔过必得饶恕。这是一种截然对立式的逻辑,只能统一于超越的上帝身上,人则在两者之间摆荡,所以生命不免时时堕入深渊,时时呼唤救赎,由此而承负人生的苦难。显然,这里神赋予了人直面苦难的勇气与坚忍,但没有深入问询苦难的根源。换句话说,佛陀告诉你为什么需要这样做,耶稣则只告诉你应当这样做。

在这个意义上,我们就能理解,西方艺术史上为何多的是灵魂撕裂、仰向无限挣扎的哈姆雷特形象、浮士德形象与“思想者”形象,多的是负面的、黑暗的、残酷的苦境与深渊。而在中国,禅释语境里的艺术,褪尽血气与火气,轻轻化身为一抹明净与天真。

究竟谁更好呢?都好,都是宏大与深邃的心灵。①延伸阅读:李翎:《佛教造像量度与仪轨》,北京:宗教文化出版社,1998。耿幼壮:《圣痕:基督教与西方艺术》,台北:台湾基督教文艺出版社,2009。

纯朴者近神

熟悉何金武的朋友,都不会奇怪他能拍摄到梅里雪山千年一现的圣照。

滇藏交界处的梅里雪山,主峰卡瓦博格,海拔六千七百四十米,为藏区八大神山之一,千百年来受各地藏民朝拜。一九九二年九月十九日,作为《工人日报》的记者,何金武采访雪线公路养路班,途经梅里雪山,十九时,夕阳迅速坠向卡瓦博格主峰,天地转暗,一道白光横照主峰,山尖上的太阳,突然变成了一盏巨大的酥油灯,中心一个上弦月芽,月牙上是燃烧的灯蕊,天际还交叠着几朵吉祥云,整个一日、月、星辉映的场景(图5),他迅速按下了快门,几秒后奇景消失。

这张照片出来后,经过鉴定,作为圣照,至今已在藏区广为膜拜。我在《奥秘》杂志主编高崇华家里,第一次见到这张照片时,心里微微一动:能际遇这般千年圣景的人,必是非常之人,然后,也就过了。但是,当我第一次径直在何金武家里,看到他的另一摄影《梅里雪山的朝圣者》时,我被彻底震撼而泫然涕下:一位须发崚嶒、风雨剥蚀若岩石的老者,在海拔四千五百米的雪山高处虔诚朝圣,浑浊的眼睛闪动着泪水,晶亮若日星。真正地摄魂夺魄。显然,比罗中立的《父亲》有过之而无不及。多少艺术家终生渴慕的境界,他竟不意而达到了,我遂好奇一问:“何老师,您究竟有一个多么深厚而丰富的内心世界?”他的夫人黄豆米,笑了,“他呀,就是个没心没肺的人,哪有什么丰富的世界。”

图5 何金武摄《圣照》

何老师笑笑,默认。在后来交往的日子里,他常说,他们佤族人简单,从来不会想太复杂的事情,所以快乐,所以你也随时可以听到他爽朗、清澈、无所顾忌的笑声,笨笨的笑声。

我明白了:纯朴者近神。宗教心理学家詹姆斯,根据人类的宗教经验种种,曾经把与神际遇感通的人分为两种:一种,历尽无数苦难炼狱,千回百折,而最终与神感通;另一种,快乐,单纯,轻轻松松,“一超直入如来地”,径直走进神圣。何金武无疑是第二种人,他是有福气的人。在西方,只有拉斐尔、莫扎特是这样的人。

在中国道家哲学意境里,老子也最主张纯朴,他认为入道的状态,惟有纯朴,所以他主张复归于婴儿,返朴归真。庄子则讲了一个故事,他曾遇到一个老者,抱着一个陶瓮,一次一次地给蔬菜浇水,奇怪的是,他家菜地里,明明摆着一副浇水灌溉机械,庄子遂好奇发问,老者答曰:绝不能用机械灌溉,因为有机械者必有机心。可见,庄子也主纯朴。

佛禅讲不改初心,初心就是最初的未曾遮蔽的婴儿般的心,这颗心最通佛性真如,换句话说,佛禅亦主纯朴,看看南宋牧溪的禅画《六柿图》(图6):六个普普通通的柿子,信手笔墨,简简单单,毫无作意,很可能就是和尚当年随手吃剩的柿子。真夺禅境。与牧溪认识的诗僧道璨有诗“好诗无音律,至文难言说。学之无他术,先要心路绝。兀坐送清昼,万事付一拙”,拙朴的心,正是这样画柿子的心,初心。

图6 《六柿图》,南宋,牧溪,纸本墨笔,京都龙光院藏

信手拈来,寻常即道,这是典型的禅画。禅画是中国画中最简单的艺术,也是最复杂的艺术:说简单,因为它往往貌相寻常,技法简单;说复杂,因为它一定涵摄着最悖论的两端:平淡与险绝,简约与丰赡,破与立,一与多,正是万古长空现一朝风月,一朝风月映万古长空。

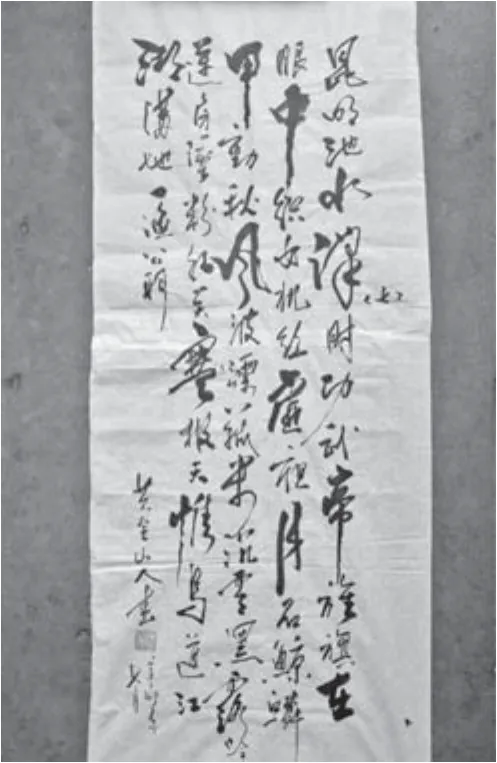

从庄禅到牧溪到八大到担当,中国艺术史清浅清浅地流贯着一道纯朴的脉流,谢无量也在这道脉流里。近代大家谢无量的书法,迹化纯朴,被人称之为“孩儿体”;赵之谦曾说,天下间能达到书法最高境界者,古今只有两个人,一是三岁稚子,能见天质,一是绩学大儒,必具神秀,谢无量以一绩学大儒的神秀,出之于稚子的天质,卓然大家。有意思的是,据说当年毛泽东主席接见谢无量时,曾热心询问:他风标独具的书法究竟来自哪一家?谢无量怔怔半天,还真答不出来。

纯朴到家了。①延伸阅读:詹姆斯:《宗教经验种种》,尚新建译,北京:华夏出版社,2008。林谷芳:《画禅》,北京:中国青年出版社,2009。

真和尚与假和尚

一次,我在课堂上讲到中国艺术“书如其人”的理论,有学生站起来,“老师,为什么秦桧那么坏的人,却能写这么漂亮的书法?”,我当然熟悉秦桧的书法,笑笑,告诉他们,不能把“人”简单理解为政治人格,这里的“人”涵摄了学养、政治、才情、阅历,在这个意义上,中国艺术绝对的“文如其人、书如其人、画如其人”。

反过来,从艺术作品的微妙处,亦能看出艺术家的人格修为等次,如果以中国艺术史上的两组僧禅书画家,八大与石涛、弘一大师与曼殊上人为例印证,可谓贴合无恰。作为明皇室后裔,八大山人二十三岁削发为僧,五十五岁发狂,一生出入僧道之间,歌哭无端,他那些缩颈鼓腹、白眼向人的水禽(图7),那些上大下小、岌岌可危的孤石,那些荒寒冷寂的瘦水残山,虽则险怪,但细忖笔墨,蕴藉温厚,全无一丝燥火风色,可见他已然秋容冷淡,枯肠成冰,从禅的角度而言,明显臻于人际罕见之境了。再看看石涛,同为明室后裔,同服禅门,他的山水同样险怪无端,变化万千,但是无论粗笔还是细笔,他的作品粗服乱头,时现败笔,有些作品还透脱着一股燥火气,可以想见,其修为终究六根未净。

事实也确实如此,石涛两次热迎康熙大驾,多年于京城奔走,请托权贵,虽然结果是水流花谢,两手空空,但他热衷尘俗的行识,不自觉地在其作品中留下了印迹。美国有位叫乔迅的学者,甚至在石涛多幅作品中解读出了他的性趣与性向:他画有不少形态开张、体量夸张的花朵,与中国文人画含蓄节制的传统,相去甚远,联系女性主义画家奥基芙的花朵作品,可见其性趣盎然;《幽竹水仙图》中,一枝挺拔的秀竹,径直刺向一朵盈然绽放的水仙,具有明显的性合隐喻;《大涤子自画睡牛图》中,石涛横骑牛背,一童紧搂其腰,脸部侧隐,若为一体,最触目者,乃牛的肛门洞,戳露画面,让人不可思议(图8),美国学者乔迅一语中的:这生动体现了石涛的同性恋嗜好。于此而言,石涛果然是个假和尚。

图7 朱耷《荷石水禽图轴》

八大山人瘦石寒山、白眼向人的家国怨愤,常常被夸大了,其实他实在是文人画传统中的顶级高手:论造型,曲尽其态,恰到好处;论笔墨,蕴藉醇厚,灭尽火气;论格调,清介空明,扫除尘俗。

图8 石涛《睡牛图》

天若有心,到了近代,艺术上又出现了一对相映成趣的禅僧:一决绝,一犹疑;一平淡,一热烈;一若深潭秋水,一如春水绿波;一笃心佛境,一流连艺美。这就是弘一大师与曼殊上人。观弘一大师早年书法,习张猛龙碑,锋棱劲峭,气势凝重,自从出家之后,刊落锋颖,一味恬淡与天真(图9),通幅不染一丝纤尘,尤其是临终偈语“悲欣交集”,涩笔写去,又拙稚,又淳厚,真正的“花枝春满,天心月圆”。出家前,文采风流的李叔同,自不必说,出家后,据说,弘一大师一次偶然逗留上海,看到自己出家前的照片,为友人介绍照片中人事,似乎在说另一个人和另一个世界。其戒定之深,可见一斑。那么曼殊上人呢?“生天成佛我何能?幽梦无凭恨不胜。多谢刘三问消息,尚留微命作诗僧”,这位诗僧,在广州一寺里,偶然拿到一张死去的和尚的度牒,便变名为僧,自云“虽今出家,以情求道”,故而终其一生浪迹江海,有情无情,旋起旋灭,求学不成,革命不成,习佛不成。观其文缠绵悱恻一往不复,观其字(图10),萧散婉转,观其画虽则清寂,但不脱浮薄,终无弘一的厚味,“纵使有情还有泪”,一介伤心人也。

图9 弘一大师出家后的晚期作品

图10 曼殊上人的字

古德云:去去就来,回入娑婆。八大与石涛,弘一大师与曼殊上人,两组之间,相隔数百年,但穿越时空的相似,仅仅只是巧合吗?①延伸阅读:[美]乔迅:《石涛——清初中国的绘画与现代性》,邱士华等译,北京:生活·读书·新知三联书店,2010。柯文辉:《旷世凡夫:弘一大师传》,北京:北京大学出版社,2010。

捉鬼者钟馗

在经历了学术的万千江海之后,蓦然觉得我的外公寅海,其实是一个乡土社会里气象不凡的才子。

外公童蒙即从前清秀才喻士能、王炳勋两位习诗词书画,能写得一手雅正的四六文;他的书法,如今年过八十,但挥毫落纸,仍然是全幅“王体”的俊逸风流(图11);最令人叫绝的是,他画的钟馗凶神恶煞,能吓得左邻右舍哭哭闹闹的小孩顿然不哭。我五六岁的时候,偶尔一次,外公画了一张黑黑莽莽的东西,家里人还神神秘秘地说,不要给外人看见了,后来才知道这“东西”叫钟馗。五六十年代,外公给朋友画了一张钟馗镇宅,遂被冠以“封建迷信”罪名,历尽了无数苦难,以致平反多年后,重拈画笔,家里人还心有余悸。今天细细看过外公的钟馗,有着郁勃的怒气。

图11 外公黄金山人文寅海的书法

外公书法体貌在“王体”的妍美潇洒,但功底是欧阳询的《九成宫醴泉铭》,所以秀气中透着峻健。

钟馗是中国文化史上的异数,他是唯一一个圆通了人、鬼、神三界的神袛。笔记小说中记载,钟馗原本唐德宗时终南山秀才,进京应试,一举考中状元,但相貌丑陋,遂为德宗所弃,他一怒之下,触阶而亡,玉帝得知,悯其正直无私,怀才沦落,便封他为斩祟将军,专管人间祟鬼疠气。仔细分析,这个故事曲折地映现了中国知识分子的隐秘心理:人世怀才不遇,终在鬼域称雄百代,获得代偿性满足。因此钟馗意象背后纠结着多重要素:一他是读书人;二他面相丑陋(这样才近鬼),带着与生俱来的缺陷(他的失败,只能是自身的缺陷,不敢把矛头指向“明主”);三他品质皎洁,胸怀大略,才华横溢;四他怀才不遇,命途坎坷;五他生活在别处,扭转了命运;六他的满腹不平,化为嫉恶如仇、正义无私的肝肠。一个典型的中国士人的“炼狱”超升故事。

艺术史上的钟馗图像有三类,最常见的当然是钟馗捉鬼、御鬼图,如吴道子的钟馗,抉鬼目而食;戴进的钟馗,怡然乘鬼轿,众鬼战战;石涛的钟馗,屁股下垫坐一小鬼,正悠然养心;这类钟馗多气格雄伟,身形莽放,暴怒冲天,明显以丑制丑。第二类是文人化的钟馗,无论文征明的寒林钟馗,还是任伯年月下独酌的钟馗,都是形单影只,落寞自赏。第三类是妩媚的钟馗,由粗犷转向婉秀,令人忍俊不禁,方熏的对镜钟馗,正揽镜自照,津津有味地欣赏着自己奇丑无匹的脸蛋;任伯年的钟馗,大笔写意,额上点染着数枝红花,是曰戴花钟馗(图12);李可染的钟馗,正送妹出嫁,一黑莽,一莹洁,倒也相映成趣。一幅莽钟馗,寄寓着中国文人多少或绮丽或沉郁的梦想。

图12 任伯年《钟馗》

任伯年长处在书法功力深厚,以书入画,笔墨有力,且经西画训练,造型准确;短处在一味迎合市场,画面终不脱上海小市民的俗气。

值得一提的是,我的师祖全显光的钟馗(图13),浑厚霸悍,横迈古今。他以猪鬃制笔,借用伦勃朗的重叠画法,从画纸正反两面,多次重叠,画钟馗颔下胸前的髭须;他使用特制朱砂,用民间剪纸的方法,大块面平面泼洒朱红,大笔纵横写就衣纹,黑色与红色相接,便叠化出神采熠熠的翡翠;最攫人者,乃是钟馗那双精光迸射、令人不寒而栗的怒目。全氏钟馗,缘境生发,仪态万千,有仗剑的,有捉鬼的,有醉酒的;最堪奇绝的,乃是他最大的钟馗画出了丈二尺幅,最小的竟画在了一个怀表盖里,而且是用油画画的(图14)。当我第一次见到他表盖里的这个好东西时,惊呆了,我问他,“这么小,怎么画成的?”他笑笑,“凭手感,闭眼画的。”全老师乃鲁迅美术学院资深教授,在德国留学七年,发奋博识,国油版雕,样样精通,允为大师,然而多年来一直为苏式主流美术体系打压,过着万人如海一身藏的简淡生活。

图13 全显光《钟馗》局部

图14 全显光油画《怀表里的钟馗》

今年八十二岁的全老师,人前人后,哪怕在毛头小子面前,都依然保持着十分的谦卑,看过他的大量钟馗后,惟有我知道:他的轻蔑、傲岸与雄心。①延伸阅读:郑尊仁:《钟馗研究》,台北:秀威资讯科技股份有限公司出版社,2006。陈平原:《千古文人侠客梦》,北京:北京大学出版社,2010。

骷髅之镜

每一个人最终留给世界的身影是什么?是王熙凤在风月宝鉴里照出来的骷髅。

骷髅如镜,照出我们的最终归宿,艺术图像中的骷髅,把死亡提前带入到我们生存的背景,是真正海德格尔所谓的向死而生。十七世纪的荷兰静物画里,经常画满各种昂贵的水果、奢侈的食物及光鲜华丽的餐具,也会似乎没有来由地画上一个骷髅。这其实是西方的传统,意在醒示世人:欣赏你周围的美,但永远记住,它是短暂的。

人物肖像里,画入骷髅,则更为常见,圣哲罗姆手上的骷髅、抹大拉膝盖上的骷髅,代表着对于生命的深切反思:如何在转瞬即逝的一生中过有意义的生活?十六世纪,坡布斯给身为律师、市议员、市长的斯特拉登画像,斯特拉登一脸凝重,怀里是一个表情忧郁的婴孩,左手拿着一个沙漏,与之呼应,右手边则摆放着一个骷髅,提醒着人生虚无的主题,这是北方文艺复兴艺术惯有的沉郁性格。最有意味的是,荷尔拜因的两位大使(图15),整个画面严格精确写实,但在前景上有一个扭曲变形的幻影,正向而看,这个飘在半空的悬浮物,

图15 小汉斯·荷尔拜因《两位大使》

画中物件无不点明两位大使的身份、教养与地位,如短剑上书二十九岁,书上书二十五岁,地球仪上标明了大使庄园的位置,航海装置暗示他们殖民贸易的天地雄心,但这光鲜的一切,都被前景上那个变形的骷髅,轻轻否定了。面目不清,只有从画面右侧下角看去,才明白这是一个骷髅。一贯老实巴交的荷尔拜因,一方面炫示了其透视变形的技巧,另一方面画有深意存焉:正看,大使明朗,骷髅面目不清,侧看,骷髅面目清晰,但大使模糊了,悖论式的画面,生动揭示了人自身的局限与虚无。到了现代,超现实主义的达利,遥承这一传统,创作了一幅作品,乍看是一组洁白的女人体堆叠,细看,乃组构出一具黝黑空洞的骷髅,俨然佛教“色即是空”教义的形象翻版。

与西方一本正经地昭示沉重的死亡教谕相反,中国的骷髅反而“死去活来”,生生死死,死死生生,呈现出黑色的幽默与轻松。比如庄子,曾在荒野中遇一骷髅,于是大发感慨,慨叹其抛尸荒野的凄凉;孰料,半夜,骷髅翩然入庄生之睡梦,而且神完气足地问庄子,愿不愿意了解死后的快乐。庄子乐得一听,“人一死,上无君,下无臣,实现社会平等,废除阶级差别。气候不冷不热,不分四季。春耕,夏耘,秋收,冬藏,种种辛苦全都解脱。也不必纪年了,人人玩得痛快,天长地久。那样喜悦,比国王更快乐!”“假使可以让你复活,你愿意回到尘世吗”,庄子反问。骷髅大摇其头,“难道你让我放弃死的快乐,去活受罪吗?”

图16 南宋李嵩《骷髅幻戏图》,绢本设色,纵27厘米,横26.3厘米,故宫博物院收藏

骷髅梦中说生死,真幻迷离,实在如超现实主义的梦寐。当然,最有超现实色彩的,要数南宋李嵩的《骷髅幻戏图》(图16),画中两具骷髅,大骷髅用线牵动着小骷髅,而一个柔嫩的婴孩,正趴在小骷髅前面好奇张望,似乎在询问,“谁牵动了小傀儡?”一妇正张皇其身后,另有一乳婴妇女,也不安地注视着这一场景。这虽然是一幅十分写实的傀儡木偶戏风俗画,但画面还是真幻莫辨:如果说大骷髅掌控着小骷髅,那谁又掌控着大骷髅?两组母子,对应着一对大小骷髅,是否在暗示着生死映现的命运?

人生如梦,骷髅是梦中之梦。①延伸阅读:李零:《人往低处走——〈老子〉天下第一》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008。沃尔夫林:《意大利和德国的形式感》,张坚译,北京:北京大学出版社,2009。

鬼的形状

中国旧文人的落拓情味、闲散情味,很多时候体现在说鬼、写鬼与画鬼上。知堂老人有一篇《水里的东西》,说的是溺死鬼,“水里的东西”,相当得文人情味。中国的稗官野史中满是“水里的东西”、“梁上的东西”,各式哀伥险煞,阴惨恻艳,自成世界。那么,鬼魅究竟是什么样子呢?

袁枚《子不语》中随手摘出两例,其一,“凡僵尸夜出攫人者,貌多丰腴,与生人无异。昼开其棺,则枯瘦如人腊矣”。其二,某科举考试主考官阅卷,倦而小寐,进入绮梦,“梦有女子年三十许,淡妆,面目疏秀,短身,青绀裙,乌巾束额,如江南人仪态,揭帐低语曰:拜托使君,《桂花香》一卷,千万留心相助”。此乃(图17)。清代扬州八怪罗聘,乃画鬼高手,民间传其有一对绿眼睛,能见到鬼,他的《鬼趣图》今存,曾名动京城,翁方刚、钱载、纪昀、袁枚等名流竞相题跋。《鬼趣图》共八幅:第一幅,裸身中年男鬼,肚大腰细,自卡其脖,双眼圆睁,表情恐怖,看着另一抚胸、弯腰、裸身的老年男鬼;第二幅,两个鬼,一前一后,疾速前行,前面胖鬼,短衣、尖头、驼背,头前伸,双手作摸索状,后面的瘦鬼,头戴缨帽,表情严肃,似在监视前鬼;第三幅,一俊美男鬼,手拈兰花,正跟一个面目姣好的女鬼,说悄悄话,旁边还站着一个白无常,头戴白色高帽、右手摇扇,左手举伞;第四幅,三个鬼,一个面部饱满、眼神柔和,另一无头鬼依偎在侧,头上方吊一绳子,怀里还抱着一个可爱小鬼,小鬼手中捧有一盛满米饭的瓦钵;第五幅,一长发鬼,四肢瘦长,左臂平伸,手如鹰爪,右臂绕胸搭于肩,梳理自己暴风雨般的长发;第六幅,画一个大头鬼,正追赶着背上驮一小鬼狂奔着的鬼,小鬼因恐惧,正张皇回头;第七幅,一共四鬼,即习见的钟馗夜行,两鬼抬着鬼主,在风雨中疾行,侧旁一鬼为鬼主撑伞,战战兢兢,抖抖索索;第八幅,两具白骨嶙峋的骷髅,一男一女,于树丛古墓旁闲聊。显然,罗聘之鬼,画尽鬼中百态,实际也是人中百态。为了功名,罗聘两度背井离乡,奔逐京城,终是荣华了了,无功而返,所以他的鬼趣中,应名妓李香君魂魄,旧好侯方域,故为侯之孙,梦通科考关节。从这两个故事看,鬼的大体形状,跟人差不多,甚至尤有美艳。

图17 龚开《中山出游图》

当然,另一类,习见的是丑鬼,大多从人形扭曲变形,不外乎黑、怪、丑、瘦诸般模样是有愤郁之气的。

清末另一画家溥心畬,皇室贵胄,一贯画风文雅洁致,但晚年喜画鬼,也是不满台湾时俗,一吐愤郁之气,譬如《牛相公》(图18),画一牛头人身、穿袍服、持摺扇者,上方题着:衣冠儒雅学斯文,日日人间醉意醺;谁识此公真面目,遂使欺世气如云。明显讽喻士风中的假斯文者。值得注意的是,此前绘画传统中,鬼的形状一般由人形变形而来,而在溥心畬笔下,出现了人形与兽形的嫁接,与西方鬼状略近。

图18 溥心畬《牛相公》

西方亦有漫长的鬼史,中世纪与浪漫主义艺术时代,是两个鬼事辉煌的时代;西方艺术史上画家波希,俨然中国的罗聘,绘制了大量人间地狱群魔乱舞的鬼。西方鬼形状,与中国鬼不类,多与女性、兽性、性爱及幽暗的潜意识紧密联系,西方文化求真,非理性即为鬼(图19);中国文化向善,故非善即堕落为鬼。一五五九年,博埃斯图奥《悲惨故事》出版,扉页插图即是一个猫头撒旦,头戴教皇的三重冠,身体为女身,乳房下垂,四肢有爪,性器官袒露如嘴,空动大张,代表着放纵的性欲。这幅画,基本上把西方撒旦形象要素全部包括了:女人、野兽、性欲,实质是人类非理性的本能;多数情况下,这三个因素并不同时出现,最常见的,一般是山羊撒旦,头上长角,罪恶且性欲无度。一九九八年三月,美国《时代周刊》年度人物是比尔·克林顿(图20),意味深长的是,杂志封面上,克林顿头部恰与《TIME》的字母“M”重叠,就像多出了两只山羊“兽角”,不禁让人想起撒旦。

图19 林堡兄弟《地狱》

图20 克林顿

看来,中西方鬼事传统都是源远流长。尘世苦乐中的人们,习惯了接受各种惊魂乱魄、迷幻枉然的鬼魅,但从来不会深究一下鬼魅的由来,细细想来,恐怕有三个主要缘由:其一,人类二分思维根深蒂固,有阳必有阴,有白天必有黑夜,有神自然有鬼;其二,如果说,神是一切真、善、美的源头,那么,人世随处可见的黑暗、苦难与丑恶,何以得到说明?所以要有鬼;其三,鬼代表着被规训、被铲除的力量,神性力量的确立,必须要有对手,否则即是鲁迅说的“无物之阵”,根基缥缈。

再问一句,为什么中国鬼状多像人,而西方鬼多不像人呢?余英时说,中国文化是“内在超越”,神人杂糅,故而也就人鬼杂糅;西方文化(基督教文明)是外在超越,此岸与彼岸永远迢迢,人神永隔,所以人鬼殊途,形状迥异。

所以鬼也是文化中的鬼。①延伸阅读:袁枚:《子不语》,陆海明译,上海:上海古籍出版社,2012。[法]穆尚布莱:《魔鬼的历史》,张庭芳译,桂林:广西师范大学出版社, 2005。

神性的弱点

罗马历史学家普鲁塔克曾记载了这么一个故事,雅典人在看一出悲剧,当演到其中某个神袛的时候,大家不约而同扭头看向坐在他们当中的执政官阿里斯提德:他太像悲剧中的神灵了。

故事生动地说明了,在古希腊,神与人之间并非隔着迢迢的距离,人有神性,神亦有人性。一方面,古希腊的人常常被赋予神圣的面貌,画家阿佩雷斯就曾把亚历山大大帝,画成万王之王宙斯的样子:手持雷电,叱咤风云。后来,罗马皇帝克劳迪亚斯略微偏小的头,也被安放到了宙斯壮硕如虎的身躯上,雕塑多少显得有些比例不谐,但也侧面反映了希腊罗马人习惯视他们的人间英雄为神(图21)。另一方面,希腊诸神也赋有人形,拥有人性。比如,牛津大学博物馆有一红绘风格陶瓶,画的是宙斯之子大力神赫拉克勒斯(图22),画面一改大力神神武凶暴的气质,而是温柔地描绘了他作为父亲,柔情蜜意地逗弄着其稚子的怡悦场景,悲剧家欧里庇得斯就曾揭示大力神的人间情怀:“我也免不了对亲子的呵护,天下父母之心皆同。”

除此而外,希腊诸神还居然饱有人性的种种缺点,如贪婪、好色、仇恨、嫉妒等等。宙斯是好色的典型,他妻妾成群,但还常常免不了到人间拈花惹草,时时打翻其妻赫拉的醋坛子。达·芬奇的名作《丽达与天鹅》,已经成为西方人耳熟能详的性合隐喻,性感美丽的丽达,正肆无忌惮地搂着一曲项雄壮的天鹅,而此天鹅正是宙斯的化身,故事是这样的:英雄廷达瑞俄斯,娶了全希腊有名的美人儿丽达,有些得意忘形,竟然忘了向阿佛洛狄忒祭祀,于是遭到了她的报复。一天,丽达正在湖中沐浴,阿佛洛狄忒就让宙斯化为天鹅,自己变成鹰,苦苦追逐这只天鹅,天鹅被追到湖边,盘旋于湖上,翩然落到丽达身旁,丽达看它健硕可爱,把它搂抱怀中爱抚不停,可想而知,丽达中了阿佛洛狄忒的圈套,嫣然受孕了。达·芬奇的画中就有四只蛋蛋,破壳而出的,正是四个花朵般的儿女——这既是神性不道德的结果,也是人性爱美向好的结晶。

图21 罗马奥古斯都像

图22 利西普斯《大力神赫拉克勒斯疲乏的样子》

显然,希腊的神性是人性的延伸,丹纳就说,希腊人竭力以美丽的人体为模范,结果奉为偶像,在地上奉之为英雄,在天上敬之如神袛。自然,希腊诸神便会带有人性的诸多弱点,而且也拥有人性的种种局限,所以连奥德修斯、俄狄浦斯,也永远无法逃遁他们的命运,在诸神之上,永远笼罩着“命运”,希腊文明的深刻也正在这里。尼采曾经说,人道主义是最浅薄的,悲观主义者是在洞悉了生命的深层无奈以后,还紧紧拥抱生活的人,是真正深刻的人。难怪尼采、海德格尔对希腊文明情有独钟。

然而,希腊人真的能以人性的力量,筹划尘世与神界的快乐生活吗?答案是显然的,耶稣由此诞生了。①延伸阅读:[美]依迪丝·汉密尔顿:《希腊精神》,葛海滨译,北京:华夏出版社,2008。[俄]H.A.库恩:《古希腊的传说和神话》,秋枫译,北京:生活·读书·新知三联书店,2002。

云水行脚

有过这样一群大地上的主动流放者,有过一行行深深的脚印,一双双强悍的脚板。

余秋雨曾说,中国古代有四种人走得最远:军人,商人,诗人,僧人;前面两者远行出于实利,后两者最关联心灵,然而,诗人热闹,只有僧人走得最孤独,最静默,也最坚忍。僧人选择长天大地的远行,于内是修持,越走越宁静,越走越深忍。关于深忍,我的忘年交、数学家刘声烈,如是为我讲解:如同棒喝,重重敲捶在头上,“痛。很痛。懂了。但绝不说出口。”刘声烈垂首眯眼,时时旁若无人地沉浸于他的佛学世界,其淡如菊的音容,宛在眼前。刘声烈已于去夏,骑鹤西归,走得宁静如水。我记住了深忍。当我第一次读到虚云老和尚的传记,看到他的照片(图23),才懂得了深忍。

图23 虚云和尚

虚云一生,“坐阅五帝四朝不觉沧桑几度,受尽九磨十难了知世事无常”(自书对联),坚持苦行长达百余年,历坐十五个道场,重兴六大祖庭,行脚先后遍及江浙名山、陕西终南山、四川峨眉山、拉萨三大寺,并由西藏,到印度、锡兰、缅甸等国,由缅甸回国,朝拜云南鸡足山,经贵州、湖南、湖北等地,礼安徽九华山……真正可谓万水千山走遍。堪为奇绝者是,为报母恩,他从浙江普陀,三跪一拜,一直拜到山西五台,历时整整二十三个月。正是这一双孱弱的脚板,走出了百年虚云的苦行第一,修持第一,深忍第一,也走通了禅门五宗圆通无碍的明澈智慧。

可见,于外,僧人的远行,一双脚板连接了千山万水,也走通了文明最为气韵生动的部位。比如玄奘,比如法显,当年谁能想到,中华文明与印度文明的千年对话与融通,要靠着他们深深浅浅的行脚来连接。稍稍再放宽一下视野,我们会发现,所有气象磅礴的大圣贤,都是大地行者,孔子如此,老子如此,墨子亦如此。对了,还有圣雄甘地。在初中历史课本上,读到甘地拄杖远足的嶙峋侧影(图24),我曾不无轻薄地嘲笑:非暴力真的能对抗暴力吗?今天,我在教授西方思想史的大学讲堂上,终于明白:如果只限一时,非暴力在暴力面前确实是微不足道,举止可笑,然而如果这些非暴力的脚印,是在最广阔的空间、最久远的时间里铺陈,那么,暴力将变得毫无依据,失却合法性,这是一种真正连根拔起的力量。在这个意义上,佛教智慧是最刚正勇猛的力量。我有了一点长进。

图24 甘地雕塑

甘地那双瘦弱的赤足,同样让我想起另一双赤足——耶稣基督的脚板,在西方艺术史里,那一双刚从十字架上放下来、业已被定穿的赤足,在卡拉瓦乔笔下、在格内吕瓦尔德笔下,如此触目惊心,他庄严地醒示着:苦行,谦卑与归属。①延伸阅读:净慧:《虚云和尚开示录》,北京:北京图书馆出版社,1993。刘小枫:《走向十字架上的真》,上海:华东师范大学出版社,2011。

抽象的神性

“湘西老刁民”黄永玉,在岳麓书院的千年讲坛上讲抽象画,他问,“你们听得懂鸟的叫声吗?”“不懂。”“好听吗?”“好听。”“那就得了,抽象画正如此。”他接着作了个形象的譬喻,农村唱戏的开场锣鼓,大家都听过,如果把这些高低、轻重、缓急的锣鼓点子,敷上色彩,那就是抽象画了。妙极了。

当然,锣鼓点子敷色是马勒维奇。唢呐敷色是波洛克,箫声着色则成了赵无极(图25),而三秦古都的陶埙,苍茫如水,若断若续,弥散无际,一上色,差近台湾的刘国松了。那么,康定斯基呢?他应该是勋伯格的色彩版了。

图25 赵无极作品

音乐是最抽象的艺术,音乐是最斑斓的艺术,从音乐的角度,理解抽象画,是正宗。然而,据我的朋友曾玉兰研究,二十世纪西方抽象主义艺术,如康定斯基、蒙德里安之流,大都与当时盛行的通神学有关,也就是说,在抽象的形式背后,涌动着深深的、炽热的神性隐情。

康定斯基的绘画(图26),五音繁会,落英缤纷,他写道:我的作品中,一直大量用圆,这里要出现的浪漫主义是一块冰,而冰里燃烧着火焰。他一直主张往内掘发自身的心灵井源,深源尽处,则是汩汩而出的火焰,这朵火焰就是神性。他的画面中,点线面的交响,色彩的火焰,总是涌动着一股突入的动势,这力量渴望摆脱在世物质地束缚,突入,突入精神的核心。我臆想,康定斯基一定曾有过与神性交感的时刻:刹那间,心身俱灭,而天雨流芳,瑰彩绽放……他的所有绘画,也许正是对这一时刻地回忆与重现。事实上,他与通神学会的布拉瓦茨基夫人关系密切,据《简明不列颠百科全书》对神秘主义的定义:神秘主义是通过启示与直觉,不断返回人的本源,防止人神疏离,其目标是与神融为一体;一般经过涤欲,洁志,澈悟与神人交融四阶段。总之,神秘主义是要在尘世过有深度的生活。

图26 康定斯基《构成第七号》

如果说康定斯基向内发现了神,那么,蒙德里安则向外,在万事万物的尽头,发现了微妙的神意,他也是荷兰通神学会会员。蒙德里安那些手绘的方方块块(图27),仅为直线、横线,以及红黄蓝三原色,再加点黑白,简约到了极致,但也就是这些不无机械的色线,竟然咬合出了地老天荒的宁静与和谐。这是世界最精粹的结构,神赋予的结构。罗斯科显然介乎康定斯基与蒙德里安之间,边界暧昧的方块,漂浮在另一些笃定的方块之上,闷红的整体氛围,一种冥想的焦灼的调子。康定斯基的动荡,蒙德里安的安定,他合而为之。

图27 蒙德里安《红、黄、蓝构成》,1930年,画布油彩,45×45厘米,苏黎士私人收藏

抽象主义的艺术家们,借助形式的象征,与他们的神相遇。要稍稍强调,象征不是隐喻,隐喻是一物指向另一物,而象征是一物内部的两层纵向超越,神不外在于象征。所以抽象主义形式的点线面,就是神性本身地闪烁。

回到常识,抽象艺术象征神性的逻辑理路是这样的:世间什么最自足呢?是神,而抽象艺术彻底摆脱了对象图真的束缚,回到了形式自身的自足。世间什么最自由呢?还是神,因为他自足得不假外求,同样,抽象艺术,回到了形色的自由,回到了表现挥洒的自由。

另外一个方面,至真至善全美的神,世间怎么可能为之具象地赋形呢?所以在佛教与基督教早期都有过“捣坏圣像运动”。至于伊斯兰的真主,则是现身于衍伸无际的花枝蔓草与几何纹样(图28),象征着生生不息的生命及对生命的敬畏。

图28 伊斯兰挂毯植物纹样

反问一句,剥离了神性深度的抽象艺术会是什么呢?一堆败絮,一团拆掉了背脊骨的癞皮狗。当今中国,多的正是这样的抽象艺术。①延伸阅读:康定斯基:《艺术中的精神》,李政文等译,北京:中国人民大学出版社,2003。黄永玉:《永玉六记》,北京:生活·读书·新知三联书店,1997。

王新,美术学硕士,思想史博士,云南大学艺术与设计学院副教授,在各大报刊发表学术论文和其他作品两百多篇,著有《诗画乐的融通》等。