海洋战略性新兴产业集群形成的驱动因素及模式实证研究

——以山东半岛蓝色经济区为例

李晓璇,刘大海,李晨,邢文秀,李铮,王盛

(1.国家海洋局第一海洋研究所海洋政策研究中心,山东青岛266061;2.中国海洋大学经济学院,山东青岛266100;3.山东省海洋与渔业厅,山东济南250002)

海洋战略性新兴产业集群形成的驱动因素及模式实证研究

——以山东半岛蓝色经济区为例

李晓璇1,2,刘大海1,李晨2,邢文秀1,2,李铮2,王盛3

(1.国家海洋局第一海洋研究所海洋政策研究中心,山东青岛266061;2.中国海洋大学经济学院,山东青岛266100;3.山东省海洋与渔业厅,山东济南250002)

21世纪是海洋的世纪,海洋战略性新兴产业成为沿海国家或地区抢占未来发展制高点的重要领域。首先,对驱动山东半岛蓝色经济区海洋战略性新兴产业集群形成的因素进行了分析,并探讨了驱动因素的作用机制。其次,提出了山东半岛蓝色经济区海洋战略性新兴产业集群形成的三种空间组织模式,将其定义为中央扩散式、链条牵引式和网络集成式。最后,提出培育山东半岛蓝色经济区海洋战略性新兴产业集群的对策建议。

海洋战略性新兴产业集群;驱动因素;空间组织模式;山东半岛蓝色经济区

2011年初,《山东半岛蓝色经济区发展规划》被国务院正式批复为国家发展战略,其中多次提出要大力发展海洋优势产业集群,构建现代海洋产业体系。四年多来,山东半岛蓝色经济区(以下简称“蓝区”)产业发展态势良好。其中,海洋战略性新兴产业作为国家重点支持的产业,产业集群特征明显。海洋战略性新兴产业集群是指在特定的区域范围内,涉海企业、科研机构、高校和中介服务组织通过产业链、价值链和知识链联结在一起,以推动海洋经济发展、保护海洋生态环境和保障国家海洋权益为目标,进行海洋高新技术和科研成果的研发、实验、商品化及产业化等一系列活动和服务的产业群[1,2]。大力发展海洋战略性新兴产业集群,是蓝区有效培育新的经济增长点、构建新的竞争优势、在海洋经济激烈竞争中掌握发展主动权的必然选择。

目前,关于蓝区海洋战略性新兴产业集群的研究不多,相关研究主要集中在对海洋高新技术产业[3]、海洋主导新兴产业[4]、旅游产业集群[5]、制造业集群[6]以及蓝区城市群[7]等的探讨上。由于研究期相对较短,学者对产业集群形成问题的研究尚有不足,具体表现在:(1)尚未系统分析蓝区海洋战略性新兴产业集群形成的驱动因素及其作用机制;(2)缺乏对蓝区海洋战略性新兴产业集群形成模式的深入探讨与提炼。从而无法提出针对性的培育对策,难以满足蓝区海洋战略性新兴产业集群的发展需求。鉴于此,本文深入分析促进蓝区海洋战略性新兴产业集群的驱动因素,探讨其作用机制,并研究蓝区海洋战略性新兴产业集群的形成模式,提出促进其形成与演化的对策建议。

1 蓝区海洋战略性新兴产业集群驱动因素

产业集群作为一种区域经济组织形式与蓝区海洋战略性新兴产业的耦合具有其科学性和合理性,对其驱动因素的剖析是研究其形成模式的前提。海洋资源、交通区位、市场需求、科技创新和政策条件这五个方面是驱动蓝区海洋战略性新兴产业集群形成的主要因素,决定了蓝区海洋战略性新兴产业集群这一产业组织模式的必然性。

1.1海洋资源

山东省海岸线总长度约为3 345千米,占全国海岸线的1/6[8],拥有大潮高潮时面积500平方米以上的海岛296个,岛岸线总长度737千米[9],可建万吨级以上泊位的港址50多处,优质沙滩资源居全国前列[10],空间资源综合优势明显。此外,山东省近海海洋生物资源多样,海洋渔业产量长期居全国首位;海洋矿产资源富集,拥有三处可开发强潮流区,海上风能、温差能、潮能开发潜力大,石油、天然气等海洋矿产资源丰富;海洋文化特色鲜明,优势突出[10]。资源储量决定了蓝区海洋战略性新兴产业的产业规模,资源种类决定了蓝区海洋战略性新兴产业的产业结构。丰富的海洋资源为蓝区海洋战略性新兴产业的形成与演化提供了强有力的物质支撑。

1.2交通区位

蓝区地处环渤海地区南翼,与京津冀都市圈、黄河三角洲高效生态经济区、天津滨海新区等联系紧密。此外,与朝鲜半岛、日本列岛隔海相望的便利条件,使蓝区与韩国、日本在贸易、投资、技术等方面具有得天独厚的国际合作优势,成为中国北方地区生产要素集聚、吸引外来投资和扩大交流合作的首选之地。目前,中韩贸易区已在青岛黄岛新区建立。随着城市化进程加快,蓝区交通设施建设日趋完善,海上交通也愈发便利,为区域内部以及与外界的交流架设了便捷的桥梁。

1.3市场需求

随着蓝区综合实力的提升,海洋战略性新兴产业相关产品的市场需求快速增长,为产业集群的形成与发展提供了巨大空间。人们对海洋高营养健康食品、特效海洋药物的需求会激励海洋生物育种业、海洋健康养殖业、海洋医药和生物制品业的发展;为突破海洋资源与生态环境两大瓶颈,需要海水利用业、海洋可再生能源产业和海洋高技术服务业等产业的开发研究;加强对深海资源的研究、勘探与开发,实现蓝区乃至国家的海洋战略需要各种海洋装备和精密仪器产业的快速发展。

1.4科技创新

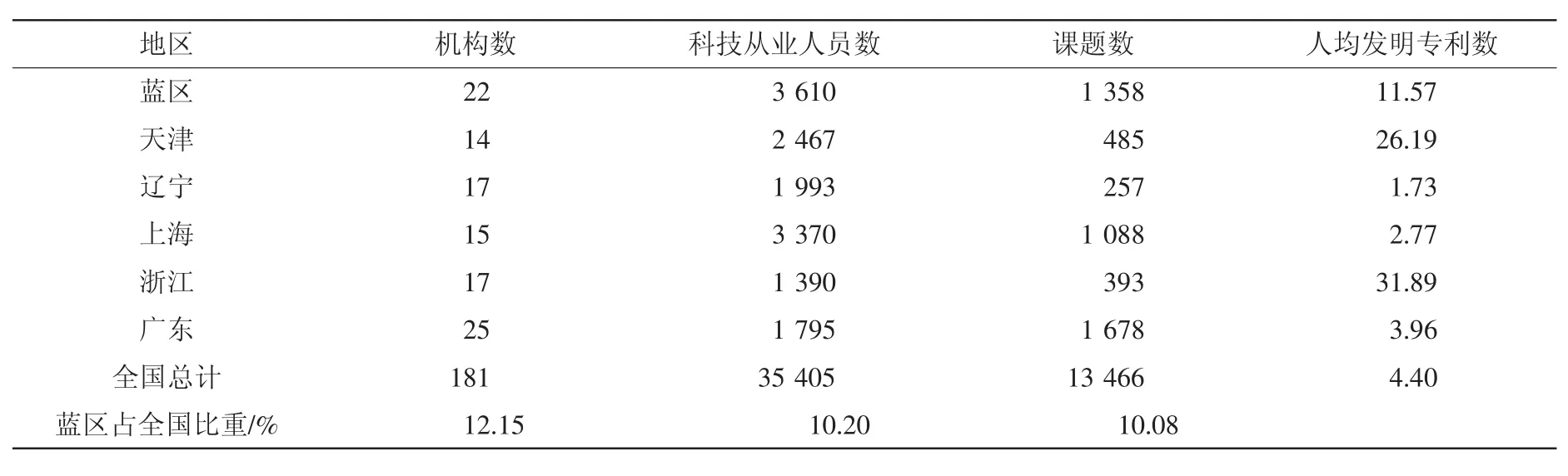

海洋战略性新兴产业集群的形成和发展基于特定的产业特色科技,区域所具备的科技创新能力直接影响产业发展的前景与高度。蓝区海洋科技创新资源雄厚,是国家海洋科技创新的重要基地。拥有55所省级以上海洋科研、教学机构,24家省部级重点实验室,20多艘海洋科学考察船[4]。如表1所示,2010年,蓝区海洋科研机构数、科技从业人员数、课题数与人均发明专利均位于全国前列。雄厚的科技创新资源,为促进蓝区海洋战略性新兴产业集聚奠定了坚实的基础。

表12010 年部分地区海洋科研状况[6]Tab.1The marine scientific research situation in some areas in 2010

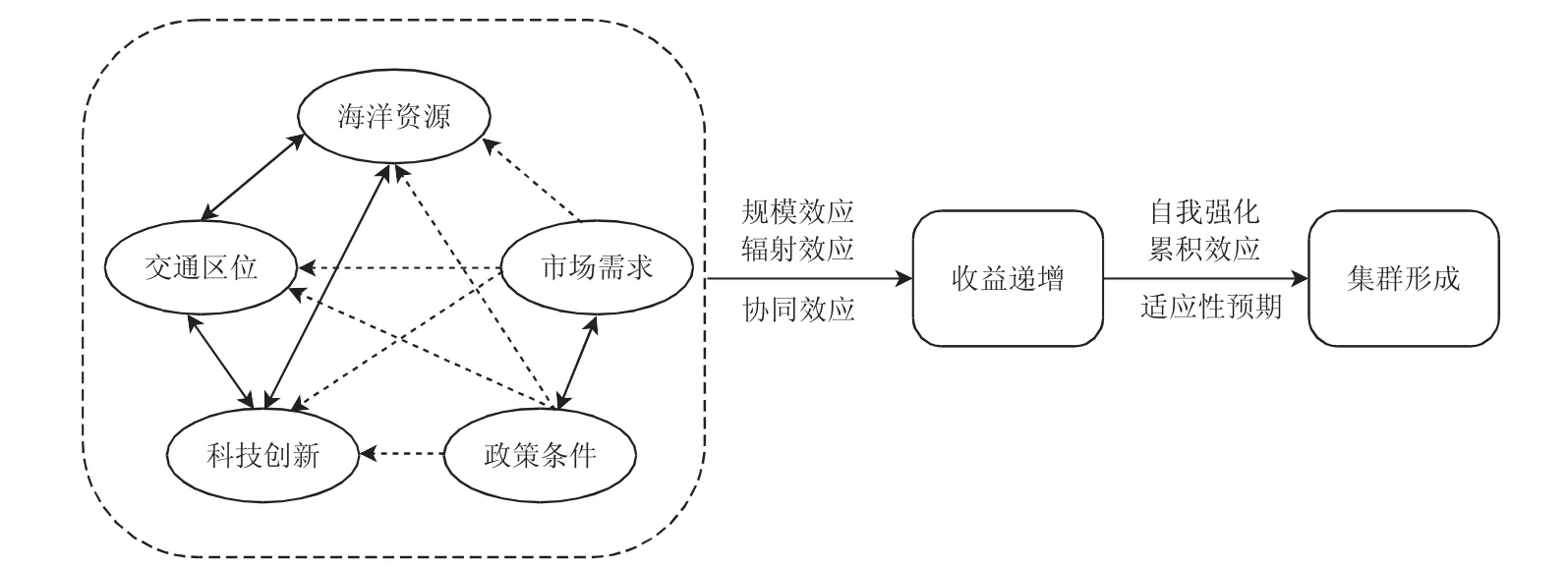

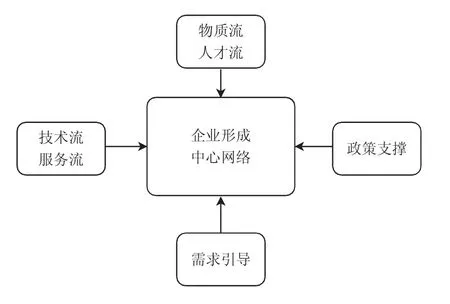

图1 驱动因素作用机制图Fig.1The action mode of driving factors

1.5政策条件

海洋战略性新兴产业的发展需要依靠多部门的扶持和倾斜政策,只有这样,才能弱化或消除产业发展的障碍因素,使产业向规模化发展,促进产业集群的形成与演进。《山东半岛蓝色经济区发展规划》作为国家发展战略的重要组成部分,明确指出要鼓励海洋高技术产业和战略性新兴产业的发展,制定引导和扶持海洋战略性新兴产业的优惠政策,加大对海洋战略性新兴产业的政策倾斜。为促进蓝区海洋战略性新兴产业集群的发展,山东省政府采取了一系列措施:在财政税收政策方面,围绕落实国家重点扶持政策,重点支持海洋战略性新兴产业发展[10];在投资融资政策方面,设立了蓝色经济区产业投资基金、黄河三角洲产业投资基金;在对外开放政策方面,批复了三个外向型海洋经济新区,建立了中国国际海洋节、海洋经济国际高峰论坛、海洋技术国际博览等国际平台,促进海洋战略性新兴产业的国际交流合作[11]。

1.6驱动因素作用机制

蓝区海洋战略性新兴产业集群作为一个组织系统,它的形成是多方面因素综合作用的结果。海洋资源和交通区位是蓝区海洋战略性新兴产业集群形成的基础,相关企业为节省资源获取成本和运输成本而选择集聚;市场需求是蓝区海洋战略性新兴产业集群形成的前提,在市场经济体制下,只有存在市场需求,产业才能发展壮大;持续的科技创新是蓝区海洋战略性新兴产业发展的根本动力,对加快海洋领域关键技术攻关、促进海洋经济健康发展意义重大;政府的扶持是蓝区海洋战略性新兴产业集群形成的保证条件,对吸引外来投资、促进资本合作有着不容忽视的作用。

如图1所示,以上驱动因素相互作用、相互影响,使得蓝区在海洋战略性新兴产业的发展上产生一定优势,这种优势通过前向关联和后向关联产生辐射效应和协同效应,在此基础上,技术扩散带来的溢出效应和外部规模经济等带来的收益递增便导致集群的产生和扩张,并不断累积和自我强化,加之企业家的适应性预期,推动集群由无序向有序演进。

2 蓝区海洋战略性新兴产业集群空间组织模式

海洋资源、交通区位、市场需求、科技创新和政策条件决定了蓝区海洋战略性新兴产业集群存在的科学性和合理性。在具备了基础与条件的情况下,产业是通过何种模式聚集成群的呢?蓝区海洋战略性新兴产业集群的形成是政府和市场共同作用的结果,其形成模式有很多。本文对典型模式进行归纳,根据产业集群形成初期区域内相关产业发展水平不同,初步提出三种海洋战略性新兴产业集群形成的空间组织模式。由于产业发展基础良好,蓝区海洋战略性新兴产业集群形成的空间组织模式以网络集成式为主,以链条牵引式和中央扩散式为辅,以下分别举例说明这三种空间组织模式。

2.1中央扩散式

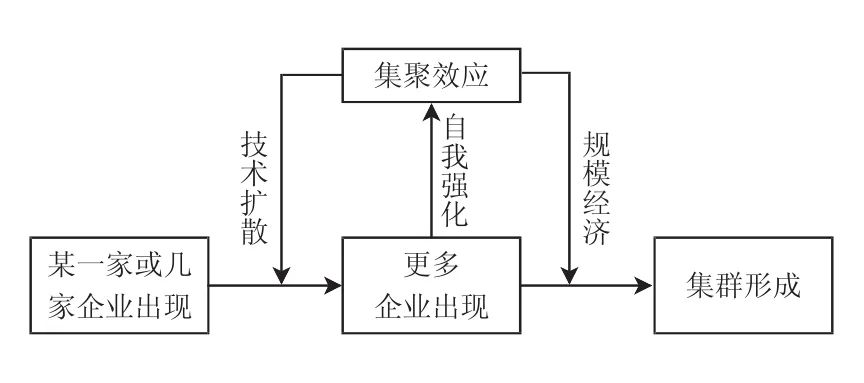

蓝区海洋装备制造业集群形成的空间组织模式属于中央扩散式。其特点在于,在集群形成过程中,海洋装备制造业的发展明显依靠初期蓝区内的一两家优势企业。

由于海洋资源和交通区位条件优越在海洋装备制造业的发展上具有一定优势,当蓝区内第一家企业因市场需求产生之后,关键技术的利用使得企业规模不断扩张,产生辐射效应。其他相似企业经过动态博弈,选择聚集,企业的集中在蓝区内培养出大量的熟练工人和专业化的技术人才,形成规模效应,为后加入的企业提供“正反馈”。在这样的情况下,其他企业为获得外部经济带来的效应而选择向蓝区集中,从而进一步加速累积,通过协同发展,不断推动产业集群的形成(如图2所示)。

图2 中央扩散式Fig.2The center-spread pattern

2.2链条牵引式

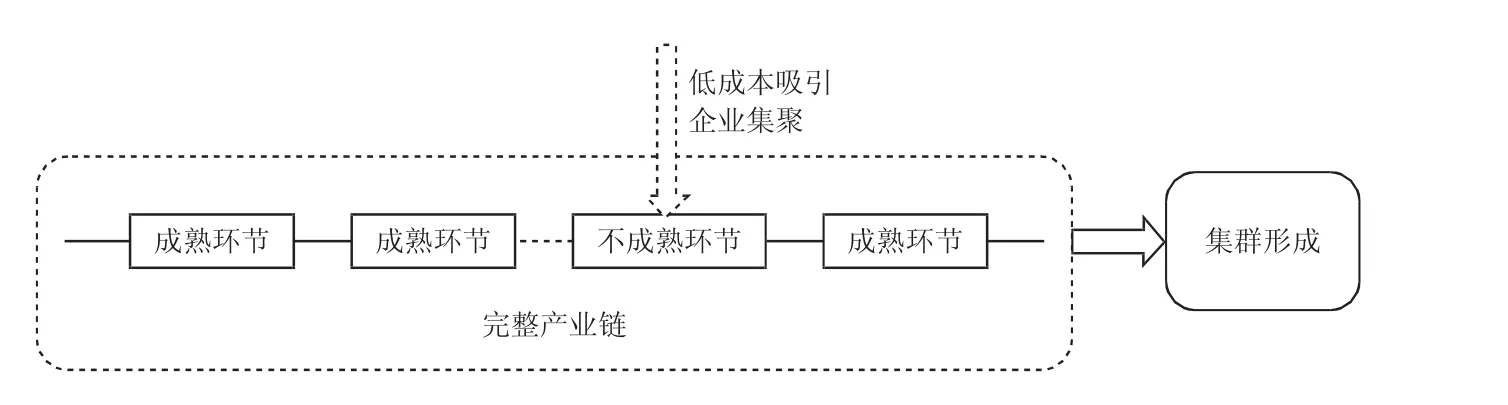

蓝区海洋健康养殖业集群形成的空间组织模式属于链条牵引式。其特点在于,海洋健康养殖业集群形成初期蓝区内相关产业链的某一段或某几段相对较为成熟。

蓝区海洋生物资源禀赋优良,近海海洋生物物种多样性较高,优势种质资源丰富,在水产养殖、水产品加工等方面有丰富经验。随着产业的发展,营养饲料制备、养殖装备制造等海水养殖支撑产业为降低生产成本,获取由协同发展产生的收益递增,逐渐向蓝区集聚,通过渐进累积形成完整的产业链,并不断自我强化形成产业集群(如图3所示)。

图3 链条牵引式Fig.3The chain-traction pattern

2.3网络集成式

蓝区海水利用业集群形成的空间组织模式属于网络集成式。其特点在于,海水利用业集群形成初期蓝区内有多家企业形成的中心网络,并且有配套的硬件基础中心、劳动力市场、科研机构、金融机构等形成的外围支持网络。外围支持网络为中心网络提供技术、人力资源、信息、基础设施等生产要素,并通过不断完善基础设施与资源供应,或其他间接作用方式,影响中心网络的行为和联结,促成整个产业集群的形成。

由于海水利用业具有公共物品特征,外部性较强,私人资本因成本利润因素通常不愿进入市场,政府必须通过宏观调控对其进行培养。《山东半岛蓝色经济区发展规划》将海水利用技术集成及产业化作为海洋科技成果转化重点,依靠区域优越的区位条件、雄厚的科研条件,建立胶州湾海水综合利用技术产业化示范基地,旨在提高海水综合利用效率。在政府的引导下,市场、海洋中介机构、海洋科研机构、涉海企业和高校进行多方面共同作用,蓝区海水利用产业集群逐渐形成(如图4所示)。

图4 网络集成式Fig.4The network-integration pattern

3 蓝区海洋战略新兴产业集群培育对策建议

基于蓝区海洋战略性新兴产业集群形成的驱动因素和空间组织模式,本文认为,应遵循以区域特征为基础、以产业特性为导向、政府和市场双重互动的原则,从以下几个方面入手对蓝区海洋战略性新兴产业集群进行培育。

3.1立足资源禀赋,强化科技创新

立足蓝区海洋资源和交通区位优势,秉承合理开发、科技引领的原则,增强蓝区海洋战略性新兴产业发展实力。结合现有产业基础,优化人、财、物等资源的空间布局,充分发挥蓝区的区域优势;着重培养海洋科技创新骨干力量,鼓励涉海高校与科研机构、企业合作,结合自身优势和市场需求,走进科研机构、企业交流学习,调动科技创新人才的积极性,充分发挥海洋科技创新的支撑作用。

3.2实施宏观调控,增强扶持力度

依照《山东半岛蓝色经济区规划》的具体要求和现实发展需要,增强对蓝区海洋战略性新兴产业的扶持力度。对市场潜力大、经济带动强的海洋生物育种业、海洋健康养殖业、海洋医药和生物制品业等产业实施优惠贷款,鼓励相关企业加大投入;对关系国计民生、国家战略以及节能减排的海洋装备制造业、海水利用业、海洋可再生能源产业、深海战略勘探开发产业等产业进行财政补贴、税收优惠;对推动产业技术改造、提升海洋经济竞争力的海洋高技术服务产业给予更大的支持,提高企业参与投资的积极性。

3.3建设示范基地,完善产业链条

支持打造有特色的海洋经济区,通过海洋经济创新发展区域示范加快产业链完善。建立一批具有辐射带动效应的海洋科技创新示范园区,引导企业发展具有战略性、高新技术性的海洋产业,完善产业链条;继续推进科技兴海基地、高技术产业基地建设[12],充分发挥区域特色和优势,以基地建设作为产业集群的突破口,形成较为成熟的中心网络和外围支持网络,支撑海洋战略性新兴产业的发展。

[1]李扬,沈志渔.战略性新兴产业集群的创新发展规律研究[J].经济与管理研究,2010(10):29-34.

[2]施卫东,卫晓星.战略性新兴产业集群研究综述[J].经济问题探索,2013(5):185-190.

[3]韩立民.山东海洋经济发展研究[M].青岛:中国海洋大学出版社,2015:92-152.

[4]阮艳艳.山东半岛蓝色经济区制造业集群的耦合、博弈机制研究[D].淄博:山东理工大学,2011:18-52.

[5]邢丽涛,金丹,牛玲,等.山东半岛蓝色经济区旅游产业集群竞争力分析[J].海洋开发与管理,2013(9):80-84.

[6]于婧.山东半岛蓝色经济区海洋主导新兴产业选择研究[D].青岛:青岛大学,2013:17-41.

[7]朱海东.山东半岛蓝色经济城市群发展研究[D].青岛:中国海洋大学,2012:11-31.

[8]山东海岸带(上册)[M].北京:海洋出版社,2011:17.

[9]杨文鹤.中国海岛[M].北京:海洋出版社,2011:117.

[10]国家发展改革委.山东半岛蓝色经济区发展规划[R].2011.

[11]韩立民.山东海洋经济发展研究[M].青岛:中国海洋大学出版社,2015:92-112.

[12]刘大海,陈烨,邵桂兰,等.区域海洋产业竞争力评估理论与实证研究[J].海洋开发与管理,2011(7):90-94.

Empirical Study on the Driving Factors and Formation Modes of Emerging Marine Strategic Industrial Cluster—A case study of the blue economic zone of Shandong Peninsula

Li Xiaoxuan1,2,Liu Dahai1,Li Chen1,Xing Wenxiu1,2,Li Zheng2,Wang Sheng3

(1.Marine Policy Research Center,First Institute of Oceanography,SOA,Qingdao 266100,China;2.School of Economics,Ocean University of China,Qingdao 266100,China;3.Shandong Provincial Oceanic and Fishery Department,Jinan 250031,China)

The 21st century is the century of the ocean.The emerging marine strategic industry has become an important domain for racing to control a commanding height in the future for both coastal countries and regions.Firstly,the paper analyzes driving factors of emerging marine strategic industrial cluster in the blue economic zone of Shandong Peninsula,and explains the mode of action.Secondly,the paper defines three patterns of spatial organization of emerging marine strategic industrial cluster in the blue economic zone of Shandong Peninsula,i.e.,center-spread pattern,chain-traction pattern and network-integration pattern.Finally,the paper puts forward some suggestions on cultivating the emerging marine strategic industrial industry cluster in the blue economic zone of Shandong peninsula.

emergingmarinestrategicindustrialcluster;drivingfactors;patternsofspatial organization;theblueeconomiczoneofShandongpeninsula

F124

A

2095-1647(2015)06-0009-06

2015-09-29

海洋公益性行业科研专项经费项目“基于生态系统的海洋功能区划关键技术研究与应用”[201505001];海洋公益性行业科研专项经费项目“山东半岛蓝色经济区建设的海洋空间布局优化”[201205001];国家海洋局项目“中国沿海蓝色经济区经济社会调查分析与发展趋势预测研究”[1511411700023];2014年度山东省软科学研究项目“山东现代航运服务业创新路径及保障机制研究”[2014RKE29033]

李晓璇,女,硕士生,主要研究方向为海洋经济,E-mail:lixiaoxaun@fio.org.cn。

刘大海,男,助理研究员,博士,主要研究方向为海洋科技创新政策,E-mail:liudahai@fio.org.cn。