Logic汉译及历史接受:译者主体视角*

高圣兵

(东南大学,南京 210096)

●翻译研究

Logic汉译及历史接受:译者主体视角*

高圣兵

(东南大学,南京 210096)

任何思想传统都含有自身独特的术语系统,分属东西方思想体系的术语有各自的历史和影响力,并非自足的意义载体集合,而是随着时间的演化与人类其他活动领域的概念词汇密切相关的概念体系,通过彼此间的关系而获得意义。Logic是中国近代西方逻辑传播过程中传播者必然要面临的一个基本术语,本文通过对该术语翻译与接受的历史描述,力图揭示中西文化接触中译者主体和社会历史语境对翻译选择的影响。逻辑学在东传的过程中,不断地附加着理解和接受的成分,对逻辑学的认知是在一系列复杂的本土意识映衬下完成的。逻辑学的身份性建构呈现特有的欧洲形态的传播和扩张,同时也发生着裂解与销蚀。更为重要的是,它容纳非西方传统企盼现代性转换的欲望和要求,其建构程序上附载着厚重的历史诉求和文化密码。

Logic;译者主体;接受

1 引言

中华文化几千年来绵延不绝,发展至今仍生命力旺盛,这与容纳其他民族的优秀文化有关。佛学东渐、西方科技的输入以及马克思主义的传播均为中华民族文化注入新鲜血液,使我国得以跻身当今世界强国之林。移译与融化西学体现出中华民族扩充自我、发展个性的努力,为中国文化输入新的精华。

中西方思维方式与文化传统迥异造成双方学术术语系统交换繁复困难的局面。某一具体西方学术术语在中国语境中的翻译往往差别极大,但是经过一代又一代翻译学人的不懈努力,基本学术术语翻译已经较为统一。这些译名众里挑一的过程显现出前人为中国争取思想自由、增加精神财富、解除外加桎梏和内化外来文化的努力。Logic是中国近代西方逻辑传播过程中传播者必然要面临的一个基本英文词汇,它的翻译情况可以反映出中西文化接触中译者主体和社会历史语境对翻译选择的影响,揭示出文化交融中的深层机制。

2 传教士与Logic在中国:权力操纵

明朝万历年间,利马窦等人肩负着罗马教廷宗教殖民的特殊使命来到中国,带来远比宗教宽泛的欧洲文化。这在客观上促进了中西方科学文化的接触与交流,成为“两大文明之间文化联系的最高范例”(李约瑟 1975:698)。这种接触和交流中的重要内容之一就是《几何原本》和《名理探》的翻译。作为早期西学输入史上的代表性事件,这两本书的翻译使得一种全新的信息——西方演绎思想在中国的知识界首次获得传播,使当时的中国思想界看到一种崭新的思维方法。严格意义上说,《几何原本》和《名理探》并不是对欧几里德和亚里士多德原著的翻译,而是对原文的改写或节选。

《几何原本》只是原著的前6卷,而占书中绝大部分的后9卷并未涉及①。至于徐光启为何没有继续翻译下去,近年来学界有过不少讨论。有人认为当时环境发生改变,西方传教士不能再随意向国人传授西方科技,而且同徐光启交往的西方传教士并不谙熟《几何原本》。这两个方面综合起来使徐光启失去继续翻译的机会和信心。实际上,徐光启对《几何原本》非常推崇,认为学习此书可以使人“心思细密”。他在译本卷首写道:“人具上资而意理疏莽,即上资无用;人具中材而心思缜密,即中材有用;能通几何之学,缜密甚矣,故率天下之人而归于实用者,是或其所由之道也”。徐光启“意方锐,欲竟之”,要把15卷全部译出。利玛窦却不同意,说:“止,请先传此,使同志者习之,果以为用也,而后徐计其余”(利玛窦 1921:58)。

《名理探》依据1606年科英布拉大学出版的《亚里士多德全称辩证法讲义》翻译而成,主要讲述亚里士多德的逻辑学,即以“三段论”为核心的形式逻辑学。前两部分相当于原书的上编,是研究概念、判断等预备知识。第一部分讲 “五公论”,为“宗”(类)、“类”(种)、“殊”(种差)、“独”(固有非本质属性)、“依”(偶有性),是关于客体及其概念分类的5条标准;第二部分讲“十伦论”,为“自立体”(实体)、“几何”(数量)、“何似” (性质)、“互视”(关系)、“施作”(主动)、“承受”(被动)、“何居”(方位)、“暂久”(时间)、“伴势”(姿势)、“得有”(情况),是亚里士多德逻辑学的10大范畴。按照亚里士多德形式逻辑学的体系,后3部分应讲概念、判断和推理(包括三段论),可惜中文译本未能传世。《名理探》是中国历史上第一部介绍西方逻辑学的专著。这部大学讲义的译介不仅使当时中国学界了解到西方大学开设逻辑学课程等有关情况,而且向中国人展示出一个新的逻辑思想体系。但是,《名理探》绝不是亚里士多德逻辑的全部,是对其逻辑阐释的再阐释。

任何文化传播都必然是传播主体有目的、有意识的行为,西方逻辑在中国的传播和接受也不例外。利玛窦阻止徐光启进一步翻译《几何原本》,是因为他认为就传教目的而言,6卷已经足够。在大多数传教士看来,包括逻辑学在内的非宗教知识的传播和基督教传播在时间上具有一定的共存性,传播世俗知识只是一种传教手段而非自觉行为,对世俗知识的传播从属于其宗教目的,逻辑学仅仅被当成西学之一种而加以介绍,逻辑的基础性、工具性并未引起特别的注意。

在清朝末年的第二次Logic东渐的大潮中,传教士虽已不是西学传播的主体,但仍以西方的强势话语权与中国一些被皈依的基督教徒一起左右着中国对Logic的吸收。由清朝总揽税务司大权的赫德(Robert Hart)组织,总税务司司译,传教士艾约瑟(Edkins Joseph)执笔,翻译出一套内容广泛的启蒙读物:《西学启蒙十六种》。其中,第十三种《辨学启蒙》的蓝本是英国逻辑学家耶芳斯的PrimerofLogic,直译为《逻辑初级读本》或《逻辑入门》。该书1876年在伦敦出版,是耶芳斯晚年的著作,以理论浅显、叙述通俗著称,谈到了西方传统逻辑中最主要的问题。但艾约瑟所译全书内容,演绎与归纳两部分与传统逻辑内容相比均不全,逻辑规律只字未提。书中有不少地方进行了举例改写和公元纪年的更换,有利于受传者能够根据自己相对熟悉的时空文化中的文化特征去比较、认识有关外来的新信息,在封闭的中国走向世界的开启阶段具有时代价值。但是,特定的文化素养促成艾约瑟在译介逻辑学上的明显特征。

这一时期,与《辨学启蒙》相仿的另一本逻辑译著叫《名理学》,译者李杕曾是天主教在中国南方的最高学府——震旦学院院长。《名理学》是他在该学院讲授哲学时所翻译的《哲学提纲》的第一部分。虽然基本上包括西方传统逻辑中最主要的内容,但远远说不上全面、系统。学界通常认为李杕译本因沿袭中世纪经院哲学的传统,固守其烦琐、神秘的内容,令人不忍卒读,但该译本在主要的逻辑术语之后都附有拉丁文原文,在一定程度上有助于读者理解译作者所要传达的主要信息。

逻辑输入中国的直接导引是西方宗教的东方推移,逻辑的传播是以宗教的科学容量为限制的。逻辑学著作的翻译是以宗教拓殖为前提,以扩大和加强基督教在华影响为根本宗旨。以传教士和教徒为主的翻译主体对逻辑学著作的翻译虽然是作为翻译实践主体的译者的主观自觉选择,但他们对待译文和术语的选择更多地受主流基督教意识形态的操纵。从整体上看,在中西方学者合作翻译逻辑学著作的实践中,中国学者对西方学说持主动态度,但在翻译活动中由于语言障碍,实际上是西方的传教士操纵着翻译过程中的种种选择。

3 开明知识分子与Logic在中国:格义旧学

在西方逻辑的早期传播阶段,虽然传教士是主要的传播者,但与此同时中国的开明知识分子也开始关注逻辑学知识的介绍,严复便是其中比较典型的代表。虽然明朝末年的徐光启和李之藻等人是率先放眼看世界的中国知识分子,但由于语言上的障碍,他们多与西方传教士合作进而使自己的翻译选择常湮没在西方强势话语中。因此,本文所论Logic东渐中作为独立主体的开明知识分子主要是指清末民初以严复等为代表的学者群体。

晚清中国输入西学,随着时间的推移,呈急速增长趋势,20世纪初达于极盛。熊月之将西学在中国的传播分为4个阶段②,并对这4个阶段的译者主体进行细致划分。他说,西学东渐中,“第一阶段,基本上是西人的事;第二阶段,西人为主,少量中国知识分子参与其事;第三阶段,西译中述,中西传播机构共存并进;第四阶段,中国知识分子成为主体。这说明,中国知识分子在西学传播过程中,逐渐由被动变为主动,由附从地位升为主导地位” (熊月之1994:14-15)。在近代,开放变革意识和翻译西学意识几乎同步产生,超越“师夷长技”的翻译家将目光投注在人文学科上,旨在启蒙的目的及效果渐益明显。应当说,顺应时代进步的历史要求而唤起政治上的觉悟,成为启蒙的题中应有之旨。清末民初出于政治需求而兴起的翻译热,实际上是一种出于文化需求的“功利”的翻译实践。

站在时代潮流前列的开明人士意识到,对西方学术著作的翻译在总体上可以促使闭塞甚久的国人了解世界、了解新知,明白科学和民主的世界意义,明白启蒙和革命的拯救意义。同时,也实实在在地解决燃眉之急,即救亡图存。当时的译著较少有译者个人主体的喜好,旨在展示给国人一条又一条的强国富民之路。出于“强国保种”的翻译,既功在当时,又功在其后,对于催动和影响中国近代化、奠基20世纪中国文化的基本主题都有重要的历史意义和现实意义。

严复借助翻译和相应的文化阐释,在近代文化史上赢得崇高的地位。他有着相当深厚的中学和西学修养,并在较长时间中将主要精力投入翻译西方名著的工作中。严复对逻辑学在中国传播和发展的贡献主要体现在翻译逻辑学著作、宣传逻辑学的价值和他的示范作用等几个方面。有深厚国学功底、本是被派出学习西方军事的严复,有着以西方学术灌输于中国,使中国日趋文明富强之境的抱负。他以开民智、奋民力、和民德为己任,肩负起传播西学的任务,把逻辑学作为翻译的重要内容,积极宣扬逻辑学的价值,唤醒国民的逻辑学意识。严复觉得名学是革新中国学术最重要的关键,并在《救亡决论》里说逻辑学“其绝大妙用,在于有以练智虑而操心思,使习之于沈者不至为浮,习于诫者不能妄。是故一理来前,当机立剖,昭昭白黑,莫使听荧”(胡伟希 1994:39)。

在国家民族危亡的紧急关头,严复开始思想启蒙工作,企冀以西方文化革新传统文化,进而推动中国人文精神和科学精神的发展,将逻辑学看成图谋民族发展的“命脉”。严复不仅发表系列政论性文章宣扬西方逻辑思想,同时也在其影响深远的《天演论》译者序言中肯定逻辑学的价值,把逻辑学提高到解除当时民族灾难之方策的高度。这其实是严复在深入比较中西学术文化差异之后而获得的一种真知灼见,折射出严复作为“思想家”(孙中山语)、“启蒙者”(胡适语)和“向西方国家寻求真理”的先进人物(毛泽东语)的思想穿透力。

当然,在清末民初中国借鉴西方学术思想的大潮中并非只有严复一人,与他同时代和在他之后不久的学者如梁启超、胡适和王国维等人也对西方逻辑学的引入做出巨大贡献。但他们介入逻辑思想翻译实践的情形较为复杂。严复直接从西语翻译John Mill的《逻辑系统、推理与演译》(ASystemofLogic,RatiocinativeandInductive)一书。对于Logic一词的传达,严复本着极为严谨的态度,主张“言必有故”。《穆勒名学》中指出,“按逻辑此翻名学。其名义始于希腊,为逻各斯一根之转。逻各斯一名兼二义,在心之意、出口之词皆以此名。引而申之,则为论、为学……精而微之,则吾生最贵之一物亦名逻各斯……逻各斯名义最为奥衍……逻辑最初译本为固陋所及见者,有明季之《名理探》,乃李之藻所译,近日税务司译有《辨学启蒙》。曰探、曰辨,皆不足与本学之深广相副。必求其近,始以名学译之。盖中文惟‘名’字所涵,其奥衍精博与逻各斯字差相若,而学问思辨皆所以求诚、正名之事,不得舍其全而用偏也”(严复 1981:2)。对严复来说,“名学之名,从Logos字祖义着想”,以求“其深阔与原名相副”(郭桥 2006:40)。

4 留日学生与Logic在中国:侨词来归

中日甲午战争后,中国人居然被自己所瞧不起的东洋人打败,这对中国人的震撼很大。梁启超说,自此中国人真正地觉醒起来,感觉到危机,忧患意识被唤起,觉得中国要改弦更张。梁启超认为中国要学西方的一个捷径就是通过日本引进西学,因为他们学习西方较有成效。而并不通日文的梁启超在他的译文中,对这些日本人的译语,当然也就只能原样照搬。于是,在清末民初出现通过日本转口输入西学的热潮。与此相应,在翻译界出现通过日文转译西文著作的热潮,遂形成西学从东方来的特异的文化传播奇观。热衷于维新变革的仁人志士,也特别注意利用中日文化的亲缘之便,通过日本这个窗口源源不断地译介西方思想。他们所译介的并非是真正意义上的西方学术,而是含蓄着日本观念的西方文化精神。日本因此成为中国清末民初翻译的重要中转站。所谓“中转”,就是不直接面对初版原文。这其中除了译者语言能力限制方面的原因,更多的是主流意识形态的影响。但梁启超、胡适和王国维等精英人士的翻译取向也极大地影响了清末民初的翻译实践,使得中国出现从东文转译西籍的独特现象。

20世纪初,西方逻辑思想在中国的传播主体构成发生很大变化。除严复、传教士以及教徒之外,又增加一些其他学人,如留日学生。留日学生形成传播主体中的主导力量,他们在语言和内容方面借鉴日本学术界的相关成果,为传播西方逻辑注入大量新鲜血液。中国从1896年开始,到1905、1906年达到高峰,派几万学生留学日本,去学日本人所学的西方和西方文化,把日本作为西方文化的一个“走廊”。不通日文的梁启超对日本人的西方学术译语常常只是原样照搬,从而导致大量日语“外来语”进入中国,也就开始了雷颐先生所说的近代中日关系史上的“黄金十年”,举国上下掀起一股向日本学习的热潮,希望通过学习日本间接地学习西方。梁启超把民主、科学、政治、经济、自由、法律、哲学和美学一类词汇介绍给中国读者。这其实意味着,日制“外来语”被引进中国,是在一种不得已、不自觉的情形下开始的。

中日文化交流中一个令人回味的现象是:东西方文化交汇之初,日本是经由中国看世界的。在日本锁国的时代,西方文化的移植有直接移植和经由汉籍间接移植这两条通路。西学汉籍是日本引进西方学术的一条重要途径,成为日本学界吸纳西学的中转站,是许多学者们进行学习和研究的重要参照系统,一定程度上克服了语言障碍,减少了不懂西语所带来的困难。江户中期学艺兴隆,大量汉译西学书籍流入日本。在当时的日本,大多数人除翻译以外还不能阅读西书,通过汉籍引进和移植西方学术比较容易,西学汉籍成为日本了解西方的一个重要窗口。日本开国之前的几年中,日本人的许多海外知识是通过从上海、香港和澳门等地输入长崎的汉译洋书获得的,中国学者对西方国家基本情况的介绍和掌握成为日本学者了解域外状况的重要途径。中国书籍的输入对于日本文化影响尤大。在引进西方文化的早期,许多日本学者在翻译和著述中都参照汉籍,然后再进行进一步的研究。日本的诸多译作中“所直译文字,皆取汉人所译西洋诸国地名”(中杉田玄白 2001:28)。此处,汉人确切指在华传教士,不论用词还是释义,均先参照汉说或汉语,西学书籍的大量传入扩大日本学者的学术视野,拓宽研究领域,有助于消化和创新。即使一些普通的学者也能够根据自己的学养和爱好深入学习,使一些学科走上独立发展的道路。

大批留学生加入翻译行列以后,这批新译者群的出现使中国翻译史上的主译者发生转换。新译者不仅具有学贯中西的知识结构,而且往往在某一方面具有很深的专业造诣。他们既是翻译家,又是某一方面的专家。胡适在《非留学篇》中说,在旧文明与新文明过渡的时代,留学者是“过渡之舟楫也”。他清醒地意识到“为神州造一新旧泯合之新文明,此过渡时代人物之天职也”。身处新旧文明交替、过渡的时代,留学生肩负着“再造文明”历史使命。胡适曾在日记中把留学生和传教士的作用进行过类比,他说传教士的真正价值在于外国传教士就像一个归国留学生一样,总是带回一种新的观点、一种批判的精神,而这样的观点和精神是一个对事物之既存秩序逐渐习以为常、漠然无动于衷的民族所缺乏的,也是任何改革运动所绝对必需的。

中国的留日学生出于极强的历史责任感,积极向日本学习革新和救国保种之道,学习日本人引进西学的经验。同时,也由于日本文字与中国语言有先天的亲缘关系,留学生在通过日译书籍汲取西方逻辑学思想的同时,不仅借鉴日本的语言,也借鉴日本的内容。就语言来讲,我们上文分析了日本在“锁国时代”通过汉籍西书了解世界的情况,这种借鉴在开国之际仍是一种较为常见的借鉴。但留日学生出于迫切的愿望,对日制术语的吸收可以说是处于一种狂热状态。实际上,留学生从日本西学中吸收的许多术语都是从中国传入日本的,“逻辑”一词就是日本人从中国直接引入、未加改造的标准汉语译音词,但这个词却是经由留学生从日本引入后才在本土广为流传起来的。

以王国维、胡茂如和林可培等为代表的留日学生继严复等开明知识分子之后,把西方逻辑在中国的传播掀开新的一页。中国的留日学生不仅大量翻译经由日文转译而来的西方逻辑学著作,还积极翻译日本逻辑学学者的著作。日本人十时弥和大西祝的逻辑学著作《论理学纲要》和《论理学》被田吴炤和胡茂如介绍到中国。他们在书中严格依从日文。田吴炤曾说,“是类书(指逻辑学书——引注)多有未经见之子面,乃专门学说本来之术语。日本学者由西书译出,益几经研求而得,今初译读仅能略窥门径,故不敢妄行更易”(十时弥 1960:2)。因此,清末民初在中国出现一种日制术语、名词充斥的局面。日制新词就是日本人制造的新名词,由于日本在吸收西方政治和思想方面早于中国,而以日语译出的新名词又多借用古汉语语汇,因此日语借词成为这一时期增添新语汇的重要手段。王国维在《论新学语之输入》一文中就强调过借用日本译语的可行性和便利之处。

甲午战败后,中国意识到学习西方的捷径就是通过日本引进西学,因为他们学习西方较有成效。张之洞《游学篇》指出,游学东洋比游学西洋划算,一是地近,就是相距很近,再就是文字也相近。所以,中国大量派送学生留学日本,去学日本人所学的西方和西方文化。日本成为中国学习西方文化的一个“走廊”,中国引进的西学在根本意义上是日本人理解和消化过的西学。留日学生是清政府出于政治目的派出去的文化使者,他们从事的翻译活动具有极强的政治意识和历史意识。对他们而言,翻译活动与其说是一种跨语际实践,不如说是一种政治性的跨文化实践。

5 文化学者与Logic在中国:意涵呈现

寻求国家独立富强是中国近代思想的一个重要主题。这一价值观不仅与西方近代思想有着密切的关联,同时又与传统文化的裂痕有难以斩断的关联,因而可以体现出传统价值观念的现代转换。20世纪文化学者从多元角度展开对Logic的翻译,使其全部意涵逐渐呈现,合力构成“逻辑”在中国的近代形象。本文以20世纪较为权威的汉英/英汉词典中对Logic这一西方语词在中国的接受情况来描述“逻辑”在中国的接受图景。

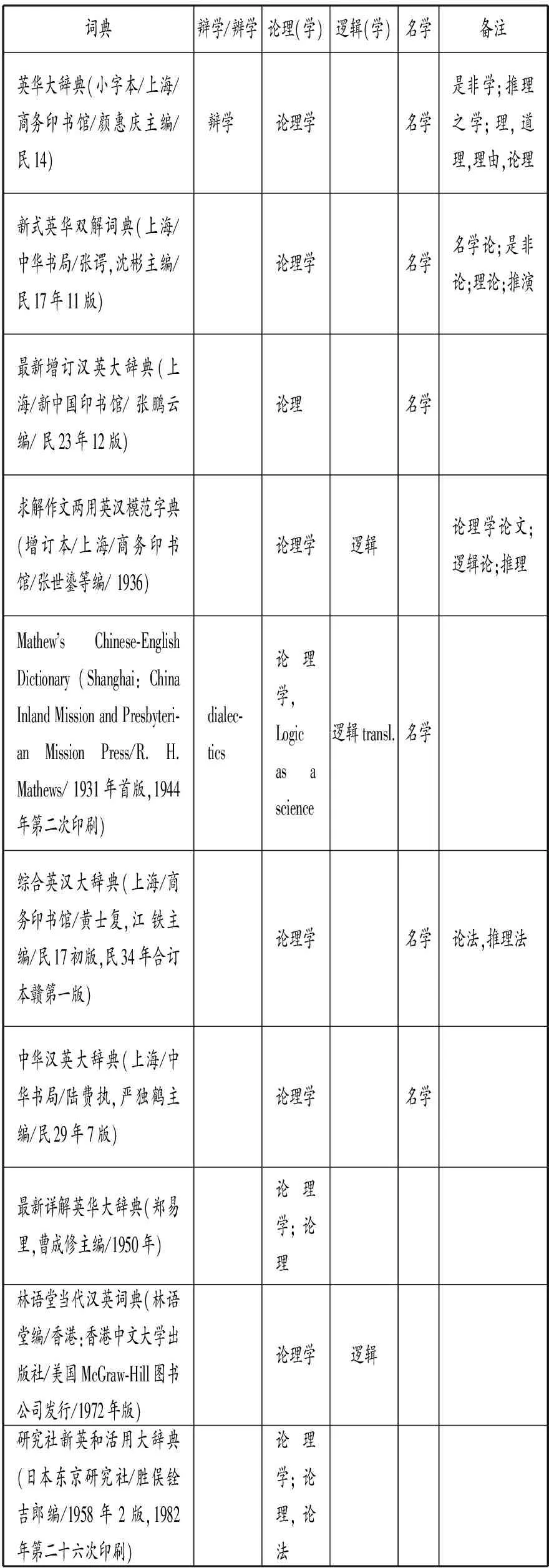

表1 20世纪主要汉英/英汉词典对Logic的释义

在笔者检索到的较早的10本英汉(英华)词典中,从最早的《英华大辞典》(民国14年,即1925年)到第二十六次印刷的《研究社新英和活用大辞典》(1982年版),英语的Logic无一例外地译成“论理学”。表1显示,1950年前后,Logic的意译开始摆脱“辩学”和“名学”等比附性或释义性的附加阐释,Logic在中国的接受开始走出从本土文化寻求“格义”参照的阶段。

20世纪初,严复成功地将Logic译为“逻辑”,但当时这一译法在国内并未流行起来,而是在大批留学生东渡日本,接触日文西方逻辑学著作后被当成日制汉字术语再度引入后才广为流传。笔者参考的10本词典中,“逻辑”译法首次出现在《马修的汉英词典》(Mathew’sChinese-EnglishDictionary) 中,但该词典以及后来的词典在采用“逻辑”译法的同时也都采用“论理学”对Logic进行意译。可见,被译为“逻辑”的Logic在词典中并不具备独立的地位,也就是说,这一术语并没有被赋予自明性。总体看来,在中西方文化、语言接触的过程中,中国对于西方逻辑术语的翻译已经逐渐走出在古代文化典籍中寻求比附的初期交往阶段,对他者文化中的他异性的关注呈上升态势。在Logic汉译过程中,许多词汇选择作为翻译的语义复合体,其意义不仅在于文字的变化,而且在于更重要的观念变化。

6 结束语

逻辑学在东传的过程中不断地附加着理解和接受的成分,对逻辑学的认知是在一系列复杂的本土意识的映衬下完成的。普遍存在的比较心态和对比方式不断地重塑着逻辑学的身份,考量着逻辑学的意味,使整个移植过程充斥解构和重构的拉锯战,最终消减掉纯化的可能性。逻辑学的身份性建构呈现出特有的欧洲形态的传播和扩张,同时也发生着裂解与销蚀。更为重要的是,它容纳非西方传统企盼现代性转换的欲望和要求。所以,中国有没有欧洲形态的逻辑学并不重要,重要的是在接受过程中怎样塑造“逻辑学”以及建构程序上所附载着的厚重的历史诉求和文化密码。

注释

①1857年,《几何原本》的后9卷才由英国人伟烈亚力(Alexander Wylie, 1815-1887)和李善兰(1811-1882)共同译出。此时,离利玛窦和徐光启译出《几何原本》的前6卷已经整整250年。

②关于西学东渐,目前学界的划分并不一致。熊先生的划分主要是根据译者构成成分的变化,郭桥博士在《逻辑与文化——中国近代时期西方逻辑传播研究》中出于论述的需要,将明末中国的逻辑学引进看成中国系统引入逻辑学的历史和学术背景。本文作者基于对明末清初和清末民初两个阶段中国译介逻辑学著作的规模和速度的对比分析,将Logic东渐分为两个主要的历史阶段。

费小平.翻译的政治——翻译研究与文化研究[M].北京:中国社会科学出版社, 2005.

冯天瑜.新语探源——中西日文化互动与近代汉字术语生成[M].北京:中华书局, 2004.

冯天瑜.侨词来归与近代中日文化互动[J].武汉大学学报(哲学社会科学版), 2005(1).

冯宪光.美学从西方到中国的“理论旅行”[J].西南师范大学学报(人文社会科学版), 2003(4).

郭 桥.逻辑与文化——中国近代时期西方逻辑传播研究[M].北京:人民出版社, 2006.

胡伟希.论世变之亟——严复集[M].沈阳:辽宁人民出版社, 1994.

利玛窦.天学初函[M]. 台湾:台湾学生书局, 1921.

李约瑟.中国科学技术史(第四卷)[M].北京:科学出版社, 1975.

约翰 · 穆勒.穆勒名学[M].北京:商务印书馆, 1981.

十时弥.论理学纲要 [M].北京:生活·读书·新知三联书店, 1960.

熊月之.西学东渐与晚清社会[M].上海:上海人民出版社, 1994.

中杉田玄白. 《解体新书》的《凡例》[A]. 于桂芬. 西风东渐——中日摄取西方文化的比较研究[C]. 北京:商务印书馆, 2001.

Barthes, R. Style and Its Image[A].In: Chatman, S.(Ed.),LiteraryStyle:ASymposium[C]. New York: Routledge, 1971.

Bassnett, S., Lefevere, A.Translation,HistoryandCulture[M].London:Wellington House, 1999.

Bell, R.TranslationandTranslating:TheoryandPractice[M]. London and New York: Longman, 1991.

Bourdieu, P.Distinction:CritiqueSocialeduJugement[M]. Paris: Minuit, 1979.

Delisle, J.Translation:AnInterpretiveApproach[M]. Ottawa & Landon: University of Ottawa Press, 1988.

Dufrenne, M.ThePhenomonologyofAestheticExperience[M]. Evanston: Northwestern, University Press, 1973.

Eagleton, T.Ideology:AnIntroduction[M]. London: Verso, 1991.

Elliot, G.PhilosophyandtheSpontaneousPhilosophyoftheScientists[M]. London: Verso, 1990.

Fisher, F.CultureShock:AGlobal-trotter’sGuide[M]. Portland, Or.: Graphic Arts Center Pub, Co. 1995.

Hirsh, E.D.ValidityinInterpretation[M]. New Haven: Yale University Press, 1967.

Said, E.TheWorld,theText,andtheCritic[M].Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1983.

Van den Abbeele, G.TravelasMetaphor[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992.

【责任编辑谢 群】

LogicandItsReceptioninChina:FromthePerspectiveofTranslator’sSubjectivity

Gao Sheng-bing

(Southeast University,Nanjing 210096,China)

As Logic traveling to the East, it accumulates extra interpretation and additional meaning as well. Our cognition of Logic as a school of thought is the projection of our own culture. On the brief historical scanning of Logic and its Chinese kinship, this paper promulgates the spiritual and cultural reformation reflected from the term translation. The author believes that the quite diffe-rent understandings of Logic in China ever since the late Ming Dynasty come from the Chinese academic tradition proper. The reception of Logic is a conversation mixed with compromise between the Chinese social context and the Western thoughts.

Logic; translator’s subjectivity; reception

H315.9

A

1000-0100(2015)02-0087-6

10.16263/j.cnki.23-1071/h.2015.02.016

2013-10-03

*本文系教育部人文社科研究项目“美国通俗小说汉译对汉语话语系统的影响研究(2000-2010)”(12YJA740017)和江苏省高校哲学社会科学研究项目“文化语词翻译的社会性研究”(09SJD740016)的阶段性成果。