米非司酮与米索前列醇在疤痕子宫人工流产术中的应用分析

何承菊

【摘要】目的:分析米索前列醇联合米非司酮在疤痕子宫人工流产术中的应用。方法:选取从2012年12月-2014年12月收治的100例行疤痕子宫人工流产术,随机分为对照组(50)与观察组(50),对照组不给予药物,观察组术前使用米索前列醇与米非司酮,对比两组效果。结果:观察组手术时间、术中出血量以及阴道流血时间明显少于对照组(P<0.05)。对照组二次清宫率与B超宫腔异常率分别为14.00%、16.00%;观察组分别为2.00%、4.00%,观察组明显低于对照组(P<0.05)。结论:瘢痕子宫人工流产术中应用米索前列醇与米非司酮,能手术的安全性与有效性提高。

【关键词】米索前列醇米非司酮疤痕子宫人工流产术

【中图分类号】R169.42【文献标识码】B【文章编号】1005-0019(2015)01-0244-01

临床中,疤痕子宫也称为瘢痕子宫,随着剖宫产率的升高,疤痕子宫也随之增多[1-3]。妊娠会增大子宫,拉伸子宫肌纤维,在分娩过程中需要强烈子宫收缩,所以疤痕子宫再妊娠容易出现疤痕破裂,发生意外。本文主要分析米索前列醇联合米非司酮在疤痕子宫人工流产术中的应用,效果明显,具体如下。

1资料与方法

1.1资料

选取从2012年12月-2014年12月收治的100例行疤痕子宫人工流产术,随机分为对照组(50)与观察组(50)。人工流产史>2次,将急性生殖道炎症排除,无米索前列醇与米司非酮相关禁忌。年龄为21岁-45岁,平均为(32.22±3.67)岁;孕周为7周-12周,平均为(8.43±2.56)周;距离上次剖宫产时间1年-12年,平均为(2.32±1.01)年;10例二次剖宫产(10.00%),90例单次剖宫产(90.00%)。将两组年龄、孕周等一般资料进行对比,P>0.05,无统计学意义,但具有一定可比性。

1.2方法

详细了解两组病史,做好妇科检查以及辅助检查,向其说明人工流产方法、风险等。对照组,术前未给予药物,静脉麻醉后直接采取人工流产术;术后,预防性抗炎,并适当服用活血化瘀类药物。观察组,术前2d,口服50mg米非司酮(国药准字H20030673),Q8h;术前1h,冲洗消毒,600μg米索前列醇片(批准文号H18012007)放置于阴道后穹窿;静脉麻醉,行人工流产术,必要时采取瘢痕修补术加胚胎清除术,术后处理同对照组。

1.3观察指标

观察两组阴道流血时间、术中出血量以及手术时间;通过术后随访复查,了解两组感染与月经恢复情况,对比两组二次清宫、B超宫腔异常发生率。

1.4统计学分析

数据统计分析采用SPSS15.0软件,计数资料χ2检验,例(%)表示,计量资料t检验,±s表示,P<0.05,有统计学意义。

2结果

2.1两组观察指标对比

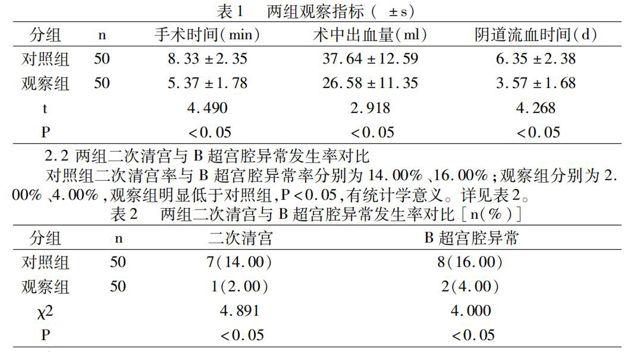

观察组手术时间、术中出血量以及阴道流血时间明显少于对照组,P<0.05,有统计学意义。详见表1。

3讨论

疤痕子宫属于剖宫产产物,影响子宫收缩性与扩展性,行人工流产术过程中容易出现麻醉用药剂量大以及增加组织物残留等情况,甚至会引发阴道流血,导致继发不孕、宫腔感染等症状。术前给予药物干预,有利于子宫平滑肌收缩,扩张宫颈,使得孕囊胚胎组织经子宫壁排出与脱落,避免胚胎着床部位发生流血情况,防止瘢痕裂开。米索前列醇属于人工体外合成列腺素衍生物,能对弹性酶与胶原酶进行激活,分解胶原纤维;米非司酮属于拮抗孕激素受体的甾体类药物,能结合孕激素受体,对激素产生阻断作用,促进蜕膜与绒毛脱落以及坏死,同时能对滋養层细胞增殖起到一定的抑制作用,诱导细胞凋亡,杀胚效果好,能使子宫对于米索前列醇敏感性增加。杜瑞燕[4]报道显示,在人工流产术中,米索前列醇与米非司酮联合使用,能有效减轻对宫颈管所产生的损伤,减少机械扩宫操作,术中出血量明显减少,米索前列醇放置于阴道后穹窿,能有效避免子宫松软,防止子宫发生穿孔,手术安全性提升。本文研究结果显示,观察组手术时间、术中出血量以及阴道流血时间明显少于对照组(P<0.05)。对照组二次清宫率与B超宫腔异常率分别为14.00%、16.00%;观察组分别为2.00%、4.00%,观察组明显低于对照组(P<0.05)。这说明瘢痕子宫人工流产术中联合应用米索前列醇与米非司酮,能减轻对于迷走神经所产生的刺激,术中出血量减少,手术时间明显缩短,避免损伤子宫,人工流产术的安全性与有效性提高,符合报道内容,具有临床应用价值。

参考文献

[1]舒群玲.米非司酮联合依沙吖啶终止疤痕子宫中期妊娠的临床观察[J].河南科技大学学报(医学版),2010,08(01):143-146.

[2]沈丽莉.米索前列醇的不同用法在终止疤痕子宫妊娠中的疗效[J].中国药业,2010,06(05):188-190.

[3]黄秀桃,王新权.疤痕子宫妊娠分娩406例临床分析[J].现代医药卫生,2010,07(02):143-146.

[4]杜瑞燕.米非司酮联合米索前列醇在人工流产中的应用[J].首都医药,2010,12(02):103-105.