不同微生物菌剂对芒萁秸秆腐熟过程中腐殖质构成的影响

李国平 杨鹭生 王宇晴 赵林艳 汤婉君

摘 要 以芒萁秸秆为材料,采用室内培养试验,研究了4种微生物菌剂对芒萁秸秆发酵腐熟过程中腐殖质形成的影响。结果表明:发酵30 d后4种微生物菌剂处理均显著降低发酵物全碳量、提高胡敏酸含量、降低胡敏素含量,使PQ值和HA/EA比值显著提高,说明微生物菌剂处理对芒萁秸秆腐殖质形成和组分有显著影响,其中木霉菌處理的效果最为显著,适宜作为芒萁秸秆的腐熟菌。

关键词 微生物菌剂;腐殖质形成;芒萁

中图分类号 S151.9 文献标识码 A

腐殖质(Humic substances,Hs)是土壤有机质的主要部分,是影响土壤肥力,土壤结构、性质和植物生长的重要因素[1]。腐殖质的形成与微生物活动密切相关,真菌在腐殖质形成中起重要作用,一些放线菌和细菌也可参与腐殖质的形成[2-3]。植物秸秆的主要成分为木质纤维素,秸秆还田对土壤有机碳含量及腐殖质各组分变化有显著影响[4],许多研究表明不同微生物对秸秆腐殖质形成、转化和结构特征有重要作用[5-7]。芒萁(Dicranopteris dichotoma)属于蕨类植物里白科芒萁属,广泛分布于中国长江以南湿润地区,是酸性土壤的指示性植物,具有水土保持及改良土壤的作用。至今尚未见到有关微生物菌剂对芒萁秸杆腐熟及其腐殖质形成作用的研究报道,本研究以芒萁秸秆为材料,通过室内培养试验,研究了几种微生物菌剂处理对腐殖质各组分含量的影响,初步筛选出芒萁秸秆腐熟的菌剂,为进一步研究芒萁秸秆降解形成土壤腐殖质的机制提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试秸秆 采集自武夷学院兰圃周边山地,将其剪成约10 mm长后烘干,备用。

1.1.2 微生物发酵剂 “农富康”秸秆发酵剂(河南农富康生物科技有限公司生产)、“益加益”秸秆发酵剂(郑州益加益生物科技有限公司生产)、EM菌种(百益宝生物技术有限公司生产),分别按产品说明书进行菌种活化,将发酵原液分别稀释成含有效活菌数为8.2×108个/mL的处理菌液备用;木霉菌液(自制菌剂,菌株分离自武夷学院校园内马尾松+芒萁群落土壤表层腐殖土):以察氏液体培养基(NaNO3 2.0 g、K2HPO4 1.0 g、KCl 0.5 g、MgSO4 0.5 g、FeSO4 0.01 g、水1 000 mL、pH自然)扩培,制成处理菌液,有效活菌数为8.2×108个/mL。

1.2 方法

1.2.1 试验设计 试验在武夷学院科技楼进行。先将经粉碎的芒萁秸秆各1 kg放置于塑料桶内,加蒸馏水至饱和含水量的60%,并加尿素调节至C/N值25 ∶ 1左右。采用单因子试验设计,共设5个处理:T1,接种“农富康”秸秆发酵剂;T2,接种“益加益”秸秆发酵剂;T3,接种EM菌液;T4,接种木霉菌液;CK,不加菌剂,作为对照。每处理3次重复,每重复各接种菌剂100 mL,接后充分拌匀。塑料桶加盖并覆盖保温被,在(30±2)℃赚气条件下培养,培养期间定期补充损失的水分。分别在发酵当天和5、10、l5、20、25、30 d时进行取样,55 ℃下烘干,研磨,并通过0.149 mm筛孔,装于广口瓶中备用。

1.2.2 测定方法及内容 芒萁秸秆发酵物中腐殖质(HS)由可提取腐殖酸(Extractable humus,HE)和存在于残渣中的胡敏素(HM)等组成。可提取腐殖酸(HE)由胡敏酸(HA)、富里酸(FA)组成。胡敏素含碳量则由腐殖质全碳量减去腐殖酸含碳量算出。腐殖质全碳量的测定参照标准LY/T 1237-1999《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》,用重铬酸钾-外加热法测定[8];腐殖质各成分的测定参照标准LY/T 1238-1999《森林土壤腐殖质组成的测定》[9],采用焦磷酸钠浸提-重铬酸钾氧化法测定。PQ值为可提取腐殖物质中胡敏酸的相对比例,即PQ=HA/HE。HA/FA比值为胡敏酸与富里酸的比值。

1.3 数据处理

数据分析处理和制图采用office Excel 2003和SPSS 16.0软件,采用独立样本T-检验法和方差分析(LSD法)比较各处理腐殖质组成含量的显著性差异。

2 结果与分析

2.1 不同微生物菌剂处理对芒萁秸秆发酵物全碳量的影响

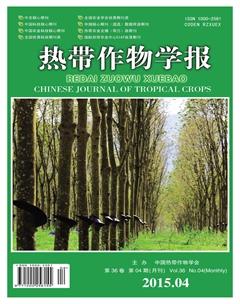

不同处理不同发酵时间芒萁秸秆发酵物全碳量的动态变化见图1。由图1可见,添加了菌液的各处理全碳量初始值(0 d)均比CK的高,这是由于处理菌液本身有机碳数量较高所致。随着培养时间的推移,除对照组CK外,接种菌剂的各处理中秸秆发酵物全碳量总体呈降低趋势。秸秆发酵物全碳量的减少是由于微生物的呼吸作用致使发酵物中碳素以CO2形式释放,微生物的数量越多、代谢活性越强则全碳量的损失越大[10]。培养30 d后,不接种菌剂的CK组培养前后全碳量无显著差异(p>0.05),T1、T2、T3、T4处理的全碳量较各自初始值分别减少11.2%、8.3%、10.4%、31.8%,经T-test,差异达显著水平(p<0.05);全碳量损失率T4>T1>T3>T2>CK,LSD多重比较结果表明,除T1与T3处理间无显著差异(p>0.05)外,其它处理间全碳量损失率差异达极显著水平(p<0.01),T4处理的全碳量损失率最大,说明T4处理中木霉菌更有利于芒萁秸秆的降解。

2.2 不同微生物菌剂处理对芒萁秸秆腐熟过程中腐殖质组成的影响

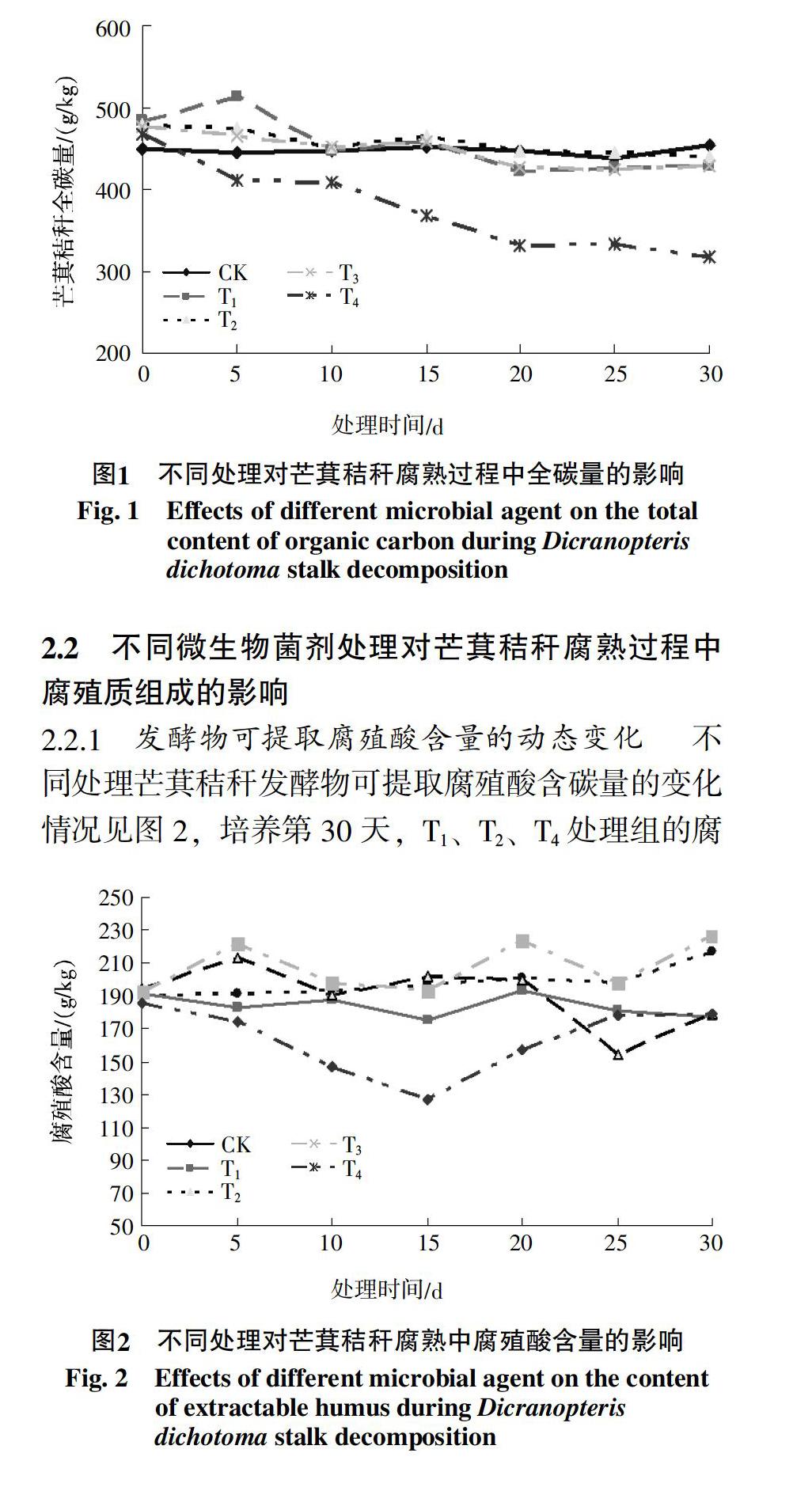

2.2.1 发酵物可提取腐殖酸含量的动态变化 不同处理芒萁秸秆发酵物可提取腐殖酸含碳量的变化情况见图2,培养第30天,T1、T2、T4处理组的腐殖酸含量分别较各自初始值(0 d)减少7.4%、7.8%、3.6%,而CK、T3处理组的腐殖酸含量分别较初始值(0 d)增加13.3%、17.6%,除T1与T2处理间无显著差异(p>0.05)外,其它处理间可提取腐殖酸变化率差异达极显著水平(p<0.01)。腐殖酸由有机质经过微生物的分解、转化而成,这一过程受多种因素影响,新合成的腐殖酸也会被微生物重新降解而导致总量的动态变化。相对于接种菌剂的处理,CK处理的腐殖酸含量变化较平稳,培养期间腐殖酸含量增加可能与原料自身携带有微生物有关。

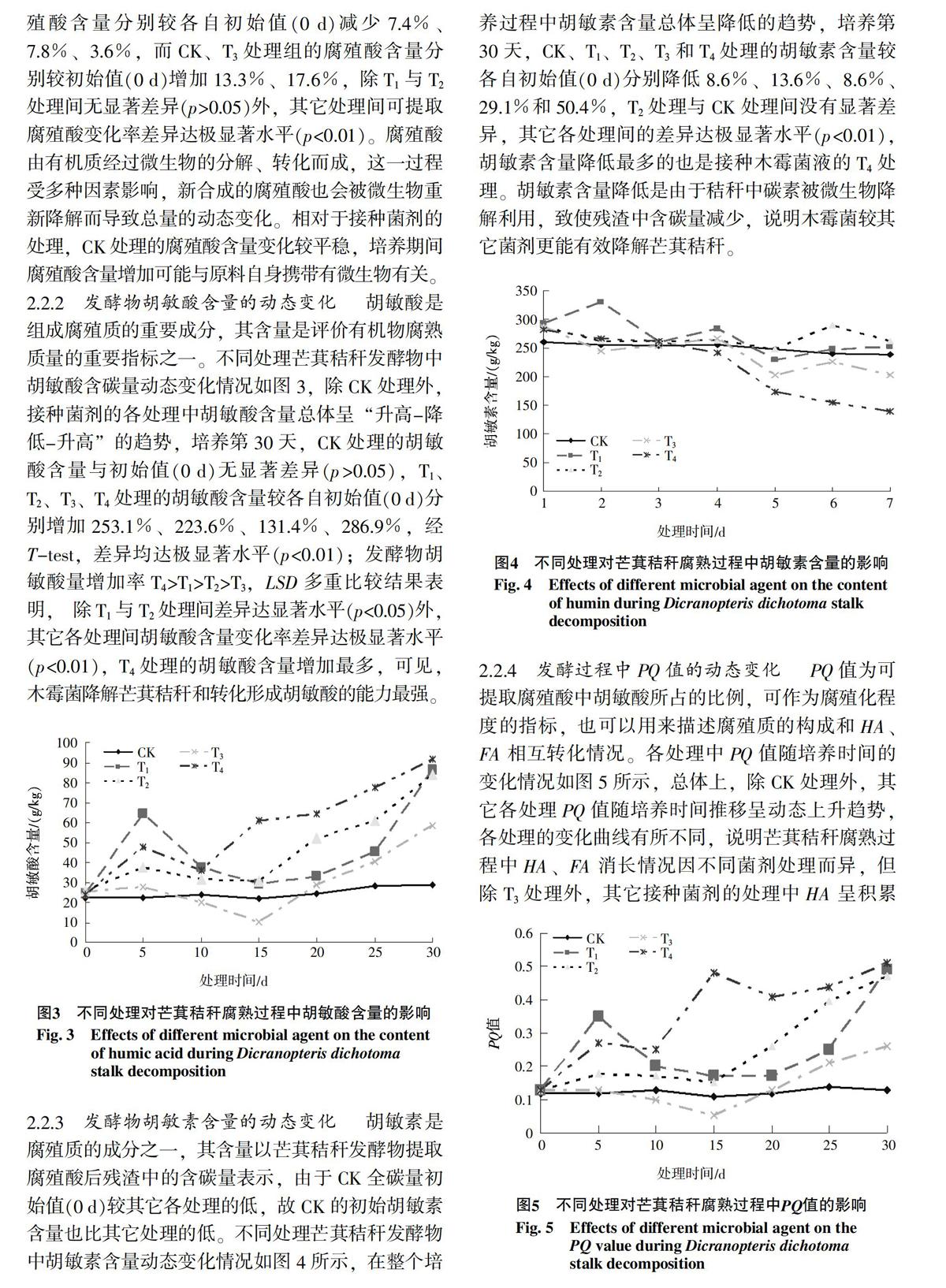

2.2.2 发酵物胡敏酸含量的动态变化 胡敏酸是组成腐殖质的重要成分,其含量是评价有机物腐熟质量的重要指标之一。不同处理芒萁秸秆发酵物中胡敏酸含碳量动态变化情况如图3,除CK处理外,接种菌剂的各处理中胡敏酸含量总体呈“升高-降低-升高”的趋势,培养第30天,CK处理的胡敏酸含量与初始值(0 d)无显著差异(p>0.05),T1、T2、T3、T4处理的胡敏酸含量较各自初始值(0 d)分别增加253.1%、223.6%、131.4%、286.9%,经T-test,差异均达极显著水平(p<0.01);发酵物胡敏酸量增加率T4>T1>T2>T3,LSD多重比较结果表明, 除T1与T2处理间差异达显著水平(p<0.05)外,其它各处理间胡敏酸含量变化率差异达极显著水平(p<0.01),T4处理的胡敏酸含量增加最多,可见,木霉菌降解芒萁秸秆和转化形成胡敏酸的能力最强。

2.2.3 发酵物胡敏素含量的动态变化 胡敏素是腐殖质的成分之一,其含量以芒萁秸秆发酵物提取腐殖酸后残渣中的含碳量表示,由于CK全碳量初始值(0 d)较其它各处理的低,故CK的初始胡敏素含量也比其它处理的低。不同处理芒萁秸秆发酵物中胡敏素含量动态变化情况如图4所示,在整个培养过程中胡敏素含量总体呈降低的趋势,培养第30天,CK、T1、T2、T3和T4处理的胡敏素含量较各自初始值(0 d)分别降低8.6%、13.6%、8.6%、29.1%和50.4%,T2处理与CK处理间没有显著差异,其它各处理间的差异达极显著水平(p<0.01),胡敏素含量降低最多的也是接种木霉菌液的T4处理。胡敏素含量降低是由于秸秆中碳素被微生物降解利用,致使残渣中含碳量减少,说明木霉菌较其它菌剂更能有效降解芒萁秸秆。

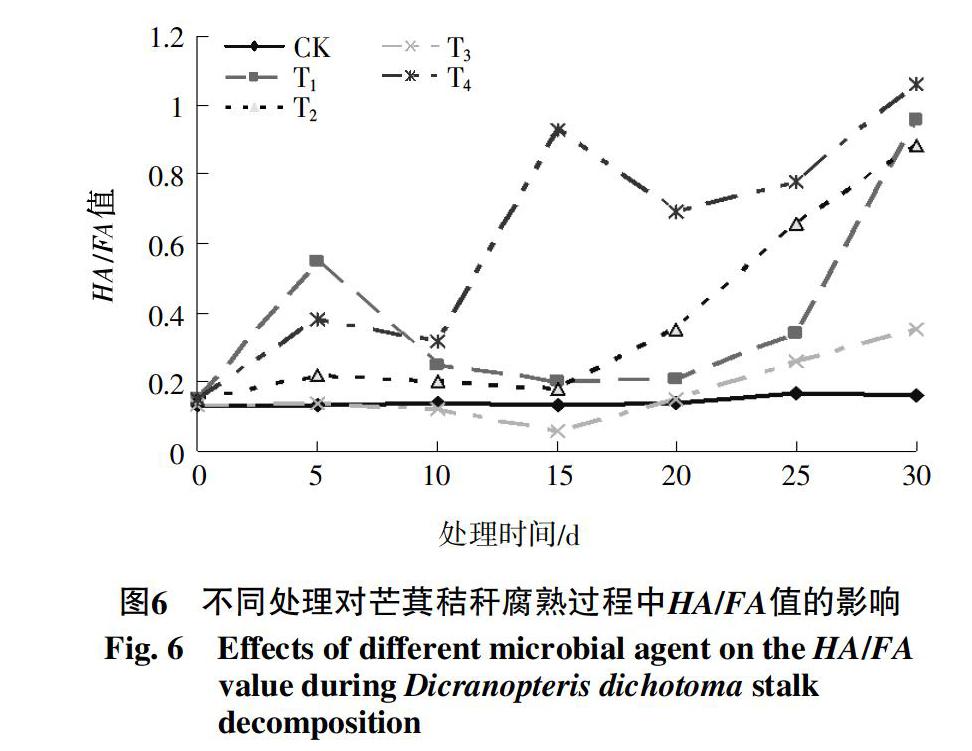

2.2.4 发酵过程中PQ值的动态变化 PQ值为可提取腐殖酸中胡敏酸所占的比例,可作为腐殖化程度的指标,也可以用来描述腐殖质的构成和HA、FA相互转化情况。各处理中PQ值随培养时间的变化情况如图5所示,总体上,除CK处理外,其它各处理PQ值随培养时间推移呈动态上升趋势,各处理的变化曲线有所不同,说明芒萁秸秆腐熟过程中HA、FA消長情况因不同菌剂处理而异,但除T3处理外,其它接种菌剂的处理中HA呈积累状态,这可能是由于芒萁秸秆腐熟过程中FA较快转化为HA,或FA因微生物分解而大量减少。经T-test,培养第30天,CK处理的PQ值与初始值(0 d)无显著差异,其它处理的PQ值均与各自初始值有极显著差异(p<0.01),PQ值增加率排序为T4>T1>T2>T3;LSD多重比较结果表明,培养第30天,接种菌剂的各处理PQ增加率均与CK存在极显著差异(p<0.01),T4与T1间、T4与T2间的PQ增加率差异显著(p<0.05)、而T1与T2间无显著差异(p>0.05),T4处理的PQ值增加最多,说明木霉菌处理对芒萁秸秆腐熟过程中HA、FA消长变化影响最大。

2.2.5 发酵过程中HA/FA的动态变化 胡敏酸与富里酸比(HA/FA)也是描述秸秆腐熟过程中腐殖质组成和性质变化的重要指标。如图6所示,不同处理组中HA/FA比值随时间变化情况与PQ的变化(图5)类似,培养第30天,接种菌剂的各处理中HA/FA比值均较CK有极显著的提高(p<0.01),HA/FA比值增加率排序为T4>T1>T2>T3,除T1与T2处理间外,其它各处理间HA/FA增加率差异显著(p<0.05),HA/FA比值增加最大的也是T4处理组,说明木霉菌处理能够更好促进芒萁秸秆的腐解,提高腐解物中胡敏酸含量。

3 讨论与结论

本试验初步研究了4种微生物菌剂处理对芒萁秸秆腐熟过程中腐殖质组成的影响,结果表明:4种微生物菌剂处理对腐殖质全碳量、HE、HA、HM以及PQ、HA/FA比值均有显著影响;随腐解过程进行,接种菌剂的各处理中腐殖质全碳量、HM总体呈逐渐降低趋势,HA、PQ值和HA/EA比值逐渐升高,说明微生物菌剂处理对芒萁秸秆降解和腐殖物质的形成有积极作用,这与王菊花[7]、刘艳丽[5]、来航线等[11]、王帅等[12]、李慧敏[13]、张晋京等[14]的研究结果基本一致。

不同微生物菌剂处理对芒萁秸秆腐殖质中HA、FA、HM以及PQ值、HA/EA比值的影响不同,其中接种木霉菌液的T4处理组在培养结束后HA、PQ值和HA/FA比值增幅最大,FA和HM降幅最大,其变化率与CK以及接种其它菌剂的T1、T2、T3处理均存在极显著差异(p<0.01),说明木霉菌降解芒萁秸秆和转化形成胡敏酸的能力较其它复合菌剂强,有利于腐殖质积累。本研究结果与来航线等[11]、王帅等[12]的研究结论一致,据王帅等[12]报道,3类真菌(木霉、黑曲霉和青霉)及混合菌在液体培养条件下对玉米秸秆类腐殖质形成和转化有显著影响,其中木霉利用和转化HM的能力最强,HA所占比例最大,HA的复杂程度最高;来航线等[11]将不同C/N比的植物秸秆加入灭菌后的土壤中,接种培养细菌、真菌和放线菌的纯菌株,结果表明真菌中的木霉形成HA的含量高,HA/FA比值最大。

芒萁秸秆由叶柄和小羽片组成,以叶柄为主,木质化程度高,主要成分是木质素、纤维素和半纤维素。根据瓦克斯曼学说[2],木质素是构成腐殖质的基本原料,不同微生物在降解木质素、形成腐殖质中所扮演的角色不同,真菌在腐殖质形成中起关键作用,而细菌、放线菌起辅助作用[15]。“农富康”秸秆发酵剂、“益加益”秸秆发酵剂和“百益宝”EM菌剂主要由光合菌、乳酸菌、酵母菌、醋酸菌、双歧杆菌、芽孢杆菌、放线菌和丝状真菌等复合而成,在本试验条件下细菌类为优势菌;T4处理中接种的木霉菌,分离自马尾松+芒萁群落土壤表层腐殖土,可能具有更强的分解木质纤维素物质的能力,更有利于促进芒萁秸秆腐熟过程中HS形成,提高HA含量,所以认为T4处理优于其它处理,木霉菌更适合作为芒萁秸秆的腐熟菌。

本文初步研究了4种微生物菌剂处理对芒萁秸秆腐殖质形成的影响,对于腐殖质各成分的光学性质、形成和相互转化机制有待进一步研究;本试验中不同微生物菌剂处理之间有明显差异,有待进一步探讨不同微生物在有效降解芒萁秸秆中的作用。芒萁秸秆是栽培食用菌优质培养料[16],也是植物无土栽培的潜在植料资源,本研究可为探讨芒萁秸秆腐殖质形成及其综合利用提供参考资料。