书法艺术的法度和美学思考

李平逊,陕西西安人,现任陕西省书法家协会副主席、陕西省文史馆(省政府参事室)研究员、中国书画非物质文化遗产功勋奖获得者。

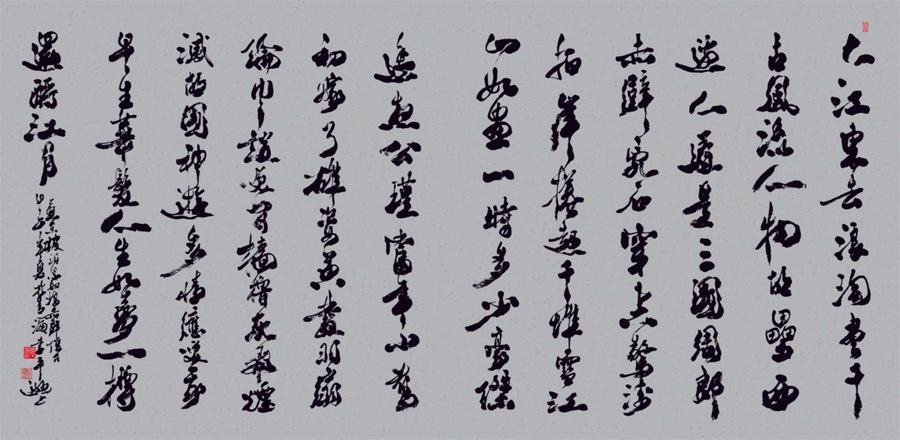

2014年5月和9月分别在首都北京、青海省西宁市举办个人书法艺术展。2013年一幅丈二书法精品《毛主席诗词沁园春·雪》被全国人大机关办公楼悬挂并永久收藏。

在陕西日报、西安日报、西安晚报、三秦都市报、各界导报、陕西画报、《环球市场信息导报》、西部艺术报以及各种报刊和书刊杂志中发表过数十幅书法作品;新华社、中央电视台书画频道,中国书画报、陕西电视台、青海电视台、陕西传媒网,西安晚报,西安电视台,青海电视台,广东电视台以及全国各大网站都做过专题报道。

“法”在古汉语中指的是一种规则。

“法”象征着公正、正直、普遍、统一,是一种规范、规则、常规和秩序。法谓轨持,规谓规范,可生物解;持谓任持,不舍自相。就是说法是一种规范性。

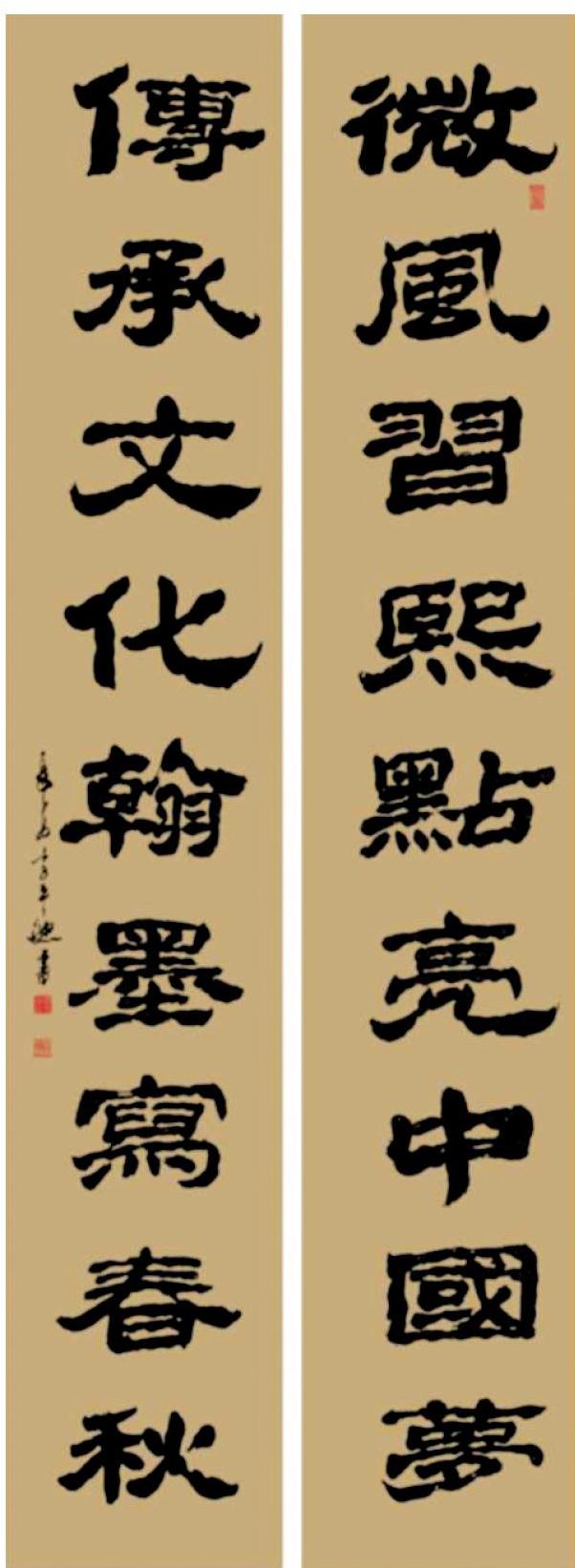

书法,书之大法。它包括书写时的用笔大法,结字大法,用墨大法,书写的章法,作品的悬挂之法等等。传统上的书法艺术均有法可依,有章可循,这就是书法。书法作为中华民族文化的符号语言,是富有独特和鲜明民族性的艺术形态,在几千年历史的长河中不断生成,演变为书法艺术,但中国书法艺术也是有法可依的。

中国历代关于书法结构的著述有很多,如:唐代欧阳询的《结构三十六法》;明代李淳的《大字结体八十四法》等等,对于如何使用笔画分布均匀,偏旁部首,组织协调,整个字重心稳当等都做了具体的说明。

书法艺术既然有艺术的成分,就应该更具有公认的法度理念。著名书法家于右任先生集成的《标准书法》就是系统的整理历代书法名家的作品,从中遴选出符合标准的字,以“易识,易写,准确,美丽”为原则形成的现代草书大法。

书法其实就是对书写法度的理解和思考。书法艺术是用线条来表现艺术的行为,线条中包容作者人生理想目标与追求和人文情愫。

书法艺术的作品,结构严谨有章法,不敷衍,字形字态,笔笔自有规范。人们都对书写好的字,首先从视觉感官上接受,公认是上乘之作,把这些写得好的字,认可的,流传至今,并进行笔法结构上的总结归纳,这就是所谓的法度。像柳体九十二间架结构等。另外书法艺术所写的字的结构不能是工程度量,在长度上分得那么精确,而是根据人的视觉感官和审美意识所能接受的黄金分割自然构架。

书法结构除了横平竖直,字体匀整的要求外,还讲究中宫的收放、点画的张弛。尤其讲求艺术辩证法,强调分主次,讲向背,明伸缩,辨虚实,论斜正。书法中的“结构”“间架结构”“经营位置”主要是指按照均衡、比例、和谐、节奏、虚实等审美的造型规律安排字的点画结构的法则。这些也是书法艺术的重要因素。

书法字形之间架的结构还讲求虚实结合的法则,要求“虚”与“实”、“白”与“黑”形式和谐统一。同时,强调“笔断意连”“意到笔不到”的艺术境界,书法作品中点画虽断而笔势连续的整体势态。书法艺术小道赏心悦目,大道震撼心灵。

书法艺术中的平衡、对称和多样统一,是书法字形间架结构最基本的美学原则之一,不同的书体有着不同的结构规范,它们之间不是对立的而是和谐的统一。

书法艺术关键在于寻求到一种处理重心平衡的关系和虚实黑白关系的法则,使得书法家能在有限的空间方块中,熟练运用笔墨在点线间,通过线条的有机结合匠心经营而生成千变万化,千姿百态的空间意趣,创造出书法艺术的无限魅力。因此有人讲:中国书法是中国文化的核心的核心。本人感受颇深。

正是在这种笔墨运用中,在点画与点画之间,字与字之间形成的一种节奏,一种意趣,一种依法而超于法,无法而无不法的精神,才能写出书法艺术的神韵。点画疏密,笔墨枯润,字形大小,偏旁向背,字体欹正是相生相克,互补互用的,以疏补密,以枯补润,以小补大,以欹补正。只有这样书法作品才能成为一个有筋骨血肉的生命体,一个具有意境的艺术作品。

书法其实就是人们对书法艺术墨守成规的习俗,不应成为书法艺术创作中的戒绊,要科学地认识书法的法的观念,更要吸取各个艺术门类中的审美观。如绘画艺术的留白等,使得书法艺术作品有张力,融入作者真实的情感同时在技法上追求思想和艺术完美的结合。

筆耕数十载深深感到,艺海无涯。任何一位笔者,一旦投身于书法艺术之中就应该具有海纳百川的胸怀,有着静观世间万物的视觉,有着宣泄情愫的勇气,有着追求美的精神。智慧是来源于每个人的生活磨砺和生活认识。任何智慧都不能脱离产生智慧的时代。当代书法艺术的核心价值和审美体系也必须建立在当代的文化归类和社会发展科学认识基础上,才能创作出具有时代气息,具有当今时代审美观的书法艺术作品。