江南旧味四题

陈峰

江南旧味四题

陈峰

春上青艾

初春田野,不经意偷换了颜色。一畦畦油菜花,金黄明亮,一树树桃花,粉红明亮,视线不知不觉随它而去。

随它而去的还有一行行轻盈的身影,像蝴蝶一样翩飞着,三五少女手拎竹篮,时而走,时而蹲,在田间小路、河坡、水渠低头寻觅。问,她们在干啥?母亲说,她们在剪艾。

剪艾,是一件轻松而需要细心的活计。对孩子们来说,却是件乐事。

家乡有四种艾,颜色青绿。一种叫蒿艾,叶子羽状分裂,属菊科,秋季开花,花序小而多。另一种叫斑艾,叶子像棉叶,但比棉叶小。第三种叫荷花囡,多长于大田里,春季开黄黄的小花,叶上有绒绒的白毛。第四种叫臭艾。臭艾与蒿艾十分相似,只是叶子比蒿艾略阔一些。蒿艾揉之有清香,臭艾一揉,其气味令人头晕恶心。在乡下,分不清蒿艾与臭艾,如同分不清麦子与韭菜一样,要遭人笑的。我初次剪艾,就上过当,结果被母亲剋了一顿,也被小伙伴话柄了很长日子。

一只篮子一把剪子,与同伴们奔奔跳跳,看到艾,大呼小叫,你追我赶,蹲下来后,便不出声了,铆着劲剪艾。孩子们剪艾,是为了能在田野放风,或是在高高低低的沟壑里撒野。几个孩子遇上几个孩子,放下篮子,站成一排,伸出十个脚趾,念一段儿歌;“踢踢绊绊,绊到南山,南山有雨,水牛背耙……”点到谁的脚趾上,谁就要抓一把艾出来放在地上,等游戏结束,艾均分,艾多的人笑嘻嘻,回到家里向母亲邀功;艾少的人哭丧脸,回到家里,只好回避着母亲的眼神,不作声。

阿姆阿婶们剪艾,专注而虔诚,不用篮子,围身布襕腰间一系,抓起下摆两角,往腰带上打个结,便成了围兜。她们将采剪的艾,一把一把塞兜里。回到家里,阿姆一打开围布,天女散花一样,满满一篮,邻舍便交口称赞某人老嬣的落手快。

剪来的艾要做艾麻团,麻团有方,有圆。方的叫麻糍,无馅;圆的叫米鸭蛋,有馅。麻糍是清明时节上坟祭祖之物,米鸭蛋则是立夏前后的时令点心。

儿时的吃食不多,像鸡蛋,即使是生日也只能吃一个,但米鸭蛋是可以多吃几个的,于是剪艾、磨粉、上山捡松花等活都乐意做。等到做米鸭蛋的那天更是须臾不离灶边,被大人呵斥几句也不恼。

母亲先把米粉用水掺和拌成米粉团,水多了太湿,水少了则干,等米粉成团后,再放到大锅里蒸,蒸熟后,把艾焯水后剁细碎再揉进粉团里,刚出锅的粉团很烫,母亲揉几下粉团便沾一下凉水,揉到粉团变成了深绿色,融为一体。初时,孩子们搭不上活,接下来裹馅便是孩子们拿手好戏。馅子,一般都是白糖芝麻馅,也有咸菜笋丝馅和黄豆粉馅,裹好后,搓成椭圆形,放进松花粉中滚几下,拍掉多余的松花粉,金黄色透着青色的米鸭蛋一圈圈躺在红色的茶盘上,带着清淡悠长的青草气息,模样馋人,摸上去软软,恨不得做一个吃一个。那白糖芝麻馅融化后,味道香甜,再吃咸菜笋丝馅,洇淡了嘴里的甜腻,而黄豆粉馅绵糯而微甜,每一个馅都是我们的心头之好,吃着手里的,看着盘里的。有一次,我一口气吃了六个,打出来的饱嗝居然透着“瓦卵臭”,母亲骂我“小娘鬼,坏生心肠吃了肚皮涨肫(过于饱)”。

讲究一点的人家或是去送人的,把滚了松花的米鸭蛋放进雕着各种吉祥图案的印糕板,椭圆形压成了扁圆形,花呀鱼啊活蹦乱跳,母亲说,这叫金团。种田时节叫种田金团,割稻时节叫割稻金团,用于结婚叫龙凤金团,用于婴孩满月叫子孙金团,所以遇到节时或婚嫁,亲戚、邻舍送几只金团过来,也是常事。

母亲因此欠下了很多笔“金团债”,那时她说的最多的话就是,等阿拉儿子结婚,一定要做很多很多的金团来送人。

夏至杨梅

夏至,杨梅满山红。

小时候,行贩挑着盛满杨梅的割草篮走街串巷,每每吆喝声起,我们家里的三个孩子总会跑出去看热闹,瞄一眼杨梅,咽一下口水,然后哥哥派我跑回家告诉父亲今年杨梅很黑很大。每每有得逞的时候,父亲刮一下我的鼻子,说一声“走,去买”。

孩子们蹲在地上,父亲拨拉开篮子里的杨梅树叶瓣,问行贩是哪里人。

“哦,是楼隘啊,那里的杨梅历史长着呢。”

“我家是乌紫杨梅,团箕的,叫你家小娘子尝尝甜不甜?”

然后拈起一颗又黑又紫又大的杨梅给我,两个哥哥看着我,眼睛发亮,等待我的结论。

“嗯,甜的,真甜。”

父亲说,那就买。行贩每回总要多倒上一斤,这也正中我们小孩子的意,行贩每回也总要说上一句,“没事的,杨梅多吃也吃不坏肚皮的。”其实,父亲在意的是钱的多少。

母亲将杨梅分别盛在白壳瓷碗里,分与邻舍隔壁一碗,我们三个孩子每人一碗,坐在门口石阶上,撮起一颗,往嘴里一放,甜而多汁,硬扎的果实含在口中,啜几下便满口果肉,吐出核,随即又按唇而入,如此循环,不一会,一碗便见底。

等邻舍隔壁买杨梅时,也会回我们一碗杨梅,母亲数好几只,公平分配。因为少,杨梅核也吃得特别干净,不沾果肉。

有次,我误食了杨梅核,哥哥吓唬我头上会长杨梅树的。还恐吓我每天晚上睡前跳十下便会没事,我竟然信了。直至父亲发现我的怪异举动,才终止这很傻很天真的恶作剧。

读书时,羡慕班上家有杨梅树的同学,能敞开肚子吃,连衣服上的杨梅汁对我也是种炫耀。直到读高中,女同学邀请我到她家里吃杨梅,她家在山岙里,杨梅树在半山,树不高,正好爬上,我完全没法把握自己,忘了父母交待我做客的礼仪,手忙脚乱,像条贪吃蛇,肚子滚圆,终于把牙齿吃酸“倒”了,晚饭时连豆腐也咬不动了。后来与这个女同学的友谊日益弥笃,绵延至今。

水果中最钟爱杨梅,可惜果期短,从“夏至杨梅满山红”到“小暑杨梅要出虫”的谚语看,不过半月光景。好在如今交通便利,南方的杨梅于夏至前便缤纷上市,虽价格吓人,当馋虫爬出来对着你颐指气使时,摸摸钱袋,赶紧去超市买上一斤解个馋。

有位同学某年承包了杨梅山,热情相邀,半个月竟去了四次,每次吃一肚回来,摘来的送亲戚朋友,剩下的浸杨梅烧酒。父亲说,家里有了杨梅烧酒,这才有了家的气息。遇到吃热发痧雨淋,吃上几颗便能荡涤肠胃,上下通气。

初中时读“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,对荔枝的味道很是向往,等后来尝过,才知苏东坡对“闽广荔枝,西凉葡萄,未若吴越杨梅”的点赞是对的。

秋后番薯

大人赋闲在家。瞅准机会,我爬上父亲的背,缠着父亲讲故事。

有次父亲给我猜了个谜语,“把把绿伞土里插,条条紫藤地上爬,地上长叶不开花,地下结串大甜瓜。”打一植物。

从花生、萝卜、芋艿一直猜到荸荠、西瓜、夜开花,猜不着便耍起赖,缠着父亲说谜底,父亲卖关子,说这东西家里有,昼饭刚吃过。

啊,是番薯。父亲把我举得半天高。

番薯叶呈坡形,绿色,蔓延成藤,地下结着连根的番薯,果实有圆形、椭圆形或纺锤形,皮色和肉色因品种或土壤不同而异,有红芯和白芯,有甜,有粉。生吃,咬一口,会渗出一圈淀粉汁,很黏。

那时田畈,除了稻谷,经常打照面的植物有紫色的茄子、红色的番茄、瘦长的带豆、粗壮的黄瓜等等。放学回家,胆大的学长一头窜进地里,撩起番薯藤,用手指在地里一抠,飞快地跑到田塍埭的水渠洗一下,只听得“嘎嘣”一声,便“窣窣窣”嚼了起来,有人问他“甜不甜?是红芯还是白芯?”得到肯定的答复后,看样跳进地里。有时遇上主人挑着便桶担巡田,学长发足狂奔,主人一撂担子,边追边骂,悻悻然,没追上,对着无辜的孩子发一通牢骚,要是下次让我抲着,告诉老师去。有次同桌小娟的哥哥抠出番薯给小娟,小娟分我咬了几口,没想到,那年评三好学生,被同学检举,说我曾偷吃过番薯,没评上,伤心了许久。

生产队收完番薯的消息一传开,哥哥们荷锄挈土箕,来到田地“撮番薯沙”(捡遗留的番薯),撮多撮少是小人们吹牛的资本,也是暗中较劲的砝码。两个哥哥很卖力,每每掘到一只番薯就像是掘到宝藏,得意劲别提了。我有时用脚踢土,也能踢到番薯。当最后满满一土箕番薯用锄头担着回家时,特意绕下远路,为的是炫耀一下,享受着别人投来的艳羡目光。

遇到撮来的番薯多,母亲就会变出法子来捣鼓,最省事的吃法是切片熯在饭镬头;烤着吃,要费很多柴火,火候不好的话还要烤焦;煨着吃,灶膛里一扔,焦香扑鼻;切成方丁煮汤吃,放一匙白糖,便成待客的点心。最复杂的要数做番薯干,把番薯去皮蒸熟,然后捣成糊状,有条件的人家,可以拌进芝麻或碎橘皮,取一块干净的白布铺在火油箱底,倒入糊状的番薯,摊成薄薄一层,覆在竹簟上,晒得半干不干时,剪成手指宽的条状,完全晒燥后,和沙泥石子一起翻炒成焦黄色,便是番薯干,脆而香,身价也高,但最怕还潮,得放进火油箱,严严实实盖上。

有次同学递给我黑不溜秋的东西,干而僵,说这是番薯屑(瘪),其实是果脯。里山人的做法,取个头小的生番薯,放进火缸里煨一天一夜即成。

后来,知道了番薯可以做淀粉,可以做粉丝,在困难时期做过主粮……

每当朔风起,街上总有两三摊烤番薯,铅皮桶做成抽屉的样子,一拉一屉,熟透的表皮还附着焦黑的糖浆,随挑随拣,买上一只,明知已迥异于儿时的味道,咬开番薯的瞬间,恍惚又回到了过去。

腊月年糕

小学时,班里来了一位亭下村移民过来的女同学。对平原地区的我们来说,亭下就是里山,同学嘲笑她尾拖长调的里山口音。有天下午,她的阿娘竟送煨年糕过来,教室里一时焦香扑鼻,同学巴巴地看着,暗咽口水。

进入腊月,在农村,几乎挨家挨户都会做年糕,一做年糕,离春节近了,年味也愈浓了。

常听同学说,刚出笼的年糕团火火热,烫得拿不住。还有谁家的父亲手艺好,年糕团捏成元宝、鲤鱼和小鸟的模样。对这一切向往得不得了。

初中快毕业的那一年冬天,舅舅接我去看做年糕。

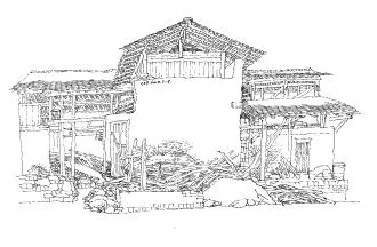

老祠堂,飞檐翘角,古色古香,挂着灯笼,贴着春联,喜气洋溢在廊柱间,还有圆形穹顶的戏台。四处弥漫着热气,厢房的两口柴灶烧得热火朝天,道地的机器轰隆轰隆地响着。大人们哼着小调赶着从这头走到那头,小孩子追着闹着,手里拿着年糕团,一边咬一边笑,长长的一溜排竹桌子上堆放着冒着热气的年糕。

男女分工有序,男的烧火蒸粉做年糕,女的盖红印码年糕,我不禁手痒,拿着红印子去盖,阿婶说这是馒头印,上梁馒头也盖这种印。当我看到一朵朵梅花在年糕上盛开时,心里也跟着开出花来。

年糕要糯实好吃,得配好粳米与糯米,一般是10:1的比例差不多就够糯了。然后把米浸上七日七夜,轧成粉,粉蒸熟后,倒入做年糕机器配置的桶中,有个大伯站在高凳上大力地舂着,雪白的年糕条从桶中源源不断地流淌出来。专门负责切年糕的大伯,手起刀落,白白胖胖的年糕一截一截服服帖帖,大小长短平平整整。我看得跃跃欲试,却是手起刀不落,年糕乱得不成模样,羞得连忙把刀还给大伯。

好客的大伯拿着一条刚从柴火中煨熟的年糕递给我,外面焦得刚刚好,黄灿灿的,咬开来香气四溢,我边吃边学阿婶们的样子码年糕,各处走动,充满了新鲜感。

年糕做得差不多时,大伙把从家里带来的油炒榨菜丝或肉丝咸齑当馅子嵌在年糕团中间,裹起来吃特有味,糯滑不腻。嚼着年糕团,后悔着早饭吃得太饱,真该多带几只“肚子”来。

年糕做好一周后,放入酒埕或缸甏,用水浸着,之后,偶尔吃次青菜炒年糕或咸齑年糕汤换换口味,日子透着滋润晶莹。

谚语曰:“汁水年糕汤一镬,吃勒小舌头鲜落。”除夕,母亲谢年,全鸡、全鹅还有整刀的肉是省不了的,把它们放进尺八镬里汆熟,汤卤就是汁水。舀几勺汁水,兑些水,待滚开后,放入切好的年糕片,滚起,再放些许青菜即成。年糕汤是用来当夜饭的,母亲不会限量,一碗油光沾沾,白是白,绿是绿的年糕汤,“忽忽忽”能吃上三大碗,直到吃撑了肚子,边打着饱嗝儿,边嚷着“年糕年糕年年高”。

春节有人客来,做一盘苔条炒年糕是蛮体面的一道点心。白糖用热水化开备用,把油烧至七八成热,待油冷,倒入苔条翻炒,盛出备用,锅中倒油加入年糕翻炒,放入化开的糖水,等糖水与年糕刚开始稠黏时,迅疾倒入苔条炒匀,每片年糕均粘着碧绿的苔条,香、甜、糯、咸,令人大动食指。怕就怕油太热,苔条黄肿烂熟,糖水太稠,年糕整块粘连。有次母亲失手,赏予我们,孩子们甘之如饴。

多年以后,老家四明山的朋友送了我两条年糕,通体老绿,糅进了青艾,透着一股清香。那天,我用汁水、大白菜、冬笋丝煮了一碗年糕汤,感喟山里人懂得生活的艺术,腊月里窖藏了春天的气息。