白曲演述传统与诗行观念

——白族山花体民歌的民族志诗学反思

(中国社会科学院 民族文学研究所,北京 100732)

白曲演述传统与诗行观念

——白族山花体民歌的民族志诗学反思

朱刚

(中国社会科学院 民族文学研究所,北京 100732)

既有白曲研究多从文学或文本的范式出发,对白族民歌的文学功能和基本特征进行描述和总结,这在某种程度上可能遮蔽了白族民歌真实的存在状态。为了还原白曲演述的实际样貌,引入民族志诗学的理论模型,实现白曲研究从“目治”向“耳治”的范式转换势在必然。“口头性”和“书面性”绝不是截然对立的两个面向,二者的互动关系是口头传统研究无法绕过的理论起点。

白曲;山花体;民族志诗学;口头传统;诗行

作为一种世代相承的口头艺术形式,白曲历史悠久、影响深远,几乎在所有的白族聚居区和杂居区都有流传。在民间一般把白曲称作“白库”(baipkv),即白族民歌。虽然各个地方的白曲之间存在着一定的差异,但就通常的文体概念而言,均采用“山花体”①,且格律严谨,形式统一。“山花体”的使用范围甚广,白族的各种口头文类诸如叙事诗、民谣、谚语、格言、曲艺、戏剧,乃至文人诗歌中都有应用,堪称白族口头艺术的标志和特色。在非物质文化遗产的意义上,白曲则属于一种典型的文化表现形式。

以“山花体”句式结构为特色的白曲,长久以来一直是学者重点关注的研究对象。随意翻开一本介绍白族文化的书籍,被称为“山花体”的白族民歌格式或体裁样式,都会成为重点介绍的内容。白曲也因此被视为白族口头传统的一个标志性文类。然而,既往研究多从书面性的研究范式出发对白曲加以观照,注重白曲在文学研究维度上的审美特征。但是,在这种书写范式投射下的学理抽绎,在某种程度上却遮蔽了白族民歌的实有状态。我们只能看到参照书面文学研究范式总结而来抽象的文化规则,口头传统的传承、演述以及与之相关的生态文化系统,却被各种文学式的描述性文字一笔带过,留下的只是学者精心勾勒的各种“骨架”,少有鲜活的民众生活世界的“血肉”。

从学术史来看,白曲“山花体”格式的固定和成熟,一直以来都与文人的创作活动密切相关。有学者认为,“白曲的继续发展,除了稳定的社会环境和经济的发展以外,文人采用白族民歌歌词体‘七七七五’格式进行诗歌创作,也起到了一定的倡导作用。”[1]P60“山花体”的命名与明代白族文人杨黼《词记山花·咏苍洱境》②存在密切关系。20个世纪40年代初,历史学家徐嘉瑞在对杨黼的山花碑进行初步研究后,将碑上记载的诗体称为“山花体”,并与当代的白族民歌进行了比较,认为二者的体式一致。[2]P1此后,“山花体”作为白曲的“代表性”体式才逐渐见诸于世,并从学界向民间“普及”,进而在话语权力上塑造了本土观念。由是观之,不管在历史上还是现实中,以书面性为主导的考察角度对于白曲体式的描述和概括都有深刻影响。那么,“山花体”的诗学结构与白族活形态的白曲演述究竟是何种关系。这个问题的解答,需要我们从口头传统的维度对白曲进行更加深入的考察。

一、白曲的文类属性

文类特指诗歌、神话、故事、言语、谜语等民间文学类别,是民俗学特有的理论概念。文类一词来源于拉丁语和法语的“genre”,意为种类或类属(genus)。类属这个词又有“级别”,“类别”或“分类”之意,其用法在逻辑上能够指代某一类物体或概念的级别,下面有若干附属的级别或类型。所以,文类从词源上讲是一个总括性的概念,其下可以包含很多相互之间没有关系的,或者存在一定关系的从属概念。在过去一百多年中,文类成为民俗学家使用的最具统领性的几个概念之一,也是最为重要但最难以界定的概念。晚近的研究表明,在文类的划定上可以允许融合、交融和叠加的现象,民俗学家已经不再纠缠于类别的划分,而是以一种更加开放的态度面对民间文化中的类别界定。[3]P509-520

白曲(baipkv)从构词上讲泛指白族民歌,因为“baip”意为白族的或白族人的,“kv”指曲子、歌曲,合在一起就是白族人的歌曲,直译为白曲。白族民间中的很多类别如本子曲、花柳曲、小调等都可以归入其下。但是,白曲一词在具体使用时却又专有所指,特指“花柳曲”这一亚文类。在民间只要提及白曲一词,所有人都会联想到“花柳曲”或“情曲”。因此,虽然在概念上白曲是个宽泛的概念,但是在实践中人们又能明白其确有所指。[4]在前期研究的基础上,我们可以对白曲加以界定:白曲在实际演述情景中特指“情曲”这一亚文类,“情曲”与其他文类之间界限相对清楚,是一种发生于男女之间以抒情交流为主的言说行为。白曲在格式上以“七七七五”的“山花体”为结构,音乐调式单一,以一男一女之间的循环对唱为演述方式。[5]

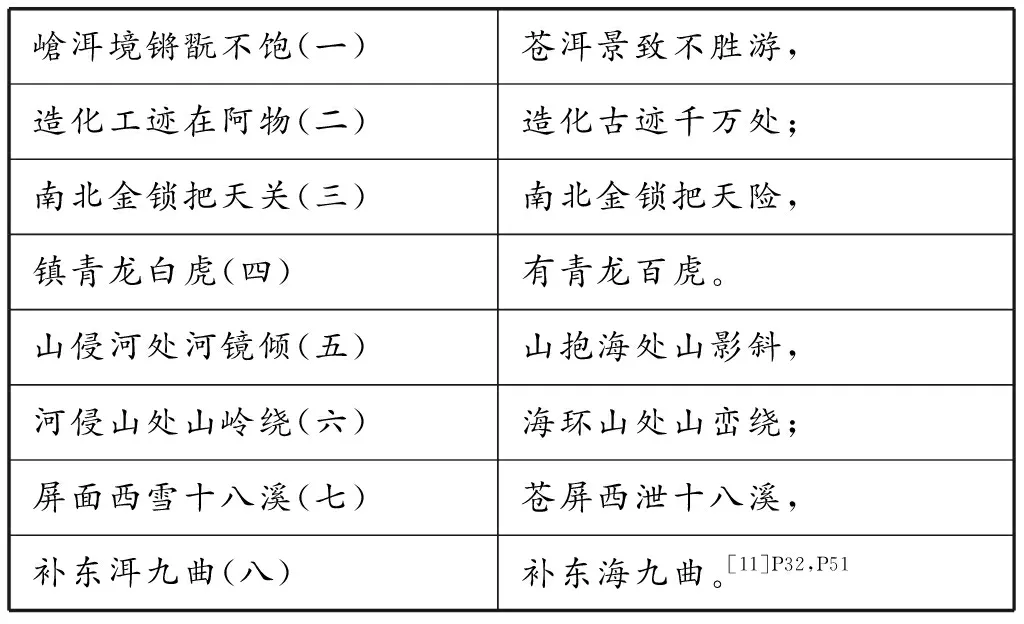

在《白族文学史》[6]、《白族文学史略》[7]、《白族音乐志》[8]、《白族简史》[9]等书中,白曲被认为是以“七七七五”为结构的格律诗,其起源比较古老,并在元明时期得到发展。一般认为,明代著名白族诗人杨黼的《词记山花——咏苍洱境》这首白文诗碑就是根据“山花体”而来的。[10]P22该碑全用白文写成,为典型的“七七七五”格式的“山花体”诗歌。以下是该诗的部分原文及对译:

嵢洱境锵翫不饱(一)苍洱景致不胜游,造化工迹在阿物(二)造化古迹千万处;南北金锁把天关(三)南北金锁把天险,镇青龙白虎(四)有青龙百虎。山侵河处河镜倾(五)山抱海处山影斜,河侵山处山岭绕(六)海环山处山峦绕;屏面西雪十八溪(七)苍屏西泄十八溪,补东洱九曲(八)补东海九曲。[11]P32,P51

该碑刻在《重理圣元西山碑记》的碑阴,乃杨黼所作的20首词,共520字,赞美了苍洱之间的秀丽风光,也抒发了个人的怀才不遇。该碑所采用的汉字音读、训读、自造新字以及汉语借词等方法表达白语,也是白族民间以“汉字记白音”对口头语言进行记录的文本化方式。学界认为,白族民歌的长短句格式,早在明代已被称为“山花”。[12]P22但是,“山花体”在现代的重新发掘,又与历史学家石钟健在大理地区访碑考古的活动有关。20世纪40年代,石钟健在《滇西访碑记》中记述并拓印了5方白文碑,其中3方是明代的“山花”诗碑。“山花”诗碑面世后引起了学界的关注,徐嘉瑞在初步研究后指出,“此种诗体实属罕见”,并以“山花体”指代之,与当代白族民歌的体式进行初步比较,认为体式一致。[13]至此之后,“山花体”作为白曲的“代表性”体式才逐渐被学界重视。之后,白曲的文本制作便以“山花”诗碑为原型,我们当下所见之绝大多数的白曲文本,均采取了“山花体”的书面诗学格式:

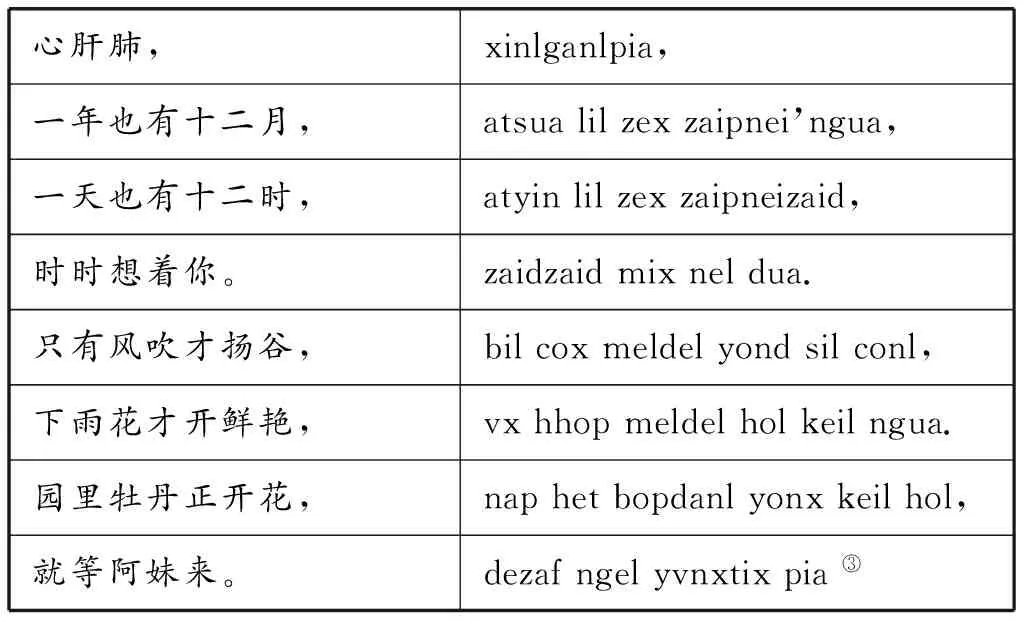

心肝肺,xinlganlpia,一年也有十二月,atsualilzexzaipnei’ngua,一天也有十二时,atyinlilzexzaipneizaid,时时想着你。zaidzaidmixneldua.只有风吹才扬谷,bilcoxmeldelyondsilconl,下雨花才开鲜艳,vxhhopmeldelholkeilngua.园里牡丹正开花,naphetbopdanlyonxkeilhol,就等阿妹来。dezafngelyvnxtixpia③

可以看出:历史上,文人对白曲体式的发展有过积极影响;现实中,也是研究者通过研究文人的墨迹直接开启了白曲的研究工作。不论从哪个角度来看,这都是一种自上而下的眼光。正是这样一套从书面到口头的研究路数,长期以来始终占据着白曲研究领域。我们只看到学者们利用书面文学的特点来概括、抽象白曲的特点,却看不到民间对白曲的实际使用,也听不到来自歌手的声音。[14]P56我们认为,在原来的书面研究范式下,白曲的口头诗学特点并未得到完全展示,其作为口头交流的言语行为属性也未能得到申明。白曲做为一个文类,与交流行为和交流事件密不可分,它是一种类型化的言说方式。

二、白曲的民族志诗学呈现

一般认为,“山花体”是白族口头民歌的内在结构,学界和民间都在用“七七七五”的书面诗歌呈现方式来誊写白曲。因此,我们需要回到活形态的口头演述事件。“言说模型”(The SPEAKING-Model)中的组成要素“行为序列”(act sequence)[15],即事件的形式和顺序,可以帮助我们分析白曲这个文类的基本结构,如果我们能够忠实记录民族志的过程,应该能如实反映口头文本的演述。在民族志诗学的视野中,上文的白曲演述应该是这样的:

前奏1.(hetlail)xinlganlpia,atsualilzexzaipnei’ngua,(1、2)(哼啦)心肝肺,一年也有十二月。间奏一2.(lail)atyinlilzexzaipneizaid,zaidzaidmixneldu(3、4)(啦)一天也有十二时,时时想着你。间奏二3.(hetlail)bilcoxmeldelyondsilconl(5)(哼啦)只有风吹才扬谷,间奏三4.

在实际演述中,歌手并没有严格地按照“山花体”的固定格式来演唱,而是采用了一种五句体的形式。这里对诗行的切分,主要以民族志诗学的方法为参考,同时结合了音声节律的范型、乐器的伴奏、歌手的解释等方面的要素。根据歌手的说法,在刚开始学曲的时候,耳朵里听到的是五句话,学也是按照五句来学。只有到了要将曲子写下来的时候,才意识到这五句话应该“写”成八句。此外,歌手声称之由五句话构成的白曲,在每一句之间都有三弦的间奏。⑤也就是说,一首白曲从听觉而言是由五句话或五个诗行构成的。但是到了誊录的时候,一首白曲又应该“写”成八句的“山花体”。因此,我们需要重新考虑诗行的概念。

在书面文学中,人们通过标点、分行等形式将诗行区分开来,以视觉感受作为句子划定的标准。受书面文学研究范式的影响,作为口头演述行为的白曲,一直以来也都是被学者们“目治”而非“耳治”地进行研究的,这直接导致了白曲研究结论在一定程度上的失真。以押韵为例,既有研究将其总结为四句式、八句式的第一、二句起同韵后,偶句押韵;七句式第一句起韵后,奇句押韵。如此复杂的押韵规律,在回旋余地更大的书面创作中也有一定难度,更何况即兴的口头创作。原因在于,学者们用书面文学中的诗行观念套用到了作为口头诗歌的白曲之上。在面对面的口头演述中,歌手划分句子的办法主要取决于意思的完整性。由于乐器的存在,三弦间奏应当是另一个基本的“断句”标志。在上面的例子中,1、2句,3、4句和7、8句都表达了完整的意思,而且彼此之间有三弦间奏隔开,因此可以划作白曲诗句的基本表述单位。5、6句则比较特殊,虽然这两句被三弦隔开,但是由于在意义上是完整的,考虑到行句之外的其他因素,我们认为这两句也构成白曲的一个诗句单位。

这里所说的“其他因素”是指白曲演述的内在机制。白曲分为上下两阕,歌手在上半部可以利用转述、重复对手的诗句,获得构思的间隙;与此相似,白曲的下半部也同样有“减速”机制。把作为一个整体的5、6句分开来唱,实际上就起到了“减速”的效果。虽然仅有几秒钟,对歌手的创作却有莫大帮助,能够为最后一句的精彩迸发提供创作空间。实际上,第6句本身也说明了5、6两句之间的内在联系。第5句的最后“yond sil conl”(才扬谷),在第6句的开头要进行重复,既表明两句之间的联系,又说明白曲的每一个诗行都要表达一个完整的意思。即使两句出于特定的目的被分隔开,也要通过重复来体现二者的联系,使听众回忆起上半句,用一种整体的眼光看待它们。这样,“七七七五、七七七五”的八句式在实际的演述中,就应该是四句式的“演述体”形式。原来归纳的偶句押韵的复杂规律,就变得十分简单:每个诗行的句尾押韵即可(每句都是原来的偶数句)。在民间,人们就是这样来理解押韵的。对歌手来说,随着经验的积累,押韵也变得十分容易。有的歌手甚至说,她没有特别注意押韵的问题,只是把曲子唱出来就押上了,好像曲子本身天生就是押韵的一样。⑥若按照偶句押韵的规律,这种出口成韵的情形几乎不可想象。

第一句限韵的说法需要特别说明,由于白曲通常以对唱的形式演述,由男女两位歌手进行轮唱交流,出于即时创编的目的,也由于白曲讲究一韵到底,歌手常常将对方演述的最后一句作为自己第一句的一部分,以此达到轻松就能与对方的韵脚相同的目的。比如,如果男歌手的最后一句是“dezaf ngel yvnxtix pia”(就等阿妹来),那么女歌手的第一句“Qiainl zop dezaf ngel yvnxtix pia”(听说就等阿妹来)就利用传统的创编技巧“qiainl zop”(听说)+对方最后一个五音节的句子,轻松达到了押韵的目的。原来概括的第一句限韵,其实是出于交流的目的和白曲本身讲究押韵的特点,与对方歌手保持了一样的韵脚而已。

三、“山花体”形成的历史过程

在旧的学术范式中,白曲形式特征的抽取,是在书面文学与口头文学的比较视野中生成的,并且被认为与书面诗歌的形式特征相同,而非从口头文类自身出发总结诗学规律。其中,我们看不到从口头诗歌本身识别诗学结构的活动。也就是说,活态口头传统与学理抽绎之间一直存在着一条鸿沟。正是这种分离,使得我们无法看清“七七七五”的诗学结构与活形态演述之间的关系。在白曲的誊录中我们还发现一个饶有兴味的现象,虽然白曲的“字”不能等于汉语的字,但是将重复的部分排除的话,具有实意的白语在音节数上又符合“七七七五”的结构。这也提示我们,对“山花体”的民族志诗学呈现,并非证明了“口头性”与“书面性”的截然二分。二者之间的复杂关系,需要我们对“山花体”形成的历史进程进行考察,由此才能实现更加切近口头诗歌本身的学理性总结。

“山花体”和白族民歌在学术上产生联系,可回溯至徐嘉瑞。他在研究《山花碑》和当代民歌之后认为:“山花体之白文诗,其历史甚远,导源于唐代,下迄明代尚流行于士大夫之间,如杨辅山花诗及杨寿碑等是也”。之后,赵橹进一步总结其观点:“《五代会要》中所记之转韵诗一章,诗三韵,共十联,有类击筑词。现在保存的石刻山花碑,诗体是七、七、七、五,共三韵,二十联。它的结构和风格和五代会要所记的相同”。[16]P343但是,赵橹也对徐嘉瑞的观点提出了疑问,认为《五代会要》里的相关记录并没有明确记载其体式,不能断言白族“山花体”民歌就是源于五代的“转韵诗一章”。赵氏认为白族的“山花体”民歌,并不“导源于唐代”,而是远源于洱海区域古老的民谣,长期以来受到外来文化的渗透和影响,逐渐形成的一种民歌体式。换言之,乃是白族先民的传统歌舞为主导,主动、积极吸取外来文化而发展、形成的一种多元文化的民歌体式。[17]P28白族古老的“打歌”是“山花体”民歌的前身。山野里男女对唱的“打歌”进一步发展,就演变成了流行与大理、剑川地区的“花柳曲”。其唱词句式已多采用“山花”体式,但也仍有以“打歌”的两句问答体对唱者,表明了“打歌”与“山花体”中间的过渡形式。后来,随着大理与外来文化的不断接触,白族文化成为多元文化的融合体,“山花体”的形成就是吸收、借鉴外来文化的结果。

我国唐及五代之际,新兴的韵文体式的长短句,称之为“曲子词”、“曲子”或“词”。《五代会要》所载之“转韵诗一章”,“有类击筑词”者,当指该诗仿当时中原兴起的长短句体式而制的“词”。《碧鸡漫志》中的记载:“盖隋以来,今之所谓‘曲子,者渐兴,至唐而稍盛。今则繁声淫奏,殆不可数。古歌变为古乐府,古乐府变为今‘曲子’,其本一也,”这就是说古歌之变为古乐府,再演变为今“曲子”的“词”,都是人乐的“繁声淫奏”,演变成长短句的民歌体式,以别于逐渐脱离音声的唐代近体诗的。所以,新兴的“词”之被视为“有类击筑词”,正是从古歌、古乐府、曲子词背后的本源,即长短句的民歌体式发展而来。[18]P29

唐代产生“词”的原因,主要在于西北民族音乐的融入及专业乐工歌伎的发达。而“唐人乐府元用律绝等诗(近体诗),杂和声歌之,并和声作实字,长短其句以就拍曲者为填词。”长短句的体式,最初就是要配合音乐,“以就拍曲”的。这里指出了“长短句”的“词”这个文类,从产生之初就与音乐有着密切的关系。唐朝是一个开放的王朝,而南诏与唐朝的经济文化交流也很密切,并在文化上深受唐王朝的影响。南诏与唐朝在文化上的交流最早始于唐开元间,唐玄宗赏赐南诏王蒙归义“胡部及龟兹音声各两部”,这可视作唐朝将西北民族乐舞传播到白族民间的行为。另外,韦皋向唐朝所献《南诏奉圣乐》,应是依据南诏“夷中歌曲”略事加工而成的,受到唐德宗的赏识,“以授太常工人”,这又是南诏地方的民谣但“夷中歌曲”为中原乐舞吸收的例子。《菩萨蛮》也是一个例子。晚唐以来的《菩萨蛮》句式分上、下两阙,上阙为七、七、五、五;下阙如五言绝句。因此,大概“山花体”的民歌形式与中原《菩萨蛮》、《南诏奉圣乐》的长短句形式应该是相互影响的关系。[19]P30

佛教对于“山花体”的形成也有一定作用。“山花体”句式是佛教在白族地区流布、讲经说法,以及我国自唐以来“俗讲”而形成变文、宝卷、弹词、鼓词等等唱词影响的结果,也是自南诏、大理国以后,汉文化的不断在白族地区流入和逐渐普遍化的结果。当然,“山花体”也是白族文化在吸收外来元素同时,对其加以融合、发展而形成的独特形式。所以,“山花体”的具体来源仍与我国音节的“汉字单奇”体系有关,主要继承了赞呗的“七声升降之响”特点。而且在一联两段之间,下一段句式,全与上段重复,即赞呗中“长偈”上章多与下章叠用,“盖以极其反复歌咏之致”。尤其在“白曲”中,就其唱词意义看,多是“极其反复歌咏致”的。因此,“山花体”的句式在结构上与佛教赞呗也有一定的承继关系。[20]P186-190

上面指出了“山花体”结构的形成与白族打歌、音乐、赞呗之间的关系。可以看到,该结构的形成与白族文化对于外来文化的吸收有密切联系。虽然白语和汉语在口语上有很大的差异,但是白族文化长期以来接受汉文化影响,以汉字记白音的“白文”草创于唐,盛行于元蒙,明初已达到顶峰。这和白族接受汉文化之普遍程度是有关系的。南诏时期,汉文化只对统治集团以及上层知识份子有深入影响,虽然其汉文化水平较高,也未能遍及民间。大理国时期接受汉文化的范围仍然有所局限。元蒙以后,禅宗雄辩大师始以“荧人之言为书”来讲经说法。随着佛教普遍为白族民间所奉,白文在民间“解者益众”,加之由讲经而带来的中原的“俗文学”,汉文化就进一步得以普及。这对于白族“山花体”之形成、发展是重要的社会背景。因此可以说,“山花体”之定字的规律,虽然与“汉字单奇”的体系有关,但是“七字”、“五字”、“三字”并非代表字数,在口头文类的“白曲”中应该是口头语言的“音节”。“七七七五”的结构历史久远,当为白曲之内在的结构,只不过这种原来属于字数的限定,在白族文化对外来文化融合、发展的过程中,已经脱去了原来汉语语法的约束,形成了具有白族特色的口头句式系统。

余论

在实际的情景中,白曲演述的主要形式是男女之间一对一的轮唱,如果演述的语境没有禁忌,内容以情歌为主。一般的情况是,以男子弹三弦为伴奏,一方先唱一首白曲作为开头,另一方则根据前者的内容即兴创编以做回答,如此循环往复,直至交流停止。白曲在结构上是传统的,有固定的开头和结尾。过去文学研究中将开头的第一句定义为白曲的韵头,以汉语诗歌的词牌名作为类比加以理解,如“花上花”、“忽利恩”等。[21]P138这些韵头有的有意义有的没意义,在实际的演述中起到限定韵脚的作用,但绝非有学者认为的与比兴有关;而是情歌中特定的表达形式,具有程式的意义,与情歌的主题相互呼应,在具体的交流情景中多起到协助歌手创作的作用,并无“托物起兴”的功能。

正是基于白曲的交流特性,每一首白曲都应当被视作一个言语行为。既往学者从文学研究的角度,将交流事件中的某个言语行为即一首白曲选取出来,以韵头或者第一句作为标题,将其看作一个单独的“作品”。这种做法其实忽视了白曲是一个言语事件中的言语行为,无法对其加以命名,正如无法为日常交流的一句话命名一样。如果我们要割裂言语行为之间的联系,将其孤立起来欣赏的话,其实是以书面文学的标准对口头文学的误读。这也说明了白曲作为一个文类,不是孤立的言语事件,而是民间交流的结果。在歌手完成一首白曲的演述后,歌手会以“哼啊嘿”作为结束的标志,这也是结束的程式。在每个歌手完成一首白曲的演述之前,对手不会打断他的演唱,这说明每一首白曲都是一个结构完整的言语行为。

至此,本文通过民族志诗学的再现(结构的),反思了白曲中的诗行观念的独特性。白曲的诗行与书面概念截然相异,是一种动态的、完整的口头表述单元,不能按照固有的书面文学格式进行机械切分。在“山花体”和民族志诗学誊写的比较中,似乎白曲的一个口头诗行等同于两个书面诗行。但是,从口头诗学的立场来看,这种拆分却是“错得不能再错了”。弗里(John Foley)在南斯拉夫“词”的研究中说,“这种特殊语言的结构逻辑(整体单元)看起来平淡无奇,但我们若将其细分,含义就会改变(例如,bird一词远大于单个语音的总合,若是删除了其中任何一个字母,其原始意义便不复存在)”。[22]P15白曲中的诗行也与此相类。歌手从来不会将一个口头诗行从中断开,分成两个部分使用。在现场对唱中,青年歌手若是一时词穷,无法创编出足够的诗行,会略过一两个诗行。这里的诗行就是一个完整的表述单元,并非两个书面诗行的简单相加。通过与歌手的访谈也能证实,白曲缩减为两句、四句、六句都能唱(以“山花体”为参照),但是减到一、三、五、七句就无法唱了。这说明,一个口头的诗行无法进一步拆解。所以,我们在看待歌手的口头创作时,当致力于发现诗行的本土观念,在实际的演述情境中聆听白曲的句法、旋律和意义,方能进一步理解这种富有白族表达文化特征的口头交流机制。

过去的研究是站在研究书面文学的角度,从外部的眼光来“看”白曲;我们提倡的是从民间的观点出发,以内部的眼光来“听”白曲。[23]P59“山花体”结构在实际的口头演述中所表现出的特点,也折射在出其形成之初、长短句的体式与音乐之间的关系。唐代“杂和声歌之,并和声作实字,长短其句以就拍曲者为填词”也是当代白族口头歌手所面对的情形,他们要将自己的思维,合适地放在曲子的结构中。从上面的梳理我们可以看出,白曲的诗行作为与书面的诗行有所差异的诗学概念,在发展的过程受到了书面文学的影响,也在口头的实际演述中体现了书面性与口头性相交融的特点:“七七七五”的结构,虽然已经脱离“字数”的限制,但是从“节奏”、“音节”的层面,仍然统辖着白曲的口头诗学结构和特性。综上,我们在口头诗歌的研究中,应当将书面性和口头性作为思考问题的两个基本维度,二者缺一不可。与此同时,我们又不能将二者的绝对二分作为思考的起点,口头传统研究的出发点应该是口头性与书面性之间复杂的互动过程以及二者交互参照的多元化学术视野。

注释:

①文史学家所称的“山花体”,就是白族诗歌的一种艺术形式,古白文称之为“山花”。其结构特征是句式为“七七七五”或“三七七五”,分为上下两段,为定字、定名、定声的长短句之体。参见段伶.白族曲词格律通论[M].昆明:云南民族出版社,1998。

②杨黼的白语诗碑《词记山花·咏苍洱境》是现今唯一留下的 以“方言著竹枝词”的作品,也是保存完好的明代“白语碑”,距今五百余年,其对研究白族的历史、语言、文学、哲学都有重要的研究价值。

③演唱者:李根繁,记录者:朱刚,翻译者:李福元、朱刚,地点:石龙村,时间:2006年8月20日。

④誊写中的圆括号表示衬词,尖括号表示重复。

⑤三弦伴奏中,四个间奏和开头结尾是固定的部分,剩余部分由歌手随意发挥。三弦的作用是为了弥补白曲在实际演唱中句与句之间的空白,所以当歌声起来的时候,三弦只要随意弹奏节奏配合即可,甚至可以不弹,以达到吸引听众、突出唱词的效果。特别的,在第4、5句之间的伴奏还有特殊的意义,其比别的间奏要显得急促很多,据歌手李根繁的说法,这是为了催促歌手赶快把最后一句唱出来。

⑥受访者:张永香,访问者:朱刚,协力人:赵春旺,地点:石宝山,时间:2006年1月12日。

[1]伍国栋.白族音乐志[M].北京:文化艺术出版社,1992.

[2][13]段伶.白族曲词格律通论[M].昆明:云南民族出版社,1998.

[3]Trudier Harris. Genre. The Journal of American Folklore[J],1995,(430).

[4][14][15][23]朱刚.白曲演述传统初探:以剑川县石龙村的“白库”为例[D].北京:中国社科院研究生院,2007.

[5]朱刚.口头传统视域中白族民歌的田野研究——以剑川县石龙村的白曲界定及民俗阐释为例[J].民族艺术,2013,(2).

[6]张福三,傅光宇.白族文学史(修订版)[M].昆明:云南人民出版社,1983.

[7][21]李缵绪.白族文学史略[M].北京:中国民间文艺出版社,1984.

[8]伍国栋.白族音乐志[M].北京:文化艺术出版社,1992.

[9]白族简史编写组.白族简史[M].昆明:云南人民出版社,1988.

[10][11][12][20]云南省少数民族古籍整理出版规划办公室编. 白文《山花碑》译释[M]. 昆明:云南民族出版社,1988.

[15]朱刚.以语言为中心的民俗学范式:戴尔·海默斯的交流民族志概说[J].民间文化论坛, 2014,(6).

[16]徐嘉瑞.大理古代文化史[M].昆明:云南人民出版社,2005.

[17][18][19]赵橹.白族“山花体”的渊源及其发展[J].民族文学研究,1993,(2).

[22]John Miles Foley. How to Read an Oral Poem [M]. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2002.

TraditionofSingingandNotionsofPoeticVersesintheBaiPeople’sSongs:EthnographicPoeticsReflectionsontheBaiPeople’sShanhuaGenreFolkSongs

ZHU Gang

The existing research on the Bai people’s songs is mostly conducted in terms of literary or text modes, making a description and summary of the literary functions and fundamental features of the Bai people’s folk songs. This is indeed not enough for a revelation of the reality of the art concerned. We introduce the ethnographic poetics model to study the Bai people’s songs in order to change from appreciation by eyes to that by ears. Oral and written forms are not opposite; instead, they are complementary and interactive with each other theoretically and practically.

Bai people’s songs; Shanhua genre; ethnographic poetics; oral tradition; poetic verse

I207

A

1003-6644(2015)06-0195-08

2015-10-05

朱刚,男,白族,云南大理人,文学博士,中国社会科学院民族文学研究所副研究员。

责任编辑:杨兰