船舶异常行为的界定与仿真分析

王莹

x摘 要:参考了内河桥区船舶的通航规范,针对现下的船舶在内河桥区航道所有可能产生的异常航迹,提出了以视频检测为基础的内河桥区船舶异常行为模型,与此同时,为了判断船舶航行行为的异常与否,首先制定了指标信息,主要包括船舶航速、船舶领域、船队大小、运动方向、风力、能见度、浪高和人为因素。此种方法的优点是处理速度快、实现简单,还能够准确快速地判断是否属于异常航迹。

关键词:船舶 异常模型 判定准则 仿真分析

中图分类号:U692 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)08(a)-0142-02

1 船舶异常行为准则

船桥相撞事故在我国总是频繁的发生。据不完全统计,从1968—1995年南京长江大桥共发生重大撞桥事故25起;建桥至今武汉长江大桥已发生撞桥事故81起;更有甚者在2007年6月中旬,九江大桥坍塌也是因被船只撞击导致的。根据资料来看,在汛期顺流航行时发生船桥相撞事故的比例为65%;在航道弯曲度大的桥区河道中和水流方向与桥轴法线方向之间的夹角处发生事故的比例有60%;人为过失因素有关的事故率有70%。

自然和人为因素都会影响内河桥区船舶的安全航行。现以上海黄浦江段奉浦大桥水域为例进行讨论,结合《上海黄浦江通航安全管理规定》(以下简称《规定》)[1],遵循分道通航、大船小船分流、各自靠右航行的原则,假定影响船舶安全航行的因素并可定为评判准则的主要有船队大小、运动方向、能见度、船舶航速、风力、浪高、船舶领域和人为因素这八个方面。

1.1 船舶航速

影响船舶安全航行的重要因素是航速,在天气不好的时候,如雾天、可视距离短、能见度低的情况下,引发船舶事故的罪魁祸首主要更是航速。小于等于8节约4 m/s的船速是船舶正常航行时的船速,在桥区河道上小于等于5,节约2.6 m/s的速度是安全航速,这是由于船只进入桥区河道前需要提前减速,同时船只在桥区河道上不得无故任意停船,主要是为了对其他船舶的正常通行不产生影响,所以,根据上述内容船只的航行速度的安全行驶范围为0 1.2 能见度 根据资料表明,70%的碰撞事故发生是能见度不良导致的,不良的能见度在《航道与引航》中被界定在50~2000 m之间的能见距离。在《规定》中,黄浦江水域的能见度不足100 m的情况下,严禁所有船只的通行;不足500 m的,严禁大型船只通行;不足1000 m的,船只应当缓速慢行通过。所以,禁止船舶过桥的安全视距是在100~500 m之间时。 1.3 运动方向 为减少甚至避免船相撞和船撞桥等事故的发生,船舶要遵循各自靠右航行、分道通航、大船小船分流的原则。按照《长江江苏段船舶定线制规定》第十九条所说的:横越的船舶要在不妨碍其他船只行驶时,尽可能与通航分道成直角就近进行,同时需要注意周围环境和航道情况。同时,《规定》中也对船只可掉头的区域和横穿航道的行为等有着明确的说明。 1.4 船队大小 为了达到省时省力的目的,多有拖带船队和顶推船队在内河水路中行驶,这种情况下船队的装货高度、总长度及宽度都会对桥梁和其他甚至自身船只的行驶造成一定程度的影响。因此,参考后在这里设定,船只载货后总长应小于等于165 m,宽度小于等于32 m,高度需小于等于29.5 m,对船只的长宽高数据进行实时监控可以根据检测阶段测量出的船只尺寸进行。 1.5 船舶领域 船舶领域的概念在1963年被著名学者藤井弭平提出,其开创了日本的海上交通工程学。从几何学的概念上来说船舶碰撞就是指会遇船舶的距离为零。假如船只与船只之间总是保持一定的安全距离,那么则可以确保船只安全有效的航行并防止碰撞事故的发生。这一安全距离即船舶领域半径[2],在避碰规则中我们可以理解为“宽”的概念。船舶的航道宽度、动态及静态特性、风流等因素对船舶领域有着重大的影响。根据经验,在内河桥区河道上,船只的基本领域长度可以定为3 m,综合考虑船速、风、流等因素后,船舶领域长度可以增加到4 m。 1.6 风力 船舶交通安全和效率会在大风和台风天气中收到很大的影响,比如造成航行船只发生偏航的大风,偏航会产生巨大的危害,特别是在航道受限水域。船舶产生摇摆是由大风引起的水面波浪造成的,大风还能使船员对船只的操纵能力受到一定程度的限制,还影响船员观察周围环境情况。我们知道4~5级的风浪在长江下游就会对船队的行驶造成一定的阻碍影响,而当大风浪达到5~6级以上时就会对船队的行驶起到很大的威胁作用。根据浦福式风级表我们可以知道,5级大风的风速V5大约为8~10.7 m/s。故此,在这里我们规定V风<9m/s为风力的安全范围。 1.7 浪高 浪头越来越大主要是由风力越来越强引起的,如果是在海面上,2 m的中浪仅需由5级的清风就能引起,转而到内河航道中,与浪高有复杂而紧密关联的主要有河道的宽度、风浪的相对速度以及河岸对河道的遮蔽等一系列条件;另一方面,由于快速客轮高速行驶而引起的浪,往往会使得周围船只发生横向漂移,这是因为快速客轮对途径船只有着侧向推力。所以我们可以知道,不可忽视的因素之一就是浪的大小。 1.8 人为因素 导致船舶事故发生的很大一部分原因是由人为因素或者操作不当引起的,因为人为因素是无法避免和无法估计的,所以在本文中不做赘述。 2 船舶异常的模型 通过船只行驶的影响原因和内河桥区水路船只的通航规范,船只正常航行的运动状态信息(如航迹宽度、速度、运动方向以及风力等)范围可以被制定出,船只航行的异常与否主要是由船只的各项运动信息是否满足上一节中规定的范围来判断。使用这种方法能够准确快速地判断船舶的异常行为,而且它实现简单,处理速度也够快。

2.1 船舶航迹的异常

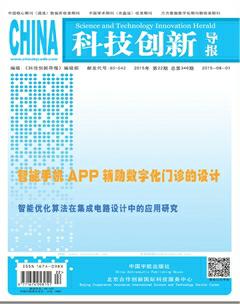

为了获取船只的航行轨迹,需要在检测到了运动船舶之后展开跟踪处理,以便得到在每帧视频图像序列中目标的定位点,进一步可以描绘出船只的行驶痕迹。运用的跟踪算法是以Camshift为基础的多特征自适应融合算法,解决一系列由于复杂背景的干扰以及天气、光照等的变化和内河船只的遮挡、重叠等造成的问题,如图1所示,选用纹理特征信息、颜色以及形状同时作用于通过目标检测获得的目标,并进行建模工作,而对船只跟踪方面,采用的更新系数是基于多特征信息的融合系数。

通过船只跟踪得到的船舶航迹若符合安全准则,在河面通航区域内,则为正常船舶航迹,不存在船撞桥的事故;反之,若航迹超出了通航区域进入危险或警告区域,则为异常航迹,有可能会发生船撞桥的事故,需要发出警报。

2.2 船舶速度的异常

实际中的船舶速度为:

(1)

实际中的船舶位置与视频图像中的船舶位置存在以下关系:

(2)

由式(1)和(2)可以得到船舶的实际速度为:(VX,VY),则在实际中船舶的真实速度V船为:。

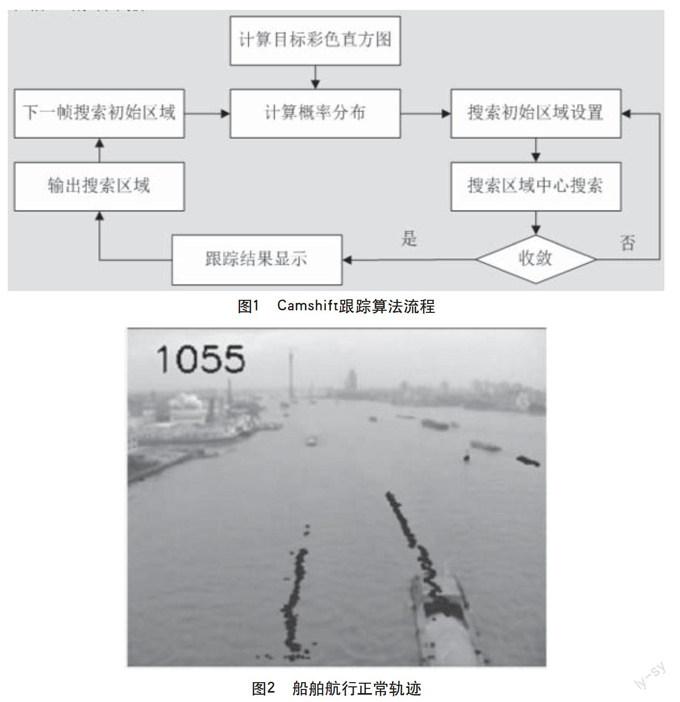

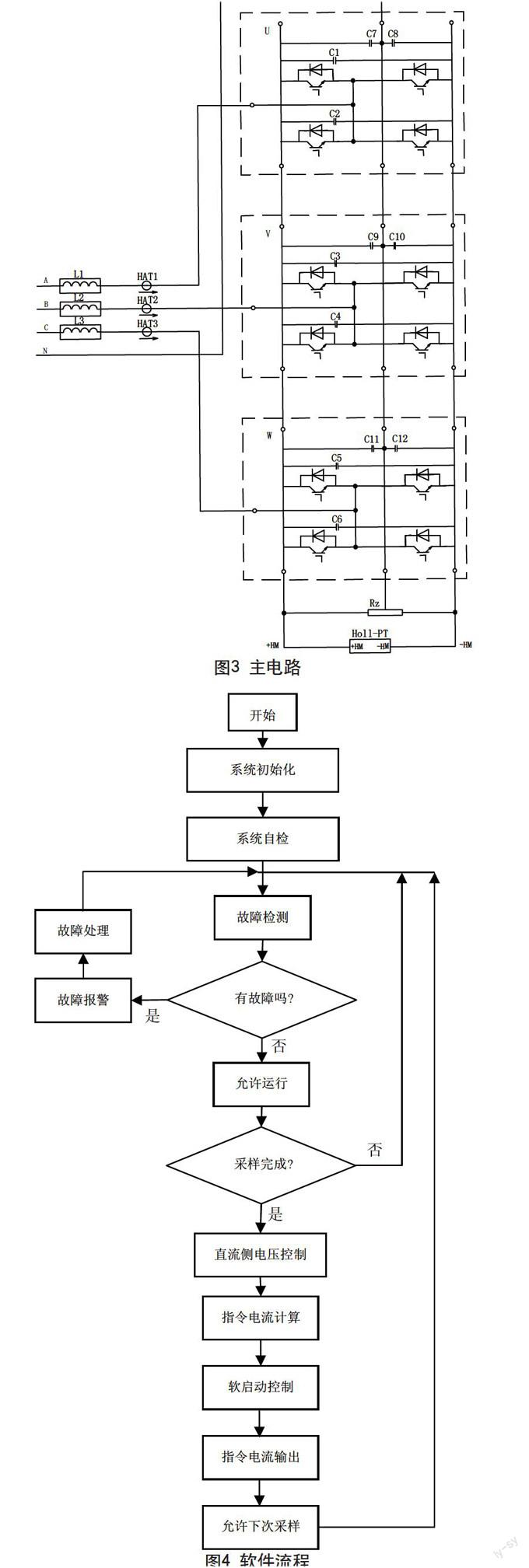

通过与之前得到的安全船舶航行速度范围0 2.3 船舶异常行为的仿真分析 就运动轨迹方面,为了验证上述方法,通过实际视频数据展开,如图2所示,视频为上海A4奉浦大桥,于2008年11月12日拍摄,阴天,温度为16℃,风力3~4级,视频总帧数为1086,帧大小为352×288像素,图中目标检测数量显示为3。 如图2所示,为左侧下行航道中两船舶正常航行时的运动轨迹,通过获取航迹的方法获得船舶航迹后对航迹进行分析,船沿运动方向运行时有微小偏移量,但此偏移量在正常范围内,故判定此航迹为正常航迹,船舶在规定航道内正常行驶。 如图3所示,视频为上海闵浦大桥,于2012年3月21日拍摄,晴天,温度12℃,风力为4级,能见度大于10 km,帧大小为320×240像素,图中目标检测数量显示为4。如图所示,video窗口(左上)显示原始视频并标有被检测船只的行驶轨迹、background窗口(右上)为视频的背景、foreground窗口(左下)为视频前景即被检测船只、R窗口(右下)为检测区域划分及实时检测到的船只,视频中河道右侧为上行航道左侧为下行航道,图中在检测区域内并显示其航迹的共有A、B、C、D四条船只,其中在上行航道范围内有三条船舶的运行轨迹,按照航道的分布以及船舶的运动方向可以推测出,A船的正常运动轨迹因以黑色运动轨迹线X为中心,允许产生一定量的小偏移,但在图中可以看出,A船的实际运动轨迹如灰色运动轨迹线所示,船头方向已发生大量偏移,明显偏离原定轨迹,故此产生船只横穿航道的警告,同时,B、C、D船均为正常行驶,没有触发警报,如图4所示。后由事实证明,A船的确横穿航道,A船的航迹属于异常航迹。本实验为单触发实例,在多目标异常的情况下,警报触发可能为多触发。 3 结语 该文在桥区内河水路交通建立异常船只航迹模型,以运用视频检测手段为基础,通过分析船舶航速、运动方向、船舶领域、能见度、船队大小、浪高、风力和人为因素这八个指标信息,然后对比于所制定的行为评判准则并进行分析,可以知道船只的行驶是否异常,在有异常发生的时候为了避免船桥相撞事故的发生还能实时给出预警信号。对于被认定为有发生事故可能性或者有异常的船舶来讲,该方法对船只的监控和警告行为是及时有效的,此外,因长时间工作,监控人员造成的疏忽能被更多的避免掉,全天候的视频监控问题也能被更好的实行,船船相撞事故以及船桥相撞的发生从而还能行之有效的被避免。经实验及性能分析,该模型具的高准确性被及时验证了,得到船只异常行为轨迹后还可以启动主动告警决策。 参考文献 [1]交通部.上海黄浦江通航安全管理规定[EB/OL].http://www.shmsa.gov.cn/.