《风筝》课堂实录

☉江苏省苏州市苏州工业园区第五中学孙艳(特级教师)

《风筝》课堂实录

☉江苏省苏州市苏州工业园区第五中学孙艳(特级教师)

师:今天我们穿越到90年前,走进鲁迅回忆故乡春二月放风筝的情景中。首先,我想听一听同学们是怎样朗读这一段文字的。

生:集体读文章第二小节。(平淡而无感觉)

师:我想问一下同学们,读了这一段以后,你们读到了怎样的一幅画面呢?

生:我觉得是一种祥和温馨的画面。

师:很好。你通过哪些字眼读出来的呢?

生:比如“沙沙的风轮声”“仰头便能看见一个淡墨色的蟹风筝或嫩蓝色的蜈蚣风筝”,还有“寂寞的瓦片风筝”。

师:我们再重复一下,写到了蟹风筝、蜈蚣风筝、瓦片风筝。你刚才告诉我的时候,说是一种祥和的温暖的感觉,这些祥和的温暖的感觉其实就渗透在这些画面的色彩当中。但是我们刚刚在朗读的时候还没有把这些色彩完全读出来。我们来看一下,这些色彩其实在你们学过的《从百草园到三味书屋》中就曾经见过。

(积累比较:投影)

师:能背出来吗?我们要学会积累,背一背吧。

生:诵读以上语段。(教师指导“积累比较”)

师:很好。这种色彩都是暖色的,你们到九年级还会在《故乡》里读到,还会在《雪》中读到。我们一起来积累一下,一起来读一读。碧绿的、黄的、紫色的,这些色彩都是带有温暖的色彩,但是我们同学刚才在朗读的时候还没有极尽所能地把这些带有温暖的色彩读出来。我们把这种带有色彩的感觉释放出来。

投影:

师:“淡墨色”不能恶狠狠地读,要把这种温暖、温情的感觉渗透在这种色彩当中。

生:淡墨色。

师:很好。还有吗?

生:嫩蓝色。

师:很好。还有,杨柳是绿色的,山桃是红色的,这样一抹温暖的色彩渗透在这样的画面中。刚才同学还说到听到了“沙沙的风轮声”,这个声音是显性的,我们同样能够从画面当中读出来,但是有些声音呢是隐含在文字中的,同学们能找出来吗?你觉得哪些文字中含有声音呢?

生:打成一片春日的温和。

师:很好。如果我换成“融成一片春日的温和”似乎就没有背后的什么声音了呢?

生:我觉得这里还蕴含了孩子们愉快玩耍的声音。

师:对了。愉快玩耍和春日竞逐,欢笑、热闹、放风筝的声音。所以我们再来读文章的时候,我们要读出画面中的色彩、声音和画面所带给我们的感情。我们再来读一遍。“故乡的风筝时节”,开始——

生:(读得很动情)

师:“打成一片春日的温和”这样一幅色彩斑斓的画面,充满热闹情趣的画面,总是跟鲁迅的故乡、青春,还有他不可复返的美好年华联系起来。这样的色彩总是让我们觉得那是一种直抵内心的暖色。刚才同学们在读的时候还读到了他字面上“寂寞”“憔悴可怜模样”这些情怀。但作者的情思会随着画面发生变化,我们来看下面一段。

“我现在在哪里呢?四面都还是严冬的肃杀,而久经诀别的故乡的久经逝去的春天,却就在这天空中荡漾了。”

“我现在在哪里呢?”我想请同学来读一读,来体会一下这又是一种什么情感呢?

生:(读)

师:你又读出了一种什么情感变化呢?

生:我觉得这里可能就转入了作者对他小时候的一些带着悲伤的事情的思念。

师:不能笼统地说。我们读书一定要像鲁迅说的“要一页一页的读出它的趣味,一字一字读出它的意味”。我们回到文字中去,我们来看一下:那温暖的、五彩斑斓的、让人无限缅怀的故乡,于我而言“久经诀别”。“诀别”与“离别”一样吗?“诀别”是永远不再相见,它比“离别”更沉痛。那“久经逝去”的美好的青春,那闪光的不可复返的年华,于我而言“久经——逝去”。内心如何?

生:非常悲伤。

师:非常悲伤。刚才同学在读这个字眼时,我觉得还要读出一种情绪来。“却就在这天空中荡——漾——了”。这是一种什么情怀?荡漾的是悲伤、沉痛,还有呢?

生:心寒。

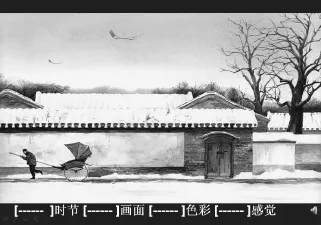

师:这种怅惘、落寞、悲伤一下子弥散开来。那么我们就要来看一下,原来温情脉脉的春天让作者有了对故乡最温暖的情怀。可是感情陡转直下,现实为什么让他如此悲凉呢?请大家读一下这一段画面,然后告诉我,你又体会到了什么呢?放开声音来读。

师:你们告诉我,现实的风筝又带给你们怎样的感觉?

生:给我带来一种悲伤凄凉的感觉。

师:我们不能笼统地来说。我们要学会与文字贴近了来体会,这种悲伤凄凉你觉得体现在哪里?

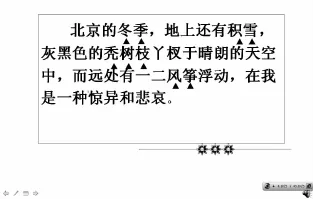

生:灰黑色的秃树枝丫杈。

师:灰黑色。如果前面是暖色,那这里就是冷色。还有吗?

生:还有“积雪”。

师:冬季已经给人寒冷之感,厚厚的积雪又增添了这种寒冷。

生:还有最后一句“惊异和悲哀”。

师:你觉得这个“惊异和悲哀”对你来说分量很足。还有一些字眼你没有注意到,我来提一提:“一二风筝”“丫杈”,为什么说“丫杈”不是“伸展”于天空中,给你什么样的感觉?

生:树枝上没有一片树叶。

师:树枝上没有一片树叶,没有任何生机。那为什么不说“飘动”而说“浮动”呢?“飘动”至少给人一种轻盈之感,“浮动”呢?

生:一种沉重之感。

师:那你总结一下,这幅画面让你读到了什么?

生:这个画面让我读到了没有任何的生机,有一种沉重的感觉:悲凉、寒冷。

师:非常好。我不知道同学们所想到的画面是不是这样一幅画面呢?我们可以带着这种感觉体味一下这个画面,自己再把这个画面读一读,能够把这种感情带进去好吗?

(投影)

师:酝酿好了吗?我们来读一下。

生:(读这一段,把这种悲哀之感通过朗读演绎出来)

师:很好。同学们不仅读出了色彩,读出了声音,读出了画面,而且还读出了作者内心情感的变化,这就是文章的情脉。刚才同学还关注到了“惊异”和“悲哀”这两个词,确实是非常值得关注的,作者所说的“惊异”何在?“悲哀”何在?

生:我觉得“惊异”是因为作者故乡的风筝时节春二月,在北京的冬季就开始放风筝了。

师:冬季居然有风筝,但不是满天风筝。刚才那个同学已经注意到了,这个我们下面再谈。你还注意到了什么?

生:他可能是看到了风筝想起了往事,他小时候对弟弟的“精神虐杀”的部分。

师:你太厉害了,你不仅读出了他每个字的趣味,还通过这个字来纵观全文,这是一种很好的读书方法。你一定是通过全文来看他所说的“惊异和悲哀”。在我们学习全文以后,我希望能给大家更多的收获。那你就带我们走入往事,来看一看作者所说的“惊异”何在?“悲哀”何在?我们来看一下第三和第四小节。

(播放第三、四小节的音频)

师:大家再读一读,用不同颜色的笔把关于哥哥和弟弟的文字分割圈点出来,然后结合文字说一说你对弟弟和哥哥的认识。注意读出每一个字的趣味和意味。

(学生听读后大声朗读)

师:对于“兄弟”的描写,你把最有感触的地方挑出来跟大家交流分享一下。

生:弟弟的神态是“张着小嘴”“呆看天空出神”“有时至于小半日”“惊呼”“高兴地跳跃”。

师:你挑出的这些字眼都很有价值,“小半日”“惊呼”“跳跃”,都能表现出什么?

生:对风筝的喜爱。

师:喜爱的程度如何?

生:很“痴迷”,弟弟非常天真活泼。

师:这样的动作你现在还有吗?

生:没有了。

师:那你什么时候有过?

生:童年的时候。

师:还有吗?你刚刚还说了一些动作,这些动作表现了什么?

生:这些动作表现了弟弟做风筝时的心灵手巧和聪明。

师:从哪些方面表现出了弟弟的心灵手巧和聪明?再具体一点。

生:比如说“他在后院拾枯竹”“他向着大方凳坐在小凳上”“大方凳旁靠着一个蝴蝶风筝的竹骨,还没有糊上纸,凳上是一对做眼睛用的小风轮,正用红纸条装饰着,快要完工了。”

师:我们一样一样来。你关注到这些词语非常好。“蝴蝶风筝的竹骨”“一对做眼睛用的小风轮”并且还要糊上纸,你看到了弟弟什么特点?

生:非常有耐心,专注于他的爱好,对风筝的喜爱和他的心灵手巧。

师:而且跟人家不一样,做的也不一样,还特别有创造力。你刚才还说到了,他在做风筝的时候要到少有人去的地方,而且在尘封的什物堆中做风筝,还可以看到弟弟怎样?

生:还可以看到弟弟对哥哥畏惧。

师:从“惊惶地站起来”就可以看到畏惧,他本能地认为自己这样做是错的,从你的角度觉得呢?

生:我觉得他未必是错的。

师:但是哥哥有没有认为他是错的?

生:他没有觉得。

师:他是怎样表现的?

生:“我在破获秘密的满足中,又很愤怒他的瞒了我的眼睛”“我即刻伸手折断了一只蝴蝶的翅骨,又将风轮掷在地下,踏扁了”“于是傲然走出,留他绝望地站在小屋里”。

师:你说得非常全面,把很多同学想说的都说了,挺不错的。而且呢,你也谈到了兄长,我们把发言的机会留点给其他同学,谁愿意再来谈一谈兄长呢?

生:我从“我即刻伸手折断了一只蝴蝶的翅骨,又将风轮掷在地下,踏扁了”看出了兄长的粗暴。

师:看出了兄长的粗暴,你能读一下吗?

生:“我即刻伸手折断了一只蝴蝶的翅骨,又将风轮掷在地下,踏扁了。”

师:你们觉得粗暴吗?不够粗暴?那我们来体会一下这个粗暴何在?(投影)

师:我们请男同学来读一读这段话,把你们认为的粗暴释放出来,而我们女同学回答一下他这样的一个粗暴的举动背后毁掉的是什么?我们男同学尽你们的所能开始——

生:(男生读)

师:女同学告诉我:哥哥毁掉的不只是风筝,他毁掉了“我”的什么?

生:毁掉了“我”美好的童年。

生:毁掉了“我”的天真。

生:毁掉了“我”色彩斑斓的梦。

生:毁掉了“我”的梦想。

生:他无情地毁掉了“我”童年的愿望。

生:毁掉了“我”童年的玩趣和兴趣。

生:毁掉了“我”快乐的希望。

师:一切的一切,把童年中最美好的、人性中最真挚的、最纯真的东西都毁掉了。你再读它,应该是一种怎样的粗暴?带给弟弟的又是怎样的一种心情?仅仅是伤心吗?还是绝望至极?我们再试一下,“我即刻——”

生:(读)

师:尤其在后两个字上,我们要把这种毁灭性的程度读出来。“踏——扁了。”所以在这里他毁掉了弟弟儿童天性中一切美好的东西,它不仅是失落,更多的是绝望。因为这种绝望,是对弟弟那份“苦心孤诣”的摧毁,苦心孤诣是什么意思?就是专心致志费尽心思去做一件事情。兄长摧毁了他苦心孤诣所经营的童年中最五彩斑斓的梦,所以许多年后作者醒悟,他这个举动是什么?

生:精神虐杀。

师:什么叫精神虐杀?就是把人的精神摧残到死。可能同学不太明白,这种精神虐杀的意义何在?我们来看这一段,“然而我的惩罚终于轮到了”。请大家读一下,开始——

生:然而我的惩罚终于轮到了,在我们离别的很久之后,我已经是中年,我不幸看到了一本外国的讲述儿童的书,才知道游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使。

师:“游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使”,作者想说什么,你能理解吗?不太理解的话我们来看一下,你们在课文当中会学到,丰子恺的《给我的孩子们》。初一的时候学过冰心的《繁星·春水》。这些受过民主思想启蒙的作家,都在呼唤童心的可贵,丰子恺说,要痴心挽留孩子的童心。而冰心在《繁星·春水》中说童年是梦中的真,是真中的梦,人性当中最可贵的天性,最需要纯洁的儿童的天性。童心,就这样被毁掉了,所以作者说,游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使,所以我们应不应该看到“弟弟见到兄长就惊惶地站起来”?

生:不应该。

师:文中“不幸”“偶尔”“才”“终于”,作者想说什么?

生:对自己的自责和反思。

师:对自己的自责和反思还浅了一些,这是需要我们进一步来深入阅读文本的地方。“终于”是在二十年后才看到的,那么在这之前没看到这件事情的人,还是不知道。那么,我想问,鲁迅想说,他现在是幸呢,还是不幸呢?

生:幸。

师:对了,你读懂了。鲁迅在这里庆幸自己终于受到了民主自由思想的启蒙,意识到了这种行为是对儿童精神的虐杀,意识到了尊重儿童的天性,呵护可贵的童心。然而,大多数的民众能像他这样吗?

生:不能。

师:所以我们要把这个反语读出来。我们再一起来读一下。

生:然而我的惩罚终于轮到了,在我们离别的很久之后,我已经是中年,我不幸看到了一本外国的讲述儿童的书,才知道游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使。

师:我们刚才读的时候很投入,因为我们的同学也逐渐认识到,这的确是一种精神虐杀的行为,而更多的人没有这种意识,所以我的心会很重很重地堕下去,而且他下文又用了一段重复,我们来读一读。

生:虐杀的这一幕,忽地在眼前展开,而我的心也仿佛同时变了铅块,很重很重地堕下去。

师:二十年后,当他遇到弟弟的时候,他首先做的第一个抉择是什么?补过。然后送他风筝。

生:赞成他放风筝。

生:劝他放风筝。

师:好。可是这个时候我跟他已经长胡子了。“长胡子”说明什么?

生:老了。

师:光说“老了”还不够,他想说“老了”的背后是童心怎么样?

生:无可弥补。

师:无可弥补,童心不再了。很好,那么我们来模拟一下当时的场景,我是哥哥,你是弟弟。设想一下二十年后,我跟弟弟重逢了,然后我说:“弟弟,二十年前我踩碎了你的风筝,使你至于绝望的境地,我请求你的原谅。”你会怎么回答?

生:我原谅你。

师:两句不同的回答,我们体会一下,“我原谅你”,书上的回答是“有过这样的事么”,你觉得这两句话给你带来的悲剧的意味是否一样?先看第一句话,“我原谅你了”,他想表达的是什么?

生:还记得这件事。还记得受虐这件事。

师:哦,至少你还记得这件事,至少被虐者还知道自己受虐这件事情。我们看看二十年之后他们的外貌:我和他脸上都添了辛苦的深的条纹,也就是说在生活的重压之下,他至少还有精神觉醒的那一刹那,可是弟弟给他的回答是什么?

生:有过这样的事么?

师:那说明什么?

生:不记得了。

师:他已经不记得这样的事情,他甚至没有意识到这曾经的绝望,这让我们感觉到,这就是一场悲剧了。少年的鲁迅,也曾经离开了充满乐趣的百草园,被父亲逼着去三味书屋读“之乎者也”这样半懂不懂的书,这是父亲强加给他的,他也曾经不满过。可是二十年后,他仍然以这样的方式来对待他的弟弟,你怎样看这样的悲剧?

生:在重演。

师:对了,这个悲剧让作者感觉到,他的内心更加沉重。希望大家能够体会到,这三个“堕下去”,是作者的内心不断加重的沉重感,我们来体会一下,二十年前,关于精神虐杀的一幕,突然在眼前展开了。

生:而我的心也仿佛同时变了铅块,很重很重地堕下去。

师:二十年后,我意识到这是一种错误,是一种精神虐杀,我祈求原谅。

生:但心又不竟堕下去而至于断绝,他只是很重很重地堕着,堕着。

师:二十年后我祈求弟弟原谅,而他居然毫无怨言,无怨可诉。

生:我还能希求什么呢?我的心只得沉重着。

师:悲剧性的、错误性的东西,沉重着他的内心,所以我们要感觉到,这样的沉重,带给他的是无限的悲凉,所以在课文里面怎么说?

生:现在,故乡的春天又在这异地的空中了,既给我久经逝去的儿时的回忆,而一并也带着无可把握的悲哀,我倒不如躲到肃杀的严冬中去吧——但是,四面又明明是严冬,正给我非常的寒威和冷气。

师:为什么悲哀是无可把握的,为什么寒威和冷气又是如此的非常?我们还需要在原来探究积累的基础上,进一步来关注一些隐性的因素。比如说,这个1925年1月24日;比如说,文章选自《野草》。这些同学们不太留意的信息又会帮助我们对文字有怎样的更深入的理解呢?我不知道课前同学们作了哪些探究,有人研究过这个“时间”吗?

生:在农历大年初一,团圆的时候。

师:大年初一,原本是一家人团聚的时候。可是弟弟周作人和他闹翻了,然后搬出去了。这个年代,这个时间还发生了什么?

生:在“五四”运动以后。

师:鲁迅曾说过,“五四”之后,整个社会并没有发生多大的变化,还似一个“铁屋子”。我觉得你读了很多书,你还有补充吗?《野草》又能帮助我们继续理解些什么呢,有同学了解吗?

生:《野草》是一本散文集,用了很多曲折象征的手法来表现苦闷。

师:了解得很好。这本散文集用了很多曲折象征的手法来表现内心的苦闷。这本书,很多是作者内心的独白,是他在非常颓唐、抑郁的时代,是他心灵的独语。我们可以读一读看一看,“五四”运动以后,整个社会面貌没有发生根本性的改变,而且《野草》也正是在他颓唐、孤独、抑郁的境遇下写的,所以我们回过去可以看到,文中的悲哀仅来自自然环境吗?它来自哪里?

生1:还有社会环境带来的沉痛、抑郁和悲哀。

生2:还有心灵,来自他的内心深处的这种困境。

师:还有吗?

生:还有他的悔恨,在亲情的回忆中的悔恨。

师:还有吗?

生:还有歉疚。

师:好。还有吗?

生:还有自省,批判。

师:包括前面他谈到了社会上很多人没有意识到这种精神虐杀的行为,也有一种对国民的悲哀。所以对这样层层的悲哀,作者说了这样一句话,一定带着怎样的悲哀?

生:无可把握的悲哀。

师:无可把握,无以言传,无法逃遁。所以我们再往下看,你就能够理解这样一种浓重的挥之不去的悲哀,为什么是肃杀的严冬?我们来读一下。

生:我倒不如躲到肃杀的严冬中去吧——但是,四面又明明是严冬,正给我非常的寒威和冷气。

师:这是一种内外交困的悲凉和悲哀!你再看第一小节,对惊异和悲哀,我想应该有一个更深层次的认识,他惊异的是什么?他悲哀的是什么?这种思想的专制,给他们带来的悲剧,一代一代地重演。而且你刚才提到的这个“惊异”,不仅仅表现了你刚才所说的内容,刚才其他同学提到了《野草》中的象征手法,你觉得它会象征什么?在这样一个寒冷的冬天,居然还有风筝,而且是一二风筝?这个对你而言可能有点难了。

生:也许是一种不可泯灭的童心,也许是一种抗争!

师:这个理解可能有点深了。我不要求同学们读得有多深,但是呢,至少我们应该读出画面,读出情感,读出意味,能够走进作者的内心,在这个过程中我们通过积累比较,通过拓展研究,会一层一层加强对文本的理解。这个时候我们再来读这第一段,大家会读出更多的滋味,请大家一起来读,开始——

(悲哀的音乐响起)

投影:

师:在阅读和理解《风筝》这篇文章时,大家有自己的想法和非常独特的见解,我觉得非常好,但还是要回归到对鲁迅的了解,还是要深入鲁迅思想最本质的地方。他的思想核心无非是一种自我的解剖和批判。以下我们来看一看其他读者在读了《风筝》以后的一些想法。这是作家梅子涵读过《风筝》以后的想法,我们可以一起读一下:

每个人的童年,都有令人神往若迷的风筝的,成年人别用恶语去奚落,别去撕了,别用脚踩……每个人的童年手里要牵一根升起的线,他们是一个孩子日子的内容,是他们最正经的工作。

师:好,这是孙老师写的,想不想读一下?

鲁迅先生站在孩子的立场上,理解孩子,平等对待,而现实中的我们却继续目睹、效仿“虎妈”“狼爸”的危险的教育实验。此时此刻,我们是否听到鲁迅先生穿透世界的呐喊呢?

师:这是我们同学写的:

那些被沦陷的童心,他们还原不了本色,就像鲁迅想过很多的补偿方式,蓦然发现,昔日的小兄弟早已和自己一样长了胡子……

师:阅读就是一种分享,阅读就是一种精神的成长。那些对童心的挽留,还有那永远放飞的风筝,它们都带给我们精神的滋养,所以我们在读出画面、读出情感、读出意味后,更多地读出了作者的内心。当我们读懂了作者的内心,也就获得了精神的滋养。所以我希望同学们在阅读中不断汲取思想的营养,获得精神的成长!好,我们今天的课就到这里,下课!