用书籍编织世界

——黄金台日记研究*

徐雁平

文学语言学

用书籍编织世界

——黄金台日记研究*

徐雁平

黄金台(1789—1861)的日记起于嘉庆十九年,止于咸丰八年,所记录的内容反映了浙江平湖中下层文人的生活。黄氏日记对研究《红楼梦》传播、戏曲演出、嘉兴府地方文人群体而言,是十分难得的文献。然而其独特之处,在于其中关于书籍的撰著、编辑、刊印、借还、赠送、买卖的记录,由此可见这一时期大多数文人刊印自己的集子,或父亲、祖父及其他家人的集子,其主要目的不在销售谋利,而是作为得体的礼物。以黄金台为中心,结合其友朋比照分析,大约可见在中下层文人群体中存在一个“中层书籍世界”,他们所读的书籍多晚近人集部书,多笔记、小说等杂书,阅读有随性、自娱特征。

书籍史书籍价格礼物中层书籍世界地方文人群体

一、文献说明与问题的提出

黄金台,原名森,字鹤楼,号木鸡书屋老人,浙江平湖县新仓镇人,生于乾隆五十四年(1789),卒于咸丰十一年(1861),享年73岁。相较于稍晚出生的管庭芬(1797—1880,浙江海宁人)、黄燮清(1805—1864,浙江海盐人),黄金台虽然长期困于场屋、十应乡试不中,但基本没有经历战乱,度过了俭朴、充实的“为书籍的一生”。当然,外界的重大事件,在他的诗文日记中也留下记录:道光二十二年(1842)四月,英军攻陷乍浦,他有新乐府十二首记“乍浦之难”,咸丰三年(1853)二月廿一日日记有“是日闻十一日金陵失守”,咸丰五年(1855)二月十九日日记有“闻徽州全府俱陷”。①黄金台《听鹂馆日识》,稿本,上海图书馆藏。以下所引日记,皆据此稿本,为求行文简洁,引用时标明日期,不另用注释标明册数等信息。但整体看来,这些都是耳闻的窗外之事。咸丰十年(1860),太平天国李秀成军自皖南攻入浙江,二月,攻克杭州城。咸丰十一年(1861)二月,太平军先克海盐,继取平湖。黄金台卒于是年。总体看来,现存的黄金台日记、诗文及其他著述,就是江南地区嘉道时期一位中下层文人日常生活的反映与记录;作为研究个案,黄氏日记有难得的平实性与自足性,这种文献特质更有助于反映他生活的基本风貌。

本文利用的主要文献是黄金台日记。发现这一日记,并首次将之作为研究资料的是学者郑志良。①郑志良对清代戏曲、小说文献十分熟悉,他曾于2013年、2014年向笔者提示黄金台日记的价值,并告知其中多有书籍史史料。关于这一日记的研究,郑志良撰有《黄金台〈听鹂馆日识〉中小说、戏曲资料探释》,载于南京大学中国文学与东亚文明研究协同创新中心、《文学遗产》编辑部合编《越界与融合:清代文学国际学术研讨会论文集》,南京:2015年,第44-62页。本文在此引用日记时,亦按照郑志良所采用办法,在日期数字后加上“日”字,以便于阅读。在此首先要肯定郑志良的发现与首先研究之功,其次要感谢他无私地提供文献线索。据郑考证,黄金台的日记上海图书馆共藏稿本35册,起于嘉庆十九年(黄金台26岁),止于咸丰八年(黄金台70岁)。其中缺道光十八年至道光二十年,及道光二十四年至道光二十六年,共计6年。不知何故,笔者在图书馆未能查检到嘉庆十九年至嘉庆二十一年日记,故将相关考察,暂定为嘉庆二十二年至咸丰八年,除去缺失,共有36年日记。这一日记的重要价值,郑志良在论文中对其中所蕴藏的《红楼梦》、《金瓶梅》、《聊斋志异》以及戏曲史料有充分揭示,但还有很大的开掘空间。倘进一步标示黄氏日记的独特之处,应该是其中关于书籍的撰著、编辑、刊印、借还、赠送、买卖的记录,而这些记录有相当一部分头尾俱在,有一种难得的完整性。

将黄氏日记与管庭芬日记作一关联,[1]本文试图探究:黄氏日记所记录的诗文集的价格为何如此便宜?清人刻印自己的诗文集是否主要为牟利?在人际交流的网络中书籍作为礼物如何流动?不同的阶层是否有不同的书籍世界?书籍借还大致有定期、阅读有大致趋向与学术群体的形成有多大关联?黄氏近似疯狂的借阅、抄录如何从“类”或“群”的层面上思考其意义?据此典型个案,如何进一步探究清代书籍流动与地方社会文化的关系?

二、似乎有些陌生的购书清单和书价

黄金台日记记载在平湖、嘉兴、杭州书肆买书事共65次,每次列出书单,其中63次标明购书价格。其中有两次购书,黄金台“为之狂喜”、“喜心翻倒”:

(道光十二年)四月初七,……至儒雅堂书肆,购得傅青主《霜红龛诗抄》两本、陈古渔《诗概》六卷、邵子湘《青门剩稿》八卷、孔璧六《聊园文集》一卷、汪蓉洲《题柱草堂骈体》一卷、高大立《固哉叟诗抄》八卷、张铁珊《兰玉堂诗文集》廿一卷、《洛如诗抄》六卷(以上八种价只四百八十文,不禁为之狂喜)……过旧书摊又买得徐龙友《凌雪轩诗抄》六卷、彭南畇诗两卷、《遂园禊饮集》三卷(价只二十四文)。

(道光二十二年)十月廿八日,到禾以来,于旧书肆购得魏兴士诗文集六卷、《汤文正疏稿》一卷、宋牧仲《吴风》二卷、沈天陆《荑庵集》二卷、陈雨山《玉照亭诗》二十卷、李玉洲《贞一斋诗集》十卷、张浦山《强恕斋文抄》五卷、杜紫纶《云川阁诗集》六卷、徐敬斋文集一卷、程柯坪《爽籁山房集》二卷、戚鹤泉文抄续选九卷、朱载坤《清谷文抄》六卷、邵桷亭诗文抄六卷、汪容川《获经堂诗》八卷、金二雅《播琴堂诗文集》十八卷、鲁絜非《山木居士外集》四卷、顾谔斋《列女乐府》六卷、徐雪轩《南州文抄》一卷(缺)、沈心斋《紫薇山人诗抄》八卷、钱黄与《冲斋诗稿》四卷、程翰千《心香斋诗》四卷、徐价人《闽游诗话》三卷、许衡紫《楚尾诗抄》一卷、朱梓庐《壶山诗自吟稿》二卷、夏守白《清琅室诗》三卷、朱兰坞《铁庵同怀诗抄》二卷、《五洩纪游诗》一卷、朱酉生《遗砚楼小集》一卷。又《时下律赋金针集》、《律赋集星集》、《律赋锦粲集》。共三十一种,计钱只一千百九十。此番书籍甚众,价亦最廉,满载而归,为之喜心翻倒。②黄金台所记书名只是大致记录,与实际书名略有差异。

学界对黄丕烈在藏书题识中所记录的书价比较关注,黄丕烈因为是藏书大家,他的藏书题识写法又独树一帜,故论清代书价,会首先想到他的多种记录。此处选择数例与上列书价作比较:嘉庆十三年七月,宋本《棠阴比事》一卷,“出番饼十四枚”;九月,旧抄本《五代会要》三十卷,“出番饼十四枚”;嘉庆十九年,“白露后一日,旧抄本《纬略》,索直十二番”;道光四年闰七月,“洪武刻《元史节要》,张美和编,二册,十三洋。钱东涧抄陶九成《草莽私乘》一册,十三洋。朱竹垞抄《美合集》一册,六洋四角。此何太虚《知非堂稿》一册,二洋”。①黄寿成:《外国银圆在中国的流通》,《中国典籍与文化》1994年第4期。利用黄丕烈藏书题跋,研究清代书价的论文有袁逸《清代书籍价格考:中国历代书价考之三(下)》,《编辑之友》1995年第3期;陈东辉《黄丕烈题跋所反映的清中期古书价格诸问题探微》,《文献》2013年第5期。清代书价,无论是旧刻旧抄,还是本朝新刻书籍,起伏变化较大。相较而言,嘉庆至咸丰初年书价较稳定便宜,同光两朝书价大涨,同一版本的书,价格较此前稳定时段上涨五六倍甚至近十倍。参照张桂丽整理《越缦堂书目笺证》(北京:中华书局,2013年)所记书价以及李慈铭的叙说。本文讨论的时间范围,就设定在这一书价相对稳定的时段。其中“番饼”、“洋”,皆为银元别称。略作比较,无论是书的品种还是书价,似乎是来自两个不同的世界。

黄金台两份书单中所列,皆本朝人著述,多为诗文集。第一份书单所收书,为雍正、康熙、乾隆朝刻本。第二份书单所收前28种书,有3种不能查考,其余25种中有6种嘉庆刻本,17种乾隆刻本。浙江作者有10人。②据李灵年、杨忠主编《清人别集总目》,合肥:安徽教育出版社,2000年。第一份书单所列书刊刻时间偏早,但书价整体低廉。第二份书单所列,对于黄金台而言,晚近人物更多,且知名度也偏低。后面所列三种赋总集,当为科举用书。8种480文,平均每种60文;31种1190文,则平均每种近39文。若不考虑每种书卷册多少,而留意刊刻时间稍早的别集书价稍高,以及在西方石印术未传入之前,律赋总集的价格不菲之外,则可推知与黄金台同时或稍早如乾嘉朝作者的诗文集的平均书价,或许更低。第一份书单中3种诗集仅24文,更可作为近人诗文集价格便宜的内证。

24文或60文到底值多少钱,不妨以米价作参照。黄金台道光十一年(1831)十一月十七日日记有一条十分重要的记录:“斗米至四百二十文”。一斗重16斤,则每斤米26文。黄氏如此记录,当是已经上涨的米价。张德昌据李慈铭1884年日记,换算出京城米价每斤26文。③关于一斗米等于多少斤,黄冕堂指出:“南方大米自清代至民国时期一石均为160斤”。见《中国历代物价问题考述》,济南:齐鲁书社,2008年,第67页。李慈铭日记中有“买米618斤,用银11.74两”记载,见张德昌《清季一个京官的生活》,香港:香港中文大学出版社,1970年,第255页。转引自邵义《过去的钱值多少钱》,上海:上海人民出版社,2010年,第39页。考虑到京城米贵及黄氏所记为已上涨的米价,则嘉兴府正常米价每斤在20文上下。④黄冕堂书中有一条道光十七年六月嘉兴府米价的记录:“赊米一石,作洋银二圆三角”,则一斤米不足17文。见《中国历代物价问题考述》,第325页。如此回看两份令黄氏狂喜的书单,则两三斤米可换一种有一定厚度的近人诗文集了。

两份购书清单所列应不是书肆清仓处理的“特价书”。在黄氏日记中还有数种价格近似的书籍:

《万柘坡诗文集》十二卷、郁奕武《吟兰书屋诗文集》六卷,120文。(道光十二年四月初四)

张药斋《咏花轩诗集》六卷、董苍水《南村渔舍诗草》七卷、熊庶泉《砚雨斋诗集》一卷、张浦山胡书巢《入蜀纪行合编》二卷,270文。(同上,四月初九)

何乐天《停云轩古诗抄》二卷,10文。(同上,四月二十日)

王士禛《谐声别部》七卷、赵天羽《江淮采风集》十二卷,65文。(同上,八月十六日,购于杭州)

周让谷《十诵斋诗集》四卷、翟晴江《无不宜斋诗集》四卷、桑轩竹《菲泉书屋诗文集》八卷,192文。(同上,八月初一,购于杭州)

张绿春《□庭集》二卷、汪西颢《盘西纪游诗》一卷、张惺斋《黄山纪游诗》一卷,50文。(同上,十一月二十日,购于杭州)

王槐堂、归佩珊诗集二种,26文。(道光十三年八月十三,购于嘉兴)查咸斋文一册,24文;李海门诗二卷,60文。(道光十五年五月初二)

类似的便宜书价,黄金台还有7次记录,此处不再列举。诗文集如此价格,要远远低于它们的成本价。黄金台日记中记录了他的《木鸡书屋文集》从初集到四集的雕版、刷印装订费用以及每次刷印册数:

道光七年十月二十一日,“以所刊骈体文四卷付冯焕刷订二百部,定价十洋(连前刻资廿二洋一并付清)”。

道光十二年二月二十七日,“是日以骈体文二集六十篇付钱渭山店开雕,议定刻价三十千(字数约四万二千,而价只如此,皆由介庵一人之力)”。

(同年)闰九月十六日,“至城。同鲁介庵至钱渭山店,属其刷印文集二百部,定价十洋”。

道光二十三年九月一日,“重校三集文稿共八十三篇,刻费五十千,盛云泉独任其事,感激难名,今将刷印百五十部”。

咸丰元年十一月十六日,“顾榕屏寄来《木鸡书屋四集文》样本,文共六卷,计八十一篇,字数约五万九千有余”。

(同年)十一月二十日,“……刻资三十三洋,约四十千有余,即属其刷印二百部,每部八十七文”。

《木鸡书屋四集文》“刻资三十三洋,约四十千有余”,包含重要信息,即一个外国银元能折算成多少文钱。据此可推知一洋可换1200余文铜钱。①关于洋钱如何换银两,中国清代流通洋钱的多种名称以及如何换算,得到南京大学历史系范金民教授指点。若一块银元换0.72两银子,一两银子换1700文钱,则一块银元约可换1200文铜钱,正与黄金台日记所记接近。又汪辉祖《病榻梦痕录》记嘉庆元年京师“每番银一圆,直制钱一千七八九十文,市肆交易,竟有作钱一千一百三四十至七八十者”。转引自黄寿成《外国银圆在中国的流通》。清代银钱比价应以银一两换钱一千文作为平价。乾隆朝后期是一个转变时期,此前,一两银子换700-900文;此后银贵钱贱,一两银子换一千两三百文至一千五六百文,或者接近两千文。此处结合黄金台日记中的相关记载,暂忽略价格波动,以一两银子换1600文来计算。参照数据参见黄冕堂《中国历代物价问题考述》中“清代历年银钱比价表”,第10-13页。三十三洋应为刻资,每部200文,加上刷印每部费用87文,则每部价格287文,总价57千文。依此兑换计算初集每部190文,总价38千文;二集每部210文,总价42千文;三集因只有刻费,无法推测其价格,但至少在400文以上。

黄金台文集的卷册并不多,但其成本价明显高出前两份书单的平均书价。与黄金台三部文集价格相差不多(从150文至300文之间)的别集,在其日记中也有一些记录:

《毛西河文选》十一卷、吴汉槎《秋笳集》八卷,420文。(道光四年三月十四日,购于平湖)

《沈归愚文抄》二卷,140文。(道光五年八月十六日)

《鲁秋塍文抄》十二卷、秦留仙文集六卷、汪松泉文集廿二卷、钱竹汀《潜研堂文集》五十卷、杭堇浦《岭南集》八卷,1200文。(道光八年八月十七日,购于杭州)

徐尚之《教经堂文集》十卷、邵叔山《玉芝堂诗文集》九卷,425文。(道光十二年四月初二,购于嘉兴)

李富孙《校经庼文稿》十八卷,150文。(道光二十一年三月十九日)

以上所举别集作者,知名度明显高于黄金台,也大多高于前文所列“低价书”作者。但还有价格更高的集部书,已经不限于别集:

《吴诗集览》二十卷、《国朝六家诗抄》八卷,2750文。(嘉庆二十三年十一月十八日)

《四六法海》十二卷、《国朝二十四家文抄》二十四卷、《通鉴纲目挈要》二十九卷、《张船山诗选》二十卷,2000文。(道光三年十二月初六)②《通鉴纲目挈要》是史书,有数种书卷数,根据相关书目补出。

《曝书亭诗文集》八十卷、《栘晴堂四六》二卷,930文。(道光六年三月初六)

《鲒埼亭文集》四十卷、《诂经精舍课艺》十四卷,1100文。(道光六年三月初九)

《切问斋文抄》三十卷,1150文。(道光七年十月二十二日)

《两浙校官诗》十六本,1200文。(咸丰二年五月初十)

至此,可对黄金台日记中收录的集部价格作一分层性的总结:总集因其文献价值高、卷册多,价格都比较高;时代稍早,如清初作者全祖望、朱彝尊等,以及乾嘉时知名作者的集子,价格也比较高;而离黄金台较近、知名度不高的作者的别集,价格几乎是两三斤米的价钱。

清代私家藏书风气兴盛,或追求旧刻旧抄,或搜集名编名作,在此种氛围中,一般文人刻印自己的集子如何决定刷印部数,似要掂量。雕版印刷中每次每种书一般刷印一二百部,而不是四五百部,不单纯是保护雕版的技术因素制约,也是作者权衡是否有必要多印的一种结果。①何朝晖在研究古代雕版印刷的印数问题时,搜集清代多类书籍的印数,一般印数是一二百部,多者四百部。其中有两例关于集部的雕印,印数皆为百部。王芑孙致友人信云:“仆续刻文集,去岁华亭门人出资成之,然止印百部。俄顷之间,忽已散尽,今亦未能重印。”刘文淇为韦酉山刊诗文集《经遗堂集》,刷印百部。见何朝晖《试论中国传统雕版书籍的印数及相关问题》,《浙江大学学报》2010年第1期。后收入周生春、何朝晖编《印刷与市场国际会议论文集》,杭州:浙江大学出版社,2012年,第208页。黄金台每次刷印文集,或150部,或200部,一段时间后所印书籍不够用,则再用现成雕板刷印,道光二十二年十一月廿七日日记“鲁介庵刷印初、二集文稿各五十部,计钱五千五百,介庵助二千五百”,便是试探性印刷的例子。

黄金台往往在每年日记末尾记录家庭收入、支出情况,如道光十五年“进钱”约50千,“出钱”69千;道光十六年“进钱”97千,“出钱”77千;而咸丰六年进钱仅25千,出钱52千,黄金台不免发出“未有之奇穷”的感叹。这类记录中,嘉庆二十五年至道光十四年只有14年有出钱记录,年均出钱72千;道光十五年至咸丰七年有14年有进钱、出钱记录,年均进钱127千,出钱147千。无论是从进钱,还是从出钱数字来比照,印一种文集对于黄金台而言,绝非易事。一种文集的刊刻费用接近或占年出钱数绝大部分的年份(即年用钱数在70千以下)有12年。在14个有进钱数记录的年份中,有4年在70千以下。在14个有进钱、出钱数记录的年份中,有7年入不敷出,有时差额还相当大,如咸丰六年的“奇穷”。在这种经济境况中,刊印自己的诗文集,无疑是件奢侈的消费。②黄金台日记记录道光二十七年进钱147千,出钱228千,其中买地45.5千。则刊印书对于黄氏而言,近似置买田地的“豪举”。这也是清代很多文人生前无力刊印自己的著述的重要原因,他们一生心力所寄的文字,多以稿抄本形式存在;或在过世多年,由其后人、弟子、同乡后学刊刻。

由以上梳理,可作如下推论。第一,以黄金台的年收入而言,刊印自己的集子是件很困难的事,在较多年份,几乎不可能。就其著述而言,他苦心经营多年的《国朝骈体正声》五册、《国朝七律诗抄》十卷,或许因为卷帙稍多,仅以稿抄本留存于世,二书无刻本的原因,很可能是刊印资金缺乏。第二,在清代,至少在黄金台的日记记录的书籍市场中,集部的价格因类别、作者时代、知名度等因素影响,书价差别很大,当下未成名或知名度不高的文人作品集,若进入市场,书价很可能低于成本价,近乎两三斤米价,甚至更低。第三,比照黄金台的四种文集刊刻、刷印成本,以及对每部书印数的谨慎、书肆中集部出乎意料的低价,可知清人刊印自己的集子,主要不是将其作为商品出售。刊印或许有别的用途。

三、诗文集的赠送及书籍世界的脉络

在清代文人的日记、书札及藏书题识中,作为礼物的书籍有不少记录,但较零散。黄金台日记有其特别的记录原则,其中重要一点就是对书籍的记载较详尽,譬如他赠送别人书籍或他接受别人赠送,皆有记载。日记不是无遗漏的全实录,以目前所能见到的36年日记统计,黄金台有840次赠送,接受他人赠送251次。黄氏的每次赠送,包含书籍种数较少,一般一二种,极少数是三四种;但接受他人赠送,往往是两三种,如道光五年七月二十六日,顾广誉送他书籍《帝范》、《茶山集》、《岭表录异》、《涧泉日记》、《岁寒堂诗话》、《浩然斋雅谈》,共6种;而道光五年十一月十三日何子桑一次赠送黄金台23种,同月十五日再送4种,四天后又送2种。大略推算,黄金台送出书可能超出1000种,他接受赠书似不低于800种。

中国传统社会最重人际交往中的礼节,十分斟酌交往中人情的分寸。文人之间交往的建立与关系的维持和发展,多依赖唱和、商讨、游玩、赏鉴等方式;此外,礼物往来也是交往中的有效媒介,对于文人日常交往而言,以书籍作为礼物应是得体且在经济上可以承受的选择。

在回溯黄金台的世界中书籍作为礼物如何流动时,有必要先考察礼物流动背后的人生轨迹与人际关系网络。黄金台的840次赠送所覆盖的范围有中心地区和辐射地区。他一生足迹在浙江、江苏两省范围之内,其中嘉兴府的平湖、嘉善、嘉兴、秀水、桐乡、海盐、归安、乌程、德清是其活动的中心地区,杭州府、湖州府、苏州府、松江府也是他数次游览的地区。晚年他入李联琇幕,到过扬州府、淮安府、常州府。黄金台的活动范围主要由两种力量推拓形成。其一是考试与谋生。黄金台嘉庆十年获生员资格,十次参加乡试,在这一过程中,在平湖县城、嘉兴府城、杭州省城参加过多类别的考试,这一经历使得他必须拜见各级别的考官和地方官员。在应对考试的同时,黄金台必须谋生,教馆应是他一生中从事最长时间的职业,道光八年日记中他提到“及门诸子”;道光七年至道光十年的诗作中有《馆武林义塾半年失意而返留别董生基亨等》,则在杭州城有教馆经历;道光十二年四月在嘉兴设馆,五月又至乍浦周氏馆中。又因为他无科名,只能在级别较低的书院芦川书院教书。其二,结交同道,喜游山水。黄金台的文集中有《鸳湖饯春序》(《木鸡书屋文二集》卷三)、《拙宜园记》、《游狮子林记》(三集卷四)、《南湖访秋记》、《虎阜登高记》(四集卷四)等,就是游踪记录。游山水园林与访友多并行,内河水道交通便利,为黄金台以书籍为媒介而建立的交流网络提供助力。或许可以说黄金台的书籍世界中有其人生轨迹及江南水道的叠合。

黄金台书籍世界的建立,是由他自己主动发起、师友应和而逐渐形成的。发动的主要力量应源自中下层文人改变身价、获得声名的努力,当然,不能忽略他对作为文化象征的书籍的喜好。诸如道光十六年和道光二十二年日记中所记载的类似事情,在黄金台的日常生活中应不时发生:

五月初十,访曹种水词翁(名言纯,嘉兴岁贡生,年七十一),赠以二集文一部。答赠诗稿两册。

八月十五日,(至北门)访姜小枚(皋,贡生,年六十,岸然道貌,最工骈体,余慕其名二十年矣,今日始得见之),赠以文稿初二集。小枚答赠《香瓦楼市箫集》七卷,俱系骈体文。又龚定庵《己亥杂诗》一册。

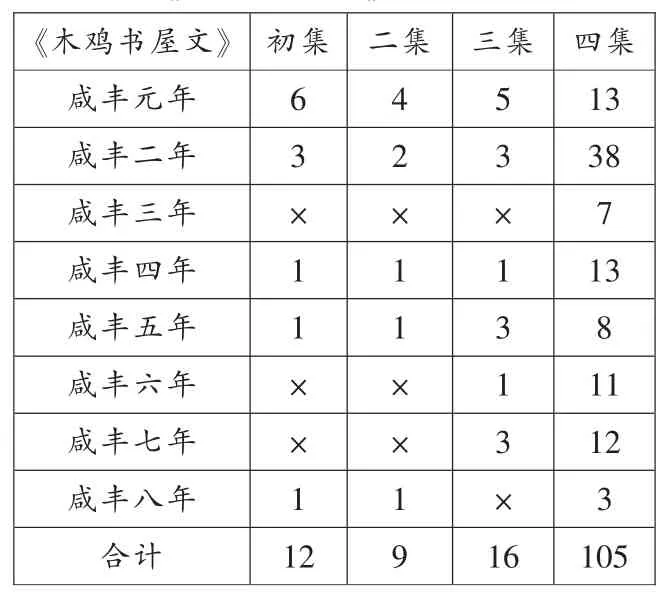

两次主动,成就了两次似乎期盼已久的访谈,也促成了书籍的交流。这种主动以及主动性结果可观的累积,以黄金台赠送自己的诗文集表现最为充分。黄氏所赠送,有《左国闲吟》、《木鸡书屋诗选》,此处关注的是其《木鸡书屋文》初、二、三、四集。骈文是黄金台最得意的文体,而四个集子的三十年赠送,呈现了黄氏主动行为的连续性。统计日记中各集赠送数量如下:

初集:道光七年刊刻,共印250部。统计至咸丰八年,其中缺6年记录。共赠送84部。

二集:道光十二年刊刻,共印250部。统计至咸丰八年,其中缺6年记录。共赠送126部。

三集:道光二十三年刊刻,共印150部。统计至咸丰八年,其中缺3年记录。共赠送97部。

四集:咸丰元年刊刻,共印200部。统计至咸丰八年,共赠送105部。

在不考虑道光十八年至二十年、道光二十四年至二十六年信息缺失的情况下,后三集的赠书数量已超过印数的一半,若推测补入,则赠送书比重更大。特别是《木鸡书屋文三集》的数据,增长幅度应该更大,因为黄金台赠送书最频繁的是在书刊刻当年及次年,以四集的赠送状况可推想三集绝大部分应该作为礼物赠送。

赠送数量的多少,取决于黄金台交游圈的变化。初集、二集赠送比例,稍逊后二集,是因为其交游群体在生长期,至道光二十三年55岁前后,他的声名影响已经形成,交游群体稳定中略有扩增(见表1)。

表1 咸丰元年至咸丰八年《木鸡书屋文》赠送情况表

《木鸡书屋文四集》咸丰元年十一月刊印,故当年送书只有13部,至次年大增,其后下降,但每年仍送出若干种,这种持续性在咸丰元年至咸丰八年前三集的赠送中也有显现。主送第四集时,前三集也在配搭或补充赠送,四集所赠送的105人可视为基本交游群,前三集可视为“意料之外”的交游群。100余人,是黄金台声名确立后的较为稳定的交游群体涵量,从二集、三集刊刻以来,没有大起大落,二三十年稳中有增的态势,既表明黄金台在以嘉兴府为中心区域的认可程度,也是和平年代一地文化兴盛的表征。

在多年的书籍赠送中,黄金台与师友关系的亲密程度大致可以辨出;而书籍的选择、组合,似乎在根据场合作出调整。譬如,初次见面是送对方诗文全集还是送一种或二种,其中不乏讲究之意。仍梳理摘录黄氏日记中的若干条记录:

道光十二年四月十九日,黄金台子黄晋馚府试列十二名。黄金台率子叩谢知府克兴额(满人),呈文稿一册。

道光十三年九月初八,“到城(杭州),以文稿初、二集投赠沈露斯(名逢恩,闽县人,癸未进士)”。

道光十四年九月十九日,“以文稿初、二集呈郑稼轩邑侯(名声,侯官人)”。

道光十七年九月廿三日,“以文稿初、二集托柯春塘呈新太守王公(名寿昌,高邮人,王引之子)”。

道光二十三年九月十四日、二十一日,先后赠许乃裕教谕、吉桐生巡检(山西人)初、二、三集。十一月四日,“谒龙见田司马(名光甸,广西临桂人,其子名启瑞),呈文稿初、二、三集”。

道光二十八年十一月二十日,“寄赠邑侯高公诗文全稿”。

道光三十一年四月十一日、五月十一日,赠“嘉兴朱述之明府”、“邢邑侯”诗文全集。

咸丰七年六月初三,谒见李联琇,呈木鸡书屋诗文全集。李答赠其祖《韦庐诗集》八卷。与黄金台有多年交往的至交,自然会累积性地获赠诗文全集;一般性交往的,黄赠以新近所刻一种或二种诗文集;而凡是回溯性地赠送诗文全集或种数较多的集子,是有其特别用意,而此时日记所用文字亦较特别,用“拜”、“谒”、“呈”等字,从上下文来看,多是在县城、府城、省城,多是自己或儿子或学生参加考试之际。此场合所呈赠的是自己的骈文集,意欲显示自己的才情与学问。此种举动几可视为唐代进士行卷的余波。程千帆称唐代进士行卷是“增加自己及第希望的一种手段”,“是一种凭借作品进行自我介绍的手段;而这种手段之所以能够存在和盛行,则是和当时的选举制度分不开的”。[2]黄金台的投赠所产生的效用虽然不如唐代进士行卷那般明显,然在清代的乡试以下各类考试,仍然有漏洞,人情世界中仍“有机可乘”。而晚年的投赠,则是期待有所用。例如,咸丰七年六月投赠李联琇之后,八月随李氏至淮安府、常州府参加各县生员考试,这是他人生中光彩的一笔。①黄金台《通州试院寄从弟丽春及儿子晋馚书》有识语云:“丁巳六月至戊午五月从小湖学使校文大江南北,共阅一万三千八百二十卷。虽黄茅白苇,一望皆然,而其中理法清真、词华炳蔚者正复不尠,计得士七百六十人。今录其最惬意者二百余人姓名于左,以验他日之成就。”见《木鸡书屋文五集》,《清代诗文集汇编》本,第307页。

如果说黄金台以上的投赠有功利意味,他与道士、弟子的书籍往还则要本真朴素许多。黄金台与三名道士有交往。海盐至真观赵凌州道士有诗稿,尝请黄氏撰序,赠黄氏“银二饼”及他人诗集一种,得到黄氏赠书4种。张云槎也是海盐的道士,赠黄氏书2种,得黄氏赠书11种,黄氏赠书,多用寄送方式。殷梦蔬道士是黄氏晚年结交之友,共得赠书12种。钟步崧(穆园)、卢奕春(揖桥)是他日记中留下记录较多的弟子,他们同时出现在道光六年的日记中,应是同时跟从黄金台读书,其时他38岁,至60多岁的日记中,还有二人身影。①在《木鸡书屋文二集》卷五中,收录黄金台《与门人卢揖桥书》,卷末有道光壬辰钟氏跋。日记中记录钟氏得到老师的15种赠书,回赠老师1种;卢氏也得到老师的15种赠书,回赠老师3种。黄金台的另一名弟子张蒲卿自道光二十三年起也得到老师的15种赠书。道光三十年,黄金台主讲芦川书院,作为书院考课奖励,他先后于三月初三、五月初五、六月廿六日、八月十八日、九月三十日、十二月三十日向考课中成绩出色的生徒赠送书籍62种,从此前日记所记录信息来看,可基本断定这是黄金台自己的藏书,其中有《木鸡书屋文》初集、二集、《木鸡书屋诗集》、《左国闲吟》。

黄金台及其友朋还会先买其他人著作多部,然后分赠。道光五年九月黄氏购买《青云集试帖》3部,稍后将其中2部分赠顾柳溪、周晓山。咸丰四年七月,郁荻桥赠黄金台《贯珠赋抄》2部,又托黄氏销售15部;但在黄氏此后的日记中可发现,到黄金台手中的17部书,作为礼物送出的有10部,则其中至少有8部是自己买下,再送他人。由此可检视黄金台日记中某种书购买多部的现象:如道光十二年,鲁介庵帮助刊刻《木鸡书屋文》二集,黄氏当然要赠送一册,但在当年及次年日记中有“介庵取余文集九部”、“鲁介庵复购余文稿五部”;道光十五年四至五月,黄金台分别赠顾蓉屏(邦杰)、俞荔卿、张云槎《鸳湖六子诗抄》;道光二十七年三月,黄氏“为柯春塘代购《生斋诗集》十部”;道光二十三年九月,黄氏赠顾蓉屏《木鸡书屋文》三集1部,数天后,顾氏又购三集10部。类似这样的购买,已经不限于买书阅读的范围,其中必有先购买,然后赠送,如同黄氏处理《青云集试帖》、《贯珠赋抄》手法。推赏、赞助式的购买隐含赠送,书籍的流转中伴随情谊的传递。

书籍的赠送背后还有不少细微的脉络。赠送可能与回报有关,如黄金台帮人编选、评点诗文集,为他人写序、题辞,似乎都有回报,有一部分直接用酬金(笔资),稍多的是赠送相关书籍。道光二十二年徐熊飞《白鹄山房文集》由盛云泉刊刻,文集有黄金台撰骈文序,因此得到赠书5部;道光二十九年,盛云泉刊刻朱秋田《享帚山房诗》,卷首有黄金台作《享帚山房图记》,因此得赠书10部。前文通过数据多方比照,认为黄金台刊印自己的诗文集是很困难、在某些年份甚至是不可能的事。他刊刻《木鸡书屋文》二集,得到顾蓉屏、刘瑞圃、赵凌州、罗杰亭等13人捐助的刊刻费25块银元,其中刊印前7元,刊印后18元。刊印前得到捐助,必有答赠;刊印后赠送书籍,友朋有赞助性的回报。刊刻《木鸡书屋文三集》的捐助,因为关键年份信息的缺失,目前只见到顾蓉屏、盛云泉捐助的3元。②捐资刻书是一种十分值得称道的文化传统,在黄金台这一群体中,还可见在为其他人刊印别集的捐助。沈筠(浪仙)有一诗《校阅亡友陈愚泉镜池楼遗稿事竣念昔感今纪诗卷尾时戊戌冬既望》,诗有注云:“海昌宋省兰、吴门查瀛山、同里邹芷翁、刘心葭、盛云泉、莫颖波、鳌晋安诸君解囊助梓。”其中刘氏、盛氏是黄金台的朋友。见沈筠《守经堂诗集》卷六,光绪刻本。黄金台的诗文集有小部分售卖,有些买卖价格基本是成本价,如道光二十九年十一月吉桐生从杭州寄“佛银二枚”欲购全集三四部,黄金台复信时,附诗文全稿四部。此时“全集”应包括文三集与《木鸡书屋诗选》,“佛银二枚”大约可折换成2400文,买4部“诗文全稿”,应是成本价。但道光二十七年十一月“贝润孙赠洋银二枚,求余文稿初、二集”,初、二集大约共需400文,则此“求”实有“赠”的性质。

赠送,很可能有相应的答赠,在以黄金台为中心的书籍赠答记录中,有46次赠送当场就有答赠。实际上属于答赠一类的书籍流动,应不止此数目,只是未确切表明而已。在答赠或赠送中,不少人特意送自家先辈或家中同辈的书籍,这类记录有15例,如道光十四年二月初五徐辛庵寄赠其父《漱芳园遗稿》;道光二十三年五月十四日,“赠王海客(友光,化亭人)以文稿二集,彼即答赠尊人澹渊孝廉诗文集四册共三十卷”;道光二十九年四月十四日,“计二田以其伯父寿乔《一隅草堂全稿》十六本……见赠”。暂时将注意点转到黄氏友朋身上,他们的赠送,或为先辈扬名,或示家学流衍。由此可推知家族成员的诗文集有一部分是作为礼物赠送的。检缪荃孙的日记,他于光绪二十五年刊其家族诗总集《旧德集》。汇合从光绪二十五年至1918年日记记录,他向78人赠送了家集,其中光绪二十五年赠送27人,光绪二十六年赠送14人,光绪二十七年赠送28人。几种材料皆可再次证明自刊别集或刊家族人别集、总集,其主要用意不在销售获利,而是在保存文献,阐扬先德。

总之,书籍作为礼物有其文化意义;然需要进一步分辨的是,将自己的或家人、族人的集子刊印作为礼物,不同于买几种其他书籍作为礼物赠送。前一种文化行为牵动的是更深厚的人情关联,书籍是“前商品时段”的“有情之物”;后一种文化行为中的书籍,似可简单化解为一种讲究的物品加上一定的文化涵意,书籍的作用或许近似一坛酒,一柄折扇。

四、趣味、地域特征与“中层书籍世界”

统计黄氏36年日记,黄氏向友朋等借书164次,友朋向他借书172次。这一组数字不如赠书一组数字显眼,然其中亦自有世界。彼此借还,前提是彼此有一定数量的藏书。与黄金台有多次赠答借还的文人,家中多有一定数量的藏书。

周边友人的藏书,对于热衷于摘录编选的黄金台而言,就是一个松散的“书库”,这些书库为黄氏提供相当的便利,有时黄氏可一次借录某人家藏的五六种诗文集。各书库对黄氏开放的时间比较长,黄氏自37岁至69岁向顾广誉借书或得其赠送;自44岁至70岁与顾邦杰有此类交往;自53岁至67岁与沈筠有此类交往;自53岁至69岁与计光炘有此类交往。

沈筠被学者称为“清末中国研究日本的先驱者”,[3]沈、黄同乡,生卒年相近,都是卒于太平军攻陷平湖之后。二人均无科名,①黄金台这一文人群体中,多无科名者,可考知顾邦杰(蓉屏)是廪生,费椿(春林)是诸生,卢揖桥(奕春)道光四年补博士弟子员,贾敦艮(芝房)是诸生。但都酷爱读书,著述都比较多。②据沈筠《守经堂自著书》所列“行箧所存者十七种”、“辛酉三月遭毁者二十四种”,沈氏自著书有41种。见《守经堂诗集》卷末附录,光绪刻本。据沈筠同治元年四月避乱南汇时所编《守经堂补亡书目》及《未刻诸稿》所记,③沈筠《守经堂诗集》卷末附录。《未刻诸稿》小字下标注“随身携带者用墨卷标出”,则可据此推测“补亡书目”是据记忆补录的书目。收书204种。这是沈筠最低限度的藏书。以“补亡书目”和黄金台日记所记与沈筠的交往,可进一步还原二人之间书籍往还细节。黄氏赠沈氏的诗文全集,沈目有著录,沈氏借给、赠送黄氏的诸多书,如《龙湫嗣音集》、《镜池楼诗》、《耐冷续谈》、《鸡窗百二稿》、《棠荫录》、《海盐徐氏诗》亦在目录中,其中后五种沈氏很可能是将复本送给黄氏。其他为沈氏目录所记,又见于黄氏日记为黄氏摘抄阅读者有近30种,此种重合正可见阅读兴趣在某些方面的重合。沈氏目录所列嘉兴及周边区域地方文献有34种。黄金台师友的诗文集,沈氏目录中多有著录。

黄金台日记有丰富的关于书籍的借还记录,有1次借书遭拒,有10余次彼此索还。其中黄氏的借还友朋书籍的记录有164次,他人向黄氏借还的记录有172次。两种借还记录中有完整的借还日期共157次,仍按照笔者在处理《管庭芬日记》中借还间隔日期时段的划定,将157次分时段统计。大多数借阅期限在180天以内,超过180天的只有七八种,看来黄金台及其友朋对书籍的借阅时段是心中有谱的。有共同遵循的“谱”,才可能结成相投合的群体。与管庭芬日记中所记录的海宁书籍群体一样,以黄金台为中心的这一群体也有书籍共同体性质。④“共同体”概念,有复杂内涵,参见齐格蒙特·鲍曼《共同体》,欧阳景根译,南京:江苏人民出版社,2003年。在探讨管庭芬日记中书籍借还记录对于书籍共同体的重要意义时,笔者特别揭示这类琐细记录中包涵的潜在规约以及规约运作中的诚信。书籍有借有还,且按照大致期限归还,是书籍进一步流动的重要保障。

若将目光投向前文所提及的道光十二年和道光二十二年黄金台“为之狂喜”、“喜心翻倒”的两份购书清单,或许有异样的陌生感觉;再拓展看黄金台36年日记中关于书籍的借还、赠答、买卖、抄录,书籍层出不穷,整体感觉近似。看那两份清单,陌生的远远多于熟悉的,其中多有亡佚或仅见诸目录著录的集子。清代浩繁的书籍,当与藏用者身处的位置及如何藏用联系时,应有层次之分。洪亮吉在《北江诗话》中将藏书家分为五等,即所谓考订家、校雠家、收藏家、赏鉴家、掠贩家,其中至少前四类所关注的应是“上层书籍”,见于黄丕烈的藏书题识及钱大昕日记中的古刻古抄、经史要籍等,大致应入此类。而黄金台以及管庭芬这类中下层文人所藏所用书籍,大多为常见刻本或晚近人著述,没有珍稀之本;然繁杂丰富中自具品味,自有难得的活力,他们所寓居的或许是“中层书籍世界”。当然还有“底层书籍世界”,包括日用杂书、初级诗文选本、应试书籍之类。

如果要标举黄金台“中层书籍世界”的重要特征,无疑是丰富的晚近人集部书籍。前文所录两份让黄金台欣喜不已的书单是在道光十二年和道光二十二年,而在日记中,咸丰七年五月初四还有一份书单:“(二十四种)皆不易得之书,余仅以九百十文得之,此一大快事也。”此24种书皆属集部。而在黄金台之前,管庭芬于道光九年八月十七日在旧书铺一次买到27种书,[4]仅凭书名判断,至少有25种属于集部。约略可见从道光九年至咸丰五年,杭、嘉、湖一带书肆中有价格便宜、品种丰富的集部书。在黄金台与友朋的书籍赠答中,集部书也是频频出现,日记中单次赠送在4种及以上书籍的事例有23次,其中有20次集部书为主要内容或全是集部。

为何总是集部?因为晚近人的集子最初刊印并非主要是作为谋利的商品,即使某种集子有一定数量进入书肆,价格也很可能在成本价之下。但它们作为赠礼,既便宜又得体。一次能赠送4种及以上,即可表明它们未进入“家珍”行列。而无论黄金台还是管庭芬的日记都有许多这样的记载,接受的赠书稍后被转手送给别人,这类书籍基本卖不出好价,故继续将其作为人情礼物。它们之所以能作为得体的礼物,或取决于当地的文学风气或文化氛围。当这些晚近的集子在赠送之后流入书肆,或未进入礼品流程而成批进入市场,它们的价格依然便宜。周启荣指出从晚明开始,“书籍市场上从1钱到1两银的书籍应该是很多的”,[5]这是一个大致的判断,若分层细看,则还有更便宜的书,黄金台日记中的记录,就可进一步明晰书籍的价格及其层级。

黄金台读书著述,不是走经史考据的路径,与当时主流的读书治学风气不同。他的日记记录他多次重读《史记》、《汉书》以至关于宋、辽、金、元、明各朝的各类史书;《文选》、唐宋八大家文特别是韩柳文,黄氏也是隔几年就会重读。不过黄氏读这些书,似乎是在觅诗料。乾隆朝开始诗坛上兴盛的写读书组诗的风气依然盛行,黄氏亦受此风气左右。嘉庆二十二年写论《文选》诗44首,“论百二十家之著作兼论其人品心术”。读《左传》、《战国策》,则于道光二十一年写成《左国闲吟》,收咏杂事诗128首,七日内写成;咏《战国策》诗66首,四日内写成。

从黄金台借还书间隔以及阅读某种书起止时间来看,黄金台广收博览,采取的是一种密集式的写作、抄录、阅读。譬如阅读,道光元年在正月、二月间用21天抄写《唐诗类苑》1000首,至四月,从初四至二十七日共阅读笔记、诗话等杂书102种,几乎每天4种以上。他还用此种阅读或摘抄,“横扫”清人集部。与杂书以及集部书籍的丰充相对应的是,在黄氏日记中关于经书以及科举用书基本缺记。黄氏一生追求科名,但日记中几乎感觉不到紧迫感,倒是在他对儿子黄晋馚的期待中不掩饰其焦虑。他基本不记科举书,或限于日记的某种体例,或许那些是俗书,不能进入他的日记,然经书记录的空白,则是一种确切的事实。丰充与缺失的对照,显示黄金台及其友朋享受的是舒适读书生活,科名的追求或许只是生活的一部分。或许由此可以推论,读书、学问的世界其实也可划分层级,有上层的以要籍为中心的正统读书,也有如管、黄等人的“舒适的兴趣阅读”。①此处所涉及的“舒适的兴趣阅读”,当然不仅仅是以是否阅读小说、笔记等书为判断标准,更确切地说是不以科名为中心的阅读,并且有一定自娱性质。所以,清代考据之学尽管是主流,尽管江南是其大本营,但主流没有覆盖全面,大本营内也是形形色色,并不是铁板一块的。历史是选择性的建构,有意识的遗忘。这些中下层的小人物所托身的,或许正占了社会文化的大部分。

下面选二三种笔记、小说来梳理黄金台及其友朋的“舒适的兴趣阅读”记录。

嘉庆二十二年十二月费春林向黄氏借《虞初新志》,至次年四月还。道光元年六月,黄氏向顾望山借阅《虞初续志》;道光十二年正月,黄氏重阅《虞初续志》。道光十七年,费春林赠黄氏《虞初新志》,道光二十三年徐宿生来借阅此书,咸丰元年钱小园借阅。①张潮编《虞初新志》通常作为文言小说,因其类型较独特,或名之曰“虞初体”;近年有学者认为此书实为文章总集。感谢台湾大学中文系康韵梅教授在2015年8月浙江大学人文高等研究院暑期报告会上对此问题的提示。

道光二十三年十一月黄金台阅《两般秋雨庵随笔》,十二月摘录书中佳句,该月底,龚配京再次借阅此书。次年四月,龚氏又借;七月,黄氏重阅。至咸丰三年八月,黄氏花420文买此书一部;咸丰八年八月,重阅此书。

黄氏在34岁时用2000文购《林蕙堂全集》、《水浒传》、《红楼梦》。大致推算,两部小说价格很可能在700文以上,能用高价买闲书,自是喜爱的流露。在他的日记中,他先后在46岁、59岁时用数天时间重温《水浒传》。余意未尽,他晚年对《水浒传》的续书《荡寇志》也产生兴趣,67岁那一年读《荡寇志》三遍,68岁时又用数天时间读一遍,并作《荡寇志跋》。

《红楼梦》的流行在清代并非畅通无阻,有学者指出,乾隆时期,清廷没有注意到《红楼梦》,最早查禁的是嘉庆十二年安徽学政玉麟,他严禁刊刻传播《红楼梦》,并焚毁该书版片,道光年间江苏、浙江皆有查禁之事。[6]黄金台在29岁、30岁两年对这边缘性闲书十分迷恋,自此之后,兴趣大减,在39岁、46岁时重阅,其后仍有关于《红楼梦》的信息在日记中出现:

三月二十四日,咏《红楼梦》贾宝玉,得七绝十首。

三月二十五日,咏林黛玉十首,袭人四首。

三月二十六日,咏薛宝钗八首,秦可卿四首。

……

四月七日,咏柳湘莲、贾雨村各二首,薛蝌、甄宝玉各一首。共咏《红梦》男子十人,女子六十人,合计一百六十首。

这是嘉庆二十二年年初的密集式写作;接续此举的是从六月开始的咏戏曲集《缀白裘》,他从俞芷衫处借得48本的全套,用25天从《金锁记》写到《邯郸梦》,共成诗103首;②黄氏日记如此记录:“六月十一日,咏《金锁记·送女》、《三国志·刀会》、《战花魁·劝装》、《牡丹亭·叫画》各七律一首。六月十二日,咏《琵琶记·辞朝》、《翠屏山·友诳》、《焚香记·阳告》、《永团圆·堂婚》四首。六月十三日,咏《一捧雪·搜盃》、《水浒记·刘唐》、《金貂记·诈疯》、《寻亲记·茶坊》四首。六月十四日,咏《玉簪记·秋江》、《望湖亭·照镜》、《双珠记·卖子》、《水浒记·惜茶》四首。……”七月二十一日、二十二日又题咏《李笠翁一家言》中戏曲10首。此前他还写过咏《聊斋志异》的诗,也有单独一册,估计也是如此写成。能速成咏小说戏曲之作,此前必有闲览的慢功夫。所谓慢,不一定是细读考据,而是从容地赏鉴与品味。黄金台是戏迷,③郑志良文揭示他如何跟随乡村戏班看戏情形。似乎也是小说迷,《红楼梦》、《聊斋志异》在写题咏诗之前应多次寓目。题咏完毕,黄金台更有推波助澜之举。他请人作《读红楼梦图》,遍约周边文人题辞,统计日记中的记录,题辞者有60人,所题主要为诗,其次为词,亦有写骈文者,作者多有嘉兴府之外者,其中有2名僧人、2名闺秀。④黄金台《读红楼梦图》题辞似附《红楼梦杂咏》刊行,然查检《红楼梦杂咏》,未见60家题辞。此题辞除日记记载外,未见他书提及,其稿很可能亡佚。之所以不选择读《聊斋》、读戏作图而选择《红楼梦》,或许前二者的风雅性稍逊。而就文人爱好而言,《聊斋》、戏曲是黄金台等人的“小众爱好”,不如《红楼梦》,是“群体性参与”,故他能在两年之内发动如此多的人来营造更大的风雅。

《读红楼梦图》60人的题辞群体除方外、闺秀之外,还有当湖书院、魏塘书院两书院的生徒。他们是否都是《红楼梦》的读者?有两种可能:其一,因为是题图诗,故可敷衍应付;其二,真的读过《红楼梦》。若真有如此多读者,包括方外之人也在读《红楼梦》,这些不仅仅是红学史上有意义的事情,也为再看“中层书籍世界”提供了观察视角。一方面社会上有禁抑《红楼梦》的力量,但实际生活中却又有“活泼泼的”阅读。“雪夜闭门读禁书”,据说是读书人的一种乐趣,“读禁书”的存在,也证示规训与实际生活的距离。①咸丰七年,黄金台69岁,读了一本真正的禁书:“正月十二日,始见戴名世《南山集》古文五卷,后附《孑遗录》一卷,纪桐城被寇始末。其文清遒雅洁,绝无干碍,不知当日何以身罹文网,竟以致伏法也。”读《红》群体虽不能过度夸大,然亦不能小看其规模。在黄氏日记中,道光四年吴墨乡来借《红楼梦》,其后道光五年叶书城、道光十四年钱棣山向他借阅。其他如道光十五年看到“馥田”所画《红楼梦图》(共48人),道光二十八年读《红楼梦论赞》,咸丰元年吴晓湖赠所刻《怡红集》十部,咸丰四年阅《红楼觥史》,咸丰七年赠耿思泉《红楼梦百咏》,诸如此类,既可见黄氏的兴趣,亦可见读《红》群体的存在。

若以一粟编《红楼梦书录》为范围梳理,清代浙江与《红楼梦》版本、题诗(词)、评论有关的人物不下20人,②这些浙人是:朱逌然(余姚)、俞明震(山阴)、赵之谦(会稽)、宗稽辰(会稽)、姚燮(镇海)、陈其泰(海宁)、谢鸿申(会稽)、傅钟麟(山阴)、周春(海宁)、徐凤仪(钱塘)、许憩亭(海宁)、孙渠甫(吴兴)、俞思谦(海宁)、沈谦(萧山)、李嬽(秀水,闺秀)、潘孚铭(山阴)、孙荪意(仁和,闺秀)、吴藻(仁和,闺秀)、汪淑娟(钱塘,闺秀)、何镛(山阴)。参见一粟编《红楼梦书录》,上海:上海古籍出版社,1981年。《红楼梦书录》还记录了咸丰十年八月十三日李慈铭阅读《红楼梦》事,见《红楼梦书录》,第26页。而现代红学的兴起,浙人王国维、蔡元培以及稍后的俞平伯,皆有相当建树。这类书目记录材料,可使两浙“红学”史的脉络更为清晰。

在沈筠的《守经堂补亡书目》中,有《红楼梦》、《水浒传》、《缀白裘》、《聊斋志异》、《桃花扇》、《三国志通俗演义》等书的著录,则完全可将沈氏与黄氏视为兴趣投合的一类人。

黄金台与管庭芬有很多相似性,居地接近,经历、爱好、著述皆有相似之处。若以二人日记为考察范围,看嘉庆二十二年至咸丰八年两人日记中的书籍流动情况,大致统计,有32种书均在两人日记中出现,较特别的是《红楼梦》、《水浒传》、《聊斋志异》、《虞初新志》、《觚剩》、《寄园寄所寄》、《说铃》、《情史》、《武功记盛》、《浙西六家诗抄》、《诂经精舍文集》、《疑雨集》、《有正味斋全集》、《归震川集》、袁枚著作系列等。此处以卷帙较多的笔记丛书《说铃》为例,在黄氏日记中有徐兰江借、何子桑赠、黄氏赠卢揖桥八本、黄氏三次重阅、钱莲舟借、龚配京借、钱小园借诸记录;在管氏日记中有研州还、“仲方叔岳”还、钱爱斋借、芑塘借、笠湖还诸记录。

在管庭芬日记中,可见嘉道年间海宁也存在一个包括周春以至管庭芬在内的《红楼梦》阅读鉴赏群体。近有学者从地域上论说浙西在红学史上的地位,其地出现袁枚、周春、戚蓼生、舒元炜、范锴、陈其泰、黄金台等代表人物;而且乾隆五十八年十月二十日,南京王开泰“寅贰号船”承载9部18套《红楼梦》从乍浦启航,东渡扶桑,开启《红楼梦》走向世界之路。更可进一步,《红楼梦》的一个重要版本桐花凤阁批校本中的批者徐元锡、徐申锡是徐士芬之子,[7]徐士芬就是黄金台日记中出现四次的徐辛庵。徐氏兄弟之所以得到海宁陈其泰手评《红楼梦》原稿,与钟步崧、黄燮清有关,而这两人在黄金日记中多次出现,钟氏是黄金台的弟子。《红楼梦》的传播有地域特色,且有源有流,故将《读红楼梦图》60人题辞群体假定为读《红》群体,也有其基础。

黄金台日记中记录所读之书,其地域色彩还有其他呈现形式,如全祖望、朱彝尊、厉鹗、袁枚、吴锡麒等人文集,以及《浙西六家诗抄》、《南宋杂事诗》等总集,是他反复阅读的书籍。袁枚在黄氏日记中有突出的记录,他自32岁至68岁先后四次买过袁枚的作品集,12次阅读(包含重阅)、抄录袁枚诗文,而在借还、赠答袁枚作品集行列的还有徐宿生、龚配京、沈镜堂、陈东堂。①据黄氏日记及其他文献所记,袁枚在清代文学史上的实际地位应远远超过近代以来文学史所反映的。另,袁枚《随园诗话》卷二第23则中有一段较早“涉红”史料,胡适最早发现和引用,对红学的建立有重要影响。相关文本考证,见郑幸《从〈随园诗话〉早期家刻本看涉红史料真伪问题》,《红楼梦学刊》2013年第3期。对一些晚近浙人所著笔记、诗话,他们也多有关注,如梁绍壬《两般秋雨庵随笔》,宋咸熙《耐冷谈》、《耐冷续谈》。宋咸熙二书的借还赠答群体包括周辛甫、费恺中、沈浪仙、雷蕴峰、柯春塘、袁丙昇、陈东堂等。

五、结语与余论

上文从书籍雕印成本、黄金台年收入支出、道咸之际物价(书价与米价)等经济因素,以及黄金台的人生处境、日常交往情况,从书肆售卖、礼物赠答两个视角,推断至少在道咸之际刊印晚近文人的别集,尤其是自己刊印自己的集子,或父亲、祖父及其他家人的集子,其主要目的不在销售谋利,而在用作礼物。简言之,要回到传统的声名观念与人情关系情境中来理解晚近人物诗文集的刊印目的。由此可再作推衍,传统社会书籍的流动大致有两种方式,一种是按照市场需求作为商品流动,另外一种是依循人情网络作为礼物流动。

以黄金台为中心,结合其友朋及有代表性的管庭芬等人物的比照分析,大约可见在中下层文人群体中存在另一个书籍世界,结合其中多晚近人集部书,多笔记、小说等杂书的重要特征,以及随性、自娱的阅读兴趣倾向,暂名之曰“中层书籍世界”。之所以如此大致划定,用意在强调书籍与社会阶层有某种联系,不同的书籍世界指向不同的阅读方式和著述方式,黄金台的书籍世界有明显的地域特征,对《红楼梦》、《缀白裘》等小说戏曲的喜爱,对浙人著作的看重,以及对本土闺秀作家的留意,是此特征的主要表现。黄金台的书籍世界是由众多的以书相投合的师友与弟子、书籍的流动以及背后潜在的规约组成。借还有定期、书籍可共享等规约的存在,是书籍共享群体建立的根基。

黄金台日记中关于书籍的繁富记载,包含撰写、汇合、抄录、编辑、刊刻刷印、费用筹集、赠答、借还、买卖等诸多环节。36年日记中关于书籍的记录有难得的整体性与连贯性,从稍长的时段,可见一部书稿的形成与流通,如《红楼梦杂咏》、《国朝骈体正声》,或者书稿系列性的形成,如《木鸡书屋文》初、二、三、四集;从较短的间隔,可见一书的阅读与摘抄经过和借还记录。关于书籍的记录,应是黄金台十分用心的“经营”。书籍或文本是文字的编织,而黄金台似在一种结构或网络中主动利用书籍在编织一个更大的“社会文本”,他在利用书籍建立一种“叙事”或者促成一种“书写”。之所以强调黄金台的主动,一方面是利用江南水道的便利出访,另一方面是对人际距离及关系的适度调控,两种维度有意识的拓展,对于位处中下层的黄金台而言,自己的集子,或许是最恰当的交流媒介。

关于“叙事”的定义,柯比(A.Kerby)有如此界定:“可以把叙事看成是在讲述当前的一系列事件,以便形成一种有意义的序列——叙事的故事或情节。”[8]叙事不限于文字,它无所不在,赋予世界以意义。书籍在黄金台及其师友群体中的形成与流转,背后其实有一套“参照性约定”的存在,也就是说黄金台书籍世界的叙事,有自己的讲述方式,有其自具的规律性、规范性、恰当性和情境性,当然这种约定有可能是默认、心照不宣,其中最重要的包括有来必有往、共享、赠与答、诚信等等,而恰当性和情境性应与习惯性场合中的言语相关,即于特定的场合作出得体适宜的反应,如黄金台会根据交往对象的不同赠送种数不同的自著诗文集,他人请黄金台为诗文集评点、编选、撰序,可能在润笔之外,赠送若干种新印诗文集。以书籍为媒介的叙事具有连续性,连续性需要拥有一定资格、共识及常识的人来维系和强化。黄金台书籍世界中的人物,在地方上有或大或小的文名,有一定数量的藏书,又因“参照性约定”的存在,彼此之间交流的延续成为可能,并从中获得认同感。这种认同感在他的日记中时有流露,如道光二十九年十一月初五日记云:“得吉桐生杭州书,言寓杭半年,所遇文人无不求余文集者”;咸丰四年十二月初十日记云:“复顾蓉屏书,赠四集文一部,应秀水钱伯声之求也。(近时求余稿者,如云而起。)”

“叙事是从根本上含有我们对世界、经验以及我们自己的认知和理解,……正是通过借用各种叙事形式,我们自己本身才获得意义。”[9]无论“文本”还是“叙事”,都涵有“编织”之意。既然是编织,黄金台就可视为织物上的一个普通节点,与其友朋一样。在一个共处的文本中,意义、认同是在互相关联中滋生的。没有群体,也就没有黄金台。黄金台日记中关于书籍的记载,毫无疑问,是繁富的碎片,然欲寻找其意义何在,当回到书籍叙事、书籍文本世界的建立层面上来,沿循时间的脉络,建立碎片之间的连贯性,黄金台及其友朋“为书籍的一生”和乐此不疲才能获得一种秩序和意义。

由黄金台与其师友的“中层书籍世界”、参照性规约,以及书籍叙事的连续性、叙事建立的认同感,似可进一步思考“江南学术/文化共同体”存在的可能性。齐格蒙特·鲍曼在讨论共同体概念时,引用斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tönnies)的两个概念,即共同体要有“共同理解”(common understanding)、“自然地出现”(coming naturally),[10]认为共同体意味着“相同性”(sameness);[11]共同体不是源于任何经济成本—收益的分析,内部的交流是全面的、经常的,其中有一种历经时间而形成的群体体验,还有一种“地理位置的感觉”,此种地理位置的感觉“不是建立在归属于抽象的‘社会’这一需要的基础上,而是建立在归属于特殊的地方这一需要的基础上;为了满足这一需要,人们产生了承诺与忠诚。”[12]此处“地理位置感觉”似近乎地方性的归属感,黄金台的赠答范围及阅读的某些重要倾向,应是这种感觉的外在表征;而在著述中,则体现为为周边文人集子撰序题辞,以巧妙的方式嵌入其他文本;还参与地方性文献的摘抄编辑。清代的许多地方文献,尤其是关涉一邑一乡者,多由当地中下层文人完成。

黄金台书籍世界中包含的人情关系的丰富性与复杂性,似有西方“共同体”概念所未能揭示的。此处之所以借用“江南学术/文化共同体”这一概念工具,是便于理解清代江南学术为何整体性繁荣,可了解其形成脉理与作用机制,更好地考察丰富的书籍作为流动资源如何促进了文学与学术多样性的生成,如何培育中下层文人,形成近似专职性的“以书谋生者”。

[1][清]管庭芬撰,张廷银整理:《管庭芬日记》(全4册),北京:中华书局,2013年。

[2]程千帆:《唐代进士行卷与文学》,《程千帆全集》第8卷,石家庄:河北教育出版社,2000年,第5页。

[3]石晓军:《清末中国研究日本的先驱者沈筠事迹考》,《浙江工商大学学报》2014年第2期。

[4][清]管庭芬撰,张廷银整理:《管庭芬日记》第2册,北京:中华书局,2013年,第530-531页。

[5]周启荣:《明清印刷书籍成本、价格及其商品价值的研究》,《浙江大学学报》2010年第1期。

[6]赵维国:《教化与惩戒:中国古代小说禁毁问题研究》,上海:上海古籍出版社,2014年,第323-329页。

[7]宋庆中:《〈红楼梦〉评批者徐伯蕃、徐勉如考论》,《红楼梦学刊》2014年第3期。

[8][9][英]奈杰尔·拉波特、乔安娜·奥费林:《社会文化人类学的关键概念》,鲍雯妍、张亚辉译,北京:华夏出版社,2005年,第245、247页。

[10][11][12][英]齐格蒙特·鲍曼:《共同体》,欧阳景根译,南京:江苏人民出版社,2003年,第5-6、141、136-137页。

责任编辑:王法敏

I206.2;G112

A

1000-7326(2015)12-0127-14

*本文系国家社科基金重大项目“中国古代文献文化史”(10&ZD130)、教育部人文社会科学研究项目“清代文人结社整体研究”(13YJA751055)的阶段性成果。本文撰写,得到浙江大学人文高等研究院2015年暑期驻访项目的支持,谨申谢忱。

徐雁平,南京大学文学院教授、博士生导师(江苏南京,210023)。