公益行为中的动机与媒体效应研究*

钟智锦

公益行为中的动机与媒体效应研究*

钟智锦

本文在网络调研(n=490)的基础上,分析了媒体使用、心理动机和公益行为三者之间的关系。研究发现,自我收益动机对网络公益行为有显著的积极作用,社会压力动机对现实公益行为有显著的正面影响,信任缺失动机对现实公益行为的作用是显著且负面的,同情与社会责任动机的作用则不显著。阅听传统媒体的新闻报道,一方面能够显著影响社会压力动机和自我收益动机,另一方面会直接促进现实生活公益行为的发生。新媒体的使用会增强自我收益动机和削弱信任缺失动机,但是会直接鼓励网络公益行为的实施。同情和社会责任则对公益行为没有显著影响。

公益行为动机媒介效果

一、国内外研究现状述评

公益是指个人或组织帮助他人或者实现公共利益的志愿行为。在各种社会矛盾交错的中国社会,公民的公益行为能够形成互惠的慈善文化机制,有利于社会矛盾的解决。网络媒体的兴起使得草根网民可以通过社交媒体发布求助信息,也可以通过各种社交媒体平台实施在线捐赠或者组织公益活动。

目前国内的公益研究主要集中在以下方面:公益行为研究,包括公民个体的志愿服务、捐赠研究,如丁元竹、江汛清的《志愿活动研究:类型、评价与管理》等;公益组织研究,包括官办公益组织的转型、草根NGO的行动与困境、国际NGO的本土化活动研究等,如孙立平等人所著的《动员与参与:第三部门募捐机制个案研究》;公益法律、政策与公益历史文化研究,如周秋光、曾桂林的《中国慈善简史》;企业公益行为和社会责任研究,目前已成为管理学的重要研究方向。[1]总的来说,目前国内公益研究主要侧重于质化的案例研究,少量的量化研究主要依赖于民政部门的统计数据,缺乏来自公民个体的一手资料。此外,国内已经有部分学者开展了关于新媒体公益的研究,探讨新媒体环境下公益传播的特点、模式、影响和法律困境,[2][3]但主要是对典型公益活动的个案分析,以及对网络公益传播形态和价值的探讨,大多数研究局限于概括性分析,缺乏理论框架和对网络公益的深度观察与实证调研。

国外的公益慈善研究已比较成熟,并呈现出跨学科趋势,包括市场营销学、经济学、心理学、社会学、政治学、脑科学领域等。大概分为以下几个维度:影响捐赠的个体因素,如动机、性格、收入、社会网络等;[4]影响捐赠的社会因素,如政府政策、税收、宗教、慈善事业的透明等;[5][6]器官捐赠和献血的机制研究。[7]贝克(Bekkers)和维普肯(Wiepking)对大量以实证方法为基础的公益研究做了总结,归纳出驱使个体做出公益行为的八大机制:意识到自己被需要、外部动员、成本与收益、利他、个体荣誉、心理获益、价值观和自我效能度。[8]关于媒体与公益,尤其新媒体与公益的探讨还较少见。

二、公益传播过程中新旧媒体的角色

媒体对个体公益行为的影响主要有两方面。其一,报道公益新闻,传播公益信息。无论是传统媒体,还是互联网,都具备这一功能。近几年国内自然灾害、安全事故频发,媒体对灾难、受灾群众的密集报道、对社会各界发出的救助行动的报道都属于公益传播的范畴。[9]由此可见,媒体的新闻报道有助于传播公益信息,吸引受众对公益事件的关注,媒体树立的公益慈善典型榜样又能够起到动员鼓励的作用,激励更多普通人投入到公益事业中。其二是提供实现公益捐助的平台,如电视台设立专门的公益节目,将公益捐赠与娱乐相结合,报纸通过报道弱势群体或者需要救助的个体对象,设立捐赠渠道。能将这一功能发挥更大作用的是基于web2.0技术的互联网,社交媒体不仅能够使公益组织的信息传播更顺畅,而且有益于动员公众,接触到大量潜在捐赠者;[10]各种求助信息和公益活动能够在微博、BBS论坛、SNS社区等网络媒体上快速传播。网民可以通过支付宝、网上银行在社交媒体平台直接捐赠。

通过以上推论,本研究提出以下研究假设:

H1:个体阅听传统媒体的新闻报道能促进他们参加公益活动;

H2:个体使用互联网能促进他们参加公益活动。

三、公益动机的类型及其对公益行为的影响

新媒体环境下公益事业的最大特征是个体的草根民众成为公益的主体之一,这些“草根民众”在话题上的号召力、在传播效果上的影响力、甚至在公益资金筹措上的巨大能量都不可低估。[11]虽然普通公民是公益的重要参与对象,但却存在种种阻碍因素。一方面,人们实施救助的动力往往来自于个案的感染力,然而社交媒体上铺天盖地的筹款申请和救助请求,极易淡化个案的影响力,难以促使人们付诸实际行动。另一方面,人们往往乐意参加不需要付出太多代价的公益传播活动,如转发公益信息。但当触及实质性的捐款捐物和志愿者行动时,就会顾虑重重。因此,需要了解网民参与公益行为的动机,探索哪些动机对公益行为具有何种影响力,从而在进行公益传播和动员时讲究策略,以达到最优效果。

动机是引起个体活动,维持并促使活动朝向某一目标进行的内部动力,可以分为内在动机和外在动机。内在动机指的是任务本身的兴趣或愉悦带来的动机,往往存在于个体内部且并不依赖于外部力量的驱动,如完成任务带来的成就感、技能和能力的提升等。外在动机指的是从事某个活动的行为是受到外部力量的驱使,如金钱、地位、惩罚、竞争等。[12][13]根据动机理论,个体参与公益行为的主要动机有如下几种:同情、社会责任、自我收益、社会压(动)力和信任缺失。

很多学者认为人性中的仁爱、同情、怜悯是公益慈善精神和行为的根源。如卢梭认为人们更容易同情处境不如自己的人,首先是看到别人的痛苦,然后通过“移情”作用对他人的痛苦感同身受,从而产生同情。叔本华认为从同情出发可以探索到人类行为的道德意义。[14]中国儒家思想强调仁爱、佛教信仰“慈悲为怀”,都注重人与人的相互关爱。因此,对弱势群体的同情可以说是公益行为的一个重要动机。

另一个道德层面的公益动机是社会责任,在很多媒体的公益宣传中,常强调公益活动所体现的社会责任感或道德力量。西塞罗在《论责任》中,认为人类公益行为的根源是人在社会生活中应当履行的道德责任,个体对社会公共利益的贡献会使后代获得更加持久的恩惠。[15]雅诺斯基在《公民与文明社会》中,把公民为社会权利出力、志愿参加政府和协会发起的服务以帮助不幸者等公益行为,列为公民社会责任栏中的一项。[16]中国的现代学者中也有人认为社会公益行为是公民应该履行的一项社会责任。[17]

公益慈善的第三个可能的动机是自我收益。在马斯洛的需求金字塔里,自我实现超越了生理需求、人际关系需求,成为最高层次的需求。公益行为虽然并不追求物质回报,但是参加公益行为、帮助弱势群体能让人感觉到自我价值的实现,能给人的心理带来极大的满足感。此外,参加公益事业使个体能够接触到更多人群,一方面可以了解需要帮助的群体的困难和诉求,另一方面可以认识更多的与自己志趣相投的公益人,丰富个体的社会网络,这对个体来说都是收益。

影响公益行为的第四个可能的动机是社会压力(或动力),这种压力一方面来自媒体,另一方面来自于个人的人际网络。拉扎斯菲尔德等学者认为大众传播的功能之一是“社会规范强制功能”。当大众传媒的报道将公益与“高尚”“道德”之类的标签紧密相连时,在一定程度上会造成“制度性压力”,违背主流公益观念的观点和行为极有可能受到批评。同样,大众传媒报道对公益活动的报道和号召会产生动员作用,使得一部分受众选择响应媒体的号召。[18]另外一个动力来自于个体的社交网络,很多研究都发现,社交网络是公民参与社会公共事务的重要动员力量。[19]普通人投身于公共事业很大程度上是因为有人请他们这么做,[20][21]这些人有可能是与他们联系非常密切的强关系,也有可能是只有泛泛之交的弱关系。如果是强关系邀请一个个体进行公益行为,个体会顾忌情面而不拒绝;如果一个人对公共事务没有任何兴趣,那么弱关系则很有可能将他(她)引入到公益领域。

对中国的个体民众来说,参加公益慈善的另一个动机可能是对官方慈善机构的不信任。近几年,“郭美美事件”“万元餐饮发票”“小数点风波”等事件使红十字会、中华慈善总会、青基会、中华少年儿童慈善救助基金会等具有官方背景的公益组织陷入信任危机,信息、项目操作、财务等不透明因素消解了民众的信任,这在一定程度上也有可能刺激了草根公益的繁荣。

基于以上对公益动机的分析,本研究提出以下研究假设:

H3:同情动机能促进公益行为;

H4:社会责任动机能促进公益行为;

H5:自我收益动机能促进公益行为;

H6:社会压力动机能促进公益行为;

H7:信任缺失动机能促进公益行为。

此外,本研究还希望探索是何种原因引起了公益动机的差异。首先,个体的性别、教育程度等人口社会学变量是否会构成公益动机的差异?其次,媒体作为公益传播的主体,承担了公益教育的职责,其传播效果究竟如何?因此,本研究提出以下研究问题:

研究问题1:人口社会学变量如何影响网民的公益动机?

研究问题2:传统媒体和新媒体如何影响网民的公益动机?

四、研究方法

(一)问卷与样本

为了检验研究假设和回答研究问题,本研究进行了一次网络调研,先在一个名为Qualtrics问卷网站设计好问卷,然后以滚雪球的方法邀请互联网用户进行填答,调研持续2个月,最终获得490份有效问卷。在所有的填答者中,男性269人,占54.9%,女性219人,占44.7%,有两人没有报告性别。平均年龄26.61岁(最大15岁,最小62岁,标准差为6.84)。9.8%的样本具有高中及以下教育程度,39.4%的样本拥有大专学历,50.8%的样本具有大学本科及以上学历。25.7%的样本目前还没有收入,55.8%的样本月收入为2000—6000元,18.4%的样本月收入在6000元以上。

(二)测量方法

1.媒体使用。传统媒体的使用主要是测量对媒体上新闻报道的关注,是通过询问研究对象平均每天在电视(不包括网络电视)上看新闻节目、在报纸(不包括网络报纸)上看新闻、在杂志(不包括网络杂志)上看新闻的时间来测量的(“从不”=1,“5小时以上”=7)。

由于网络媒体对公益行为的影响一方面是通过网络新闻的传播,另一方面是通过社交媒体工具,所以对网络媒体使用的测量也由这两部分构成:平均每天在网络(包括手机网络)上看新闻的时间;平均每天上微博、论坛、SNS网站的时间总和(“从不”=1,“5小时以上”=7)。

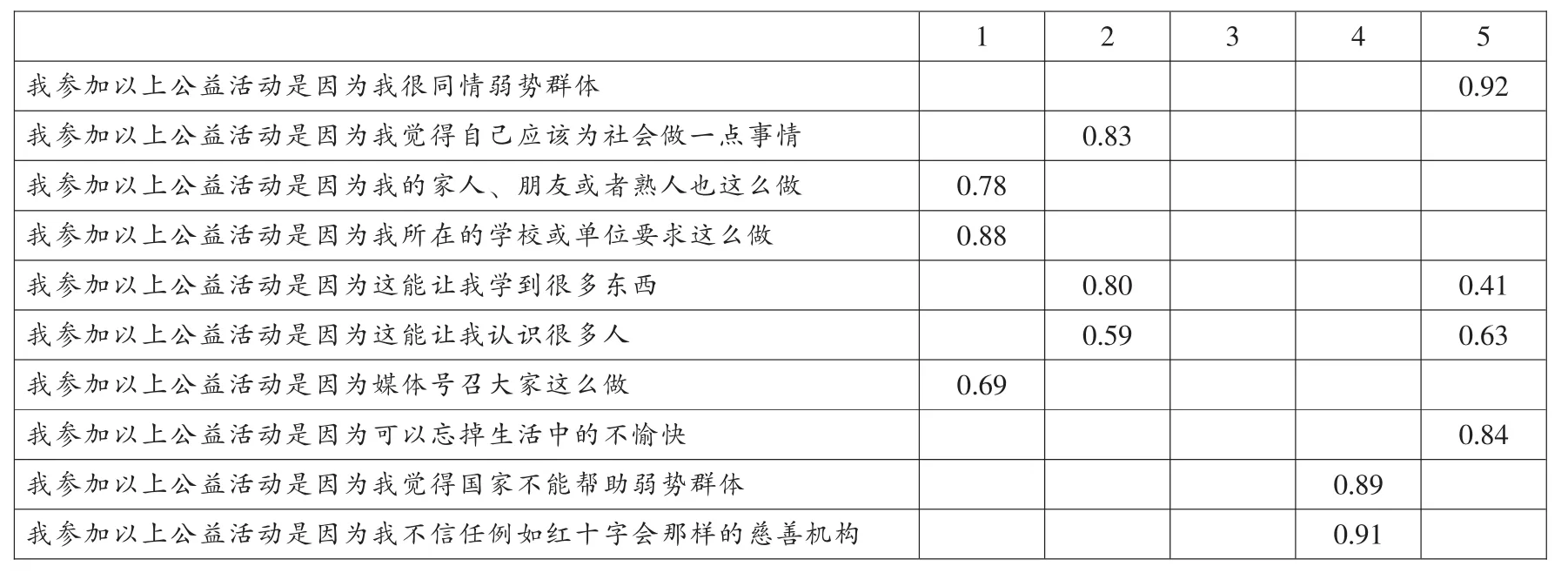

2.公益动机。由于现有文献中,较少有直接测量中国网民参与公益行为的量表,因此本研究根据前文所论述的可能存在的公益动机,开发了一套五级里克特量表,具体如下。

同情动机:我参加公益活动是因为我很同情弱势群体。

责任动机:我参加公益活动是因为我觉得自己应该为社会做一点事情。

社会压力动机:我参加公益活动是因为我的家人、朋友或者熟人也这么做;我参加公益活动是因为我所在的学校或单位要求这么做;我参加公益活动是因为媒体号召大家这么做。

自我收益动机:我参加公益活动是因为这能让我学到很多东西;我参加公益活动是因为这能让我认识很多人;我参加公益活动是因为可以忘掉生活中的不愉快。

信任缺失动机:我参加公益活动是因为我觉得国家不能帮助弱势群体;我参加公益活动是因为我不信任例如红十字会那样的慈善机构。

对动机量表的效度检验是通过主成分因子分析进行的,设定因子数量为5个,计算得出KMO值为0.77,整个因子分析能解释81.90%的总方差。压缩了因子负荷低于0.40的测量项之后,旋转后的因子负荷如表1所示,其中“我参加以上公益活动是因为这能让我学到很多东西”“我参加以上公益活动是因为这能让我认识很多人”这两项在责任动机和个人收益动机上的负荷均大于0.40,考虑到这两项更多侧重于公益活动给个体带来的收益,因此将其归入个人收益动机。总之,因子分析析出的五个因子比较明显地代表同情动机、责任动机、社会压力动机、自我收益动机和信任缺失动机,显示出较好的效度。

表1 各因子负荷报告

3.公益行为。本研究将网络公益行为和现实公益行为区分开来。网络公益行为的测量是通过询问填答者在过去的半年内是否做过以下事情(“是”=1,“否”=0):在网络上帮别人发布原创求助信息;转发别人的求助信息;在网上捐款;在网上捐物;在网上义卖自己的东西;在网上购买别人义卖的东西。

对现实公益行为的测量思路与测量网络公益行为的思路类似,所问的是以下问题:在网下捐款;在网下捐物;参加志愿者活动或者做义工;支教;无偿献血。

各变量的描述性统计值和信度见表2。

表2 各变量的描述性统计值和信度

五、统计分析

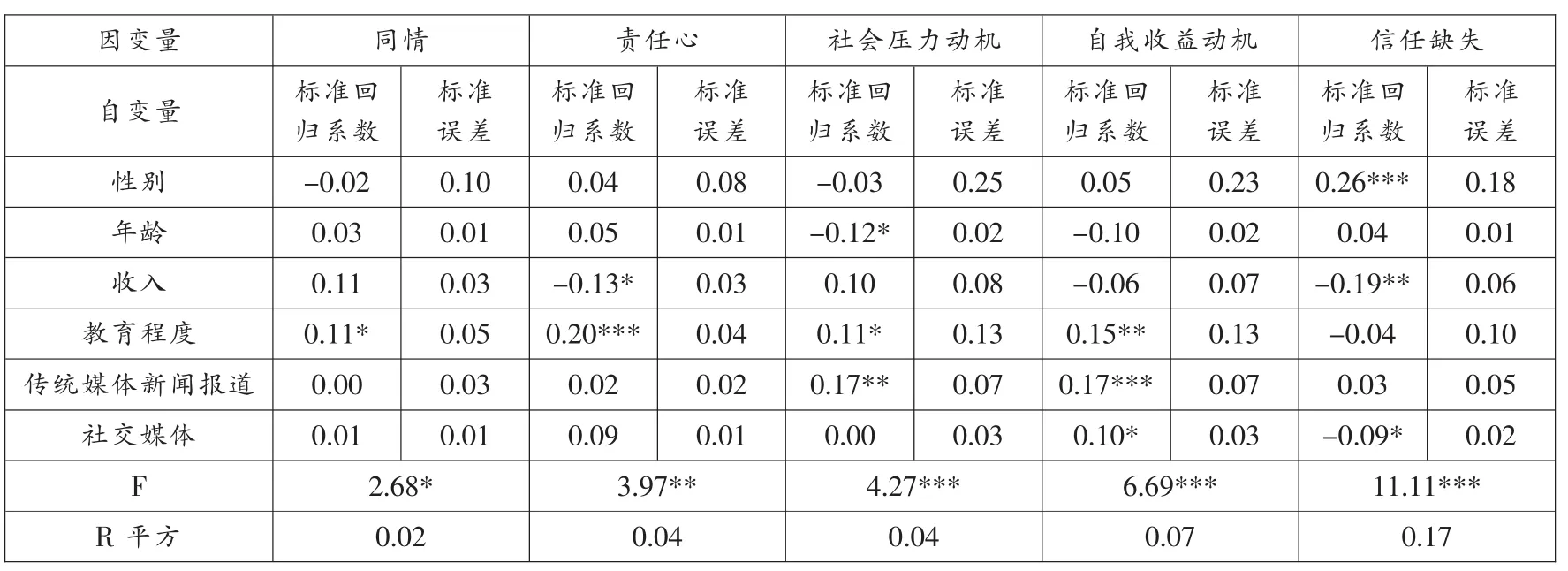

研究问题1和2关注的是人口社会学变量和媒介使用是否引起公益动机的差异,本研究以六种公益动机为因变量,人口社会学特征和媒介使用为自变量,进行了一系列多元回归分析,结果如表3所示。

性别的差异会引起信任缺失动机的显著差异,也就是说,男性更有可能因为不信任官方慈善机构而投身于公益活动。年龄对社会压力动机有显著负影响,年龄越大的人,越不太可能因为外界的压力而参与公益行为。收入越高的人,越不可能因为不信任官方公益渠道而实施公益行为。教育程度对同情、责任心、自我收益、社会压力动机均有积极显著的作用,且标准回归系数较大,意味着教育是促进公益动机的最重要的人口社会学变量,学校教育可以提升人们的道德和价值观,对人们参与志愿活动和慈善捐赠产生积极影响。传统媒体对社会压力动机和自我收益动机均有显著的积极影响,可见大众传媒的公益报道确实能够产生一定的社会号召力,并且能够帮助人们意识到公益行为在“利他”的同时也是“自利”的。新媒体同样能够增强自我收益动机,但会消解信任缺失动机,换言之,慈善机构“黑幕”在新媒体上的曝光和传播事实上打击了网民对整个公益事业的信心。

表3 影响公益动机的因素

表4 在线公益行为和现实公益行为的多元回归分析

研究假设1至7分别关注公益动机、媒介使用对公益行为的作用,本研究进行了两个模型的回归分析,第一个模型以网络公益行为为因变量,五种公益动机、两种媒介使用(传统媒体和新媒体)为自变量,人口社会学特征为控制变量。第二个模型以现实公益行为为因变量,其他变量与模型一一致。在回归分析中检验了各自变量之间是否存在多重共线性,VIF值均小于2,意味着不存在多重共线性,两个模型的F值均显著。模型一显示,自我收益动机对在线公益行为有着明显的促进作用(Beta=0.13,p=0.032),而同情、责任感、社会压力和信任缺失的作用都不显著。在两种媒介中,新媒体的使用对网络公益行为有着积极的促进作用,而传统媒体的新闻报道的作用并不显著。模型二显示,社会压力动机对现实公益有明显的推动作用(Beta=0.11,p=0.035),信任缺失呈显著负作用(Beta=-0.12,p=0.026),其他几种动机的作用皆不显著。传统媒体的新闻报道对现实公益行为有着直接的积极的促进作用(Beta= 0.15,p=0.003),再次验证传统媒体确实具有直接动员网民投身于公益事业的力量。根据以上数据分析的结果,表5总结了各个研究假设是否得到支持的情况。

本研究发现自我收益动机对网络公益行为有显著的促进作用,网民的公益行为在很大程度上是出于对自身利益的考虑,这体现了当代中国网民的务实导向。公益慈善对个体来说虽然不能带来明确的物质回报,但是通过参加公益活动而认识更多志趣相投的人、通过帮助别人而实现自我价值或者只是简单地让自己更快乐,这些人际关系层面和精神层面的回报发挥着强大的推动作用。正如亚当·斯密所揭示的,经济人本身具有“利己”和“利他”两种品质,[22]自利和利他并不一定是冲突的,如果在利他的同时能实现自利,会有效地刺激利他行为的发生。倪芳的质化研究发现,很多白领青年不愿参加单位组织的公益活动,但是在网络社团的公益性活动中却十分活跃,主要是因为网络公益社团赋予他们更充分的议事权和决定权,使他们能感受到自我实现的快乐。[23]因此,媒体、政府或者NGO在做公益动员的时候,不妨将重点放在公益事业对参与人自身的意义上,而少一些空泛的宣传。

表5 各假设得到支持的情况

社会压力动机对现实公益行为的作用是显著的。强关系和弱关系能够给人们带来丰富的资源,前者由于其与个体的密切关系,在邀请个体参加公共活动方面能够造成较大的社会压力,个体拒绝强关系的邀请所带来的压力和答应其邀请所带来的回报都是巨大的;[24][25]而弱关系则能让一个对公共事务没有兴趣的人接触到公益信息和机会。[26]未来的研究可以就强弱关系对公益行为的具体作用进行深入探讨。官方公益机构的不信任并不一定会导致人们更加积极地进行公益活动,一种极有可能的情况是,对官办慈善的不信任会削弱人们对整个公益事业的兴趣和信心,而不一定会促使人们将注意力转移到草根个体的公益行为上。

比较出人意料的是,同情和社会责任动机无论对网络公益行为还是现实公益行为都没产生显著的影响,这一结果体现了新媒体环境下人们对公益的性质的认知变化。人们容易对弱势群体产生同情,但同情并不一定能够激发真正的帮助行为,一个可能的原因是,社交媒体中有大量容易诱发同情感受的求助信息,潜在救助者在浏览时会有信息超载、不知如何选择的无力感,所以对求助信息的发布者而言,如何突出自己的特殊性、将受众的同情转化为实际行动,是一个重要的动员技巧。

在政治挂帅的年代,公益行为被赋予了浓厚的意识形态色彩,[27]人们常常将公益与奉献、牺牲、道德相联系,将公益赋予宏大的道德色彩,然而这种大而空的公益理念往往忽略了真实的人性。时至今日,在“人人公益”“随手公益”随处可见的情况下,人们对于这种上升至道德甚至政治层面的公益定义产生了某种疏离感。倪芳的研究发现,那些积极参加网络公益的城市青年并不认为自己比他人高尚,“也不习惯被外界当作政治标杆或是道德典范,因为这种标签往往可能会给他们的日常生活带来一些不必要的干扰”。[28]这反映了人们对于“公益”的理解正在发生变化,公益不再动辄牵涉到道德与责任的宏大主题,而是源于个体独立意识的主动承担和日常生活中的点滴作为。

传统媒体的新闻报道对社会压力动机的显著作用以及对现实公益行为的直接促进作用再次验证了媒体的公益传播的重要性。尽管新媒体的渗透率越来越高,但报纸、杂志、电视、广播等传统媒体仍然保有相当规模的受众群以及较高的公信力和号召力,因此媒体的公益动员不仅仅会增强人们投身公益的愿望,而且会直接激发公益行为。正因为如此,媒介的公益传播策略和动员技巧值得深入研究。

本研究显示,新媒体对个人收益动机和网络公益行为有着显著的积极作用,新媒体使公益信息以更快捷的速度、更广阔的传播范围流传,而且直接催生了多种形式的网络公益方式。但是值得注意的是,网络公益在享受自由的同时也承担着风险。一方面,个人募捐的合法性仍受到质疑。虽然我国还没有颁布《慈善法》,但在相关的法律里面,对个人募款行为是明确禁止的(尽管在很多社会里都没有把这种个人的私募行为彻底剔除)。[29]另一方面,正因为网络公益的“零门槛”,会使得一些虚假的、夸大的求助信息甚至骗局同样也在互联网上流传。为了降低风险,一个比较好的解决办法是基金会或者NGO的介入,专业公益机构的专业化操作能够规避法律风险,鉴定求助信息的真伪,监督募捐过程的具体操作,并报告善款的使用情况。所以,公益事业的可持续发展一方面要增强公民个体的公益意识和公益动机,另一方面要注重提高公益机构的公信力、执行力和专业水平。

本研究最大的局限在于滚雪球抽样获取的样本教育程度偏高,研究结果不能用于推论到网民总体。作为对中国人公益行为和动机的探索性研究,本文收集了来自网民个体的一手数据,第一次系统探讨了公益传播过程中媒体、个人动机和行为之间的关系,可以为未来的深入研究奠定基础。

[1]朱健刚:《中国公益研究十年:知识生产的停滞与转型》,载朱健刚(主编):《中国公益发展报告(2011)》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第231-240页。

[2]田丹丹、周宁:《国内“微公益”的特点与发展制约因素》,《新闻世界》2014年第3期。

[3]张德胜、付晓静:《微博平台上的微公益传播》,《传媒观察》2014年第3期。

[4][8]Bekkers,R.,&Wiepking,P.,“A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy:Eight Mechanisms that Drive Charitable Giving”,Nonprofitand Voluntary Sector Quarterly,Vol.40,No.5,2011,pp.924-973.

[5]Clotfelter,Charles T.,“‘Front Matter’Federal Tax Policy and Charitable Giving”,Federal Tax Policy and Charitable Giving,University of Chicago Press,1985.

[6]Powell,W.W.,&Steinberg,R.,The Nonprofit Sector:A Research Handbook,Yale University Press,2006.

[7]Matas,A.J.,Bartlett,S.T.,Leichtman,A.B.,et al.,“Morbidity and Mortality after Living Kidney Donation,1999-2001:Survey of United States TransplantCenters”,American Journalof Transplantation,Vol.3,No.7,2003,pp.830-834.

[9]王炎龙:《我国媒体公益传播研究分析》,《新闻界》2009年第3期。

[10]Lovejoy,K.,Waters,R.D.,&Saxton,G.D.,“Engaging Stakeholders through Twitter:How Nonprofit Organizations are Getting More Outof 140 Characters or Less”,Public Relations Review,Vol.38,2012,pp.313-318.

[11]王炎龙、李京丽、刘晶:《公益传播四维框架的构建和阐释》,《新闻界》2009年第4期。

[12]Deci,E.,&Ryan,R.(Eds.),Handbook of Self-determination Research,Rochester,NY:University of Rochester Press,2002.

[13]Deci,E.L.,Intrinsic Motivation,New York:Plenum Publishing Company Limited,1975.

[14]李占霞:《社会公益行为的伦理审视》,河北师范大学伦理学硕士毕业论文,2009年。

[15][古罗马]西塞罗:《西塞罗三论》,徐奕春译,北京:商务印书馆,1998年,第152页。

[16][美]托马斯·雅诺斯基:《公民与文明社会》,柯雄译,沈阳:辽宁教育出版社,2003年,第21-25页。

[17]唐娟:《公民公益行为的理论分析》,《河南大学学报》2004年第5期。

[18]王炎龙、林妮:《公益传播的“政府与媒体”角色及融合模式》,《新闻界》2009年第5期。

[19]Wilson,J.,“Volunteering”,Annual Review of Sociology,Vol.26,2000,pp.215-240.

[20]Gil de Zuniga,H.,&Valenzuela,S.,“The Mediating Path to a Stronger Citizenship:Online and Offline Networks,Weak Ties,and Civic Engagement”,Communication Research,Vol.38,No.3,2011,pp.397-421.

[21]Hampton,K.N.,“Comparing Bonding and Bridging Ties for Democratic Engagement:Everyday Use of Communication Technologies within Social Networks for Civic and Civil Behaviors”,Information Communication&Society,Vol.14,No.4,2011,pp.510-528.

[22][英]亚当·斯密:《道德情操论》,余涌译,北京:中国社会科学出版社,2003年,第84页。

[23][28]倪芳:《都市白领青年的公益责任认同研究——上海市B俱乐部的社会学考察》,《中国青年研究》2009年第9期。

[24]Kitts,J.A.,“Mobilizing in Black Boxes:Social Networks and Participation in SocialMovementOrganizations”,Mobilization,Vol.5,No.2,2000,pp.241-257.

[25]McAdam,D.,“Recruitment to High Risk Activism:the Case of Freedom Summer”,American Journal of Sociology,Vol.92,No.1,1986,pp.64-90.

[26]Bekkers,R.,Volker,B.,Gaag,M.V.d.,&Flap,H.,“Social Networks of Participants in Voluntary Associations”,In Social Capital,Oxford:Oxford University Press,2008,pp.185-205.

[27]曾盛聪:《论中国现代化进程中的公民伦理》,《社会科学》2005年第2期。

[29]刘培峰:《个人募捐不用考虑合法》,《公益时报》2010年4月14日。

责任编辑:王冰

G122

A

1000-7326(2015)12-0056-07

*本文系广州市人文社会科学重点研究基地资助项目“大数据与公共传播”的阶段性研究成果。

钟智锦,中山大学传播与设计学院副教授(广东广州,510006)。