明代与文艺复兴时期木版插图的比较

李冰洁 王弓

[摘 要] 明代是中国木版插图的鼎盛时期,木刻版画一直是明代插图制作的主要形式,而欧洲木版插图的兴起、鼎盛和衰落贯穿了整个文艺复兴时期。这两个在时间上平行的时代在木版插图领域有着许多相似之处,但又受政治、经济、文化、审美等方面因素的影响有着不同的发展路径。本文通过平行比较的研究分析,试图找出两地木版插图的差异性及不同发展走向的内在原因。

[关键词] 明代 文艺复兴 木版 插图

[中图分类号] G239 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2015) 05-0092-05

[Abstract] Ming Dynasty was the golden age of woodcut illustration, the woodcut has always been the main method of illustrations in the Ming Dynasty. On the other hand, the rise, culminate and decadence of woodcut illustration went throughout the Renaissance Period in the Europe. There are some similarities among these two woodcut illustrations domains were in two parallel timeline. However, these two woodcut illustrations domains had different developing path, due to politics, economy, culture, aesthetic appreciation, and other influences. This paper attempts to chase down the underlying causes of differentiation and different develop trend for these two woodcut illustrations domains through parallel comparison, research and analysis.

[Key words] Ming Dynasty Renaissance Woodcut Illustration

木版插图属于雕版印刷品,最开始为宗教宣传所催生,这在中国和欧洲大抵相同。宗教需要借助印刷术的力量将教义广泛传播,在底层民众普遍文化水平低下的情况下,图像相较于文字有着更为明显的解读优势,并且对于信众来说,具象的图画同时可以代表对宗教偶像的崇拜仰慕和沟通联系,这从中国与欧洲现存最早的木版印刷制品就可以看出。在敦煌宝藏中发现的刻于唐咸通九年(公元868年)的《金刚般若波罗蜜经》扉页的“袛树给孤独园”(图1)与在德国南部发现的刻于1423年的“圣·克里斯多夫”(图2),表现的俱为宗教题材内容,都呈现了宗教的宣化作用。正如郑振铎所说:“初期版画之为宗教图像,信仰或象征,中外固无殊也”[1]。哪怕在两地的木版插图发展的成熟高峰时期,宗教题材也占相当的比重。

由于总的文明程度发展滞后,欧洲出现印刷术较之中国大约迟700年,而欧洲第一座造纸作坊建于1150年,也比中国晚了1000多年[2]。从“袛树给孤独园”的精美程度可以推断在这之前中国的木板印刷制品已有长足发展,因此欧洲与中国木版插图的准备期不可同日而语。中国到明代已经经过了漫长、细致的发展,而彼时的欧洲一切才刚刚起步,因此,虽然明代与欧洲文艺复兴木版插图的顶峰几乎在时间上平行对应,但木版插图在各自时间节点所代表的含义却完全不同。

1 文人与人文

明代与文艺复兴的时间跨度大致吻合,两地的时代背景也多有相似之处,都体现了资本主义萌芽阶段的市民文化特点,底层百姓成为书籍消费者,也正是这一点促使书籍印刷的繁荣。

尽管两地木版插图的发展都得益于肯定世俗生活的社会风气,但迥异的地方在于,由于中国自古以来高压专制的政治体制和文化的独特稳定性,这种世俗的思想和趣味仅仅暧昧而隐晦地存在于在文艺作品的内部,并没有变成改造社会的工具。与西方同时期“人是万物的尺度”这样具有革命性的崭新指导思想有着本质不同,更多地是由当时的文化创造者——文人,亦步亦趋地在原有的文化框架中有限度地发挥。明代书籍木版插图那种穷工极巧、精细莫可名状、工整秀丽、缜密妩媚的视觉特点,亦是这种文人色彩的极致体现。

文艺复兴的发端是提倡向古希腊、古罗马的文明学习,将刚刚过去的几个世纪定义为黑暗愚昧的中世纪,借复古来进行创新,从古代文明中提炼出“人文主义”的武器用来挣脱封建神学对人精神上的束缚,肯定人的价值与创造力,提倡科学和经验,直接在文艺作品中反封建、反神权、反迷信,重估一切价值。所以,明代的文化艺术与文艺复兴的文化艺术是处在不同文化背景之下的产物,前者是以儒家学说为核心的中国传统文化的结晶,体现着传统宗法、士人意识与隐晦的民主精神的糅杂,而文艺复兴则高度集中地体现了人文主义与科学民主意识,有着高歌猛进地向近代化转变的现世主义态度。

2 宣教移情与准确逼真

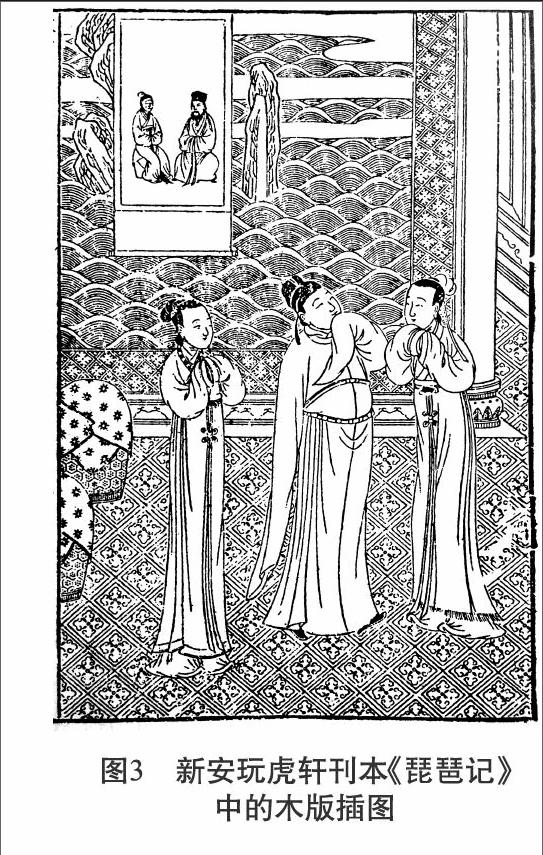

明代初期的木版插图,从图版的设计、画样以及制作多由刻工一人兼任,加上开国初年的物力惟艰,继承了宋元时期朴拙简练、自然奔放的风格,书籍中的配图数量也不多。明代中期以后,由于市民阶层壮大、士商合流、雅俗融合、行政管理宽松,书籍特别是戏曲小说类书籍的创作量和需求量增加,印刷业发达,书籍销量猛增,竞争激烈,因此书籍的制版质量开始提高,几乎到了“无书不插图,无图不精工”[3]的地步。书籍插图在全国形成争奇斗艳的各流派,其中就有稚拙古朴的建安派、硬朗遒劲的金陵派、细腻平稳的武林派以及被视为明代插图艺术顶峰的徽州派。这一时期画家与刻工开始紧密结合,相互支持创作极其精美的作品,例如画家唐寅、仇英、蓝瑛、郑千里、赵文度、顾正谊、汪耕、丁云鹏、陈洪绶等都曾为图版起稿画样。而徽州派中大量的刻版名手更是本身就能写善画,不输于书画家,甚至享有“雕龙手”“宇内奇士”的称誉[4],他们的木版插图作品真正体现了中国传统绘画的线条魅力,如万历二十五年(公元1597年)徽州派黄氏刻工所刻的玩虎轩刊本《琵琶记》(图3)就堪称代表,完全具备独立的欣赏价值[5]。

明朝统治者对于戏曲小说这种最能形成舆论的大众娱乐方式采取的是禁限与利用的政策[6],《琵琶记》这样的内容符合统治阶层提倡的忠孝节义和三纲五常的人伦规范,同时也为大众所乐见,因此被大量刊行。玩虎轩刊本的造型婉丽纤细,刻线细如发丝,并且刀法娴熟,将“皴擦点染”等国画手法表现得淋漓尽致,完全能够毫无遗漏地体现出画稿的精微之处。插图中人物的表情动作克制而微妙,所占位置并非绝对的中心位置,而是与山水景物一起以散点透视的方式打破时空限制,一同构成圆满而意味深长的构图,强调二维的视觉感受,具有浓厚的中国传统绘画“因心造景”的诗意化移情特征。这种来自于中国传统哲学的审美特征,也体现在明代这一时期其他精美的木版插图中,如明中期以后,画家胡正言和刻工汪楷的合作、画家陈洪绶和刻工黄健中的合作、画家张梦征和刻工黄一彬的合作等(图4),都树立了文人画家与刻工共同进行木版插图创作的典范,它们同时也是中国传统美学图像的一部分。

文艺复兴时期与明代非常相似,也是经济繁荣、人口增长、城市复兴、教育逐渐普及,精神文化产品的需求加强,现代意义上的书市和书商出现,购书成为一种时尚。“文艺复兴之父”彼特拉克甚至夸张地说:“木工们、流浪汉们、庄稼汉们都丢下了他们的谋生职业去谈论起阿波罗和缪斯来了”[7]。以人文主义为特点的新文化和科学技术通过书籍迅速传播,成为新阶级用来否定封建压迫的武器,加快了欧洲的近代化进程。美术领域,从马萨乔到达芬奇,从荷尔拜因到丢勒,透视法、构图法、解剖、光学等科学概念被贯彻进专业技能,艺术家将造型变成一门再现客观世界和研究自然世界的方法,和自然科学联系紧密(图5),这也显现出当时欧洲文化背景下人们对空间和形体产生真实错觉的强烈需求。这样的变化也被书籍木版插图所吸取,因此我们可以看到文艺复兴的木版插图从早期还带有中世纪特征的生硬稚拙(图6)迅速向准确逼真的造型转变,这其中主要原因就是那些具有科学观察方法的画家的参与,特别是1450年谷登堡发明了金属活字印刷后,木版插图的制版可以和文字版分离开来单独由画家提供,更使得绘画性在插图中得到了极大发挥。如1486年在德国出版的《圣地游记》中荷兰画家刘韦契创作的《威尼斯全景》、1493年在纽伦堡出版的《纽伦堡记事》中大量丰富的插图(图7)以及1499年由绘画大师波提切利及其学生参与绘制《寻爱绮梦》(图8)中的174幅精美木版插图,都表现出当时欧洲绘画中力求准确的记录和再现的特点。

更明显的写实成就,体现在丢勒这位大师的木版插图作品中。丢勒是文艺复兴时期欧洲版画艺术的代表人物之一,他在1498年完成的16幅木版插图《启示录》,取材于圣经,在当时引起了很大的震动,其中一幅《四骑士》(图9),表现了四个代表灾难的骑士冲锋砍杀的情景,也反映了当时欧洲的人文风貌和社会背景。图中的造型准确生动,具有丰富而立体的细节,在技巧上运用各种线条密集排列穿插,十分生动地表现了人物筋肉骨骼、衣褶、器物,以及场景内的光线明暗,整个画面效果奔放炽烈,把木刻技巧运用到极致。随后他的另一组木版插图作品《基督受难》,也同样体现了这些特点。

两地木版插图所体现出来的美学内涵,来源于不同的文化与审美传统。明代藏书家、书画家汪柯玉在其著作《汪氏珊瑚网画继》中写道:“俗人论画不知笔法气韵之神妙,但先指形似者,形似者,俗子之见也”[8]。明代木版插图与中国绘画一样,是一种精神取向的审美图式,即使是取自于戏曲小说的故事情节,也以脱离俗世的意境为中心,是作者用刀刻线条再现笔墨意趣、对自己主观审美境界的表现。其文化背景,是三教合一的中国传统文化主体。文艺复兴木版插图,则带有很明显的人间情感,力求利用科学的眼光再现真实的物象,情节性强,戏剧性强,上承古希腊的人神平等精神,并且往往在画面中融入自己的政治观点与倾向,对现实生活有很强的介入性,即使是宗教题材,其画面表现也来自于现实生活,显得平易亲切。

3 工匠与巨匠

明代知识分子通过科举取士获得社会地位,文字的领域是他们文化资本的首要来源,驾驭文字的能力对于文人的身份而言极为重要,“一位君子必须会作诗,但他并不需要会作画”[9]。开国皇帝朱元璋也并没有恢复宋朝时庞大完备的画院体系,少量的院体画家也没有获得宋朝那样崇高的社会地位,因此绘画基本处于社会竞争机制之外。明代的木版插图作者虽然表现了一种文人的情怀与审美趣味,但它毕竟是以一种商品的形式存在的,在中国古代的文化语境中,是属于不入流的“小技”,并且明代绘画的主导者是士大夫与文人,木版的工匠参与、复制特征与文人画笔墨神韵唯一性的矛盾也决定了它不会被知识分子和文人画家所看重。所以尽管明代的木板插图在数量和质量上都处于全盛时期,但是从内部和外部都缺乏自我蜕变的动力,事实上在这个领域没有一个画家或者工匠依靠出色的工作能够跻身社会上层,以此行业谋生并具有一定业界名望的高手,从来也都被归为生产环节的“劳力者”而已。

文艺复兴的欧洲情况则大为不同,阶级和歧视虽然也存在,但各个不同领域、不同阶层的人,均可以通过自身努力而跻身上流社会,获得社会地位和个人财富。艺术行业,也囊括在这种竞争机制当中。特别是行业中出色的匠人,始终与文化精英保持着频繁的接触,文化水平普遍有相当的高度。更重要的是,在文艺复兴时期的欧洲,艺术本身就是一种商品,是社会财富的一部分,而且版画的复制特性,能够将利润最大化,画家可以借书籍插图的形式,让作品广为流传,从而在竞争机制中脱颖而出,获得世人普遍的承认,并且在传播过程中,进一步影响大众的观看方式与艺术家的创作方向。尽管这种竞争也是残酷和前景不明的,但是它确实造成了大师辈出、群星闪耀的文艺复兴艺术景观。欧洲文艺复兴的艺术家们,多有被受封为贵族的。文艺复兴美术三杰,都受到宫廷教皇的重用,委以相当高的身份地位与丰厚的金钱报酬,出身低微的丢勒,生前也享受了莫大的声誉和财富。在文艺复兴中晚期,欧洲已经出现初级形态的、囊括了插画行业的知识产权法,这也从侧面体现了当时欧洲人对插图版本图书的喜好,进而对插图这种创作形式的承认。相较之下,让木版插图穷工极巧的明代作者们,则依然在自己低微的社会地位上困顿着。晚明时期糅合了传统与民间元素的一代大家陈洪绶,在为木版画集《博古叶子》所作题记中这样写道:“廿口一家不能力作,乞食累人,身为沟壑,刻此聊生,免人络索。”

综观明代与文艺复兴时期,可以看出中国木版插图总体上风格单一,绘画形式呈图示化,而文艺复兴的木版插图,不管是绘画形式还是个人风格上,都呈多样化发展的趋势,这说明创作主体的社会认同感和各自作品在不同的社会背景下的文化功能之间的关系,这也为随后中西两地的木版插图艺术形态逐渐进入不同的发展轨迹埋下了伏笔。

4 继承与蜕变

在两地完全不同的地理环境、生产方式、文化历史传统以及社会背景的前提下,明代的木版插图与文艺复兴木版插图这两条本来自成系统的艺术形式,由于相似的制作工艺与时间上的重合,有了可以拆解比较的各种元素特征。在随后各自的发展轨迹中,两者就开始渐行渐远,大异其趣。由于上述诸多元素,明代的木版插图作品虽将中国传统笔墨线条表现到极致,但在接下来的历史长河中,除了在形式外观与技术手法上有微小的变化外,基本处于停滞的状态,文字与图画结合起来整版雕刻的制版印刷方式一直沿用到近代。

文艺复兴时期的欧洲由于有着持续激烈的意识形态变动,以及美学系统的逐渐完备,插图作者截然不同的自我期许,旺盛的市场需求,高度市场化的经济结构等原因,其印刷制版技术发展较快,以至于刚到15世纪中晚期,欧洲的雕版插图技术已经领先于中国。到15世纪末,彩色套印广泛用于书籍插图中,几乎早于中国100多年。基于同样的原因,铜版这种更为逼真精细的制版工艺,在欧洲迅速发展,并且取代木版成为插图制版技术的主流。细腻的铜版技术,也明显更适合用来表现书籍中精细的人体组织、机械结构、动植物形体,同时也加速了欧洲自然科学的发展与普及。与中国一样,这都是各自绘画体系以及文化的必然选择。

5 结 语

明代与文艺复兴时期的木版插图,是同一时代处在世界两个中心的文明系统的微小横截面,横向比较使两个艺术高峰的特征和文化功能更加凸显。明代的木版插图尽管在很大程度上是依附于它的传播媒介——书籍,没有像文艺复兴的木版插图一样轻易脱离对媒介的依附并且不断演化,但时过境迁,从今天的文化审美角度看,它无疑是我们传统文化的图像瑰宝,具有无法取代的艺术魅力,从某种意义上说,这种独特的魅力,也来自于它那非同寻常的恒定性。

注 释

[1]郑振铎.郑振铎艺术考古文集[M].北京:文物出版社,1988:255

[2]张奠宇.西方版画史[M].杭州:中国美术学院出版社,2000:2

[3]郑振铎.郑振铎全集(14卷)[M].石家庄:花山文艺出版社,1998:306-307

[4]徐小蛮,王福康.中国古代插图史[M].上海:上海古籍出版社,2007:108

[5]周亮.明刊本《琵琶记》版画插图风格研究[J].艺术探索,2009(1):8

[6]丁淑梅.明代禁戏与戏曲的文本流移和传播禁忌[J].中国戏曲学院学报,2012(5):1

[7]朱莉.文艺复兴时期意大利的书籍消费概述[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2004(2):113

[8][9][英]柯律格著;黄晓娟译.明代的图像与视觉性[M].北京:北京大学出版社,2011:142,1949

(收稿日期:2015-01-10 )