云和县构建 “三位一体帮培式”的新型职业农民培育模式

徐仙娥,朱奇彪

(1.云和县农民培训转移就业办公室,浙江 云和 323600;2.浙江省农业科学院 农村发展研究所,浙江杭州 310021)

云和县构建 “三位一体帮培式”的新型职业农民培育模式

徐仙娥1,朱奇彪2*

(1.云和县农民培训转移就业办公室,浙江 云和 323600;2.浙江省农业科学院 农村发展研究所,浙江杭州 310021)

云和县在新型职业农民教育培训、认定管理、扶持政策等方面进行了积极探索,形成了较完善的管理制度,开发了新型职业农民监管系统,出台了较全面的扶持政策。围绕 “以产业培育人才,以人才推动产业”的目标,着力构建起以培训为基石、以管理为抓手、以帮扶为支撑的 “三位一体帮培式”的培育模式,打造学校培训、基地带动、产业帮扶的链式培育平台,创新新型职业农民培训方式,有效提升了农民的整体文化素质和农业农村的吸引力。

新型职业农民;培训方式;三位一体帮培式;云和

文献著录格式:徐仙娥,朱奇彪.云和县构建 “三位一体帮培式”的新型职业农民培育模式 [J].浙江农业科学,2015,56(12):2081-2084.

为了切实加快新型职业农民队伍建设,促进农业转型升级,云和县立足实际,在新型职业农民的教育培训、认定管理、扶持政策等方面进行了积极探索。云和县紧紧围绕 “以产业培育人才,以人才推动产业”的目标,实施农村实用人才 “十百千”帮培工程,建立县乡村三级联动新型职业农民培育组织网络,开发新型职业农民监管系统,着力构建起以培训为基石、以管理为抓手、以帮扶为支撑的“三位一体帮培式”的培养模式,打造学校培训、基地带动、产业帮扶的链式培育平台,创新六式新型职业农民培训方式,有效提升了农民的整体文化素质和农业农村的吸引力。

1 背景

云和县在2013年3-4月对全县33个行政村进行了抽样调查。调查结果表明,云和县农业产业发展存在以下问题。

1.1实际耕地面积逐年减少

由于重点项目建设和城市化工业化的发展,大批生产条件较好的良田被征用;虽然国土部门花大力气开发低丘缓坡造田造地,但新造耕地无论是耕种条件还是土质都不能与原良田相比。同时,由于大批农民进城务工经商,留守农民耕种面积减少,山区部分山垄田被抛荒,也减少了耕地。根据调查统计,云和县家庭承包耕地为0.487万hm2,但家庭实际经营耕地0.341万hm2,有0.146万hm2耕地抛荒或季节性抛荒。全县人均耕地仅面积0.0347 hm2。

1.2农业从业人员问题突出

1.2.1从业人员比例少,兼业比例高

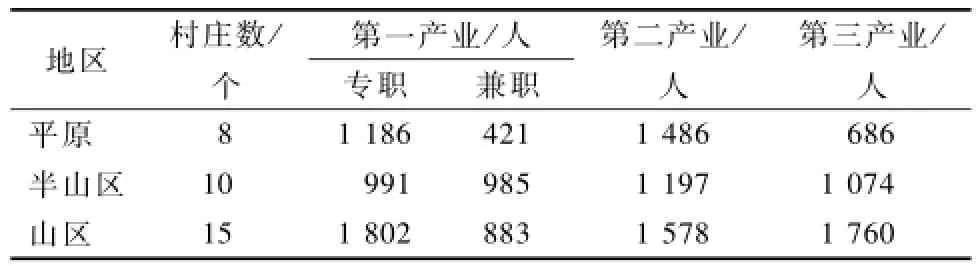

云和县总人口23 431人,劳动力14 049人,专职务农3 979人,仅占劳动力的28.3%,兼业务农人员2 289人,占劳动力的16.3%;第二产业从业人员4 261人,占劳动力的30.3%;第三产业从业人员3 520人,占劳动力的25.1% (表1)。

表1 云和县农村劳动力就业结构情况

1.2.2老龄化现象日趋严重

务农的农民年龄偏大。45岁以下的青壮年2 507人,仅占40%;46岁以上的中老年2 608人,占60%。因此,云和县农业劳动力结构性短缺,甚至后继无人的问题相当严重 (表2)。

表2 云和县农村劳动力年龄结构情况

1.2.3受教育程度偏低

专职务农人员的文化程度低,初中以下文化的占93.67%,其中文盲半文盲还有565人;高中以上文化的有252人,其中大专以上文化的仅有20 人 (表3)。如此低素质的专职务农人员,如何能掌握高新技术,担负发展现代农业重任?值得地方政府研究。

表3 云和县农村劳动力文化程度情况

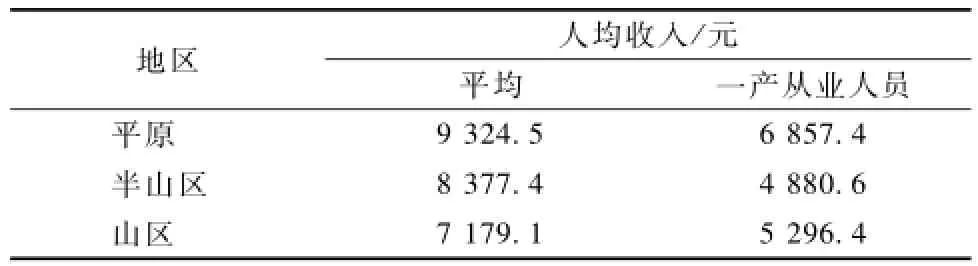

1.3农业产业效益低下

调查结果 (表4)表明,2012年这33个村劳动力人均纯收入8 293.7元,其中务农家庭人均纯收入5 678.1元。从平原村→半山区村→山区村,从业人员的年人均收入呈直线下降态势,山区村的收入最低,最高与最低收入相差2 145.4元。这是农民无心务农的根本原因。

表4 云和县农村劳动力2012年人均收入情况

因此,要确保农业稳定发展,粮食稳定增长,培育新型职业农民尤为重要。只有培育一大批爱农、懂农、敬业于农的新型职业农民才能妥善解决“谁来种地”,“怎样种好地”的问题,才能确保农村和农业人才不掉链,农业稳健发展,粮食稳步增长,农民稳定增收,农村全面进步。

2 主要做法

2.1以整合为契机,确立新型职业农民培育格局

近年来,云和县先后整合农、林、科、教等20多个部门的农民培训资源,实现了统一组织协调培训工作、统一调拨使用培训资金、统一考核评比表彰先进等 “八统一”,从而做到了新型职业农民培训常态化、培育系统化。

2.1.1确定培育主体

逐步健全新型职业农民培育组织机构网络,县乡两级政府部门专门成立新型职业农民培育试点工作领导小组和培育办公室,全面负责新型职业农民培训、认定、管理、扶持工作。同时在各行政村组建农民培训转移服务工作站,从而构建了县乡村三级新型职业农民培育组织体系。

2.1.2制定培育规划

云和县政府制定下发了新型职业农民培育试点工作实施方案和加快推进农民培训工作转型升级实施意见等4个文件,对新型职业农民培育工作进行了详细的规划布置,并且选择了食用菌、茶叶等产业作为重点培育的主导产业,着力推进。

2.1.3建立考核机制

县每年制订 《新型职业农民培育工作计划》,签订县乡村三级目标管理责任书,形成县、乡、村联动的责任落实工作机制,从而确保培育工作的正常有序推进。

2.1.4提供经费保障

建立政府主导、部门筹资、个人出资的多元化培训资金投入机制,县政府每年安排110万元的专项资金,主要用于新型职业农民培育工作,重点用于新型职业农民创业发展、示范实训基地补助及优秀新型职业农民奖励。

2.1.5建设培训网络

逐步构建起高中初结合,县乡村三级互动的新型职业农民培训网络,形成立体式分级分层培训模式。先后认定了浙江省农科院科技培训基地,5所县级农业专业技能培训学校;建立了10所乡镇农村实用人才培训学校,62所村级新型农民培训学校和20多个面积135 hm2的优势产业教学实习示范基地。

2.2以培训为基础,创新新型职业农民教育机制

为促进农业产业发展,培育新型职业农民,云和县创新方式、规范管理,打造学校培训、基地带动、产业帮扶的链式培育平台,力争在新型职业农民教育上出成效,实现云和农民 “职业梦”。

2.2.1实行双轨制培训模式

实行学历文凭和职业资格双轨制培训模式。新型职业农民职业资格培训内容包括思想教育、文化素质、生产技能、经营能力、创新创业意识等,而且对相关内容的培训学时作出明确的规定。同时更加注重学历教育,筛选182人参加县职校高中学历教育,20人参加中专学历教育,20人参加农业大专学历教育。

2.2.2建立开放式教育培训体系

探索工学结合、分段学习、农学交替、半农半读等教学方式。根据农民需求确定培训内容,提高培训实用性。通过召开座谈会和实地调查,并与相关专家反复商议,制订出符合当地优势产业发展和农民实际生产需要的培训课程和教学方式。同时还专门为18名优秀新型职业农民聘请了12位省级科技指导老师,开展名师带高徒帮培结对活动,进行一对一、面对面技术指导培育。

2.2.3推行 “六式”培训模式

依托科技院校开展委托式培训,依托优秀人才开展导师式培训,依托产业基地开展实践式培训,依托项目开展订单式培训,依托现代媒体开展网络式培训,依托农技竞赛开展互动式培训,多渠道、多层次、多形式地开展农民培训。

2.2.4实行学分量化管理制度

通过累计学分的方式,量化新型职业农民参加学习培训情况,形成新型职业农民培育的长效机制。学分制实行百分制,以1学年累计15 d为期,以参训1 d为计算单位,按课堂授课、田间操作、基地实践不等计4~8个学分。

2.2.5执行项目监管制度

一方面制订实行新型职业农民培训管理制度。在新型职业农民培训管理过程中,严格执行 “公示、签到签离制度、班主任跟班、培训台账、检查验收制度”等5项管理制度。另一方面加强培训机构监督管理工作。首先,各承担农民培训的学校认真执行培训责任制,确保培训时间和培训计划落实,及时编制培训班验收资料汇编;其次,县职业技能鉴定中心严格实行考试考证管理制度;再次,县培育办会同县财政、物价部门进行检查验收。

2.3以管理为抓手,创新新型职业农民管理体制

2.3.1及时出台新型职业农民培育及管理办法

根据农民文化程度、经营规模、产出效益,分产业制订新型职业农民认定条件标准。实行新型职业农民准入及退出机制,对新型职业农民进行动态管理。建立新型职业农民信息档案,定期考核评估,对取得证书后又不从事农业的,注销资格证书,并将新型职业农民证书与产业政策扶持相挂钩。

2.3.2创新开发新型职业农民监管系统

新型职业农民监管系统由新型职业农民培育对象、新型职业农民、培训管理统计等3个数据库组成,可对培育对象和新型职业农民的审核、认定、培训、管理、扶持等过程实行全程监管。同时对新型职业农民的培训教育、扶持培育实行协同交叉管理,是汇集了查询、管理、统计等多功能的新型管理系统。

2.3.3全面执行新型职业农民注册登记制度

在认真贯彻执行产业规模、经济效益、素质要求、系统培训等4条认定条件的基础上,严把新型职业农民的考察、公示关。组建新型职业农民评审委员会,严格按照认定标准和申报条件进行评审,审核通过后由县政府颁发证书。

2.4以帮扶为支撑,构建新型职业农民激励体系

2.4.1 加大投入,出台政策

云和县政府专门出台了 《云和县新型职业农民扶持政策办法》。一是坚持四项优先。新型职业农民优先享受涉农优惠政策、优先申报各级项目扶持、优先享受金融信贷支持、优先享受科技推广扶持等各项配套服务。二是支持规模经营。按照农业产业化发展要求,着力支持发展效益显著、潜力较大的优良品种,做大标准化基地,做强加工、销售龙头企业。三是支持关键环节。重点扶持实训基地建设、新型职业农民高层次培训、师资队伍建设、标准化种植、科研攻关和品牌创建等环节。对新型职业农民培育的农产品和商标通过国家认证、认定为著名商标的,分别一次性奖励1 000~3 000元奖金;对取得新型职业农民资格证书的对象,给予一次性培训补助300元;对实训示范效果明显、经济效益好的农业实训示范基地 (每年评选3~5个),给予科技推广培训补助1.5万元。

2.4.2依托工程,做大做强

实施新型职业农民 “十百千帮培工程”。该工程紧紧围绕以产业培育人才,以人才推动产业的目标,利用名师带高徒帮培运作优势,采取传帮带等培训模式,积极培育十方产业带头人,重点培养百名科技示范户,帮扶带动千户新型职业农民致富增收。一是成立省级农业专家帮扶导师组,组织实施产业帮扶专家组名师带高徒活动,重点培育帮扶十方产业带头人。围绕云和县10个产业,择优筛选18名产业带头人与省级农业专家结对,签订帮培协议,采取办班讲课、实地指导、科技推广和项目合作等多种形式进行帮扶培育。二是成立了十方农业产业带头人帮带服务团,组织实施新型职业农民传帮带计划,采取1+10+100结对帮带形式,重点帮带好10户科技示范户和100户新型职业农民。三是建立了10个百亩高标准农业示范实训基地,组织千名种植大户参与 “菜单式”培训。同时制订了 《实训示范基地建设与管理工作经费补贴办法》,实施实训基地联系帮扶制度,确保每一基地都有一位乡镇领导联系,一位农业专家蹲点,一位大学生村官提供电脑技术支持。

2.4.3打造品牌,增强激励

近年来,云和县委、县政府以农民创业技能培训为着力点,打造具有地方特色的新型职业农民品牌——云和师傅、云农高师。目前,全县已有294名云和师傅,带领本县1万余名农民到异地实行“组团式”开发,主要从事食用菌、茶叶、养殖等行业的综合性开发,年实现劳务收入近5亿元。127名云农高师,引领着农业产业转型升级,涉及农业产业二十余个,产业规模达到千万元,间接或直接带动农民就业创业1 520人。借鉴云和师傅培育做法,举办云和师傅培训班,长期在农村发展种植养殖业、已具备一定的产业规模和技术能力的300余名云和师傅参加了培训。同时开展新型职业农民认定工作,共有126名云和师傅成为新型职业农民。通过培训引导,云和师傅踏出国门走向世界。年初,巴西一农场主慕名云和师傅品牌,向刘明师傅发出邀请,前往巴西的巴西利亚从事食用菌产业发展,年薪40万元。石余伟师傅现受聘为美国加利福尼亚州洛杉矶市郊区农场食用菌技术指导员,年薪25万元。

2.4.4强化宣传,营造氛围

编制培训材料。正式编辑出版了 《新型职业农民素质教育读本》、《新型职业农民技能教材――茶叶种植与加工》、《新型职业农民技能教材――食用菌种植技术》等3本教材;拍摄了10部以云和师傅为主体的新型职业农民创业事迹电视宣传片,目前该宣传片被浙江省委组织部评为优秀课件。运用报纸、电视、工作简报等媒体广泛宣传新型职业农民培育的做法与成效。据不完全统计,在丽水日报、云和报等刊发云和县农民培训工作的报道有40多篇。使云和县新型职业农民培育工作受到了社会各界广泛的关注。

3 存在问题

一是重点与整体不平衡。通过培育,重点推进了致富带头人、科技带头人、经营带头人等优秀新型职业农民队伍建设,但整体带动能力不强。二是认识不平衡。部分乡镇、部门和基地领导重项目争取、轻人才培养,满足眼前利益。三是参训学员接受能力不平衡。由于参训学员文化程度不齐、产业规模不一、经营理念不同,导致培训质量受到影响。

4 成效

4.1促进农业人才培养

通过多渠道培训,全方位帮扶,培养了一批新型职业农民。云和县共开展各类农业技术培训36 期3 566人,农业职业技能培训32期2 770人,专门开展茶叶、食用菌、中药材等产业的新型职业农民创业培训班245人。先后3批认定培育了612名新型职业农民,发放政策扶持款28.36万元。

4.2促进农民素质提升

通过培训,农民群众获得了科技文化知识、优惠政策和农村法律法规知识,职业技能和创业能力明显增强,综合素质明显提高。通过农业技术培训,3 000余名农民掌握了3项以上重要农业推广技术。通过较为系统的职业技能、创业培训学习,使农民转变了就业创业观念,提高农民就地就近就业能力、创业能力和辐射带动能力。

4.3促进农业产业发展

通过培训,有效提升了广大农民发展农业生产、依靠科技致富的信心和决心,促进了全县农业产业的规模化发展。2014年,全县发展食用菌8 100万袋,预计产值与2013年的3.16亿元基本持平;茶叶0.253万hm2,产量800 t,产值9 990万元,较上年降幅0.1%。

4.4促进良好氛围形成

2年来通过培育工作的不断深入开展,云和县新型职业农民培育工作的社会关注度和影响力有了较大提升。从培训实际效果来看,许多农民自觉多次要求参加培训更新知识,周而复始的培训改变了农民的学习态度,激发了农民的求知欲望。同时运用报纸、电视、工作简报等媒体广泛宣传,使云和县新型职业农民培育工作受到了社会各界的广泛关注。开展优秀新型职业农民评选活动,进一步营造了全社会关注新型职业农民培训的良好氛围。

[1] 王颖.我国农业产业化发展存在的问题及对策 [J].现代农业科技,2011(1):351-353.

[2] 朱启臻,赵杨昕.新型农业生产经营体系构建的基础[J].中国农业信息,2013(3):22-25.

(责任编辑:张才德)

C 975

A

0528-9017(2015)12-2081-04

10.16178/j.issn.0528-9017.20151254

2015-10-12

徐仙娥 (1976-),女,农艺师,本科,从事农民培训转移就业工作。

朱奇彪 (1966-),男,浙江诸暨人,副研究员,主要研究方向农业科技培训与管理。E-mail:zhuqb123@126.com。