挟“网意”以令“民意”:网络事件中意见的形成及宰制研究

——以张绍刚“毒舌”事件为例

王创业*

(阜阳师范学院文学院,安徽 阜阳 236041)

网络在当今的中国社会扮演的角色越发重要,社会中的一件小事能否演变成为网络事件,不仅需要天时地利人和,更需要网友对事件的演绎,用一种中国特有的叙说方式——“二元对立”将其加以加工、放大,让这些事件在网民的看帖、跟帖中完成叙说,最终引起共鸣。如此以来就会在网络上形成“强势意见”,而真正的民意则处在劣势地位,被压制、被掠夺,最终形成诺依曼所谓的“沉默的螺旋”。虽然这一问题非常有意思,但是本文关心的并不止于此,本文从实证的角度关注的正是网络意见是如何形成的?哪些人热衷于网络发言?他们有什么样的共性特点?“民意”是如何被“网意”挟持与宰制的?

一、问题的来源及假设

1月9日,天津卫视的职场选秀类节目《非你莫属》播出后,并未引起多少人关注,后经姚晨等几位“微博达人”对其中一段主持人张绍刚与海归女刘俐俐两人“口角”视频做出评价,直至1月16日、17日该视频才发酵为网络事件。

据人民网舆情频道的监测,16日张绍刚事件以2979个跟帖量被列为当日“热门新闻跟帖”之首。而新华网的“舆情在线”也显示,1月17日新浪网的《海归求职女子与主持人斗嘴获网友力挺》一文排在当日的“热点新闻”第二位。随后,又有网友挖出张绍刚以前的“毒舌”视频,并认为张绍刚是有前科的,张绍刚再次成为“众矢之的”。张绍刚不仅被网友冠以“对掐”“PK”“刁难”“群殴”等字眼,而且也被网友描绘成“心眼小”“仗势欺人”的主持人,而刘俐俐则变成受害者,广大网友报以同情与怜悯[1]。

随之网络上形成了一边倒的局面,批评张绍刚的帖子总能获得网友的跟帖和“顶”,而为张绍刚辩解的帖子则总是遭受到网友的“辱骂”。在网络上,这两人孰是孰非已经是不言自明的,但本文在研究后却发现真正的民意被少数网友挟持,并通过“二元对立”的叙述和暴力语言将“网意”打包给民众,压制大多数人的言论,最终在网上形成“沉默的螺旋”——“张绍刚不配做主持人”“张绍刚掐刘莉莉”的观点成为“主流民意”被不断放大,而“张绍刚和刘俐俐都应对这一事件负有责任”,甚至是“刘莉莉更应负主要责任”的观点被压制,继而转向“沉默”,如此循环往复。

当张绍刚“毒舌”事件成为媒体报道焦点时,笔者先找来了网上的视频观看,认为张绍刚作为主持人对刘莉莉的控制欲太过明显,而刘莉莉则沉浸在自己是“留学生”这一角色中不能自拔。但“网调显示网民力挺求职女”,“凤凰网一项179353名网友参与的调查显示,56.7%的人认为该节目中存在对求职者的歧视和偏见;74.1%的人认为主持人、评委等缺少对求职者最起码的尊重和理解”[2]。至此,笔者开始怀疑自己是否已经成为张的“门徒”。为了求证,我把这一视频播放给家人看,结果让我“欣喜”,他们的观点和我较一致:张绍刚作为主持人有些霸道,但刘俐俐的表现也不好,太小心眼、太激动了,并且感到她有些做作。随后我又将网友的言论给他们看,他们对网友一面倒的态度表示不太能够理解。

问题随之而来:笔者及笔者的家人和网友的意见如此格格不入,我们是否太另类了?是什么地方出了问题?我和我的家人的观点只是“少数派报告”?还是代表了“沉默的大多数”?当我将调查对象扩大,将视频播放给学生看(先询问有人是否已经看到了这个视频,发现绝大多数并不知晓,然后再播放视频,播放的视频是网上广为流传的17分钟的版本),并让他们描述观后的感受,结果让我大吃一惊,我和我的家人的观点可能并不是“少数派报告”,它更可能代表着沉默的大多数,因此,本研究中的假设正是在这一基础上作出的。

假设:在此事件中,真正的民意被网络民意压制,由此网络民意被等同于民意。

二、实验设计及实验过程

(一)实证方法介绍

由于所涉及假设较多,笔者必须谨慎地设置实验,以保证能够获得较为客观的结论。在实验中为了能够保证信度和效度,笔者决定在设计实验时有意识地避开各种方法的缺点,而让多种方法相互结合。

在实证之初,笔者为了验证假设是否有可能实施,从而使用了滚雪球的方法,虽然这种方法选出的样本的代表性较为可疑,但是它“通常用于探索性研究”[3]实证共获得7人,并对这七人进行深度访谈,谈话时间在10分钟左右,主要围绕对张绍刚与刘俐俐的看法以及对张绍刚与刘俐俐此次在电视节目中的表现,并对谈话进行了记录。其次,笔者对所在院校的学生进行了分层抽样,共从四个年级中抽取四个班级作为研究样本,其中理科班一个,文科班3个,共有学生213人,准备对比实验。随后,对四个班级的学生随机分配,学号尾数为偶数的为实验组即A组,共112人,学号尾数为奇数的为对比组即B组共101人。实验后,笔者将事先准备好的测量表发给他们让他们填写。然后再从这些测量对象中找出态度较为激烈的进行筛选,准备接下来的访谈,共有3人参加了访谈,而这三人中有两人是大四毕业生,1人是大三的学生。此时主要询问他对一些社会现象的看法,最近是否有找工作方面压力或其他方面的压力,以判断他是否是群情激奋者。

(二)实证过程与分析

现就整个实证过程描述如下:

实验一:探索性研究

最先访谈的对象是我的家人:妻子、父亲和母亲,妻子工作较为清闲,父亲是某单位的领导,母亲则退休在家。随后妻子向我推荐了她的好朋友S,是一位自由职业者,她平时较爱打抱不平,大胆敢言。后又对母亲的一位好朋友 Z和一位同事L(在职)进行了访谈,父亲的一位下属D也接受了我的访谈。

1.妻子的观点

妻子的观点非常明确,她认为刘俐俐是个厉害的角色,得理不让人,“这个女的(刘俐俐)不懂那个什么诗吧,你看她的表情装的……再怎么说,人家张绍刚也是主持人,你得给他留点面子啊,你是来找工作的又不是来吵架的,你这样的哪个单位的领导敢要你啊”。

妻子还举了一个她单位同事的例子,原本在办公室帮领导处理文件,但是在领导给她安排任务时,她却百般推辞,最后领导给她安排一个全单位最累的活干,她自然气不顺,辞职不干了。“你不与领导搞好关系哪行啊……”

在妻子眼中张绍刚在节目中就相当于领导,他在掌控着整个节目,他说谁可以,谁就可以。“对那些老板的控制也就不在话下了,老板当然听他的了。”妻子如是说。

妻子在单位工作清闲,她现在的清闲工作在她看来是与领导关系搞好了才换来的,否则下场肯定与她那个同事一样。

2.父亲、母亲的观点

父亲和母亲的观点较接近,“不管怎么说,那个女的先找事的……”父亲认为刘俐俐在节目中挑战了主持人的权威,在他看来所有的问题都是源自刘俐俐没有在节目中给主持人留面子,主持人是被迫回应的。

由于在家母亲较顺从父亲,所以母亲赞同父亲的观点。

3.S的观点

由于S在外地(安徽天长),对S的访谈是在QQ上进行的。S认为刘俐俐“找不到工作,活该”。她认为是刘俐俐的个人能力不够,所以她才需要不断地显露自己的“留学身份”“显摆自己懂得莎士比亚,结果怎么样?搬起石头砸自己的脚了”。S曾经在国内某高校进修过摄影,成功应聘某杂志社,后辞职经商,现在经营一家自己的影楼。

4.Z的观点

Z较为温和一些,“现在找工作不容易,电视找工作也受罪,张绍刚可以不跟她计较,太较真了”。

5.L的观点

L在单位中人际关系处理得较好,人缘也好,她认为刘俐俐与张绍刚可以圆滑一点,“你看张绍刚批评她,她完全可以开个玩笑就好了,哪会发生什么冲突啊,也不至于灯全被灭了啊”。

6.D的观点

D认为张绍刚做得有点过火了。随后,笔者对D做了进一步了解,D在单位中是个职员,平时不爱说话,在单位不是特别受重视。

实验二:对比实验

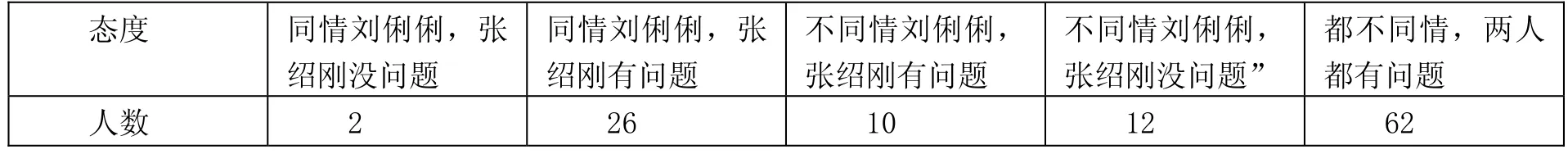

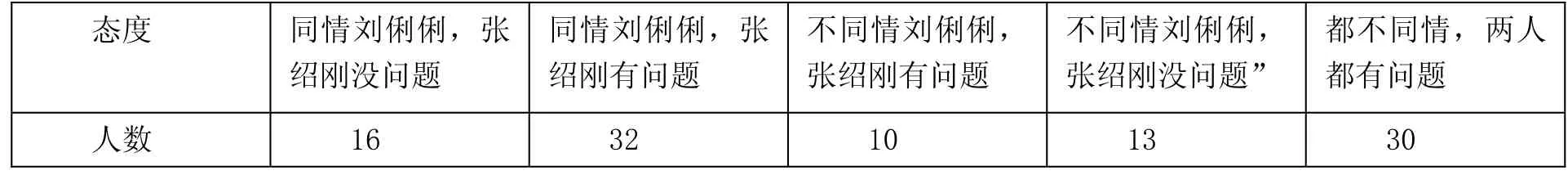

在对比试验的A、B两组,笔者在A组中播放张绍刚与刘俐俐的视频(完整版,从刘俐俐上场,到刘俐俐离开接受采访),在B组则给他们观看网友在论坛上发贴与跟帖,选择的是网友“三千世界solo”《张绍刚PK刘俐俐,12位端坐体面的老板,你们让我不体面了》。因为这个帖子有对原视频的介绍,同时也有网友的跟帖留言。如网友“张显爱造谣789”就接着楼主的话说“哥只看到上面12堆屎”,而“盱眙绿林”则说主持人和“波士团”“一伙sb”。同时向他们发放意见测度表,让他们在观看视频或网友的帖子勾选。意见测度表共分为5个方面,分别是“同情刘俐俐,张绍刚没问题”“同情刘俐俐,张绍刚有问题”“不同情刘俐俐,张绍刚有问题”“不同情刘俐俐,张绍刚没问题”和“两人都有问题”。最终全部收回问卷,结果见下表(表一、表二)。

表一:A组测量结果

表二:B组测量结果

三、探讨与结论

经过实证研究发现,网友对网络事件的看法与他所生活的经历、背景有着较为直接的关系,这也正是霍尔所谓的“解码”的问题,但是在中国的现实语境中却表现出了另外一种较为令人忧心的景象:由于中国的改革开放在社会中造成了一定的分配不均衡,贫富差距越来越大,加之关系到民众的自身利益的不公现象频发,导致民众在心理上产生了“仇富”“仇官”等,于是“用对立制造认同”就被广泛使用,网络事件也往往被深深地烙上这些印记,如“官民对立”“贫富对立”“强弱对立”“城乡对立”“年龄对立”等,然后网友会将自己在社会中遭到的不公在网上发泄,一边倒的跟帖现象就产生了。正如塔奇曼所言:“生活世界是共享的互为理解的。如何理解?那就是一种典型化,行动者运用已知的解释框架来理解他人的行为。在任何面对面的接触中,行动者将原先储备的现有知识或者常识理解带到这种关系中,她或他可以根据这些知识将另外一个人典型化,并且能够估计这个人对自己的行为可能做出的反应,从而保持与他人的交往。”[4]

具体到张绍刚“毒舌”事件,网络中的舆论领袖将该事件“典型化”——形成一种二元对立关系,张绍刚是强势的主持人,而嘉宾则处在弱势地位,他们两者的对立关系分别是:男女对立,强弱对立,成功与失败的对立。其背后则隐含着张绍刚,包括12位老板嘉宾处在霸权地位,他们控制着话语权,一旦有一个人挑战这种霸权,他们则强力维持这种霸权和意识形态。

其次,以上的研究假设通过实验验证发现,有的是可被证实,而有的则只是显示出其中有一定的关联性,并不能完全被证实。第一,我们从对比试验中可以清晰地看到,在实验组中,有高达 55.36%的学生选择了认为作为主持人的张绍刚和作为应聘者的刘俐俐都存在问题,而且在态度上对两者都持批评的态度,这和互联网上的调查以及网络就此事的讨论截然不同。因此,我们可以做这样的推断,互联网中由于存在着一种比较强大的力量在左右着民意的表达,他们首先将事件进行框架,然后再让事件传播。所以我们并不能简单地将网络调查结果等同于“民意”。因为笔者观察到,1月18日,网友leledangjia1在凯迪社区发表一篇题为《对于张绍刚事件的看法……仅供参考……》的原创评论,其认为“那些骂张绍刚的人,很多都是求职场上的失意者”(凯迪社区)。这一分析被网友定性为“一毛党”或“张绍刚的说客”。正如塔奇曼所言“制度世界……现在被传递给了他人”。社会意义在社会互动交往中形成并慢慢成为一种共识,从而转化成制度化、组织化的规则和程序,而这样的规则和程序又理所当然被用来作为判断行动或组织生产的资源。依此索解,新闻的生产和再生产,在定义和再定义、建构和再建构社会意义的同时,也必然定义和再定义、建构和再建构其生产的方式——现存新闻机构中的新闻采集和制作规则。这些规则最终演变为一种职业意识形态,或者用史密斯的话说,意识形态变成了“令人感兴趣的程序”,成员们自觉遵守和运用[4]11。

及此,我们可以看到,在互联网中存在着如纽曼所描述的沉默的螺旋,许多看了视频的网友会受到来自周围的其他网友的压力,而这一点在实验二中可以窥测出端倪,虽然只有 31.68%的学生选择了站在刘俐俐那一边,即如互联网上的舆论一致,但是很明显持张绍刚没有问题的观点的同学在互联网上会被骂声湮没。因此,在这一事件中网友回帖则正是在慢慢形成一种共识或舆论,然后再用这种共识反过来去衡量和解释原来的视频,张绍刚被称为毒舌则坐实了。不仅如此,社会行动者对于日常世界的理解依赖于共同知识,同时也必然依赖于共同知识的解释和运用的共同规则[4]12。

之所以会形成这种局面,是因为在社会中存在着许多不公,而网络成为这些网民发表意见和排解心中不公和郁闷的一种通道。因此,在积极引导网络舆论之前,我们还需要去纾解社会戾气。

[1]王创业.耍手段、要面子:主持人与嘉宾间的游戏?——以张绍刚与刘俐俐事件为例[J].阜阳师范学院学报:社会科学版,2012,(4):142.

[2]央视网.海归女对掐张绍刚续:网调显示网民力挺求职女[EB/OL].http://news.cntv.cn/20120122/117066.shtml.

[3]艾伦·巴比.社会研究方法基础[M].邱泽奇,译.北京:华夏出版社,2005:185.

[4]盖伊·塔奇曼.做新闻[M].麻争旗,译.北京:华夏出版社,2008.