十九世纪初期美国客邮述论*

冷 东,阮 宏

(广州大学十三行研究中心,广东 广州 510006)

“客邮”是18世纪以来西方国家在中国运行的早期邮政系统,它在近代中国邮政史上具有重要的地位与影响,为此诸多学者对此进行了研究[1-3]。但目前尚无学者研究19世纪初期广州的美国客邮,本文拟就此进行初步探讨,希望得到专家、学者的批评指正。

1801年6月30日,美国“太平洋商人号”商船自波士顿前往广州的途中遭遇风暴,历经50多天的艰难航行,遍体鳞伤的商船终于在8月23日驶入澳门避风港。在澳门修理商船期间,船长塞缪尔·艾德斯(Samuel Edes)于9月27号给当时留在广州同时又是“太平洋商人号”船主的多尔兄弟写了一封信。他在信里详细汇报了商船的维修进度和货物状况,信的背面有一段引人注目的中文:“带到省(即广州)十三行凿石街交泗兴办馆收,即交花旗‘哆’(即船主多尔兄弟)开拆,立取回头信带回。二十二日澳付,准廿三到省,如无番信回音,办馆罗(广州方言,拿的意思)回书。信银二元,澳已交一元。”[4]信件虽短,却透露了美国在广州客邮的一些情况,这为研究19世纪初期美国在华客邮提供了确凿证据。

一、美国客邮依托十三行商馆区秘密栖身

19世纪初期,清政府发布的有关外商和洋人的众多谕令、公告以及洋人和外商们要交给清政府的公文信函等文书,都需通过十三行行商来转达或呈送。这是因为在鸦片战争前的很长一段时间里,清政府并没有与西方各国建立正常的邮政联系,且对外国人很防范。清政府在其颁布的《防范外夷规条》中制定了严格的中外文书信件传递制度,如第四条规定:“外夷雇人传递信息之积弊宜永除也。……应请严谕行商、通事以及‘千里马’脚夫人等,嗣后概不得与外夷传递书信。”[5]545而中国传统邮驿体系一般不受理海外邮件,满足不了美国来华信息交流的需求。再加上美国商人受到清政府的法令限制,“除了贸易季度外其他时间都不允许留在广州。此外,清政府还规定包括美国在内的西方女性禁止留在广州”[5]514。因此,美国商人在这段时间里要么回国,要么就在澳门驻留。所以当时的澳门成为了美国商人及其家属在华的重要居住地,使得美国商人对广州、澳门两地间的短途通信有着庞大而迫切的需求。

信封中注明的“省十三行”,即为广州十三行商馆区,具体指丹麦行、同文街、西班牙行、法国行、明官行、靖远街(又称老中国街)、美洲行、宝顺行、帝国行、瑞行、老英行、周周行、新豆栏街(又称猪巷)、新英行、荷兰行、小溪行等十三座洋行商馆,它们被垂直的三条街道同文街、靖远街和新豆栏街分隔成三个大的区域[6]。

十三行商馆区聚集了十三行商从事贸易的行号,设有专供外商居停贸易的商馆[7],地域狭小,又处在官府的严密监视下,美国客邮是无法栖身的。但是十三行商馆区将广州诸多涉猎进出口收购批发功能的大小“散商”、“铺户”、“行栈”以及诸多生活服务店铺连接起来,以它为核心发展整合为一个更大的外围后勤服务区[8],从而引发广州城市结构的嬗变[9]。这个依托十三行商馆区出现的后勤服务区则为美国客邮提供了理想的栖身之所。

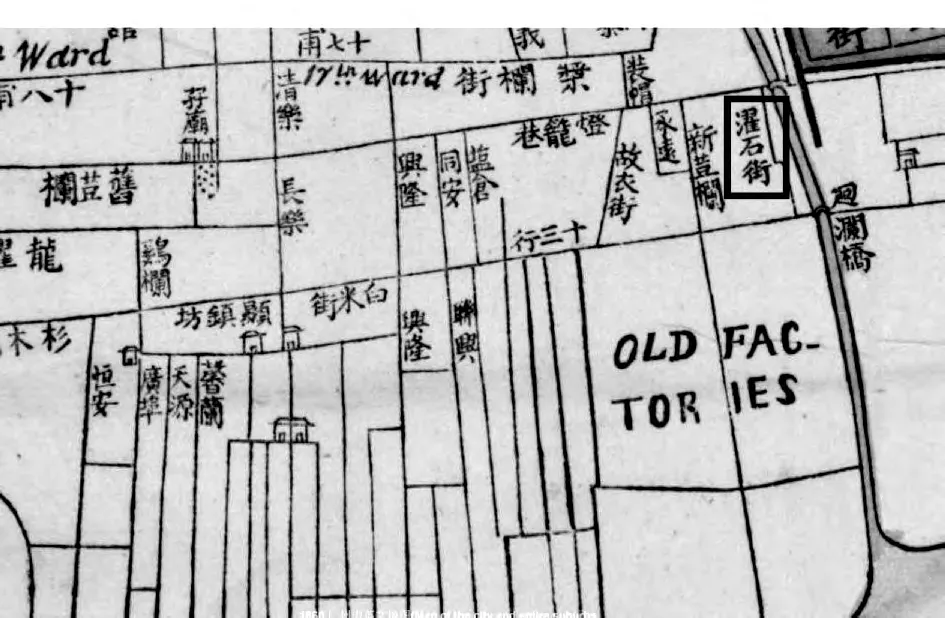

经考证,凿石街即为打石街,属于十三行商馆区外围的后勤服务区。它的西边是十三行商馆区的主干道新豆栏街(见图1),东边毗邻珠江回澜桥,南边是十三行商馆区,北边的街道聚集有众多商铺。可以说,这里交通便捷、地点适中,是一个理想的货物交易及邮件分发地[10]。

1860年由外国人绘制的广州中英文地图上,打石街的位置标明的是“濯石街”(见图2)。因为二者的位置完全相同,可以确定是同一条街道。这说明除了“打石街”的名称外,它还以“凿石街”和“濯石街”的不同街名流行于岭南地区。“濯”的读音有zhao和zhuo两种,其中zhao音与“凿”字的读音“zao”相近,更重要的是“濯”与“凿”的粤语读音均为zok6。因为古代的文字书写没有那么规范,常常用读音相同或者相近的字代替本字,由此出现了许多异体字和同音字。例如将新豆栏街写成“下豆栏”、“豆兰街”,将靖远街称为静远街和清远街等[11]。因此可以断定,“打石街”、“凿石街”与“濯石街”是同一条街道,对于熟悉广州地理的邮件传递者来讲,知道并找到读音相同的街道是没有太多困难的。

图1 现存十三行商馆区行业街道名称

图2 濯石街地图

二、办馆承担美国客邮的邮政功能

泗兴办馆作为信件的具体收发单位,在美国的客邮中占有关键地位。甘于恩、吴芳所撰《释“办馆”》一文,研究了“办馆”一词的历史溯源,考察了“办馆”的含义和历史演化,分析了“办馆”所反映的港澳经济生活[12]186-188,是学术界目前唯一有关“办馆”的研究论文。此外邓开颂主编的《粤澳关系史》(中国书店1999年版),林广志的《晚清澳门华商与华人社会研究》(暨南大学2006年博士论文),曹淳亮主编的《香港大辞典》(广州出版社1994年版),陈镶勋撰、莫世祥校注的《香港杂记外二种》(暨南大学出版社1996年版),陈乔之主编的《港澳大百科全书》(花城出版社1993年版),齐鹏飞、张晓京主编的《月阴月晴观壕镜——澳门沧桑》(北京人民日报出版社1999年版),张晓辉的《香港近代经济史》(广东人民出版社2001年版)和《香港华商史》(香港明报出版有限公司1998 年版),赖连三的《香港纪略》(外二种)[13]等著作,以及澳門的百貨辦館業商會(Associação dos Merceeiros e Quinquilheiros de Macau)等都谈到了办馆的有关内容。而这批信件的出现,则让人们对办馆有了新的认识。

办馆作为中国近代历史上一种特殊的商业经营方式,大约起源于19世纪80年代的香港和澳门地区[12]188。学界对于办馆的功能有着不同的看法:《港式广州话典》认为办馆兼有批发和零售的功能[14],《香港大辞典》一书认为其功能主要还是综合批发[15],而张晓辉则认为:“香港办馆是中国人开设的食杂店,其经营业务以供给外国人伙食为主。居港外侨、往来船舶皆为办馆的主顾。”[16]甘于恩、吴芳等人综合了以上各说法,主张“为港澳两地的外国人置办和提供食品及生活用品是早期办馆最重要的业务,其后发展成为了一种以经营各种食品、日用品为主要业务的综合批发商店,并直接为各种‘士多’、杂货店提供批量货物”[12]188。尽管看法上有差异,但都不否认它提供食品和生活用品等货物给港澳地区的外国人,是直接为外国人服务的商业点。

1856年,英军借亚罗号事件炮击广州并入城烧毁多处民居,致使广州百姓怒烧十三行。华人的愤怒情绪还蔓延到当时的香港地区,华人不仅在香港街头四处张贴公告,警告华商和华人切勿帮助英国侵略者,而且许多华商和华人都选择以离开香港的方式来抗议英国政府。英军的侵略行径让香港华人的反英情绪持续高涨,终于在1857年发生了震惊全港的张亚霖投毒案。“该年的1月15日,包括港督夫人在内的400多名英国人在食用过由裕盛办馆提供的早餐后,出现中毒症状。经港英政府方面查明,办馆东主张亚霖嫌疑最大但未能找到其罪证,而最终张亚霖则被港英政府驱逐出港。”[17]这一事件让我们看出办馆商业功能的一面。

文章开篇提到的那封信件则表明19世界初期的广州“办馆”,除了商业功能之外,还担负了邮政功能、特别是传递美国书信的邮政功能。而当时清政府与通商各国尚无正常的邮政联系,还制定了严格的中外文书信件传递制度,尤其禁止中国人私自为外国人传递信件[5]545。办馆的这种邮政功能,也为深入研究清代美国客邮提供了宝贵资料。

正是在这样的大背景下,美国“太平洋商人号”商船的这批信件反映了办馆在美国客邮中的地位,信件可以根据邮寄人的要求在指定时间和地点传递,21号澳门发信,23号到达广州,说明澳门广州秘密邮政通道已经建立。由专人带到广州送信,没有邮戳和其他标记,在当时的历史条件下,完全可以称为“特快专递”。

当然,这种特快专递的费用也是不菲的,一页内容的信件,往返澳门到广州的水路仅150多公里,三天间就要银元2元。与同一时期的英国资费相比贵多了。英国于19世纪初期在邮政方面进行了一系列的改革,在邮政业务上实行了统一的收费标准,规定邮递的物品重量只要不多于一盎司,不论其运送的距离远近,一律只收取一便士作为邮费。普通民众也能享受邮递业务带来的好处[18]。与同一时期的清政府的资费相比也贵很多,如1832年3月17日的《广州纪事报》上登载了当时的邮资价格,以每件1毫运送信件,每包信件相应地收费,可运送小件包裹,但绝不运送重行李、贸易商品、家具或家畜[19]。

早期买办往往是具有经济实力的商人,设立买办馆,以商贸实体的形式接洽买办业务。而信中提到的凿石街的泗兴办馆,应是广州买办所依存的经济实体。买办在澳门至广州间的客邮中发挥了关键作用,正是他们安排了信件在两地之间的传递。19世纪初期,英国船长法勒(Cap.Farrer)通过买办通信,买办则雇佣陈亚志送信。一次广州黄埔的清朝驻军例行检查时在他身上发现了一封外国人的信,经查问说是买办杜华英(音译)交给他的。后因担心他是汉奸,便把他扣留审问。广东总督指示十三行商把那封外国信翻译出来,如果信中谈的只是商务,必须立即归还原信。这之后便规定外国人通信往来只允许将信交给买办传送,且禁止买办们雇用外面的人来传递信件。这封信无疑具有史料价值,在编辑为总督这封信所写的前言中,很好地概括了它的重要性:“我们承认外国人通过买办传送信函的重要权利,而且我们认为通过买办的介入,现在已不存在困难于广州和澳门间建立定期的邮政业务了。”[19]泗兴办馆是美国信件通过买办邮政信件的例证。而信中将外国人姓氏加上口字旁,将外国书信称作“番信”,使用粤语方言,均显示了粤人买办的特征。

当然,办馆只是承担了美国客邮的收发功能,没有公开的邮局招牌和邮局负责人,更没有邮票和邮戳,还不是严格意义上的邮局,只是美国客邮的初级形态。

三、美国客邮在澳门、广州间的独立运行

广州作为一个最重要的贸易据点,19世纪初期受到美国的重视,但在当时汽船方兴未艾、木制帆船仍作为航海运输的主要载体的历史背景下,美国商船要跨越太平洋到达广州需要花费半年多的时间。漫长的航程让大量美国人被迫驻留在广州和澳门,他们在家庭联系、个人需求、文化交流等不同领域对于信息的流通又有着巨大而迫切的需求,这正是促使美国在19世纪初期积极发展邮政业务的根本原因。

美国是西方来华开展贸易最晚的国家,在此之前葡萄牙和英国已经建立了在华客邮系统,美国会利用现成的西方客邮系统吗?

葡萄牙是最早在中国建立客邮的西方国家。1798年1月20日,葡萄牙政府颁布了建立海外邮政体系的法令,葡萄牙政府自里斯本向澳门总督发出公文,参照葡萄牙海外属地巴西的做法,具体规划了葡萄牙澳门邮局的章程,选举了澳门第一任邮政局长,设计了葡萄牙澳门邮局邮戳。美国与广州的邮政联系并没有借助澳门邮政局,而是采取独立运作的方式。“太平洋商人号”商船与广州间的来往信件上,没有盖澳门葡萄牙邮局的邮戳,这说明美国主要通过自己的渠道传送信件。

英国是与中国进行海外贸易最重要的西方国家,也是最早完成邮政近代化的西方国家,在欧洲、印度和中国的广州、澳门地区间建立了一个更迅捷的邮政系统。便捷的邮政系统必然依赖于发达的运输体系,英国在这方面付出了很多的努力。例如,澳门与广州两地间用于客运的固定航线,就于19世纪初期由英国商人罗伯特·爱德华兹率先开通并投入使用。因为这条航线带来了巨大的利益,所以促使更多的英国人投入到航线的开发和利用中,而邮政业务正是其中最重要的一项业务。而“经营业务的雷同使两者走向合作,共同促成了船舶邮局(Boat Office)”[20]的建立和“第一个澳门的英国邮戳”的出现。从“太平洋商人号”商船与广州间的来往信件来看,时间上早于英国东印度公司船舶邮局的成立时间,也没有任何英国邮局经手的标记,可见当时美国与广州的邮政联系也没有与英国海外邮局有合作关系,主要采取独立运作的方式,通过办馆渠道传送信件。除了初期的信封上注明详细地址外,之后的信封上只是简单的收信人信息,说明美国在澳门与广州之间的固定客邮渠道已经建立。

自1785年美国商馆的旗帜飘扬在十三行商馆区后,19世纪初期美国客邮在广州得到发展,美国对华贸易有了长足进步,短短数十年间,美国已成为与清政府有贸易关系的主要西方国家之一。

[1] 苏全有,李风华.近十年来我国近代邮政史研究综述[J].重庆邮电学院学报:社会科学版,2005(1):87-89.

[2] 冷东,沈晓鸣.中国最早的外国邮局考论[J].南京邮电大学学报:社会科学版,2012(4):91-96.

[3] 冷东,沈晓鸣.中国最早出现的外国邮戳[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2014(4):60-64.

[4] 美国马萨诸塞州历史学会.Chinese Hanzi Characters in 1831[EB/OL].(2013-10-04)[2014-08-20].http://www.masshist.org/blog/974.

[5] 梁廷枏.粤海关志:卷28[M].广州:广东人民出版社,2002.

[6] 曾昭璇,曾新,曾宪珊.广州十三行商馆区的历史地理[M]//唐文雅.广州十三行沧桑.广州:广东省地图出版社,2001:9.

[7] 梁嘉彬.广东十三行考[M].第3版.广州:广东人民出版社,2009:309.

[8] 孙典籍.广州歌[M]//梁嘉彬.广东十三行考.第2版.广州:广东人民出版社,1999:55.

[9] 彼得·奥斯贝克.中国和东印度群岛旅行记[M].倪文君,译.桂林:广西师范大学出版社,2006:87-96.

[10]范岱克.1760 -1843年广东外国人居住的商业街[J].澳门文化杂志,2013(秋季卷):92-109.

[11]冷东,沈晓鸣.嘉庆年间英国水手刺死中国人黄亚胜案[J].历史档案,2014(2):77-84.

[12] 甘于恩,吴芳.释“办馆”[J].方言,2006(2).

[13]赖连三.香港纪略(外二种)[M].广州:暨南大学出版社,1997:10.

[14]张励妍,倪列怀.港式广州话词典[M].香港:香港万里书店,1999:7.

[15]曹淳亮.香港大辞典[M].广州:广州出版社,1994.

[16]张晓辉.香港近代经济史[M].广州:广东人民出版社,2001:222.

[17]蔡荣芳.香港人之香港史[M].香港:牛津大学出版社(中国),2001:34.

[18]刘学谦.论十九世纪英国邮政系统的改革[D].北京:首都师范大学,2012.

[19]范笙禄.澳门邮政与电讯的历史和发展——从海邮到邮票创始期(1768 -1884年)[M].澳门:澳门特别行政区邮政局,2001:73.

[20]马士.东印度公司对华贸易编年史[M].区宗华,译.广州:中山大学出版社,1991:83.