中国省级区域经济收敛状况分析

摘要:本文在既有研究的基础上,加入市场化进程因素,研究中国各省份经济的收敛情况。在继续扩展了MRW模型的基础上,分别选用财政补贴的GDP比重和各省份的市场化指数作为市场化程度的代表变量进行了实证面板数据分析。结果是在不同的收敛假设下,我国不同省份间依旧不存在收敛现象,哪怕控制了一些异质性因素。

关键词:区域经济 经济收敛 市场化程度

一、引言

自索洛新古典模型的问世以来,经济增长问题的研究进入了一个崭新的阶段。而索洛模型所预言的区域经济绝对收敛现象也成为了经济增长研究中的热门问题。索洛认为,一个国家地区间因为存在发展起点,资源禀赋等先天差异,所以经济发展水平存在很大差别。但是最终,所有国家地区会达到同样的稳定状态,即存在经济收敛。随着理论的进一步发展,收敛又分为了不同情况:绝对收敛和条件收敛。绝对收敛是指不同经济系统具有相同的参数,最终会有相同的稳定状态,即达到同样的人均产出水平。条件收敛则是考虑到不同经济体间的参数差异,认为不一定会收敛到同样的水平,而是各个经济体收敛到自身的稳定状态。以后的实证研究分为基于不同的概念进行检验。

本文以Mankiw 、 Romer、 Weil(1992)的研究为基础,根据中国国情,加入市场化程度这一影响因素对模型进行了新的拓展。并且,在新模型的基础上,加入外生变量对各省份间的异质性进行控制,研究我国29个省份间从1991—2013年经济发展是否存在收敛的问题。针对重要变量实际数据收集产生的问题,进行了稳健性检验以期能得到更广泛意义上的结论。

本文的另一重要特色在于对于经济收敛不同假设标准的讨论上。一般使用的检验原假设是β系数是否小于零。但是Lichenberg(1992)指出这样Mean Reversion的方法并不是收敛假设的充要条件。于是,在Lichenberg的研究基础上,对于他的研究结果,利用中国数据进行实证检验,以期能得到在修改后的收敛假设基础上收敛问题的研究结果。

二、理论模型的建立

国内学者在新古典模型的基础上,针对中国国情,认为还存在如下变量影响中国不同地区的收敛性,比较公认的有经济开放水平,市场化程度,工业化水平,期初人力资本水平等因素。这是因为索洛模型除去最基本的假设外,还隐含着一个背景,即经济是在完全的市场经济体制下运行。而这些是中国这个转型国家努力改革的目标,并未完全实现。所以,在中国,不仅仅是索罗模型中的技术水平,储蓄及人口增长等因素绝定稳态经济水平。在MRW(1993)中,将传统的索洛模型加入人力资本水平进行了拓展。本文则意图在MRW模型的基础上,加入代表中国国情的变量对模型进行在扩展。

至于需要加入怎样的变量,在先前的研究中,国内学者多使用市场化程度,工业化水平,禀赋差异等变量。在本文中,作者特别关注市场化程度对于中国经济的特殊贡献。之所以关注这个指标,是因为中国目前并在未来一定时间内的经济目标就是完成向市场经济体制的转变。给定市场化程度,则产出增长可由传统的新古典模型所解释。而当给定一定的生产技术方式时,市场化程度越高,市场经济范围越大,经济产出效率应该越高。这里,市场化程度作为制度环境的一部分,能够阻碍或者推动经济发展。这里就是将制度变迁作为一种要素纳入经济增长研究范围。

对市场化进程与我国地区收入的相关性问题,现有文献有两个基本观点。其一,市场化可以通过促进经济发展,加速地区财富积累和居民收入总体水平的提高。这种效应主要通过转换政府职能、发展非国有经济、提高要素配置效率、健全社会保障制度等几个方面来实现。其二,各地区市场化进程不同步,会加大地区之间的收入分配差异。可以看到,市场化程度可以从正面推动经济收敛,也可能从反面导致竞技水平差距的拉大。所以本文将此变量作为新的经济增长动力因素纳入模型研究,是有一定道理的。以下在MRW模型的基础上,推导本文的标准回归方程。

令生产函数形式为:

■(1)

其中,Mit为市场化程度,Kit为物质资本存量,Hit为人力资本水平,Lit为劳动力数量,Ait劳动增进型技术进步。这里,市场化水平以相乘的形式进入生产函数,表示市场化程度与产出水平的一对一调整关系。也许实际关系并没有这么巨大,比如Mit的L次方,L<1,但是这种调整并不会对本文结果产生实质性影响,在去对数后,就是系数有些改变。

将上述函数改写为密集型形式并假定α+β<1,α+β<1的经济含义是资本(无论何种形式)均呈现递减的规模报酬。当经济处于稳态时,进行一定变换可得拓展后的MRW模型, 在进行一定变化即可得本文的回归方程:

■ (2)

可以看到,产出收敛的状况是市场化程度,初始产出水平以及稳态决定因素的方程。但是方程中并未直接出现lny*,也就是说方程与最终稳态无直接关系,仅与诸多参数相关。

上述模型将人力资本的储蓄率作为人力资本的代表引入方程。但是在很多时候的实证研究中此储蓄率缺乏很好的代理变量和数据。因此以下尝试将人力资本存量水平加入收入决定方程来替换掉储蓄率。除去上述市场化程度外,还存在很多影响各地区竞技水平的因素。本文在(2)式的基础上,从其扰动项中再分离出是否是沿海省份的虚拟变量,以代表不同省份的异质性。即为第二个可估计的方程模型。

三、实证结果分析

(一)回归结果分析

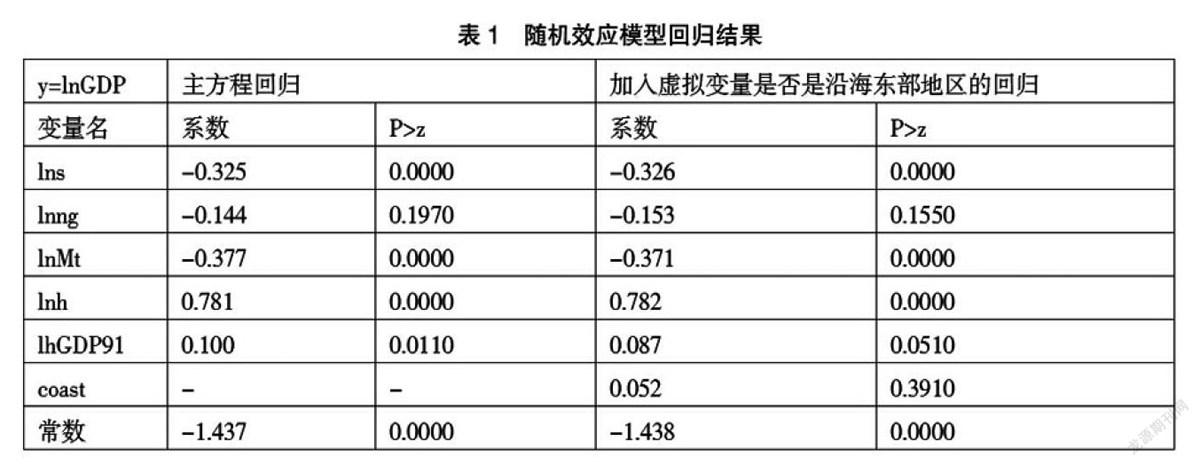

本文采用面板数据的随机效应模型对方程进行回归。之所以使用随机效应而不是固定效应模型,主要是考虑到数据中存在不随时间改变的项。具体回归结果见表1第一列。

可以看到,基年lnGDP91的系数显著为正(0.0998),当基年GDP水平提高一个百分点时,GDP与基年的差距会提高约0.1个百分点。因此可以说,基于本文的数据和方法,我国29各省份从1991—2013年不存在经济收敛现象,并未出现不发达省份与发达省份间经济差距缩小的预期状况。

从表中还可以看到,Mt的系数显著为负,与直觉感受有很大不同。但是这里必须注意的是,在此用政策性补贴的GDP比重作为市场化的代表变量,而政策性补贴的GDP与市场化程度间存在负向关系。那么也就是说,政策性补贴的GDP的比重越小,市场化程度越高,经济发展水平越高。这就与理论预期的符号相同。前文中已经指出,市场化程度对各地区的经济水平的影响分为两方面:一个是市场化促进各地经济发展,另一个是各地区市场化进程不同步,会加大地区之间的收入分配差异。依据本文的回归结果,可以看到是第一个效应更为强烈。这个效应的出现主要通过转变政府职能,提高要素配置效率等。

当然,正如前文所述,市场化程度的代理变量——政策性补贴占GDP的比重并不能非常好的代表真正市场化程度。因此需对这一结果进行稳健性检验。

在随机效应回归结果中,不论是组内,组间还是整体的拟合优度R2都在0.8以上。可以说,市场化程度,储蓄,劳动力增长以及人力资本水平等成为解释经济发展收敛的主要因素。传统的索洛模型将劳动生产率(技术水平)的差异作为解释横截面发展差异主要的因素,在本文中,应该说这样的解释是不完全的。

结果中除去lnng一项系数不显著外,其余系数均显著。从绝对数值来看,人力资本存量的边际影响是比较大的。当人力资本水平提高一个百分点时,GDP与基年水平的差距会提高0.78个百分点。这个比例还是相当令人印象深刻的。

加入虚拟变量是否是沿海东部地区后,再用随机效应方法可得结果见表1第二列。加入虚拟变量后,虚拟变量的系数不显著。lnGDP91的系数也变的不显著了。但是lnh的系数变得更为显著,其绝对数值也变的更大了。拟合优度基本没有很大改变。Mt的系数仍旧显著为负。可以说,加入沿海虚拟变量后,仍旧支持了各省份经济不收敛的结论。

(二)稳健性检验

因为财政价格补贴占GDP的比重只是反应市场化水平的一个近似指标,所以上述回归结果应该进行稳健性检验。在此,将财政价格补贴占GDP的比重一项换为由樊纲、王小鲁编制的各地区市场化指数。樊纲、王小鲁编制的《中国市场化指数——各地区市场化相对进程报告》是将各省的五大方面的情况进行综合评价,给出了最终的市场化指数。这五方面包括政府和市场关系,非国有经济情况,产品市场的发育情况,要素市场的发育情况和市场中介组织发育和市场制度环境,这五大方面之下还有很多二级子内容。在此,选取2011年报告中数据进行分析。

在将市场化程度的代表变量换为市场化指数后,可以看到,储蓄率lnS的系数依旧保持显著,且符号与包含财政补贴GDP比重的回归和包括市场化指数的回归的结果保持一致。在此,lnng的系数依旧不显著。整体拟合优度为0.89,比前面的回归略微下降。但是,应该看到,财政补贴占GDP的份额越高,表示市场化程度越低,而此份额越低,表示市场化程度越高。那么,此份额表示的市场化程度的系数符号为负时,恰恰说明了市场化程度越高,经济发展水平越高的结论。这和用市场化指数表示市场化程度的正向系数得到了同样的结论。即,在本文数据的基础上,市场化程度对于经济发展的影响是正向的,市场化程度越高,经济发展水平越高。也就是我们在改变变量数据后,仍然能得到一样的结论。

我们最为关注的是lnGDP91的系数,因为这个系数的正负反映了经济究竟是收敛的还是发散的。回归1中为0.1143642但是不够显著,而在回归2中,其系数变为-0.164并且显著。符号发生了改变,表示的结论也由经济不呈现收敛状况转为经济呈现收敛现象。也就是说,考察期间内,基于市场化指数的回归,各省份经济差异是缩小的,经济差异是收敛的。但是基于财政补贴的GDP份额的回归,各省份的经济差异实质上是扩大的。这里需要注意的是,用市场化指数作为市场化程度的代表变量的回归中,只有2001年到2011年的面板数据,而不是前面的1991年到2013年的数据跨度。因此结论的不同可能是由于数据的问题。

(三)不同收敛零假设的检验

基于Lichtenberg对于收敛检验的不同假设的讨论,利用2013年以及1991年各省份的GDP数据,对方程式进行OLS回归。结果显示,lnGDP1991系数为1.058,在H0∶β=0下,系数显著大于1,即β显著大于零(p=0.0000),说明不存在收敛现象。而在■下,■,因此经济不存在收敛。

由此看到,不同收敛假设下,我国不同省份间依旧不存在收敛现象,哪怕控制了一些异质性因素。并不是越不发达的省份,其发展速度越快(lnGDP1991系数为负的假定)。也不是不发达省份的GDP的方差随时间推移而减少的更快。在17年时间中,如北京上海等发达地区与如青海西藏等不发达省份的GDP差距没有缩小,反而呈扩大的趋势(特别是在西部大开发的战略背景下)。这种情况存在的原因是多样的,可能是所谓贫困陷阱所阐释的那样。

四、主要结论及政策含义

在本文中,作者力图在前人研究的基础上,加入市场化进程因素,研究中国各省份经济的收敛情况。在继续扩展了MRW模型的基础上,分别选用财政补贴的GDP比重和樊纲编制的各省份的市场化指数作为市场化程度的代表变量进行了实证面板数据分析。在不同的回归下,市场化进程对于经济发展水平均起到了正向且显著的作用。这印证了理论模型扩展的实际意义,也就是说,市场化程度确实如理论所预期,正向推进了各省份的经济发展。但是根据β收敛理论,在不同回归下,各省份间呈现了不同的收敛状况,也就是说,没有得到一个统一的答案。这里需要强调的是,市场化指数指标五年的时间跨度,也许并不能直接和1991年至2013年跨度下的回归结果直接进行比较。也许在这期间,确实经济收敛状况是发生了实质性的转变,这就需要更进一步的研究。

本文的另一个重要的研究问题是对于收敛标准的讨论。基于Lichtenberg对于收敛假设的讨论,本文也采用了中国各省份的数据进行了实证分析,结果是在不同的收敛假设下,我国不同省份间依旧不存在收敛现象,哪怕控制了一些异质性因素。当然,后来又有经济学家对于Lichtenberg的讨论提出了质疑,甚至于直接否定了Lichtenberg的结论。这就需要进一步的研究和论证。

应该说,中国经济在1991年以来,取得了举世瞩目的成就,整体的经济发展不能够代表各省份的实际发展水平。东部,中部和西部地区本就存在的工业化水平的差异,在改革开放后,得到了不同的发展。我国政府的西部大开发和中部崛起的战略,也许就是在看到经济差异扩大情境下的方向性政策。地区间差异可能是地区间发展追赶的动力,但是过大的地区差异并不利于我国整体经济平稳高速发展目标的实现。因此,研究各省份间经济收敛状况具有比较大的政策含义。基于本文的研究结果,作者认为应该继续推进一带一路重大战略以及西部大开发和中部崛起的战略,缩小地区间经济水平差异。同时,大力推进市场化改革进程,朝着完全的市场经济体制继续奋斗以促进经济更好更快的发展。

参考文献:

[1]蔡昉,都阳. 中国地区经济增长的趋同与差异——对西部开发战略的启示[J].经济研究,2000(10)

[2]刘强.中国经济增长的收敛性分析[J].经济研究,2001(6)

[3]黄怡胜. 市场化进程对经济增长的推动作用——典型事实与定性解释[J]. 中山大学学报社会科学版,2005年(2)

[4]黄安胜,郑逸芳,王强强等.生产要素、区域经济增长差异性和收敛性[J].经济问题,2014(11)

[5]魏后凯. 中国地区经济增长及其收敛性.中国工业经济,1997(3)

[6]岳书敬.中国省级区域经济增长及差距的经验研究[J].财经科学,2008(3)

[7]张振强.西部地区经济增长的收敛性分析——基于panel data模型的实证研究[J]. 中国商贸,2013(8)

(邹蕴涵,1985年生,山东潍坊人,北京大学经济学博士,国家信息中心经济预测部宏观经济研究室助理研究员。研究方向:宏观经济)