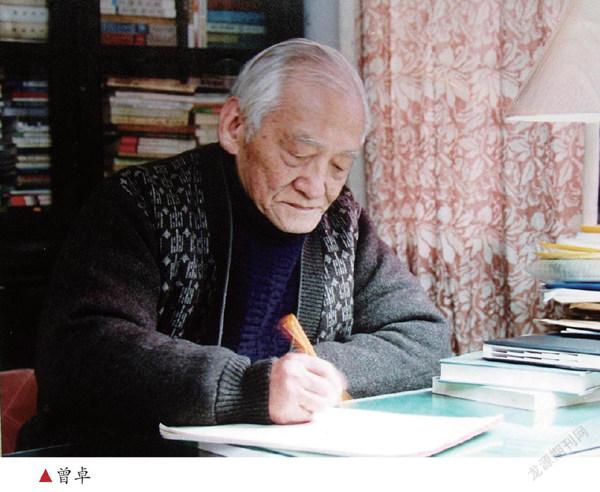

山高水长忆曾卓

曾卓是谁?他的青少年时期,是在长江沿线城市武汉、重庆与南京度过的,曾写下“长江流过我整个的生命,波涛声中震荡着我的思乡曲”等激扬诗句;他并非“七月派”,却是“七月”诗星;他曾被胡风划为“另类”,又被硬性定为“胡风分子”;他没有做过水手,却是享誉诗坛的“老水手”,去世后追授为“当代诗魂”;作为编剧,他率先将“江姐”形象搬上话剧舞台……

值此纪念抗战胜利70周年之际,我品味当年曾老伉俪的赠书签名,诗人的故事仿佛就发生在昨天。

享誉山城的“少年雪莱”

曾卓原名曾庆冠,世居湖北黄陂。他是我的同乡先贤,但我首次知道诗人的名字,却是文革期间的“革命大批判专栏”。专栏里有大幅“百丑图”漫画,在漫画的右下角,是一位身材瘦弱、戴一副眼镜的书生,躺在地上洋洋自得地看书。有人甚至在一旁振振有词:曾卓者,与曾国藩同姓、董卓同名的“胡风分子”也。

我当时正在上中学,少不更事,就请教语文老师王希良先生。王老师私下告诉我,曾卓是一位颇有风骨和才气的诗人,在战时重庆就有“少年雪莱”之誉。

早在“一二九”运动前夕,曾卓加入了进步青年组织的读书会。读书会规定每人每周交出一篇文艺习作,筛选较好的作品发表在《时代日报》副刊《时代前》上。1936年,年仅14岁的曾卓在汉口加入了中华民族解放先锋队,同时,他的第一首诗《生活》发表在了《时代前》上,这是他第一次使用笔名曾卓发表作品。诗云:

生活像一只小船,

航行在漫长的黑河。

没有桨也没有舵,

命运贴着大的漩涡。

1937年春,由于曾卓卷入了抗日救亡运动的浪潮,因此被学校开除。祖父将他送到几十里外的一个小镇去念书,他又被当地的抗日热情所感染,所鼓舞,所振奋,于1938年3月经地下党员夏邦华介绍,加入了中国共产党。

武汉沦陷前,其父举家西迁。曾卓初中毕业后,祖父决定让他到四川去找父亲,曾卓因此进入重庆复旦中学。此后,他一边读书,一边参加抗日救亡运动。

在广泛阅读的文艺书刊中,他每天必读复旦大学国文系教授靳以(章靳以)主编的《国民公报》副刊《文群》。这是一份颇有影响力的报纸,上面常见名家之作。其实,早在汉口读初中时,曾卓就曾如饥似渴地阅读了靳以的小说集《圣型》《春的花》和散文集等。

1939年1月,曾卓送一个进步同学去延安,临别时诗兴大发,即席口占一首赠别诗《别》。此诗在《文群》发表后,他一时声名鹊起。《大公报》副刊编辑谢贻征在评论抗战诗歌的一文中,称曾卓为“少年雪莱”。

这年秋,靳以还专程到学生宿舍看望了曾卓。在靳以的指导下,曾卓开始向《文学月报》等报刊投稿,曾用阿文、江汶、柳江等笔名发表过诗歌、散文和雜文。在曾卓心里,靳以是他正式结识的第一位作家,也是引导他叩开文坛之门的恩师。

同时,曾卓的诗歌创作也受到诗人艾青的影响。因为艾青,他否定了自己的前期写作,否定了他曾经极为欣赏的模仿,形成了自己独立的风格。他说:“真正的诗……必须是自己心声的倾诉。当你倾诉自己的心声时,也就表现了你自己的个性、素养、感情和感受,因而也就自然而然慢慢地会产生自己的风格。”

不久,当曾卓听说一位曾共同参与救亡活动的女青年,在武汉沦陷时,被落魄的父亲逼着嫁给了比她大20多岁的国民党官员,从而得到了一笔可观的聘金成为叛逆者时,他不禁奋笔疾书写成名诗《门》,诗云:

莫正视一眼,对那向我们哭泣而来的女郎。曾经用美丽的谎言来哄骗我们的是她;曾经用前进的姿态来吸引我们的是她。而她在并不汹涌的波涛中,就投进了残害我们的兄弟的人的怀抱。今天,她又要走进我们友谊的圈子。她说,她现在才知道只有我们才是善良的灵魂。让她在门外哭泣,我们的门不为叛逆者开!

《门》在《大公报》发表后,曾卓名声大噪。可是,由于思想激进,曾卓于1940年春被学校默退。皖南事变后,地下党安排他到乡下暂避了一段时间,并在那里高中毕业。

在战时重庆,这位中共地下党员的诗人,除写别离(《别》《别前》《江湖》),写抛弃(《门》《断弦的琴》),写寂寞(《病中》《青春》)之外,更多地写着孤独。这种孤独有着独立的沉静、高傲与反世俗,也有着热忱的献身、英勇与痛苦——“负着苦难的祖国,又负着祖国给你的苦难”。

火一样的青春,火一样的斗争,熔炼了曾卓火一样的诗情。1939年至1943年,他的诗歌创作进入了第一个高潮期,使曾卓成为抗日战争和解放战争时期国统区最重要的抒情诗流派之一。他的诗,像子弹一样射向反动统治者。

被胡风划入“另类”的“胡风分子”

新中国成立初期,作为中南地区的文艺旗手,曾卓历任武汉市委宣传部文艺处长,中共中央中南局机关报《长江日报》副社长等。可是,1955年的一场政治风暴,他竟莫须有地成为阶下囚。

20世纪80年代初,我有幸识荆。曾老题赠我的第一本诗集《悬崖边的树》(四川人民出版社,1981年版),是以一首《悬崖边的树》为名的诗集。《悬崖》一诗仅十数行,却颇具感染力。将诗人遇磨难而不消沉,受打压而不折腰的人格力量展现出来:

它的弯曲的身体/留下了风的形状/它似乎即将倾跌进深谷里/却又像是要展翅飞翔……

难怪著名诗人柯岩朗诵了《悬崖边的树》后说,她不相信写出这样诗的人是“反革命”。

在我的印象中,曾老总是彬彬有礼,温文尔雅,真诚待人。他为何被列为“胡风集团”的骨干呢?曾老向我介绍,他在1949年以前,与胡风只有简单交往的往事——

1940年夏,胡风来到重庆,在位于北碚的复旦大学任教。有一次,时为该校教务处职员的曾卓,将自己的一首颇受外界好评的诗作交给胡风指教。他以为胡风也会激励一番,却因其创作风格不为胡风认同,被讥为“小资产阶级情调”。以至于胡风在主编出版《七月诗丛》时,曾卓的几位好友均出了专辑,唯独曾卓没有。

年轻气盛的曾卓从此发誓:不向胡风主编的《七月》与《希望》投稿。胡风也曾写到:“我记得他从没给我投过稿,只通过几封信。”

所以,在40年代,曾卓尽管与“七月派”诗友过从甚密,却被胡风划为“另类”,也没人认为他是“胡风派”。直到1953年全国第二次文代会,曾卓和胡风的来往才渐渐多起来。不过,那也是同乡、同道的单纯交流。

然而,1955年5月16日晚上12点,随着一阵急促的敲门声,曾卓从此被当作“胡风分子”身陷囹圄,遭管制长达25年。

在曾卓被捕半年后,公安部门没有发现他的“罪证”,只在国民党遗留下来的档案中发现:“运用通讯员曾卓400元。经手人:陈蓝逊。”

特务分子陈蓝逊虽与曾卓是小学同学,但在重庆从无来往。所幸后经公安部门查明,是陈蓝逊为了虚报多领,将他所知的人名曾卓、白杨、秦怡等均列为领款人。

率先将“江姐”形象搬上舞台

在狱中被单独监禁的一年多,为了减轻孤独和寂寞的痛苦,曾卓决定写诗。他陆续为友人、亲人与孩子写了几十首诗。其中《呵,有一只鹰……》《悬崖边的树》等生动、鲜明、独特的形象,融合着一种坚强、无私无畏、真诚、坦荡的人格力量,引起读者广泛的联想和强烈的共鸣,叩击着人们的心灵。

恶劣的政治环境在摧残诗人身心的同时,也恶化了诗人与妻子的生存环境,当曾卓于1957年3月27日被保外就医时,他与第一任妻子痛苦地分手了。

直至公安部从敌伪的“死档案”与“活档案”中查明:曾卓并非“特务”,曾卓才走出监狱,改为监督劳动改造。两年后的一个大风雪的夜晚,正在“牛棚”的诗人,看着漫天飞舞的鹅毛大雪,不禁想起了学生与战友薛如茵。多年之后,薛老师亲口告诉我——

武汉刚刚解放不久,曾卓被聘为武汉大学与湖北省教育学院的客座教授,给大学生讲授革命文艺。刚刚从湖南大学转学到湖北教育学院学习的薛如茵,因此成为曾卓的学生。由于当时是上大课,他们相见不相识。

他们真正近距离接触是1951年春,在汉口召开的中南区第一次文代会上。当时薛如茵是大会宣传组的工作人员,会议期间她与代表们一起联欢,曾卓这才知道她是从省教院毕业的弟子。

1952年,曾卓任《新武汉报》副社长期间,薛如茵等10人作为工作队员进驻报社,开展“三反”运动。薛利用业余时间给印刷厂工人教唱革命歌曲,曾卓为此写了一组诗赠给薛如茵,以资激励。

曾卓遭受劫难后,彼此失去了联系,直到1961年,他们才得以重逢,并终成眷属。

1961年10月,曾卓被分配到武汉话剧院任编剧,薛如茵为音乐编辑。薛如茵建议:你曾经在重庆做过多年地下工作,为何不将小说《红岩》中的“江姐”搬上舞台?曾卓觉得言之有理,就投入到了多幕话剧《江姐》的创作之中。

尽管他在编剧中成功地塑造了江姐的英雄形象,但由于他的“反革命分子”身份,话剧是否上演引起了争议。争论的结果是:剧作者不能署名“曾卓”。因一般人并不知道他的本名曾庆冠,所以,最后以署本名上演。

1962年春,适逢当时加强革命传统教育的大环境,《江姐》上演后震撼了观众的心灵。因《江姐》是全国第一个根据小说《红岩》改编的剧本,也是向武汉人代会献礼的剧目,就连文化部长夏衍看了剧本后,也赞不绝口。同年3月2日至26日,文化部和中国剧协还在广州召开的全国话剧、歌剧、儿童剧创作座谈会上,肯定了武汉的经验。同年底,广东、南京另编的多幕话剧《红岩》《江姐》等,也借鉴了曾卓的创作成果。

《江姐》的成功令曾卓兴奋不已,他满怀激情地又创作了以革命烈士何功伟为原型的剧本《清江激流》。曾卓感觉比《江姐》还写得好。院长也觉得不错,并安排排练。可是,由于他的身份不符合“千万不要忘记阶级斗争”的精神,结果不仅剧本不能演出,而且曾卓也被闲置一边,再也不能写剧本了。

当“文化大革命”风暴席卷江城,曾卓自然在劫难逃,最初他被下放到农村劳动改造,接着被关进“牛棚”,也挨过一次严酷的专场批斗。一位好心的医生“策略”性地劝说那些革命小将:“他的身体不行,又是个‘革命大批判’的活材料,万一把他打死了,你们是负不起这个责任的!”曾卓才没有吃更多的苦头。

曾卓在生活的波涛中浮沉,诗的激情却如同岩浆一般在他心中燃烧。他写于1970年的名诗《悬崖边的树》,就是“老水手”在痛苦的烈焰中成熟的心路歷程。此诗独特的意境给人以想象的空间,独特的比喻又让人悟出生命的真谛。他复出后,作品一经发表,传诵一时,被称为“知识分子灵魂的活的雕塑”。

甘当人梯励后昆

直到1979年底,曾卓才平反昭雪。复出后,他不仅只争朝夕地创作,还利用其影响为青年作家摇旗呐喊。他送我一本1979年第5期《芳草》杂志,上面有他为沈虹光的小说《美人儿》所写的一篇评论《更高地飞吧》。当时文艺界有人对《美人儿》持异议,曾老主动站出来力挺,主张文艺创作要百花齐放。沈虹光,以及当代文坛的领军人物董宏猷、刘醒龙、熊召政、邓一光等人的成长,都与曾老的提携不无关系。

改革开放后,曾老得知家乡的文学青年发起成立诗社,亲自为诗社会刊题名,并告诫后学,要让作品在打动人上下功夫。家乡青年教师首次出版诗集,他拨冗作序激励,动情地写道:“听到作者从黄陂打电话来时的乡音,使长年飘泊在外的我引起了怀土之恋,使我想起了为故乡莘莘学子献身的老师们,我愿借此表示一点感激之情。”

我生平聆听最感人的一次诗朗诵,是2001年湖北省作协迎春茶话会上。当时已经病重的曾老,是在夫人的陪伴下从医院赶来的。我坐在台下,看到聚光灯照在他脸上,神情忘我而陶醉;他那充满激情高亢的声调,抑扬顿挫……结束朗诵时,在场的诗人和作家报以热烈的掌声,有的甚至为他的诗而落泪。

正是诗人的诗歌影响了一代代人,诗人在世时频频问鼎大奖。即使在诗人逝世一年后,也获得了第二届国际华文诗人笔会“中国当代诗魂金奖”。我曾在《人民日报·海外版》上,以《三楚铸诗魂》为题,遥祭诗魂。时至今日,中央电视台每年的新春诗会上,几乎都要朗诵他的代表作。

曾卓纪念碑上雕刻着体现诗人气质的肖像与“诗魂曾卓”4个鎏金大字。巨石天然而成的自然纹路,历经岁月和激流冲刷的沧桑,一如诗坛“老水手”的传奇人生。在诗人的塑像旁,则是一部写着“……我的诗是我的碑。我爱你们,谢谢你们!”的诗人签名石雕手稿。

为纪念一代诗魂,我特将记录诗人缪斯人生的《曾卓:当代诗魂的活雕塑》一文,收入近作《黄陂春秋·人物卷》(裴高才著,长江文艺出版社,2014年5月版),算是祭奠诗人的一束花环吧!

(作者系中国作协会员。图片来源:作者提供)

(实习编辑:田荻)