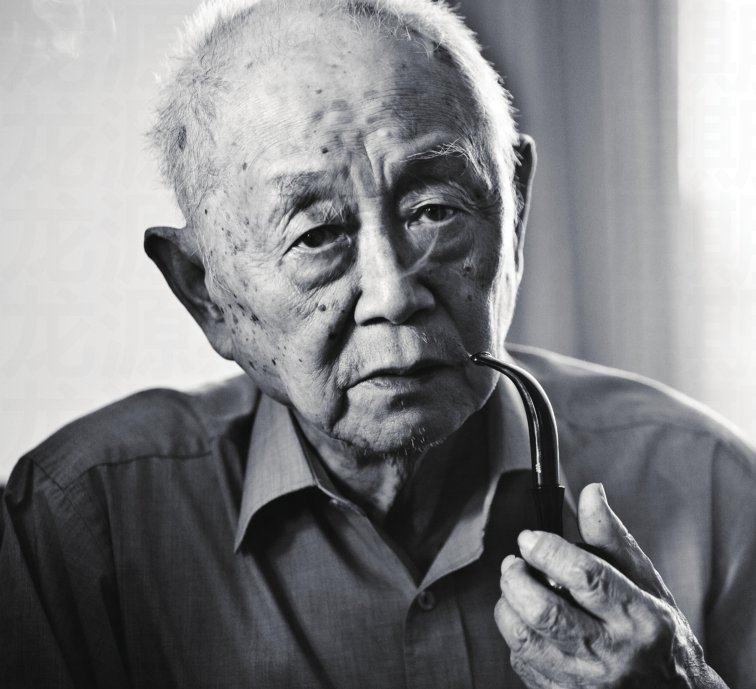

那位比我老的老头和我

王诤

沈从文是我的表叔,我们都是凤凰人。在他的身上,我感觉到一种智慧和人格的力量。而我对于他呢,我仅仅是他长河里面几滴感情的水,这个人离开我们还不太久,但是这种人在今天看是不会再有了。

我看他写他的童年,那真是个老实人。我们小学校里面有两棵楠木树,一两百年了,他曾被老师罚跪在那里,但我却没有过。

他的老师叫田兴六,是当年南社的诗人,也是我爸爸的结拜兄弟,解放后被请到北京的文史馆做馆员,在我们家乡他曾是一个圣人。沈从文写他时可不是这样,说他:袜子里放了一把刀,经常赌钱,忽然一下变成一个学者了,后来在旧社会做过八、九任县长,掩护过共产党。

这个老人家(沈从文的老师)和我表叔(沈从文)之间的距离,相当于我同表叔的距离,时代不一样了。

沈从文的文章不是讲故事一样讲出来的,是一个字一个字抠出来的。他曾跟我说,《边城》改了两百次,没有看到他工作的人是不会相信他是这么改文章的。有时觉得他像一个神,一个小学水平的人,写文章也好,研究文物也好,他的记忆力和归纳的能力多么了不起。我写的文章让表叔看就很麻烦了,他可能改得比我的文章本身起码要多两三倍。这么一个认真的老人家!

文革开始,我们基本上都在自己的单位被禁锢起来了。有一天我和他在东堂子胡同的活动上碰见了,当时我们绝对不能说话的。实际上谁去管你呢,但心里就是恐惧,我恐惧,他也恐惧!明明看见他过来了,他也看见我了,就在几秒钟里,他讲了三个字:“要从容”。这么一个温和的人,说出的这三个字包含了多么大的勇敢,这三个字对我的启发很大。

人家都问,“文革”期间你是怎么过来的,我说大概从小我在家乡见的死亡、杀戮太多了,所以我对恐怖的事看得比较从容。那时我医疗本全满了,装病,然后去玩,我把家乡那点民族性的本钱全用出来了。还年轻时,一个朋友同我闹意见,他说你这样是说谎。我对他说,拿破仑说过,对待魔鬼要采取魔鬼的手段。有的领导同志替我着急,暗暗地告诉我说,你要稍微表现出点精神负担,太轻松了不好。

而沈从文呢,钱钟书先生曾说到:“你不要看沈从文那么善良,温和,他不想做的事你刀子架到脖子上他也不会做。”这是真的,钱钟书先生对沈从文相当了解,因为我们住在一个院子里。有一次我跑到他屋子里说有人骂你们,您看到了没有?他说看到了。我说您有什么感觉?他说,我希望跟从文一起努力多做作品,好提供材料让他骂。

如果说沈从文对我的艺术创作产生过什么影响,我想那就是要不停地工作,不能停。如果有一样马虎了,他会从东堂子胡同跑到大雅宝胡同去训我。五十年代,有一次我帮《民间文学》杂志做插图,他骂我马虎,就为了这个走来训了我一顿:你三十多了怎么还这样马虎呢?我是很认真地听他的话的。

我刚到北京工作时,(家里)小孩子才几个月。他第二天就催我做功课,“不停地工作”这个思想影响我一辈子。我现在连做梦都在写小说,想到一句话爬起来就写下去。

我最近也在学画画,也给自己找一些题目,我拿了一卷印刷品《清明上河图》,在局部地、一点一点地临,张择端的《清明上河图》这么大的规模,从渔村到小人物,小人物往前走的脚后跟脚底板怎么翻,每一点都不是凡人能够做得到的,尤其是这么大的一个场面。我现在一点一点地临,人家问我在干什么,我说在学画画,这是真正的学习。

老头说自己:一辈子的好奇

Q:刚才讲述您同沈从文先生的交往,提到很多细节,让人惊讶于您的记忆力,能不能谈谈您的养生之道?在您的自传体小说《无愁河的浪荡汉子》中,主人公的讲述是从两岁多开始的,您真的那么早就开始记事了吗?

A:我这个人抽烟、晚睡、不运动、不吃水果,主要是不考虑养生问题。还有,我喜欢睡硬板床,这点和毛泽东差不多。我不光是两岁多的时候就有记忆,我妈妈刚生下我的时候,她在常德教书,当时丁玲的妈妈是校长。我大概才七个月,双十节那天晚上学校里的学生提着灯庆祝的事我都还记得。还有一次回凤凰,坐船碰到了土匪,妈妈就把脸涂黑装成是船夫的老婆,把我藏到一个树洞里面,我居然就可以一声不响!等土匪走了,妈妈再把我抱出来,我还在对着树洞讲话,这都是我两岁以前的事情。小孩子刚生下的就有感觉,我刚生下来不哭不出声,接生婆就拧我的屁股,结果我就笑了,接生婆差点吓得坐到地上(笑),这些我都有印象。

Q:不管是沈先生还是您笔下的湘西都充满着奇谲的色彩,似乎也滋养了你们那旺盛的生命力。那片土地也令我们好奇,尤其是湘西的一些传说,比如赶尸,这事儿真的有吗?

A:这就是一个传说,要是赶尸都能走的话,为什么不把腊肉赶着跑呢?现在到凤凰旅游还会看到赶尸表演。我觉得这是一种落后的东西,不应该再拿出来了,自己都弄不清楚的事不要糊弄人。说到这些,比如说看杀头,我们倒是看得太多了。小学正在上课,一听到吹号,那个号声和一般的号声不一样,调子都跑了,就知道要杀头了。现在有各种各样的关于杀头的传说,但真正的杀头就是一刀砍下去。上学的时候,早上八九点砍下的头,到黄昏五六点就臭了,头还在那里,身体都被狗咬了。我拎着耳朵拎起来,结果头就掉了。有人就到我家里报信,我回家就挨骂了。

Q:刚才您也回顾了文革期间和沈先生的交往,孩提时代关于生死的经历对于你捱过那段时期有非常大的帮助?

A:我小时候看杀头看枪毙看得多了,抗战八年又是成天轰炸,炸弹追着,我们在前面跑,看到别人肠子肚子粘在墙上……到了“文革”,我还怕什么呢?不像别人那么紧张,觉得生死没什么了不起。这讲的都是一般的“社会性的杀戮”,另外一个就是“风俗性的杀戮”。比如山上盖个简陋的瓦房,把一个死人装进棺材放在里面一张条凳上,接着再往上面摞上一个棺材,直到有四五个棺材摞在一起。我们那时逃学,跑到那里还要透过缝隙往里看,看看里面有什么怪东西。文革时,我一请病假就是一个月,就在家里做烟斗,或者出去写生。碰到了其他在牛棚的难友,他们吓坏了,怎么也没想到我能出来玩儿。后来我干脆在颐和园的谐趣园那的一个小山坡上搭了个帐篷,全家都住在那里。

Q:汪曾祺在《人间滋味》里谈到去老师沈从文家中做客,师母会做好吃的招待大家。关于湘西的美食,有什么特别的吃食让您至今回味吗?

A:我们家乡的人都爱吃,不是大吃,吃得很尖端,很有意思,有些东西出乎你的想象。捉鹌鹑的时候用狗来赶,用网一抄,就抄到很多只。凤凰当地人有的专门吃“瘟猪”,是发病死了的小猪,吃法也很特别,把小猪剖开,毛刮了肠子肚子都不要了,用一个架子把它撑开,用火烤。里里外外烤干,回家再切成小块,加辣椒和酱来炒,这时就会出现一种味道,他们就特别喜欢这种味道,据说是很香,跟吃臭豆腐一样吧。

Q:刚才谈到了烟斗,这似乎是您在很多场合出现的一个标志,和烟斗结缘是怎样的故事?

A:我抽烟,看到有意思的烟斗就买一个。越买越多,几十年过去就很多了。文革时我做了四十多个,现在可能还剩下一两个,可惜了。那时都是装病在家里做的,不光做烟斗,也做语录牌,还拿一种叫“云光玻璃”的塑料雕列宁像。

Q:您现在的兴趣是什么?

A:我一辈子都在探索新的世界,到今天也是这样,没有阶段性,而是一辈子的好奇,对每样事情都抱有兴趣。比如我最近看古罗马的历史,凯撒说人生有三件大事:第一阅读,第二思维,第三交谈。长学问一个是看书、阅读,一个要自己想,然后要交谈。交谈的是多么重要,交谈是温习。当年印象派那一帮人都坐在塞纳河畔,脾气都不一样,但是他们常常在那里交谈,甚至吵架,所以他们形成一个流派,总体是一致的,但是各有各的风格。他们是依靠交谈成长起来的,很多都是。拉斐尔前派也是这样,都是依靠着交谈。