基于儿童视角探寻情境导入的实效性

贺艳

笔者最近上了一节公开课,内容是苏教版二年级上册“认识厘米”。在试教过程中对教材例2情境导入环节进行了多次的尝试和思考。通过一次次的实践与学习,一遍遍的否定与调整,对情境创设的设计从模糊走向了清晰,对教学的认识经历了从困惑到明朗的过程。

第一次教学设计

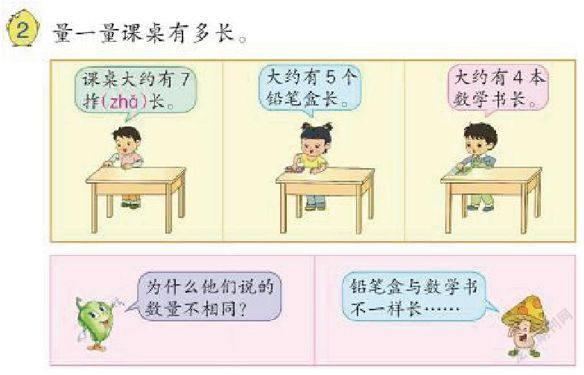

第一次试教之前,笔者认真研读了教材,教材中的例2是“量一量课桌有多长”。(如下图)

教学参考书上对此是这样分析的:由于学生还没有学习长度单位,还不会用直尺测量物体的长度,因此,学生可能会用身体的某个部位来量,也可能会选用铅笔、数学书等作为工具来量。这样,个人选择的标准不同,导致测量的结果也不完全相同。设计这项活动有两个目的:一是使学生体会到课桌的长度是一个具体的量,长度是可以度量的;二是如果用不同的工具作单位来测量,不能得到一个确定的、一致的结果。因此,需要采用统一的计量单位来量,引入常用的测量长度的工具——尺,进而学习长度单位。

在自认为比较充分地领会教材编写精神和意图的基础上,笔者开始了第一次试教。

师:小朋友们,我们的课桌有多长,你们知道怎样量吗?

生:用尺子量。

生:用卷尺量。

师:哦,你们都知道用尺量了,真厉害!除了用尺,还能用什么来量呢?

学生迟疑了片刻,一位学生怯怯地举起了手。

生:还可以用铅笔盒量。

师:说得真好,还有不同的吗?

生:用数学书量。

生:用铅笔量。

生:用橡皮量。

……

师:下面就请大家选择其中的一种方法来量一量课桌有多长。

【反思】从实际教学可以看出,虽然学生不会用直尺来测量物体的长度,但对于“尺是用来量长度的”是有生活经验的,因为他们大多在生活中见过用尺来量物体的现象。所以,当教师问及“怎样量课桌的长度”时,学生并不像教材中预设的那样出现多种测量方法。绝大多数学生的第一反应就是用测量工具尺来量(课后,笔者也到其他平行班级进行了了解,情况一致)。这样一来,如果直接学习用尺量,就失去了例题原本的意图。所以,教师只能引导“还能用什么来量?”学生不得不“搜肠刮肚”地思考,想到用“铅笔盒”来量。后面的学生在教师的鼓励下,又“被迫”想到了用“数学书”“铅笔”“橡皮”等物体来测量。而我们也可以看出这些所谓的多种方法,其实并非源自于学生本身的需要,而仅仅是停留于模仿层面的“跟风”现象,或是为了让教师能将教学延续下去的“友好配合”。

反思整个情境导入的过程,由于笔者对学生原有认知经验把握不够准确,所以没能真正站在学生立场上去设计教学。导致学生弄不明白教师为什么对公认的 “用尺量” 的办法弃之不用,反而要去寻找那些比较麻烦的方法,而且在花费了大量的时间操作、汇报后,又放弃这些方法重新回到用尺量。为了得到一个教师需要的“产生认知冲突、引发学习需求”的缘由,让学生的思维和情感都随着教师的设计而“兜圈子”。 这不明摆着有捷径不走,偏要走弯路吗?虽然,学生都很善良,他们很乖巧地配合教师完成预先设计好的一个个环节和步骤,但在这个过程中他们处于“被思考”“被操作”的状态,没有真正的思维和言语的自由,再加上不必要的动手操作活动,使得整个导入阶段耗时长,内容被动乏味、迂回曲折,教学效果不尽如人意。

其他教师的导入设计

因为第一次教学效果不佳,笔者对例2导入的处理重新进行了思考:需要吸取教材的编写意图,但对其素材和呈现方式能否改变一下呢?在困惑和不解中笔者搜集了教学杂志中其他教师的案例作为教学参考。正巧在《小学数学教师》2014年第9期上看到了王洁老师的《开而自如 放而有度 ——“认识厘米”教学思考与实践》一文,该文作者对导入部分的教学设计进行了反思,并且提供了重新设计的方案,无独有偶,此间笔者有幸听到了一节“认识厘米”的公开课,导入的情境设计与王洁老师的设计方案有异曲同工之处,以下是听课过程的片段记录。

师:(出示动画片《熊出没》中熊大和熊二在森林中玩耍的图)小朋友们,瞧,谁来了?

学生看到自己喜欢看的动画片兴奋极了。

教师趁势播放视频和录音:熊大和熊二在森林中采集了一罐蜂蜜准备收藏起来冬天吃,他们悄悄地商量好将蜂蜜藏在了离大树6个脚长的位置。不巧它们的谈话被躲在窗外的光头强偷听到了。于是光头强趁他们不注意时来到大树旁,边走边数。可是他走了6个脚长却没有找着。

师:光头强走了6个脚长却没有找到蜂蜜,这是怎么回事?

生:熊大和熊二故意在骗光头强。

师:熊大和熊二说的可都是真话哦。

生:熊大和熊二可能量错了。

师:他们量的6步是正确的,再仔细想想会是什么原因?

学生似乎有些为难,教师停顿片刻期待地看着学生。

生:熊大、熊二和光头强的脚步不一样长。

师:你真厉害,真有眼力!

教师如释负重,教学终于顺利进入下一个环节。

……

【反思】教学中利用热播的动画片《熊出没》的情境,一下子牢牢抓住了学生的心。当学生的兴趣被调动起来,沉浸在有趣的动画情境中时,教师突然抛出一个问题让学生思考,没想到引人入胜的故事情境却对学生的数学思考产生了一定的干扰和阻碍。基于故事情境和生活经验的影响,学生对这个问题的思考和理解是多角度、多元化的。客观地说,如果抛开这节数学课的背景和教师设计的本意,以上两种“错误”的想法都有存在的合理性,教师没有理由否定学生大胆的想象和求异的思维,只不过这两个答案没有符合当下教师预设的标准答案而已。再者,情境中的光头强和熊大、熊二的脚长在学生的头脑中并没有明显大小区别的深刻印象,而此时试图依托这个情境让学生得出“测量标准不一致导致测量结果不同”的结论,从而引出统一测量单位的需要,学生命中的概率似乎并不是太高。

反思以上情境创设,存在着两个问题。问题之一在于故事情境过重,虽然调动了学生的情感,但过于兴奋的情感却在无形中阻碍了学生冷静理性的数学思考。问题之二源于情境中的问题结果指向不清晰,从而产生有多种答案的可能,容易节外生枝。无法让学生很快地将关注点集中到数学思考上来,也就不能很快地切入主题。所以,在选择情境时既要考虑符合学生的年龄心理特点,易于接受;同时要兼顾数学学科特点和任务,做到“趣味性”和“数学味”协调一致,切实为数学学习服务。

第二次教学设计

基于以上两个教学案例,笔者进行了再一次的思考与分析:这节课的导入部分既要体现和发挥教材中例题的作用和意图,同时又要尊重学生原有认知经验。既要遵循学生的身心特征去创设情境,又不能让情境冲淡主题,阻碍学生顺利地进行数学思考。怎样合理地整合、优化、利用这些素材,发挥出各自的优势,同时又避免可能产生的弊端呢?经过几番酝酿和琢磨后,笔者对该内容进行了重新设计。

师:小朋友们喜欢听故事吗?

生:喜欢。

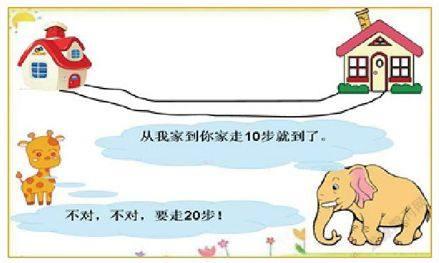

师:老师就给大家讲一个小故事:森林里的大象和小鹿是好朋友,两家是邻居,经常串门玩,关系可要好了。可是有一天,两个好朋友却争论起来了,这是怎么回事呢?

教师播放PPT:

师:奇怪了,都是说两家的距离,结果为什么就不相同呢?

生:大象的腿长,跨一步很大,小鹿的腿短,一步很小。

生:它们量的时候,步子一个大,一个小,所以结果不相同。

教师根据学生回答,同步在课件上分别出示两个动物走一步的长度。(课件略)

师:哦,它们的步子长短不一样,也就是说它们的测量标准不同,结果当然不相同。为了便于比较,在测量长度时要有一个统一的标准,这就是长度单位,这节课咱们就来学习其中的一个单位——厘米。

教师板书课题,进而引入对直尺的探究和认识……

【反思】改换后的情境利用童话故事来吸引学生的注意力,既遵循了学生的心理特点,又去除了过于花哨的情境带给学生的过度的画面感和兴奋感。选择了大象和小鹿是基于学生已有的认知经验:大象比小鹿个头大的事实。运用这强烈的一大一小的对比,再辅助以形象的画面,唤起学生的认知经验。另外,对于教材中的要求也做了简化处理,避免原来例题中动手测量的烦琐性,因为此时的测量并不是重点,仅仅是为了引出测量结果不同,让学生产生认知冲突而已。所以,直接通过大象和小鹿的对话,及“都是说两家的距离,结果为什么就不相同呢?”这个指向明确的问题将学生的注意力引向对测量结果的思考,使学生的思维锁定于矛盾冲突之处,聚焦数学思考,学生很自然地运用已有的经验来进行判断说理。过程删繁就简,直面认知冲突,所以学生能一语中的,水到渠成地达到了有效的教学效果。

对“认识厘米”这一课导入环节的反复实践和思考,可谓一波三折,但在这上下求索的过程中,让笔者对数学情境的有效创设有了更深刻的体会;对教材的合理利用和二次开发有了更深入的理解;对参考资料的学习、吸纳有了更清醒的认识。教学时教师不仅要深入教材吸取精髓,又要能跳出教材广纳良策,更要有自己独特的领悟和思考。虽说教学素材的选择可以丰富多彩,教学内容的呈现可以别出心裁,教学组织的形式可以独树一帜。但无论是素材、内容还是形式,教师的心中应始终装有儿童,站在儿童的角度去思考。应遵循儿童的年龄特点和心理特征,顺应儿童的思维特点和轨迹,唯有这样,我们的教学才会更有实效,更有魅力,才能真正焕发出生命的光彩和活力!

(江苏省南京市浦口区汤泉小学 211802)