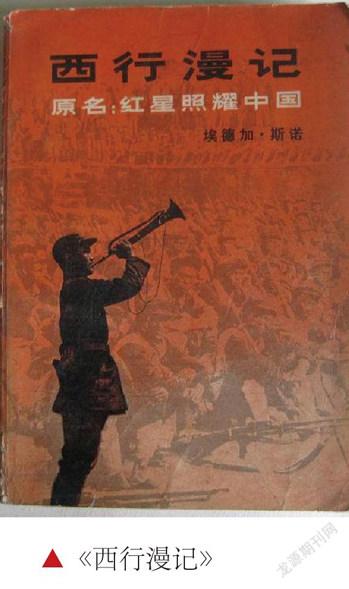

从《西行漫记》中彭德怀身世说起

方海兴

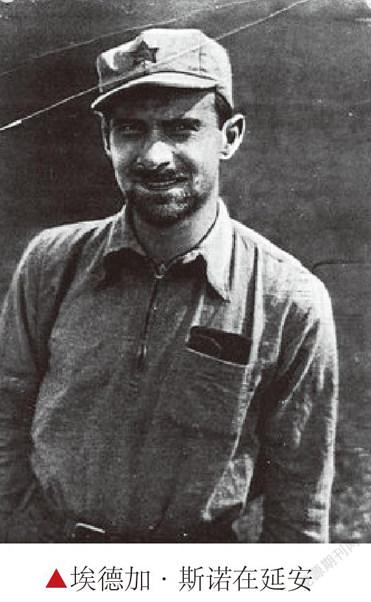

1936年7月,由北平几经辗转后深入陕北苏区的埃德加·斯诺,曾是“在中国红色区域进行采访的第一个西方新闻记者”,在他的著作《西行漫记》中,特地以大量篇幅穿插介绍了毛泽东、朱德、周恩来等众多党和红军领导人的生平身世。有关彭德怀身世的信息,斯诺在书中明确写道,这是彭德怀本人在宁夏东南预旺堡西方野战军司令部给他讲述的,并记述了彭德怀与他谈话时的具体情景:

“他在把这些青年时代和斗争的情况告诉我时,他手里执着一个用蒙古马鬃做的苍蝇拂,为了强调语气,漫不经心地随手挥舞着,一边在屋子里踱来踱去,说说笑笑。这时有个通讯员送来了一束电报,他开始看电报时又突然成了一个严肃的司令员了。”

步入人生的晚年,具体说来就是1959年庐山会议后以及“文革”中被囚禁期间,彭德怀曾多次回忆过自己的生平身世:“他在自己的笔记里,在给毛泽东和中共中央的信件中,在一份又一份的‘交代材料’上,写下了自出生以来的历历往事。”彭德怀的这些关于自己生平的回忆是“前期的叙述较后期为详”,他也曾以坚定的语气说:“在以后的日子里,我常常回忆到幼年的遭遇,鞭策自己不要腐化,不要忘记贫苦人民的生活。因此,我对幼年的生活经历,一直到现在还记得很清楚。”

由此可见,彭德怀晚年对自己的生平尤其是对他青少年时期人生际遇的讲述,其客观性与真实性毋庸置疑。以此比对《西行漫记》中对彭德怀身世的记载即可发现,其中存在着若干明显的错讹之处。

未曾有过继母

《西行漫记》中曾经这样记载彭德怀的家庭出身:

彭德怀自己的家庭是富农。他6岁那年死了母亲,他的父亲续弦后,后母憎嫌彭德怀,将他送到一所老式私塾去念书,在那里常常挨老师打。有一次挨打时,他举起一条板凳,揍了老师一下,然后逃之夭夭。老师在本地法院告他,后母也趁机想把他赶出去。

他的父亲对这次吵架并不怎么在意,但是为了迁就妻子,就把这个摔凳子的儿子送到一个婶母那里去住。婶母很喜爱他,把他送进了一个所谓的新学堂。他在那里遇到了一个“激进派”的教师,提倡不信孝敬父母。

“我很赞成这种看法”,彭德怀说,“我回家后便向婶母说了。她吓了一跳。第二天就不让我去上学,受这种可恶的‘外国影响’”。他的祖母——看来是个残酷的专制魔王——听到他反对孝敬父母的话以后,“每逢初一月半、逢年过节、或者刮风下雨的日子”就跪下来祷告,祈求天雷打死这个不孝逆子。

接着发生了一件惊人的事情,这最好用彭德怀自己的话来说:“我的祖母把我们统统看做是她的奴隶。她抽鸦片烟很厉害。我不喜欢闻鸦片烟,有一天晚上我再也忍受不住了,起身把她的烟盘从炉子上踢了下来。她大发脾气,把全族人都叫来开了会,正式要求把我溺死……”

“当时族人已经准备执行她的要求。我的继母也赞成把我溺死,我的父亲说,既然这是一家的意见,他也不反对。这时我的舅舅站了出来,狠狠地责备我的父母没有把我教养好。他说这是他们的过失,因此孩子没有责任。”

“我的命得救了,但是我必须得离开家了。当时我才9岁,10月里天气很冷,我除了一身衣裤外身无长物。我的继母还想把我身上的衣裤留下,但我证明这不是她的,这是我生身的母亲给我做的。”

《彭德怀自述》的开篇也是对自己童年时代家庭生活状况的讲述。据彭德怀回忆:他1898年出生于一个下中农家庭;6岁读私塾,8岁时母死父病,因家贫如洗即废学,此时“伯祖父八十开外,祖母年过七十,三个弟弟无人照管,四弟半岁,母死后不到一月即饿死”;10岁时,家庭人员仍然有伯祖父、祖母、父亲和他们兄弟3个共6人;不满18岁入湘军当兵时“伯祖父已死,二弟当学徒去了”,家中“只有祖母、父亲和三弟3人”。而此后彭德怀家庭成员的情况,据《彭德怀传》记载:1922年8月彭德怀入湖南陆军军官讲武堂后,曾留妻子刘坤模在家侍奉年老的祖母和病重的父亲,直到1924年夏和1925年春,两位老人相继去世后才把妻子接至身边。

幼年丧母而又频遭继母的狠心虐待,作为亲历者一定是终身难以忘怀。但从上引《彭德怀自述》中的记载来看,彭德怀从未讲过母亲死后父亲续弦的情况,也从未谈及自己曾有由于继母的缘故被送与婶母抚养、婶母供他上新式学堂、9岁时就被赶出家门独自流浪的人生遭遇。此外遍查《彭德怀年谱》《彭德怀传》以及其他有关彭德怀的书籍与史料,均不见彭德怀曾经有过继母的任何记载。由此即可确定:彭德怀未曾有过继母,《西行漫记》中关于此点的记载定当有误。

没有和家里彻底决绝

《西行漫记》中记载,彭德怀在9岁时被赶出家门后就和自己的家庭彻底决绝了:

这就是彭德怀闯世界的生活的开始。他起先当放牛娃,后来又做矿工,一天拉14小时风箱。工作时间这么长使他吃不消,于是他就离开煤矿,去当鞋匠学徒,一天只工作12小时,这已是个大改善了。他没有工资,过了8个月他又逃跑了,这次去到烧碱矿做工。矿井歇业后,他去修水渠,终于有了个“好差事”,拿到了工资。2年攒了1500文——大约12元钱!但换了军阀后,原来的纸币成了废纸,他又一文不名。灰心丧气之下,他决定回家乡。

彭德怀现在16岁,他去找有钱的舅舅,就是那个救了他一命的舅舅。那人的儿子刚死,他一直很喜欢彭德怀,就让彭德怀留在他家。彭德怀爱上了自己的表妹,舅舅对婚事也颇赞同。他们请了一个古文先生上课,在一起嬉戏,计划将来的共同生活。

但是这些计划被彭德怀无法抑制的暴躁脾气所打断了。第二年,湖南发生大饥荒,最大的一些米店是一个大地主开的,靠此大发横财。有一天,200多个农民涌到地主家中,要求他把大米平价卖给他们,但是这个有钱人把农民赶走,还关上了大门。

彭德怀继续说:“我正好走过他家,我很生气,便带领农民攻占他的家,然后把他的存粮都运走了。”

彭德怀又得逃命,这次他已够年岁可以当兵。他的军人生涯由此开始。

据《西行漫记》接下来的记载,彭德怀多年后在湘军鲁涤平部第2师当营长、在家乡驻防时才和家人有过些许接触:

“我的舅舅死了,我听到消息以后就请假回去奔丧。路上我经过童年时代的家,我的老祖母还活着,80多了,身体还很健旺,她听说我回来,走了10里路来迎我,请我不要计较过去。她的态度非常谦恭。我对这一转变感到很奇怪。是什么原因呢?我马上想到这不是因为她个人感情有了什么转变,而是因为我在外面发了迹,从一个无业游民变成一个月挣200元大洋军饷的军官。我给了老祖母一些钱,她以后便在家里赞扬我是个模范‘孝子’!”

然而关于自己和家庭的关系,在彭德怀晚年的回忆中却是截然相反的说法。首先,彭德怀从未讲过自己曾有9岁前就被家人两度抛弃的经历。9岁后的人生遭遇,据彭德怀回忆是这样的:10岁到12岁期间他在家里砍柴、捉鱼、挑煤卖,还“替富农刘六十家看牛,头年5文钱一天,第2年10文钱一天”;13岁到14岁的两年间在离家不远的黄碛岭土煤窑做童工,第2年年关才得以回家,“祖母、父亲、弟弟等见着高兴极了”,彭德怀则用他两年劳动换来的微薄工资买了“2升米、1斤肉”;15岁这年,他先“在家打短工、推脚车、砍柴、捉鱼卖”,后因参与闹粜(即饥民强迫粮主平价卖粮——编者注)逃往湘阴县西林围做了两年半的堤工(1959年彭德怀写的《庐山笔记》中忆及此次星夜出逃时的情景曾说:“回望那久居的彭家围子,痛伤离别,实难言状”;“想到两个可爱的弟弟,你们还在睡觉,明早起来,再也见不到你的哥哥了!”),长期的负重劳动使他的身躯渐成“两肩宽阔而背微驼”。1916年3月,正是因为考虑到“当堤工不能养活全家”,未满18岁的彭德怀便入湘军当兵,从此即将自己每月兵饷除伙食、零用外可剩的3.8元“以3元至3.5元寄家”。1921年8月升任代理连长后,随着薪水的增多即“给祖母、父亲每月各寄2元”。1960年彭德怀还曾讲过,他在湘军的12年中平均每年寄回家中的钱近200元。关于外出谋生后历次回家探亲的情况,彭德怀晚年在回答专案组的询问时曾说,他在湘军期间曾4次回家探亲——1918年7月奉命去长沙侦察北军情况时“便道经衡山,回家住了两晚”;1919年夏请假回家探望病重的祖母,获准假期10天,“往返路程4天,在家6天”;1922年春因杀恶霸欧盛钦事发逃亡广东一段时间后回家务农4个月,直到当年8月入湖南陆军军官讲武堂;1925年春在长沙看望治病的黄公略时就近再次回家,并将随身携带的600余元除给黄公略治病和买谷救济贫苦乡亲外“所余400元交给了弟弟”。

由以上彭德怀晚年清晰细致的回忆可知,作为家中长子的彭德怀从10岁起就不得不肩负起了家庭生活的重担;13岁外出谋生后即将自己的收入倾其所有地接济家中;而他之所以步入军界,其初衷也是为了能有更多的收入养活家人;在外出闯荡后他也多次回家探望亲人,而不是与自己的家庭长时间没有联系、彻底决绝。此外还需指出的是,据《彭德怀自述》所记,彭德怀在15岁因闹粜出逃直至18岁于长沙入湘军期间,一直在洞庭湖畔做堤工,并没有过返回家乡在舅舅家生活,并且计划和表妹结婚的经历。

祖孙感情融洽

据《西行漫记》记载,彭德怀的祖母吸食鸦片成性且对年幼丧母的彭德怀鲜有亲情、冷酷无常,彭德怀对祖母也一直充满着怨恨与鄙夷,但从彭德怀的回忆来看则是完全相反的说法。

首先,秉性刚正不阿、“平生最不喜欢听到别人讨小老婆和吸鸦片烟”的彭德怀从未说过祖母有吸食鸦片的恶习,也很难想象在一个生计举步维艰的家庭里,彭德怀的祖母何以能吸食鸦片成性?其次,从彭德怀晚年的讲述来看,他的祖母显然是一个勤劳朴实、任劳任怨、慈祥和蔼的老人。彭德怀不仅一再指出,在母亲死后父亲患病丧失劳动能力、伯祖父年迈的情况下,正是祖母一直在勉强维持着一家人的生活,也详细地记述过祖母对自己的关怀与疼爱的诸多细节。1922年春回乡务农期间,正是在祖母的主张下彭德怀结婚成家,彭德怀对祖母忍辱负重地付出也一直深怀敬重和爱戴之情。如他在回忆10岁那年祖母带着他的两个弟弟外出讨饭时,曾说自己当时的心情是“真如利刀刺心那样难过”,并说自己一生当中经常不由自主地就想起了这凄凉的一幕,每每忆及“就流泪,就伤心,今天还是这样。不写了!”由此可见,彭德怀和祖母之间应该是不存在着历来互相憎恨、感情恶劣、亲情缺失的情况。

除此之外,《西行漫记》中对彭德怀身世的记载尚有若干地方与彭德怀晚年的讲述存在出入。如说彭德怀出生于富农家庭、6岁时母死父续弦、闹粜出逃后即去当兵等等。除去这些不确之处从大体轮廓来看,《西行漫记》中对于彭德怀身世的记述又与彭德怀晚年对自己身世的讲述基本吻合。据此推测,产生上述错误的原因极有可能是斯诺在采访了众多的党和红军领导人的生平身世后在整理发表过程中因印象重叠、记忆混淆而出现的张冠李戴。

《西行漫记》中对彭德怀身世的记载存在不少的错讹之处。笔者认为,了解彭德怀的生平身世,应当以《彭德怀自述》《彭德怀年谱》及《彭德怀传》中的相关记载为准。

(作者系陕西师范大学政治经济学院副教授。图片来源:网络)

(责任编辑:邓明珠)