Airbnb的中国学生

潘采夫

小猪短租的办公室不太好找,在知春路边,大爷给记者指路,向前走,沿着“星光大道”的牌子就到了。马路对面是西格玛大厦,里面驻扎着腾讯,以前则是微软。陈驰在办公室里忙碌,在手机屏幕上划过一栋栋漂亮房间,这时微信“滴”地响了一下,陶姐的一行字跳了出来:“陈驰,这是今天的菜单,可以吗?”回忆起自己的房客陶姐发信息时认真严肃的样子,陈驰忍不住开心得直乐。

陈驰是小猪短租的房东,他经营着天通苑一套复式的顶层和一套大两居,每晚价格168元、328元,已接待过近200名房客,三百多个订单,线上回复率99%,平均确认时间2分钟,好评率97%。他还有个身份是“小猪短租”创始人,另一创始人是他的老战友王连涛。

从成都一所医学院毕业后,陈驰先干了一阵子医生,然后是医药外企、3721雅虎、阿里巴巴、奇虎、赶集网、蚂蚁短租……直至创立“小猪短租”,这位互联网世界的“背包客”终于安顿下来。“其实我和连涛有点吃亏,我们不是做技术的。”两个做市场的人在互联网界不断“漂移”,寻找属于他们自己的东西。在赶集网,陈驰绞尽脑汁试图发现分类信息的新业务,颠覆了酒店业的airbnb为他指明了方向。2008年诞生于美国旧金山的Airbnb(AirBed and Breakfast),成为反工业化先锋,号召个人房东把沙发和空闲的卧室拿来做分享,让“四海为家”的人找到家的感覺。经过三年的积累,2011年,airbnb的服务量暴涨800%。此后短租企业受到投资客追捧,爱日租、蚂蚁短租、游天下等相继上线。模仿者更愿意抄近路。第一个吃螃蟹的爱日租,由欧洲互联网山寨大王Samwer三兄弟投资,采取最烧钱的投机模式,将短租公寓、公寓酒店、青年客栈搬到线上,结果两年散伙,资本撤离。其他企业也多选择了短租房东、酒店式公寓模式,短时间内搜集大量房源。有人讽刺这种做法为C2C——Copy to China。

2012年,陈驰辞去蚂蚁短租总经理一职,与负责赶集网团购业务的王连涛成立“小猪短租”。他们想控制节奏,即使放慢步子,也要坚持airbnb式分享经济的精神,他们并不介意自己被称为“airbnb的中国学生。”

对分享经济和P2P的执念,使得小猪常被业内人士所嘲笑。Airbnb展示着漂亮的洞窟、泰晤士河上的漂流房,国内短租企业哄抢着酒店式公寓,小猪则在说服房东将房间分享。Airbnb初期走过的路,小猪短租不仅重新走一遍,他们遇到的中国式问题更多。拓展房源最困难的时候,陈驰和王连涛都把自己的房子拿出来进行出租,连陈驰的母亲也成为发展对象。年近七旬的陈老太太成为小猪短租最早的房东。当客人住进家里的时候,老太太说“自己都不知道该坐在哪儿。”

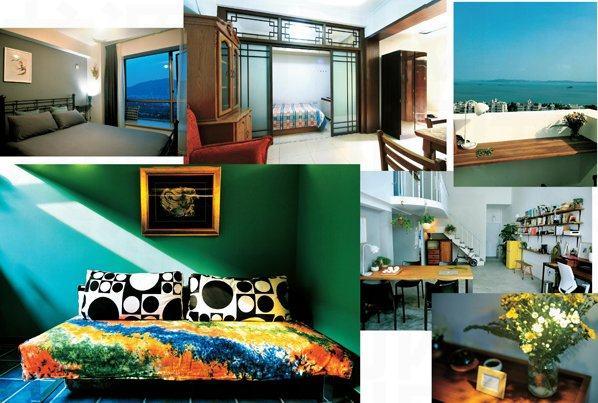

Airbnb的体量已是一头大象,小猪短租则是一头名副其实的小猪,下着笨功夫,艰难地寻找房源和房东。小猪短租的困扰在于,这样基于原点的创新被接受的周期需要很长。四环、三环、南锣鼓巷、长安街,北京、上海、成都、广州,沙发、单间、别墅、四合院,版图慢慢地扩张,在以快为美的中国创业环境中,这有点反潮流。在中国特色的短租产业中,线下的工作比airbnb做的要更多,中国房东的运营工作也比美国更为复杂。“世界各地房子也差异很大,欧洲的房子最漂亮,美国次之,中国的房子普遍比较差。”陈驰说,很多房东找到小猪表示愿意分享的时,房子才刚刚结束长租,“特别特别破烂”。

小猪的线下团队总是戏称自已为“小猪装修队”,他们必须接受的现实挑战是,要在设计师帮助下,才能将房子改造成一个勉强适合接待陌生人的家。甚至面对这些没有经验的个人房东时,床上用品的购置,消毒用品的选择等所有琐碎微小的细节上都必须亲力亲为。小猪员工扛着东西帮房东做装修的故事时常上演。而截至2014年底,小猪短租平台上拥有房源12000个左右,覆盖了全国160多个城市,超过3000名个人房东在小猪短租平台上分享出了自己的闲置房源。如今,北京接近一半的房源已经是个人房源,80%以上房客所预订的房间都是来自个人房东。

国内对于分享经济的不信任,使得小猪短租不仅要在扩充房源的同时,还要承担“传教士”的功能,联系并说服潜在房东,分享房间,并了解这是赚钱、安全还能促进社交的一个过程。

一个例子来自阿紫和阿星,这对恋人是airbnb上的中国厦门房东。他们以前开客栈,房子离大海只有两三百米远,为图个清闲就做起了家庭短租,月收入6000到10000元人民币之间,这样阿紫就可以在家写作。阿紫认为自己与房客之间保持着距离,因为双方都更愿意待在自己的圈子里,但并不担心安全问题,有时会把钥匙交给房客,自己出去玩,反倒有些房客有警惕心。阿星也曾在小猪短租上发布过租房信息,但他觉得小猪的操作过于复杂、界面也不够美观,再加上大部分的订单还是来自于airbnb的,于是,在小猪上的经营便选择放弃了。阿星讲起Airbnb曾发生过房东被洗劫一空的事,从那以后网站给房东上了保险。阿星理解中的airbnb的理念更像是一个供注册者发布消息的自媒体,“每个人都可以成为房东,每个人都可以开放自己的家。”

陈驰也发现,中国房客更在意给房东留下好印象。他的房间接待过到北京参加培训的命理师、陪孩子参加智力培训班的家长、追逐音乐梦想的北漂、学做西餐的厨师。他发现,有的房客还没进门就脱下鞋子,生怕弄脏了地板,有的房客如上文提到的陶姐,会给他做可口的饭菜,还每天发菜单征求他意见。这让单身在北京的陈驰,意外地找到了家庭的感觉。

与国外房东、房客之间的开放的心态不同,中国房东和房客之间,有一个陌生人转化为熟人的过程。房客不仅约陈驰一块吃早餐,有时还一起去菜市场,“房东和房客成了一种邻里关系,中国人之间的人情味就出现了。”随着乡村社会的式微,中国人从熟人社会变成陌生人社会,陈驰认为短租可以把陌生人还原成熟人社区,中国人对熟人之间的友爱会表现出来——当年的熟人社会,实质上就是不需要身份证的实名制社会,再有实名制下的信用体系的建立,中国就有望重建熟人社会。

打下了信任的根基,中国房东在选择房客上,更希望有选择的权利。小猪房东Lily在房屋说明上就明确表示只接待女生,在具体咨询中,也会将自己关心的问题一一抛出。不要抽烟、作息要规律,在休息时间能够保持安静……只有客人符合这些条件时,Lily才会考虑接受订单。Lily说,她曾经小小地与房客有过一次不愉快经历。在一个女房客的求助下,Lily开放了自家的沙发,接待了唯一的男住客。不过男生的粗枝大叶一度让Lily崩溃,当她发现男生使用自己的个人物品时,Lily最终提出了抗议,总算制止了房客的行为。

另一方面,被房客投诉是一件大事,小猪房东潼小童被投诉没更换新床单。潼小童感到冤枉,她自认和那位住了好几天的房客相处很好,房客也从没当面提出换床单的要求,没想到回头就投诉了她。不过潼小童没再联系那位房客,她“担心她会感到不好意思”。

陈驰发现,经过三年的发展,短租的分享理念逐渐普及,房子的样式越来越多,房东的结构也在多元化,从最早的赚钱手段,越来越体现为一种生活方式,生活观念开放的自由职业者房东越来越多。“以前房东不愿公开真实姓名,连头像都是只露一半脸,担心单位或朋友知道自己干这个。”

从事IT业、网名为“会飞的猪”的王先生,一年前成为短租房东。他的家是南锣鼓巷附近一座平房,爱交友的他认为做短租最大的收获是交朋友,甚至不断地还能收到住客们送的小礼物。租住他家的房客,年龄在20到40岁之间,大多教育程度比较高或经常旅游,对短租完全没有陌生感。而王先生的梦想就是在北京有一个大四合院,让他三岁不到的孩子跟其他人家的孩子多接触。有一次他接待了四位残疾人房客,他们凑钱来北京旅游,说想出来看看世界。深有感触的他,就带着孩子去接他们,并照顾他们。孩子问他这些叔叔阿姨怎么回事,他告诉孩子这些残疾人的事,觉得对孩子的心理成长有帮助。

另一个房东潘姮在《三联生活周刊》工作,老公是插画师,她的房子位于北京恭王府旁边的西煤廠胡同,房子有三十平米左右。实际上能住四个人,但潘姮一般只接待三个人,因为她想把这里弄得舒服些。房间带有厨房,客人可以熬点粥做点饭,甚至买点水果放在冰箱里,吃不完就留给下一位房客。潘姮让先生抽时间画手绘地图,周边吃喝玩乐的地方都会标明,背后会写上详细的注意事项,交给房客使用。潘姮是南京人,妈妈在南京夫子庙也在做短租房。她说,原来住客的年龄层跨越还挺大,妈妈家接待过几个五十多岁的住客,都是自己上网预订的。

生活方式的多元化,住房的极大积累,大量空置的房屋出现,移动互联网的广泛使用,以及正在成形的信用体系,让短租行业具备了足够的生长空间。“过去二十年,中国造出的房子可能比过去所有年头的总和还多。”陈驰说,他是短租行业的乐观主义者。尽管不少反对者认为,人和人之间缺乏信任感是分享经济最大的威胁。而中国存在大量经济连锁酒店,分享经济的价格优势也不能完全体现出来。陈驰坚持认为,中国目前的酒店业居住体验不好,相信人们会越来越倾向于选择个人分享的房屋。他甚至乐观地相信,信用体系下的小猪短租分享模式,能改变中国人的风俗和道德。“不是想说我们企业有多伟大,互联网的应用进入到社会末梢里面,所有的方式都可以和实名体系挂钩的话,这个国家的变化会非常非常快。如果你能看到uber进入中国后,司机对乘客态度的天壤之别,你就会对短租的分享怀有信心。”

为了实现社会企业的梦想,这位airbnb最好的中国学生,需要大量家一样的基础房源,和独一无二的个性房源,把短租行业的中国故事更快速地讲出去。

——基于信号理论视角