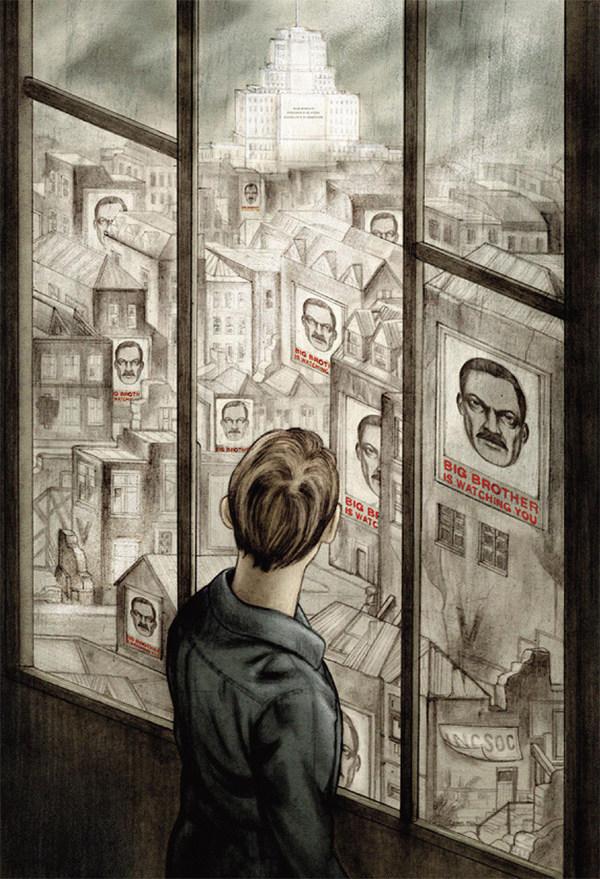

互联网生活,“老大哥”看着你

李北方

当2007年乔布斯发布第一款iPhone时,无论人们多么惊讶于产品本身的革新,恐怕都没有多少人预见到它会触发什么样的全面性变革,而且是以如此快的速度。这场变革不仅是苹果公司的功劳,在众多的手机厂商、软件厂商和移动通信运营商共同推动下,我们进入了一个新的时代:移动互联网时代。

移动互联网时代给人带来的便利是巨大的,这是技术进步的正面作用。但技术不是中立的,作用也不是单向的,阿道司·赫胥黎的名言是,“技术进步仅仅给我们提供了更高效的走向倒退的手段”。这一论断提醒我们要辩证地看技术革新在正反两个方面的作用,当然也包括移动互联网技术。

网上有无数的漫画或图片讽刺今天的人们:朋友们坐在一起,没有交流,而是各自低头玩手机;外出旅行,不关注自然风光,却只顾拍照;甚至想看看天气,也不是望向窗外,而是打开手机APP看天气资讯。这些批评关注到了技术对人的生活方式的冲击,它让人与外界的沟通更便利,但另一方面人却变得更孤独。

对生活层面的改变很容易观察到,但这种改变只是表面化的,技术的应用还在更深的层面改变着人。加拿大传播学者达拉斯·斯迈思在一篇生前从未正式发表的文章《自行车之后是什么?》中这样说:“一旦发明应用于生产生活,不管它们是生产资料还是消费品,肯定会改变并改造他们的使用者。可见技术使用的后果是,群众的生活发生了改变,他们逐渐走出旧的生活方式,抛弃了原来固有的生活和观念中的某些部分,将自己转变为新的主体。”

虽然斯迈思生前根本没听说过移动互联网技术是种什么技术,但他的理论思考也适用于它。移动互联网技术正在也将持续地改造它的使用者,将人“转变为新的主体”。这种转变的全部后果恐怕不是短时期内能够显现出来的,正因为此,它更加值得重视。而此时,我们能讨论的也仅仅是一些可能性。

在当代,个人最重要的主体身份是什么呢?无疑是公民。

在《娱乐至死》一书中,尼尔·波兹曼以满怀乡愁的笔调回顾了1850年代发生于亚伯拉罕·林肯和斯蒂芬·道格拉斯之间的7次辩论。在其中一次辩论中,道格拉斯先发言3个小时,这时已经是下午5点,林肯提醒听众们他也需要差不多长的时间来发言,然后二人还要进行一番辩论,于是他建议听众先回家吃饭,然后再回来听他说话。而听众们真的愉快地这么做了。

波兹曼关心的问题是人的心智水平、思维能力与思维习惯,这是个人以公民身份有质量地参与公共生活的必要条件。

但我们还可以从另一个角度加以理解,那就是公民的同质性和异质性问题。辩论的双方能长篇大论地辩论7小时,并吸引听众听下去,是因为他们在重大的公共性议题上有分歧,而且是不容易达成共识的分歧。政治是个不断博弈、斗争、妥协的过程,如果没有利益上的分殊和理念上的分歧,政治就不成立了。在讨论政治的时候,经常被注意的也是公民基于自己的利益而产生的异于他人的诉求,即异质性的一面。

但公民的概念是在民族国家的框架下才得以成立的,“民族”(Nation)先于公民而存在。民族强调的是同质性,是每个成员对共同体的认可和归属感,以及与其他成员的联系。

故而,公民异质性和同质性是相辅相成的,可以说异质性是建立在同质性之上的,因为没有一定程度的、足够包纳异质性的同质性,理性的辩论就根本没办法进行。求同存异的前提是同大于异,如果异大于同,公民们就没有可能被包纳在“民族”的范畴之下,进而,政治体有陷入分裂动荡的危险,“公民”也就不存在了。

当然也有另外一种可能:公民的异质性虽然大于同质性,但利益分殊还没有发展到将任何一个人群推到生活的绝境,所以大家还能够和平共处。在这个前提下,异质性压倒同质性虽然不至于导致分裂,但会使理性的辩论(甚至是基本的交流)没有可能。我们也可以说,这意味着文化意义上的民族分崩离析了。这样的苗头在我们的社会中已经出现,比如,我们能够想象“杀马特”和“绿茶婊”在一起愉快地玩耍吗?能够想象所谓的新儒家与马克思主义者就今天的中国问题展开深入的有建设性的交流吗?

民族这个范畴,或者说公民之间的同质性基础是如何被打造出来的呢?一种回答是,与传播技术的发展密切相关。根据本尼迪克特·安德森的民族主义理论,“印刷资本主义”是民族出现的必要条件:走出原始社会的小型部落之后,人类生存的共同体形态就大于任何一个具体的个人所能直接接触到的范围,他不可能认识每一个同胞,却认为他们是自己的同胞,这种对共同体的认知是靠“想象”建立的。在前现代社会,人们借助宗教和王朝统治进行想象;进入现代社会,印刷术得到发展,印刷品市场在资本主义逐利机制的推动下大肆扩张之后,对书籍和报纸的阅读就成为新的更强有力的想象工具。安德森认为,文学的叙述和报纸对信息的编排方式创造了一种“同质的、空洞的时间”,人们在这种时间观中可以想象与那些他并不曾认识的人们在协同行动,有共通的利益。

波兹曼看重的是人的思维的连贯性,所以他欣赏对书的阅读,认为电报和报纸的出现是对知识能力的破坏,更不要说电视和互联网了(他没有谈及互联网,因为那时还不存在这个问题)。但安德森关心的角度不同,根据他的逻辑,报纸、电视、互联网的发展都可以作为加强共同体想象的工具。

安德森论述说,报纸本地版的头条提醒人什么是对他的切身利益最重要的事,国际版的头条则提醒人什么是对他所属的民族的利益最重要的事。全国发行的报纸对很多人起着同样的作用,所以可以培养共同的意识,设定相似的议程。沿着这个思路,新闻联播、春晚、新浪新闻首页都可以起到类似的作用。但这里隐含着一个前提,那就是媒体的种类不多,人们接收信息的渠道类同,到了媒体的过度发达的时代(尤其是互联网时代),人们接受的信息就会各不相同,制造同质性的效果也就打折扣了。

在移动互联网时代,这个特征就更明显了。比如一款很流行的信息获取APP的口号是“你关心的,才是头条”,新的技术可以分析和记录使用者的偏好,根据使用者的浏览历史自动向他推送他可能感兴趣的信息。这种技术内含着一套自我强化的机制,其后果可能是严重的:我看了一条花边新闻,不表示我只对花边新闻感兴趣,但技术会根据其记录的“偏好”持续地推荐各种花边新闻,直至把我淹没。这种技术和爆炸式的信息泡沫无疑将制造偏狭的、对公共议题兴趣淡漠的人。

此外,互联网的信息传播方式在碎片化程度上比电视更甚,前者可能不单是对思维方式有冲击,甚至会使人失去对事物保持专注的能力。

久而久之,合格的公民将消失,只剩下一个个消费动物。

“印刷资本主义”不仅是资本主义的逻辑应用于出版领域的结果,它也承担了传播和放大资本主义的逻辑的使命。自报纸诞生之日就是广告的载体,作为读者,人们不仅在购买信息,也在购买消费文化。电视的出现让消费主义更加盛行,提供了更多消费信息,以及更便捷的消费途径,比如电话购物。大众媒体打造了人的另一重主体身份—消费者。

前文提到的斯迈思的文章是他在1970年代末访问中国之后写的,其中谈到了对中国技术发展方向的建议。斯迈思说,单向的电视系统是资本主义社会的产物,本质上是专制的,主要目的是把影像和商品卖给坐在屋子里的消费者,社会主义中国应该参考大字报的经验,建设双向的电视系统,以满足自己的意识形态目标。

中国电视系统的建设并没有采纳斯迈思的建议,电视也在中国走向消费社会的过程中起了重要的作用。然而,互联网的兴起让斯迈思的设想自动实现了。互联网天然是双向互动的,其发展也曾给中国舆论界带来过民主化的乐观预期。事实上,互联网在一定程度上起到了大字报的作用,在舆论监督和推动某些具体问题得以快速解决方面功不可没。

但归根结底互联网的商业属性还是占了上风,跟商业结合得更紧密的BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)压倒了作为信息集散地的门户网站,更私人化的微信在“钱景”上胜出以公共性见长的微博。互联网不满足于传播消费文化,它通过无限提升消费行为的便利程度而将消费纳入人的日常生活,在网上,获取消费信息和消费行为本身几乎合一了—你只需要动动手指,商品随后就会来敲门。

移动互联网技术使得消费更加便捷了,这得益于LBS(基于位置的服务)技术、在线支付技术和互联网的大字报属性的完美融合,打开智能手机终端,你就能知道在你的周围有哪些可供消费的机会,还可以从其他人的好评或差评中得到指引。即便消费的念头暂时没有存在于你的脑袋里,手机也可能会提醒你,你该花钱了,而且会告诉你怎么才能把钱花得更聪明,以至于有时会让你觉得如果不购买某项产品和服务简直是辜负了人生。这是拜大数据技术所赐。

总之,移动互联网技术的发展围绕着一个中心目的,那就是更方便地将钱从人的口袋里掏出来,把人变成消费动物。更汹涌的消费欲望和消费行为有利于缩短资本周转的周期,这是资本积累的必要条件。

苹果的产品有一个功能,当你更新换代之后,不需要逐个导入电话号码,依次安装常用的软件等等,你只需要输入在苹果平台上的账号,系统会自动帮你完成这一切琐事。你只要耐心地等待一会儿,就会得到一个跟从前一模一样但又是全新的苹果产品,连过去的短信都在。这固然快捷方便,无比的人性化,但另一方面说明,苹果知道并存储着你的一切信息。

网上有一个虚构的故事说,某人打电话叫一份红烧肉,但接听电话的服务人员建议他换成蔬菜,因为他的体检结果表明他不适合吃红烧肉。故事编得很长,就不复述了,从一个角度可以理解为,商家为顾客方方面面都考虑得极为周全,体贴入微,消费者只需要照着指示做就行了。但前提是,消费者的所有信息都在他人的掌握之中。这个故事也可以视为对移动互联网时代新的商业模式的畅想,事实上,这在技术上已经完全是可以实现的—也许有一天真的会实现。

问题是,我们到底应不应该要这样的社会?它可能提升我们的“生活品质”,但我们一定要清醒地知道这样的社会的另一面:大多数人变成缺乏思考能力的、与其他人疏离的孤独个体,只有虚假的自主性—选择琳琅满目的商品和服务的自主性。

在这样的社会中,有一双“老大哥”的眼睛盯着每个人。跟乔治·奥威尔的设想不同,这双眼睛不是长在强权脸上,而是长在资本脸上;目光不是尖锐冰凉的,而是温情脉脉的。

如果你喜欢生活在这样的社会,那么,恭喜你;如果你是一位波兹曼那样的老派人物,不喜欢这样的社会,那么,很遗憾,你可能别无选择。