秀英奶奶的“自然笔记”

杨蔚

正如作家刘震云在序言里写的,“由谁代表自己,都不如自己代表自己”。别人代表自己,沉默的大多数还是沉默的大多数,他们依然躲在自己不起眼的角落里默默生存。但如果他们会发声,他们会告诉别人他们感觉到的、想要的,而别人也愿意听,那么他们就有了自信、有了尊严。

“河套人爱吃胡油,以前种胡麻的可多了。夏天胡麻花开成一片一片的,头顶上是蓝盈盈的天,地里头是蓝盈盈的胡麻花,可好看了……夏天过了,胡麻结出圪蛋蛋,样子长得跟牵牛花的果果差不多,秋天熟了的时候,里面的籽籽有的是深紫色的,有的是浅黄色的。籽籽紫的叫紫胡麻,白的叫白胡麻。”

2011年前,秦秀英从没想过这样的文字能够出自自己的笔下。彼时,她还只是内蒙古的一个普通农村妇女,沉默,不自信,对身边喧哗繁忙的现代化城镇有着疏离和恐惧。但今年6月,她写作的文章结集成《胡麻的天空:一位母亲的“自然笔记”心灵史》出版,引起出版界关注。一位农村妇女的文字,为什么能触动人们的心灵?一个普通人对过去几十年的历史书写,和我们习以为常的宏大叙事有什么不一样?这个事件本身可以给我们什么启示?笔者采访了秀英奶奶和鼓励她写作的儿媳妇芮东莉,试图寻找答案。

生在河套平原的农村,小时候恰逢大集体时代,在艰苦的条件下,秀英奶奶没有童年本应拥有的欢乐和自由,也没有对她周边环境进行感受和探索的机会,取而代之的是没日没夜地与公社集体一起劳动。谈起她的童年,秀英奶奶对记者说,“那时候每天种地,没有所谓‘大自然’的概念,只知道跟集体一起劳动而已。”到了青年时期,她的爱情又被农村的包办婚姻所掠夺,失去了表达和感受人与人间温柔的情感的机会,被迫提早面对家庭生活的千沟万壑。进入中年后,像众多的中国传统妇女,她把自己的精力和资源都贡献给家庭生计的维持和孩子的抚育上,没有一点能够留给自己的空间。而随着她渐渐老去,丈夫和孩子因学习和工作的关系搬到了城里,她只能放弃生于斯长于斯的农村,来到现代化的城镇里,而城镇生活于她而言陌生又复杂,她在迷惘中失去了属于自己的位置。

秀英奶奶如同广大农村妇女,在时代的洪流中,不断放弃自己所应该享有的和感受的。在这些不可抗拒的失去中,她们逐渐习惯了不断失去的苦恼,也习惯了把这苦恼深埋在日渐沉默的躯体中。

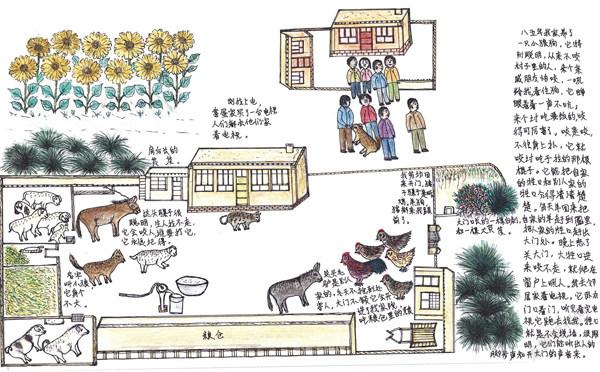

2011年,儿媳妇芮东莉让秀英奶奶做起“自然笔记”,希望她能从包容的大自然中找到些寄托。于是,在家人的鼓励下,这个小学文化的农村妇人从零开始学习写字、画画、使用电脑。一本《新华字典》被她翻坏了,又缝补起来;原本不会抓笔的手,颤颤巍巍地描画每一片树叶。秀英奶奶用她的顽强和坚持向写作的梦想靠近。随着她慢慢地将自己内心的情感和故事注入一页页美丽的图画与文字中,她眼中的世界也敞亮起来,很少像以前一样,为烦恼所困扰。而更让儿子和儿媳妇惊喜的是,通过这些图画和文字,他们读到了一向沉默寡言的秀英奶奶生动有趣的内心世界。

一个普通农妇,本没有什么“上得了台面”的文采和智慧,但她对人与大自然的深厚情感却令人备感亲切。当代社会,尤其在城市里,人与人之间、人与生存环境之间关系淡漠,这种情感无疑是稀缺品。

离开故土的秀英奶奶,在城市里找不到自己的位置,却在自己的劳动里找回了价值:胡麻、麦子、糜子、糖菜、哈密瓜……都是实实在在的东西。怎样种,种出来能做什么吃,都写得仔仔细细。做了吃的,那风味也是记得真切:麦子和面烙厚烙饼,“到了冬天,把猪一杀,做一锅猪肉烩菜,拿酸白菜、土豆和粉条子一烩,锅边上把饼子一贴,又省事又香”;胡麻打了拿去榨油,“胡麻油拿来炸油糕、烙月饼、拌饺子馅、调凉菜都可香了,炸出来的糕,烙出来的月饼,颜色也比用葵花油的好看”;糖菜削了熬糖糊糊,“烙烙饼的时候,和点儿在面里,面就又甜又虚。要是不想和在面里,也可以用白皮烙饼蘸着吃,又能吃到甜味,又能吃到面的香味。吃酸粥的时候,要是把糖糊糊抹在粥上,粥就又酸又甜,那是说不出的好吃。过年的时候,家家都要炸二三十斤油糕,人们最爱吃的就是糖糊糊蘸糕”……吃的通常还连上人的交往情谊,食材买卖、礼尚往来、喜庆节日,食物蒸腾的香气间,洋溢着人间的小喜悦。

在访谈时,秀英奶奶向笔者提起她种植过的食物,滔滔不绝之余也难掩失落,因为很多农作物品种都已经不再种植了,如同她离开了故乡,与亲戚邻里相聚的小团圆亦已不再。在城里,她依然关心瓜果蔬菜,但早已不是故乡的味道。同样远离的,还有她忠诚的宠物、雪天里不问回报尽心护送她和姐姐到家的骆驼人,和人们手工制作礼物的真诚,这是她所熟悉的,也是她所在乎的。世事沧桑,但人们在乎的好像始终没有变—是渴望能被大自然善待,人与人之间能互相尊重和信任。只是,在冷漠疏离的城市空间里,这种最简单的渴望被贴上不合时宜的标签深深地藏了起来,渐渐就遗忘了。如今,这份渴望随着奶奶质朴真诚的情感静静流淌出来,汇成一曲《胡麻的天空》。它是家里母亲轻吟的摇篮调,也是梦里故乡胖小狗憨厚的脸,重新唤醒了我们对生活的爱。

秀英奶奶从对美丽的大自然的记录中找回了对生活的热情,但对美好的热爱并不等于拥有美满的人生,生活的无奈与残酷常常比美好更大,也更值得记录。

在上海的时候,秀英奶奶一直在记录植物。但从上海回到内蒙古之后,因为内蒙古的植物品种较少,秀英奶奶遇上了“创作瓶颈”。这时候,她在儿子和儿媳妇的建议下,开始记录自己的故事。

这些故事有喜有忧,从大集体时期到改革开放后,以一个平民的角度描绘了中国农村几十年的变迁。秀英奶奶的笔下有当逃兵的父亲和表姐夫、聪明而乐于助人的地主二喜民、想要读书但却被父亲逼迫嫁人的姐姐、公有制时故意隐藏自家收成的社员、包产到户前霸占共有财产的队长……这些人设身处地地处在那个空间当中,不知道一件事为何而起也不知道将会带他们到何处去。因此,他们的世界观里有人性的自私,迷惑和恐惧,也有喜悦和真情。生活于普通人而言是不可抗拒的,而正是在这不可抗拒的生活下,平凡人真实的渴求和情感是最需要被聆听的。

王小波说,“古往今来最大的一个弱势群体,就是沉默的大多数” 。从个人层面来说,我们总是能够感觉到,朋友圈的活动方向被爱说话的人牵着走。在社会层面上,福柯说,“话语即权力”。掌握着权力的人也是能够发言的人,保持沉默就等于失去了参与社会事务的权力,或者沉默者从一开始就没有权力。过去的历史是帝王的家族史或者整个社会的演变史,普通人在里面除了衬托一下气氛,不能留下属于自己的声音,他们都是“沉默的大多数”。

秀英奶奶无疑是“沉默的大多数”里的代表。在与她交谈的过程中,记者感觉到,她性格内向,所以不爱说话;年轻时没有机会学习文化,所以跟别人说话时总觉得自己理解不了,自己说的也害怕别人听不懂;从那个风声鹤唳的年代走来,所以不知道有些话当不当说;更重要的是,她在这个社会的最底层,没有自信更没有渠道去说出心中的话。

个人作为工具的时代已经过去,从启蒙运动强调人性的解放开始,个人价值开始被重视。卢梭提倡“天赋人权”,既然赋权,那么首先就应当让每个人都有说话的机会,而最主要的还是“沉默的大多数”。

也许有人说作家、社会学家一直借助乡土小说、田野调查等替“沉默的大多数”发声。但是,正如作家刘震云在序言里写的,“由谁代表自己,都不如自己代表自己”。别人代表自己,沉默的大多数还是沉默的大多数,他们依然躲在自己不起眼的角落里默默生存。但如果他们会发声,他们会告诉别人他们感觉到的、想要的,而别人也愿意听,那么他们就有了自信、有了尊严。但是,他们普遍能力有限,像秀英奶奶一样没有接受过文化教育、不善言辞的是大多数。如果说识字能够以努力学习习得,那么表达出一些被忽略的、难以启齿的感受就更需要有语言能力的人的引导,如此他们才能更深入认识自己的生活、发掘自己内心的情绪,从而更好地表达自己。

社会是一个由个体组成的有机体,而每一个个体都有他自己独立的生命。因此,只有个体与顶层间能够沟通,整个有机体才会有源源不断的更新动力。而由个人去书写自己的历史,无疑是一种重要的沟通方式。如同秀英奶奶的儿媳妇芮东莉在访谈中所说,“社会上更多老年人、年轻人、底层人看到婆婆(秀英奶奶)这本书,如果也能够像婆婆一样发出自己的声音,有地方可以去发,那么对于最上层的人了解最下层的人,就有了更好的渠道。打通更多的渠道能让大家对话,对话最终的结果会怎样不敢说,但目前来说对话是必须的。”

《南风窗》:在你的一篇博文里,你提到“几十年生活在中国的下层,一路奔来的婆婆实在失去太多,于她而言,生存的一大含义是不停走失—失去自己的颜色,失去自己的生动,失去自己的各种成长可能”。为什么会造成这种“不停走失”?“自然笔记”又是怎样去帮助奶奶“找回”这些失去的东西呢?

芮东莉:我觉得很大程度上是社会问题。在婆婆小的时候,她其实应该像很多孩子一样得到很多东西,但她出身底层,家庭贫困,家里孩子也特别多,而且像她所说时代也制约一个家庭的发展,所以她得不到任何的东西,也不得不放弃了很多;后来到了青年时期,年轻的姑娘应该去自由恋爱,但她的婚姻被包办了;到了中年,(她和公公)也不像现在小夫妻很甜蜜,很多包办的婚姻也是疙疙瘩瘩过一辈子,感觉很多该得到的情感,人生很多很丰富的东西,她也得不到,所以她很苦恼的一路走过来;到了老年,很多退休职工有退休金,但婆婆当了一辈子农民,后来又到镇上找不到自己的位置,没有自己的适合的社会立足点。她离开了农村已经回不去了,但又融入不进城市,所以她不知道往哪里去。

自从她做了“自然笔记”后,她就找到了一个归属。因为婆婆是一个不善言辞的人,特别是对着不是自己乡亲的陌生人,她总是有距离感,她担心自己的话别人听不懂,她担心自己文化见识少会被别人笑话,但是她到大自然里面去是完全没有隔阂的,大自然是很包容的,婆婆本来就喜欢动物植物,她就用心地记录下大自然的美好,当她记录的时候,她就像跟别人聊天一样,她觉得自己找到了愿意面对的事物。她现在通过书写去与人交流,发博文、写书、回复自己的评论。

《南风窗》:你婆婆作为一个再普通不过的农村妇人写下并出版了自己的故事,引起了众多读者的喜爱和文学评论家的好评,你认为这种平民自己书写自己故事的方式好在哪里?

芮东莉:她自己代言自己,比任何人代言她都更真实、贴切。婆婆的语言很朴实,没有很多思想内涵,很直白。如果别人代言她,肯定会对她进行无限拔高,把她的情感描写得很丰富。但婆婆就是一个平凡人,她的想法就是很自然很朴实的。我觉得婆婆的文章很生动好玩,有很多惊喜。婆婆有时候不是特别擅长用语言表达,但是写出来我们就知道她心里是这样想的,这也是另外一种沟通的方式。

《南风窗》:你觉得这本书对社会上很多像她那样的人会有影响吗?

芮东莉:影响不敢说,但我们希望婆婆能成为大家的榜样。她是我们家的榜样,因为她这种活到老学到老、克服困难、实现理想的精神很值得我们学习。婆婆的下一个梦想是带动她的老兄弟姐妹们去努力表达自己的想法。跳出家庭来说,我们希望社会上更多老年人、年轻人、底层人能看到婆婆这本书,他们也能像婆婆一样发出自己的声音。如果老百姓都能把自己的声音发出来,有地方可以去发,那么对于最上层的人了解最下层的人也有更好的渠道,打通更多的渠道能让大家对话,对话最终的结果会怎样不敢说,但目前来说对话是必须的。

《南风窗》:与史书里记载的历史对比,你觉得你书写的个人历史有什么特别的地方?你喜欢记录和分享自己的故事吗?

秀英奶奶:有人爱听我讲,我就给他们讲。有的人很喜欢听大集体时候的故事,有的人就不喜欢听。历史这个我也说不来,我文化少,有时你们说的话我也理解不了,但我平常也喜欢听历史故事。

《南风窗》:记录“自然笔记”后,你觉得自己的生活有改变吗?具体是哪方面的改变呢?

秀英奶奶:儿子(在后记里)也写过了,家里事情挺多的,以前我在农村种地,后来大家进城了,我就跟着来了,我没有文化,工作找不到,家里生活条件不好,所以就很不愉快,那时候不愿意多接触人,也不愿意办喜事,老是带着思想包袱,老是想不愉快的事情。做了“自然笔记”就不想那么多了。

《南风窗》:你是怎么坚持下去的?

秀英奶奶:儿媳妇他们上班去了,家里就我一个,他们也回不来,后来他们让我做这个,我觉得接受的文化也少,写字也不会写,也没画过画,儿媳妇就折腾我,折腾着我就觉得也不错啊,把这些花啊草啊画下来,回去给亲戚朋友看一下南方的花草长什么样子。后来,反正我也没事干就继续画,画着画着也就喜欢了,后来学了电脑,电脑也挺好的,可以查东西,学点东西总比不学强,后来就感兴趣了。

儿子和儿媳妇一直鼓励我,还给我买电脑,要是一两个星期不上,我哥他们就催我。我说我不知道画什么,他们就让我想到啥就画啥。在内蒙,花也不是太多,我也就想不起画啥,后来我跟儿子媳妇视频时,讲起以前的事情,他们就说这些挺好的,就画下来。而且植物跟我们的生活也很有关系,过去水啊山啊植物都多,后来他们开了地了,就都没有了。