我们亲历太平轮的生命故事

张典婉 张英

“《太平轮》幕后的许多真实故事,远比吴宇森的电影故事要精彩。”

电影《太平轮1949》的上映,让台湾作家张典婉很尴尬。一方面,电影的上映带动了张典婉同名图书的热销;另一方面,她经常面对记者的问题是:“吴宇森电影是不是根据你的书改编的?”

在吴宇森的商业电影大片《太平轮1949》里,太平轮的沉没变成了故事背景,讲述了一段中国版的“泰坦尼克号”爱情故事。但这个乱世的爱情故事,对于张典婉而言过于轻松了。

张典婉的养母司马秀媛,是1948年12月从上海出发搭乘太平轮到台湾的。一个月后,1949年1月27日凌晨,太平轮在浙江舟山海域与另一艘船相撞沉没,船上一千多人遇难,成为当时的新闻焦点事件。

这起灾难被1949年中国的历史洪流所吞没,它的伤痕一直留存在当年遇难者的家属心底,沉默长达半个多世纪。直到2004年底,张典婉和朋友洪慧真筹拍纪录片《寻找太平轮》,历史记忆才重新被打开。

2009年,张典婉的新书《太平轮一九四九》在台湾出版,2011年6月,这本书的简体中文版在大陆发行,当时开新闻发布会时,吴宇森的剧组来了十几位,但并未表明自己的身份。直到2013年初,吴宇森到台北,请工作人员约张典婉见面聊天,同行的有胡幼凤与谭端。“他要跟我亲自见面谈一下,谢谢我提供这些素材,他说电影《太平轮》不是要拍太平轮,是要拍一个1949年离散的爱情故事,电影里有一艘太平轮,他的剧本作者当时找了王惠玲,后来再也没有找我。我把历史碎片跟场景还原了,好像替人家搭了一个舞台。”张典婉对记者回忆说。

张典婉给吴宇森讲述了几个没有写进《太平轮一九四九》的爱情故事。吴宇森当时听完了沉默了很长时间,因为王惠玲的电影剧本当时已经完成了。

“但我有点话想说,这起灾难当然是历史,可如果没有这个不幸为承载,你怎么去叙说一个离散的爱情故事,怎么去找这些资料来做历史的拼图?作为一个艺术工作者是要有诚意的,他甚至连太平轮的受难者家属都没有见过。如果你要这样撇清电影和我的书的关系,我觉得对不起那些太平轮的遇难者和接受采访的家属,这是我对这件事情的看法。”

《太平轮一九四九》大陆简体字版出版以后,张典婉接触到了更多太平轮当年遇难者家属,也听到了更多的故事。至今为止,她的采访和写作仍在继续当中,历史的打捞使得那段历史不断被丰富和刷新。

母亲的故事

我写关于太平轮的念头,是在我妈去世后。

在整理她遗物时,我看到了她当年乘坐太平轮带到台湾的东西:三根用布袋包住的金条、上海身份证、一张上海桃江路一号老屋的地契,还有一个记满了上海电话的小本子。

我当时抱着妈妈的遗物,跪在地上,痛哭流涕。那些号码,她再也不可能拨通了,她是在用自己的方式纪念上海,纪念一种失去了的生活。那一刻,我决定要写她的故事,家族的故事,太平轮。

她活着的时候,常说如果没有太平轮,我们的生命是无法延续的。沉船前一个月,我妈带了一只皮箱,两只小狗,从上海搭乘太平轮,到了台湾。

我妈是跟我外婆、舅妈、姨妈一起来台湾的,当时男眷就全部留在上海,他们觉得仗打一打应该就结束了,所以先把女眷送走了,男眷留在上海处理生意。我爸爸那时候在民国的外交部工作,后来抗日战争结束,1945年他回到老家台湾,帮我外祖父做生意,在台北的北门邮局那边的博爱路,开了个贸易公司,专门卖糖,负责台湾跟上海的来往生意。

我妈坐太平轮到台湾,一个月后,太平轮就沉没了。再过几个月,新中国建立,上海解放了,国民党撤退到了台湾。

小时候,有时候吃饭,我妈摆下刀叉,就会嘀咕:这是坐太平轮带过来的哟。也经常会提到太平轮,那艘船后来沉了,淹死了好多人。最后,她常常会以“还好我没坐那班船”的话结束。很多年后,我才得知,不到半年时间,乘坐太平轮到达台湾的就有3万多人。

我父亲跟母亲在台湾“二二八事件”发生以后就回到了台湾乡下。因为在大陆念过书,然后娶了外省太太,他一直是警察的监视对象,后来干脆就跑到苗栗乡下,当农夫,写写书,写写字。一直到我读小学的时候,都还有所谓的警察,监视我们家的举动。

我的英文是我小时候在乡下妈妈教的,我妈妈说他们当年在上海读书,每学期要演莎士比亚英文剧的,我妈妈一个字一个字教我英文发音,她说台湾乡下的英文老师不能学,完全就是台湾口音。

童年时,我听我妈妈说,她小的时候,梅兰芳都会到家里来,跟我外公吃饭聊天,梅兰芳是很西式的人,也喜欢吃西餐。这些故事我都听我妈妈说,可我没有想到原来他们来往的那个过程便是民国史。

我妈妈好伟大,一个上海大都市长大的小姐,可以陪我爸爸在苗栗乡下过了一辈子。种种田,种种花,种种水果,很辛苦的农耕日子。我妈妈一直在变卖从上海带到台湾去的家底,什么古董、玉镯、金银首饰。最后她去世的时候,就剩下外婆留给我的一套小碎钻的首饰,还有三根金条,绝大部分财产都卖完了。

她觉得她很幸运,没有坐沉没的那一班船,来到台湾,人生从此改变。可这个改变也变成她一辈子也回不来上海。她在台湾,想了一辈子上海。等到大陆台湾签署协议,可以回上海的时候,她身体已经不好,只好叫我回来看看。

1988年,我第一次到上海,那时候还坐绿皮火车,虹桥机场厕所没有门,就一条粪沟。我去找我妈妈以前的家看,他们家的房子,都不见了。他们去台湾以后,房屋和土地都被政府没收了。他们家的房子,经过重新分配,住满了人。

我妈妈家族当时的财产,用一张A4纸写不完的,那份地契我还留着,756亩土地,标准大地主。现在来看,是一个天文数字。我当时走访我妈妈的学校,还有老家桃江路一号,也去看上海新村那些我外公遗产上的房子,到一个地方,就拍一张照片。

我到上海档案馆,找我们家族的当年的资料。我舅舅和我外公在“文化大革命”的时候,被冠上汉奸的罪名,因为我外婆是日本人,又跟日本人做生意,所以1949年后的日子,大部分都不是好过的。我一个舅舅,“文革”中熬不住,后来就上吊过世了。

回到台湾,我妈妈看了照片,嚎啕大哭,她说不要回上海来了,她很难过。后来台湾很多老一辈的大陆人,一直没有回大陆,因为伤心了,家产都不在了,回来干嘛,祖坟也不在了。

八岁坐太平轮到台湾的冯老师,他杭州老家拆迁,要把拆迁费给他,然后叫他回杭州。他到杭州一看,老家全部拆光光,除了拆迁费,他就抱着两个门框回台湾了。那种感觉经历过的人才能了解。我妈妈的沉痛,那个时候我很年轻,没有办法体会。

后来我从报馆离职,本来是要写一部家族的小说,小说里会有一个太平轮的悲欢离合。可是我发觉太难了,因为我根本不知道我祖父、外祖父做过什么,然后我也不知道我父母亲当年的上海生活,因为他们都不在人世了。

我母亲跟我讲,她的童年在日本度过,然后回到上海来念书,念完高中。康有为孙子在台湾,八十几岁的时候跟我聊,我爸爸跟康有为最小的女儿康同环还有一段恋情。我父亲是康有为的关门弟子,住在愚园路。他当时年纪和康有为最小的女儿康同环差不多,男学生喜欢老师的女儿,也是天经地义的。但当时康同环没看上他,选了一个银行工作的经理。

一九六几年的时候,康同环从国外回台湾,还和他一起去苗栗乡下看我爸爸。我当时做记者,康同环有次到台湾,康有为孙子还叫我去和她一起吃饭。当时老太太已经七十几岁了。虽然两个人没能在一起,但心里还是有些情意,不然也不会到台湾乡下去看我爸爸。

我没有先写我父母亲的故事。因为写《太平轮》,我认识了很多的朋友,跟他们家族的生命故事,这是我没有想到的。上海的一些朋友,帮我找到了我外祖父的一些资料,原来他是爱国商人,还跟孙中山先生在神户有合影照片,捐款给他们。

外祖父是镇江人,1949年后,全家人都离开上海,我妈妈、阿姨、舅舅都过世了,我不知道他们祖坟在哪里,后来就有人告诉我,我外祖父家镇江祖坟还在,特地有人去拍照片发给我。我在孔夫子网买到我爸爸在大陆出版的书,繁体版的书,商务印书馆出版。有的朋友还帮我找到外公早年写的一些诗。我替我父亲出了两本书,算是对我父亲的纪念。我舅舅的儿子,不到七十岁,他在日本看到我写的书很兴奋,后来从我这里找到他爸爸当年在上海翻译的书,他自己都吓一跳:这是我爸爸?他还会翻译书?司马家族就剩下我跟他两个人,他也蛮兴奋的。后来他回上海的时候,特意去镇江祭祖坟,当时墓地到处都是落叶,非常荒凉,一个修得很好的坟,但根本没人去祭拜。

这么多点点滴滴的碎片,我本来以为是拼太平轮的碎片,可是最后还拼出我的家族史。

记录太平轮

我离开新闻界以后,获得了一个拍纪录片的机会,当时我就想,应该把太平轮的故事拍出来。台湾民进党执政的时候,和国民党相互斗得很厉害,政治内耗严重。我一个朋友,找到凤凰卫视,希望能够拍一部1949年大陆人到台湾的故事,委托我做这个事。

我当时和电视拍摄小组一起工作,我帮助他们做一些采访,提供些历史资料,他们去哪里,我就去哪里,就这样一起拍,我们当时访问了很多历史见证人,他们都是太平轮船上遇难者的家属,再接着采访少量那次灾难的生还者。

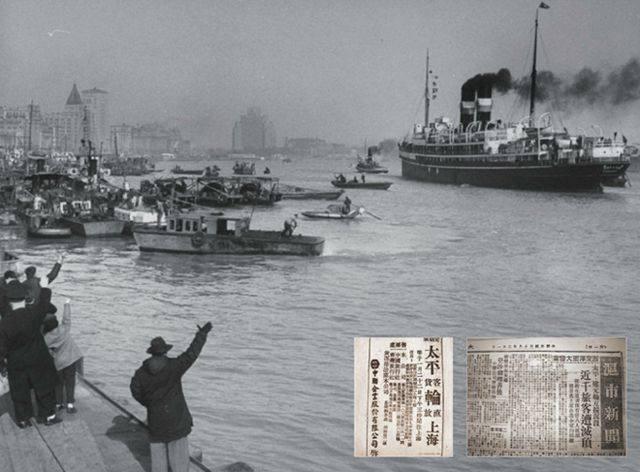

当时在上海拍纪录片,十六铺码头还没有拆,我们坐船到对面拍,那时候董家渡还有卖布的。我到上海档案馆找资料,当时资料还没有胶卷化,一捞出来上面一层灰,用麻绳捆着,上面写着“中华民国38年上海最高档案卷”。

然后我们在上海档案馆,一个一个抄,一个一个影印,一个一个看,从资料里面找一些蛛丝马迹,再去找当时的人。这部纪录片呈现的故事并不丰富,因为我们找不到一个在那场海难中活下来的幸存者。

许多台湾作家写下了逃离大陆的文字。齐邦媛在《巨流河》中记下了太平轮遇难后,她和丈夫在港口苦等友人、《时与潮》总编邓莲溪在基隆登岸的情形:“我们一大早坐火车去等,到9点却不见太平轮进港,去航运社问,他们吞吞吐吐地说,昨晚两船相撞,电讯全断,恐怕已经沉没。……我俩当时站在基隆码头,惊骇悲痛之情记忆犹如昨日。”

林海音在未完稿的《基隆登岸》中写到他们乘船来台的情形:“基隆登岸是民国三十七年十一月十二日下午二时半的事。听说基隆到了,乘客都跑到甲板上来观看。远远地只见岛上一片绿树,基隆是个好天儿。五妹燕玢说:这就是台湾呀! ”

1949年5月10日,作家李敖一家人从上海坐船到了台湾:“上船那天晚上,中兴轮全轮上下,已近挤得颇有黄浦滩挤兑黄金的密度,我背着我的书,终于挤上船。当晚就睡在甲板的行李上。第二天清早,船开了,六叔赶来挥泪招手,就这样,船慢慢开出崇明岛,远处已经依稀有炮声可闻。从上海到海上,我们逃难了。”

从1948年7月14日开始,太平轮往来于上海和基隆,至1949年1月27日最后一班,共行驶了35个航班。9月28日至10月26日之间,太平轮还临时为国民党军队征用,在辽沈战役中负责运送国民党伤兵和当作补给船。

在太平轮运行初期,国共内战已呈白热化,通过太平轮往来上海与基隆的乘客,主要是上海的商人、游客、眷属和去台湾的公务人员。随着国民党军队的节节败退,淮海战役的失败,作为商务船的太平轮开始成为逃难船。

根据事后的官方统计,最后一班太平轮的1000多名乘客,只有36名获救。

我们当时还专门开了博客,很多人发信息给我们,开始一个一个采访。遇难者的第二代第三代人,也陆续主动联系我。每一次采访,都很残忍,有些人提供了线索,又不肯接受采访,有人不愿重提往事,讲到死去的太太就痛哭流涕。

太平轮船东中联公司的后代现身,罹难者吴禄生的孙女吴素萍通过网络找到了,在香港铜锣湾见到了生还者叶伦明老先生……有个妹妹一直在打听大哥的下落,十年后才得知他登上了最后一班太平轮;有位父亲在登上太平轮前,给已到达台湾的妻子和女儿拍电报,要“与你们一起过年”,从此再也没有音信……

蔡康永的父亲蔡天铎是运营太平轮的中联公司股东。蔡康永回忆说:“爸爸从来没有跟我说过太平轮沉没的原因。只提过当时他们公司所拥有的每一艘轮船,一律都向英国著名的保险公司投保。唯独太平轮例外,因为当时爸爸一位相识在上海开了保险公司,为了捧捧人场,就把手上这艘刚要开始在上海和台湾之间航行的太平轮,给这家上海人自营的保险公司承保。太平轮一出事,这家保险公司,立刻宣布倒闭。所有赔偿,由轮船公司自己负担。在太平轮上遭难的乘客,人数之多、牵连之广,无论再怎么样的赔偿都不可能让家属满意。官司始终无法解决,公司旗下太平轮以外的另外两艘轮船,被铁链锁在高雄港,直到全部锈烂,成为废铁。还有两艘货轮,留在大陆,被人民政府接收。”

我采访的人,大部分是遇难者的后代,另外一部分是坐过太平轮的旅客。他们早一点到台湾,等爸爸或者等妈妈从上海来。

作家龙应台的母亲当年就是坐着太平轮,一路流亡到台湾后,生下龙应台。香港城市大学教授郑培凯当时还是婴儿,因为吐奶严重,母亲担心他受不了海上航行这么长时间,刚好托付的朋友帮他们买到了飞机票,于是没上太平轮,改乘飞机到了台湾。

我写书的时候,只有一位生还者,他当年还可以背着背包,跟我们从福州坐火车到上海,现在老先生已经瘫痪了,人都不认识了,九十几岁,住在香港的养老院里。后来太平轮海祭后,又找到第二位生还者,书出版以后,我又找了北大一个生还者,后来凤凰卫视和上海电视台也跟着采访过。

一直到现在,我发现太平轮的采访,已经超过了记录一个灾难事件,变成一个两岸离散的记忆,甚至是大时代的一个见证。太平轮是小人物的故事,由他们的记忆去拼贴对那个大时代的想象。

前两天我去杭州,一个冯老先生就来了现场,他八岁那年,坐太平轮从台湾回到上海,解放后在上海电影局工作,1984年又到了台湾,和电影导演胡金铨一起工作,因为缴税太多,他干脆把台湾身份证拿到了。杭州现在有三个坐过太平轮的长者,他们都是当年很小的时候就来回两地。

68岁的蒋先生,当年只有两岁,跟着妈妈全家从台北回到上海,前几年台湾实行自由行以后,又回到他们台北住过的老家去拍照,去看当年的邻居。他们都住在杭州,在一个城里,可他们都不知道原来他们都坐过太平轮。

还有一批人提供了资料,一个是北大的周老师,和台湾找的王妈妈一样,他们都是太平轮的生还者,他们的名单在上海档案馆里的资料上。当时他们只有十几岁,身体不错,也会游泳,所以坚持到最后被救起。

北大周老师的弟弟讲,海难发生后,他爸爸是太平轮的五个股东之一,破产理赔,他们家被砸,倾家荡产,什么都没有。他爸爸后来为了维持一大家人的生活,还去卖血为生。

周老师讲,上海一个女中学生,跟着表哥在一等舱里,船下沉的时候,会游泳的表哥跟表妹手拉手,同时被救起,可表妹年纪太小,在海里泡了很久,又湿又冷,过了几个礼拜就在上海过世了。

写不完的故事

拍完纪录片《太平轮》后,还不断有新的故事,新的人物浮现,我决定接着写太平轮的书,把采访故事集结起来。

这个过程进行得很困难,很多故事都处在等待的过程。一个朋友跟我讲,他妈妈拿着船票,不肯上船,因为船上的人实在太多了,甲板上密密麻麻的都是人头,后来就决定不上船了,然后保住了命。

平时坐太平轮,要用爬梯才能上甲板,沉没的那班船超载,四点钟的船延迟到了晚上开,人超载近两倍,东西越带越多,吃水量就上涨。一个长者的侄子在船上,他形容那艘船吃水量重,他不用爬梯,一脚就跨过去了,你想那班船超载多少。

舟山的文化局长小时候,外婆外公给他讲了一些故事,终身难忘。海难发生以后,遇难者的尸体飘在海面上,当地渔民把尸体收起来,一起埋葬。遇难者里,有的人身上还有一大笔钞票,他们就用这笔钱去镇上买棺木安葬他们。

我在一个老渔夫的家里,还发现了太平轮遇难者用过的箱子。当地人买卖过太平轮上的电话、箱子,还有打捞上来的当时民国中央银行的债券,还蛮完好的。

前些年,舟山文化局请潜水员下去看过,太平轮半截在沙里,半截在水里面,很多的潜水员非法打捞,去炸船,寻找财物,有些尸体尸骨还存在那里。

我跟吴宇森说,很多爱情故事,我没有写进书里。北京的作家梅娘,她的先生是柳伦光,中共地下党员,他就是太平轮的受难者。当年她带着女儿柳青,还有肚子里的一个孩子,先坐太平轮到了台湾。到了台北,她住在北头的山坡温泉那边,一直没有等到老公。

梅娘带了孩子在台北,举目无亲,生活无以为计,过完了农历新年谁都不认识,他们就又坐船回到了上海,流落街头,又要生小孩,船难发生以后,他们跟中联公司去要钱,后来辗转回到了北京。

因为太平轮,梅娘的人世被全部改写,梅娘后来在北京坐牢坐了那么久,生活过得很苦,冬天在北京火车站背白菜劳动。出狱以后,帮人家做保姆,赚取家用打发生活。当时主人家小学三年级学生问梅娘,梅娘两个字怎么写。梅娘冷冷地说我不识字。

2011年的12月冬至,刚好是梅娘的生日,我买了个蛋糕给她做生日,她笑得很开心。2012年春天,我还去她家吃饭,坐了很久,那时梅娘93岁了,还能走,我本来邀她2013年到台湾去玩,可是她5月就走了。

一个朋友的公公,他是一个地主的独生子,当时16岁,那时候淮海战役刚刚结束,他爸爸换了很多的金条,绑在独生子的身上,让他坐太平轮到台湾去。他当时跟两个表哥,一个17岁,一个18岁,打算挤太平轮到台湾。到了十六铺码头,一看船要开了,两个表哥跳上了船,这个地主的独生子,身体上绑的金条太重,没办法跳上船。他一看,船跟码头中间的水域上,一堆人头飘在上面,为什么,他们身上绑着黄金太沉了,跳不过去,就落到了水里,棉袄沾水很沉,人头都露在水面上求救。这个16岁的男孩,干脆就把一身的金条扔到岸边,冲刺跳上了船,后来到了台湾了。

当时一家报纸的副刊主任张鸿基,把女儿张祖华托付给天津的亲戚看管,在坐太平轮去台湾看望怀孕的妻子张鲁琳时,遇难身亡。张鲁琳后来得了奖学金去美国读书,把小女儿张祖芳交付隔壁的法国家庭领养,结果法国人带着孩子回了法国。张鲁琳后来嫁了一个老美又生了一个混血儿,尼克松访问中国以后,她写信给美国大使馆,要求找到她天津失散多年的女儿张祖华。那时“文革”已经结束了,张祖华没有念大学,下乡就被发配到新疆农场里面去,嫁了一个日本人后裔,改革开放后回到天津,在一个广播电台里当播音员。这时,美国大使馆的人找到了他,母亲出现了,再接着被法国人带走的张祖芳也出现了,当年把她带去法国的那一对老夫妻过世了,张祖芳继承了一大笔遗产,嫁了一个法国人。

张祖芳还记得自己小时候在台湾长大,就写信到台湾的有关部门,辗转找到了美国的妈妈。一家人就这样神奇地相遇了。后来张祖芳给天津的姐姐张祖华写了一封信,寄了一套衣服,帮全家人办了到香港的签证,在希尔顿饭店,一家人多年后第一次相见。后来,妈妈就把天津的女儿一家人带到了美国,妹妹至今仍然住在法国。

吴宇森当时听完,傻了。人生里面这么多真实的故事,比剧本还要精彩。我的书里有个上校,电影里金城武演的是一个上校,人物的原形出自哪里?吴宇森的剧组在台湾阳明山拍片,他的助理到我家来跟我聊天,坐了一下午,说:奇怪了,吴导演为什么没有找你。

他们在台湾拍电影,外景地不是很顺利,为什么不来问我,我做电视纪录片出身,台湾其他山,小山坡都是莽草,也可以搭景。而且太平轮的海难发生地,浙江舟山也跟吴宇森联络,然后希望他们到那边拍片,他也没有搭理人家。台中地方的文化机构,也希望吴宇森电影里的外景地,可以到台中去拍,那里有片场的规模,李安在那里拍过电影。但吴宇森也不同意。我觉得很奇怪。如果我拍电影,我希望很多的场景是在基隆和舟山、上海拍,这是电影最重要场景,一个电影里还原现场很重要。