姚仁喜:结庐在人境

张洪

毕业于美国加州大学伯克莱分校建筑系的姚仁喜是台湾建筑界的领军人物。他设计的乌镇剧院与水月道场荣获2013世界建筑奖(WAF Award)。2014年,他被美国建筑师协会聘为荣誉院士(Honorary FAIA),是台湾第一位获此殊荣的建筑师。

2015年,“大元建筑工场”成立30周年。30个春秋的历练,“大元”如今是亚洲最知名的建筑设计所之一。作为“大元”掌门人,姚仁喜也成为两岸乃至国际建筑界口碑颇佳的建筑师。

初夏的北京,中华圣公会教堂的穹顶下,姚仁喜在自己设计的模型前走过。他相信“人的任何努力,都敌不过大自然”,也因此,他的作品经常会绕开几棵树,顺应一面山。在他三言两语的介绍中,30年设计生涯,与自然的谦和互动,如一条主线贯穿始终。

“堂奥”是姚仁喜挂在嘴边的两个字。“堂”,是打开门看到的空间,“奥”,则是看不到的地方,“也就是不可言说的神秘事物。”“台北故宫博物院”南院、兰阳博物馆、乌镇大剧院、水月道场、台湾高铁新竹站……对“奥”的探究贯穿姚仁喜的所有作品。

1985年,姚仁喜的建筑工场在台北开业,那时还没有电脑,画图用铅笔,涂改用橡皮,“有时擦上30次,擦到纸破,再用胶布粘起来。”

在姚仁喜看来,“建筑是一个有趣的行业,拿一些可以掌握的材料,用一些既有的或是自己发明的技术,可以兜出一个心里想象的东西。”

因为迷恋于“奥”,姚仁喜的想象无远弗届。设计台湾高铁新竹站,他想到了一张微微折起的名片。他设计的法鼓大学,坐在教室里,外面的树林、山峦尽入眼帘,大学建成后,设计师自己都想去当学生,“因为实在太美了。”

如今已经成为地标的兰阳博物馆—一栋得遍各大奖项的建筑,要先乘电梯到达顶楼,再慢慢走下来,踏上电梯的第一步,经过精确计算,正好可以看到龟山岛,慢慢上升,景色一一展开。

当初这栋建筑,姚仁喜以为会盖在一个小渔村,他很喜欢“没有什么人去”的感觉,没想到完工后竟然成了热门景点,光门票收入就可以打平开支,他因此感叹“不知道该不该高兴”。

至于陆客经常探访的“水月道场”,更是“姚氏想象”的小宇宙爆发。道场建成后,法师们常跟他抱怨,说清净之地来了很多游客。

除了建筑风格,姚仁喜更关心建筑使用者的内心想法。在设计薇阁小学教学楼时,他亲临校园征询孩子们喜欢什么样的教室,结果收获了一堆孩子的作品。校园有7棵榕树围绕,他将这些榕树与教学楼融为一体。最后的成品是,“学生坐在教室里就像坐在树下一样。”

“使用者跟建筑互动,是建筑师最大的的乐趣。”让姚仁喜开心的是,新教室完工后,每次一下课,虽然只有10分钟,老教室的学生总会一口气奔到新教室,从头到尾跑一次户外大楼梯。

“建筑是一个感情的容器。”姚仁喜强调地域性是设计的根本。在他看来,从事建筑的难度在于,“油画画坏了可以涂改,建筑师把模型做完,却仍然不知道真正的东西是什么,照比例放大100倍,200倍,结果还是很难想象。”

虽然不喜欢随时被叫去哪里,但是某种因缘,2010年3月15日,导演赖声川让他次日飞去乌镇,设计一个现代剧场。经过1分钟考虑,他应许下来,结果“去后发现很好玩。”

对姚仁喜来说,拥有1300多年历史的乌镇就像一场梦。江南水乡大多是两层楼高的建筑,建造一座现代剧院绝非易事。尺度、颜色、材料如何与环境协调,姚仁喜“深耕”了好久。

大剧院选址在西栅主体街区之外的桃树地上。西栅是一个封闭的空间,本身就像一个巨大的舞台。对几何形有特殊偏爱的姚仁喜坚信,“要把人类在宇宙中定位,唯一能用的就是几何形”。他再度挥霍起自己的想象,这次的几何形是两个椭圆,可是很复杂,“因为它是斜的”。

一种莲花类植物给了他灵感。两个剧场,如同并蒂莲,“背靠背”共享一个舞台。平时,隔音墙把剧场一分为二,需要时,隔音墙打开,两剧场合二为一。

难度来了,剧场外墙并非一个平面,“而是一个扭曲的面,每两米高的玻璃之间要转4度,还要加上外面每一片都不一样的木框。”

“乌镇总设计师”陈向宏倾囊贡献了收藏多年的老椽木框,姚仁喜将它们悉数用尽,“庞然大物”终于与老镇融为一体。黄昏时分,夕阳的金边镶上剧院,一切恍如梦中。河道上远眺,没有违和感,好似它原本就是水乡的一部分。

除了剧院功能,姚仁喜还别具匠心设计了一个婚礼方案:参加婚礼的人先坐好看一场戏,而后舞台拉起,男女主角出场,仪式完成后,桌子摆好,客人走上舞台享受喜筵。

因为独具的风情,乌镇大剧院被网友推为“中国最美的剧院”,甚至有媒体说,它可以与悉尼歌剧院相媲美。

“戏剧是一种华丽的事情,我们看戏都知道在看一个假的东西,可是把它当成真的在看。”乌镇一梦,姚仁喜至今耿耿于怀。“说梦是一个形容,如此理想的状况在这么短的时间里发生,发生得这么美好,好像不是寻常生活里出现的事情。”

也许是一种感召,作为地标性建筑,乌镇大剧院迎来的第一部戏就是赖声川导演的《如梦之梦》。赖声川对好友也不吝美誉,他说,姚仁喜用乌镇大剧院再次证明了自己是一位国际大师。

有人说,好建筑是从地里长出来的。对空间的经营如同酿酒,在姚仁喜的设计中,许多故事连同建筑一起慢慢酿制出来。

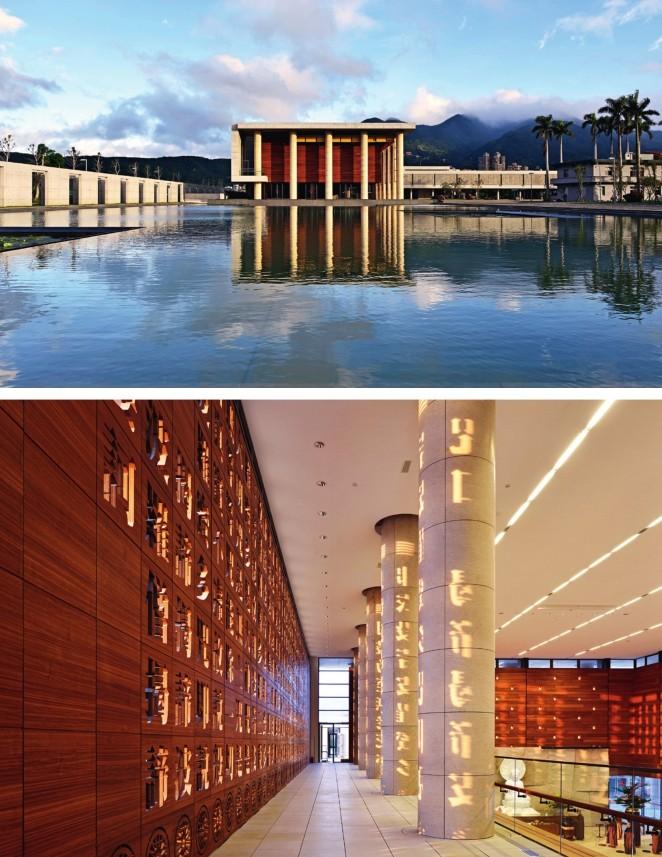

法鼓山创办人圣严法师的水月道场是经常被提及的姚氏代表作。当年,任务交到姚仁喜手中,在被问及对未来寺庙的设想时,圣严法师表示,他曾在定中“看到”寺庙的样貌,有如“水中月,空中花”。

接到这六字令,姚仁喜一个月没好好睡觉,最终将草图和模型拿去给法师看,法师颔首说:有点像。

佛经经文的呈现是姚仁喜一直着迷的事情,因为“即使看不懂也觉得有一种令人感动的东西。”而且,“中国人为《金刚经》做了很多事情,包括我们发明的印刷术就是做这个。”

他在2楼的墙体上,镂刻了整部的《金刚经》。大殿内侧则刻了《心经》,随着光线变化,字体会在大殿中移动,仿佛为众人揭示无声之法。

“这个场地有一种特别的氛围,很多人去后都有共同的感觉,一到那里,不管是大人还是小孩子,整个人都会安静下来。”

水月道场的安宁与喧嚣的红尘形成对比。十几岁的调皮男孩,进来后可以安坐很久。姚仁喜说,“西方建筑界有一种说法是‘场所精神’(genius loci),这个场所有一种特别的东西,不只是混凝土、砖、石头这些,在那里明显感觉到连空气、云都不一样,甚至连出家人穿的衣服都有点山本耀司(日本时装设计师)的感觉。”

布幔、水池、经文……以恰切的表达,水月道场荣获2013台湾建筑奖。无风的时候,主寺清晰地映入水中,风吹水动布幔摇晃时,水中倒影配合得一丝不苟。坐在岸边,很多人久久不愿离去。

一位比丘尼抓拍了水月道场的瞬间:在一个完全无风的清晨,倒影跟实体别无二致。

“东方人有自己的特别之处,我们总觉得外在世界其实是自己的投射。佛教讲到修行、明心见性的时候,所有的外在世界跟投射在自己心里的东西是相同的。”姚仁喜说。

从事设计之余,姚仁喜还翻译了数本修行书籍,其中几本一直挂在畅销书榜。尽管如此,他还是打趣说自己的“水池”、“心境”如同“台风一样”。

令他遗憾的是,圣严法师没有看到道场落成。有人告慰他:其实他一早就看到了,在“定中”。

在给年轻学子解惑时,姚仁喜给出的建议是make believe(“假装”的状态)。他建议把建筑当作副业,“假装”做建筑师,做副业就不会那么痛苦,可以放弃很多让人烦心的事情,比如甲方很操蛋,你可以很潇洒地说,我不做了。以副业的心态反而能把建筑做得更好。

而对于人生的“无用功”,他表示这些都不是浪费,“如同沙滩上的脚印,走的时候不觉得,一回头,那些脚印一定是连贯的。”

显然,姚仁喜是一个很会跟自己相处的人,有段话兜出了他的“老底”:“设计基本上就是一个不断跟自我诚实对话的过程,因为讲话的人和听话的人是同一个。常和自己对话,这是我认为的一切的中心。”

《今日中国》:为什么设计中会有那么多不对称的作品,是一种直指人心吗?

姚仁喜:我想可能没关系,中国人讲因地制宜,寺庙、皇宫有一定的规制,大部分来讲还是对称的,但是也有一些正式的建筑,重视所谓的因地制宜。大自然不是到处都是平地,即使是平地也还是有很多其他的因素,比如有河流流过,风向、太阳等都是不对称的。所以,对称不是唯一的考虑因素。

《今日中国》:“大元”30年达到你的预期了吗?有什么核心经验可以分享?

姚仁喜:没有预期。生命很难预期,我们怎会知道明天什么样。

从一个比较纯粹、比较个人的角度来说,(大元经验)就是如何创造一个纯净的心境去从事创作。我们的创作常常会有很多“打扰”,或者是一些“自我打扰”,自我打扰最麻烦。如何去沉淀这些东西,让自己的心境在一个清明的状态中去做设计,这是不容易的事情。

《今日中国》:修心可以去除这些打扰吗?

姚仁喜:所有古代的画家、书法家,写字、画画都是在修心,都是修心的过程,过程里面就有一种锻炼。

《今日中国》:最早涉猎建筑是一种什么机缘?

姚仁喜:还是兴趣吧。我对于艺术、建筑很早就有兴趣。那是一个缓慢、匮乏的年代,台湾那时候也很穷,对未来没有太多想象。父母带我们长大没有太多限制,让我们的个性去自由发挥。我的第一志愿就是念建筑,那时从比较实际的角度来看,应该去念电机或是医生,可是父母却很鼓励我这样做。家庭教育让我有一种自由的心情,想做什么就做什么。

我们那个年代没有所谓的讯息,也没有什么榜样。不像现在上网就可以知道很多,所以我们那个时代属于一种轻松被动的生活状态。也蛮好的,比较不紧张。我想现在年轻人很辛苦,要紧张得多。

《今日中国》:你提到有野心要传达一些不可说的东西,这个“不可说”究竟是什么?

姚仁喜:不可说怎么说呢?(笑)比如水月道场,人在里面,会感受到一些特定的氛围,或者每个人觉得进去后心情会平静下来。

《今日中国》:“大元”的英文标志“Artech”,一边是艺术(Art),一边是技术(tech),这两者貌似不“搭”,如何把它们协调好?

姚仁喜:不搭吗?非常搭啊。在建筑上,它们就像鸟的两个翅膀,缺一不可。技术做到极致就是一种艺术,艺术没有技术很难表现。要想惬意地翱翔,这两者要平衡。我们把它说成两个东西,其实是一个东西的两个面向。

《今日中国》:你的作品中有很多东方元素,而你似乎又不是特别有意地去用这些元素。为什么?

姚仁喜:有意是创作的一个障碍,无意才是自由的状态。你有直觉想要用,然后你去分析到底该不该用,这杯水就浑浊了。

《今日中国》:一个好建筑师的标准是什么?

姚仁喜:自由自在,心里不被自己牵挂。

《今日中国》:修行对你的建筑作品有什么影响?

姚仁喜:说修行太严重了。每一个人,比如街角一个修皮鞋的工匠或者做木工的师傅,他们在做工、用心的时候,可以说都是在修行。忘记一大堆世俗的牵挂,这种moment(瞬间)对一般人来说很短,要想办法把这种纯真的状态延长。

生命只有一个。我们可以拼了老命只是去赚钱,也可以在集中、单纯的状态中凭兴趣去做事。不管你走哪条路,时间到了都要“走”,所以没有什么好比较的,结账的时候都是零。为什么不做好玩一点的事情?

《今日中国》:设计之余,你翻译了那么多的书,《正见》、《不是为了快乐》等都持续畅销,同设计相比,哪一样更有成就感?

姚仁喜:我很高兴听到很多人跟我说,《正见》是带领他们接触佛教的入门书。这可能比较有益吧。来看我一栋房子没有什么利益可言,顶多开心一下,拍两张好照片,可是如果我花了一些时间的翻译对人有好处,这样对别人的利益会比较大。