香江之畔再聚首

陈雅飞

对于20世纪20-30年代的香港画坛,国画研究会香港分会(下称“香港分会”或“分会”)是重要的研究个案。该会的广东总会以坚守传统文化为务,致力发扬国画传统,代表着传统画派于中国南方的主要力量。香港分会承其宗旨,透过各种美术活动,为保存国粹作出努力,并带动了香港早期书画团体的发展。由于与广东有着直接的渊源,同时会员亦与中原地区颇有联系,分会于香港延续中国艺术传统,实有筚路蓝缕之功。然而,在以往的美术史论述中,并无关于香港分会的专文讨论。故本文拟以国画研究会香港分会为探讨对象,考察20世纪早期分会成员在港的活动,并申论与之相关的问题,以为了解香港早期画坛提供参考。

国殇人未散

广东国画研究会成立于1925年3月,翌年2月呈请广东省教育厅立案,同时行知香港、东莞等地可设立分会。有关香港分会的成立时间、成员及活动,由于记载极少而难窥全豹,今人记述亦多有出入。查考当时的几条记录,或可稍加廓清。据目前所见,香港分会主要见于如下记述:

现在东莞、香港,分会经已成立。

民十四年,潘至中与冷残[潘达微]及黄少梅、温其球、黄般若、李凤廷诸君,倡设国画研究会……翌年(潘达微)与邓尔雅、黎藕斋[工饮]数君子,设国画研究会分会于香江。

民国十五年秋,潘达微、邓尔雅、黄般若、蔡哲夫[守]等组织国画研究会于香港,傅菩禅[寿宜]、胡少蘧[景瑗]、邓诵先[芬]、李景康、李宝祥、帅铭初[詻]、罗海空[落花]、黄咪皋、苏楚生、张云阶[云飞]等与焉。此会成立后,每月必集会一次,即席挥毫,以资观摩,陈列古画,藉供研究。会址不定,而常假陶园酒家及利园之北山堂行之,以其地有湖光山色之胜也。

十四年,广州国画研究会成立……明年(潘达微)与邓尔雅等设分会(于)香港。

香港本来已有广东国画研究会的分会,由潘冷残、黄般若等主持,潘冷残死,国画分会亦已星散,无复当年盛会了!

据黎工佽所述,香港分会成立于1926年秋。至于成员名单,各说详简有别,其中以黎氏所列14人最为详细。据黎氏记载,香港分会的主要组织者为潘达微、邓尔雅、黄般若与蔡守。潘、邓分别于1914和1922年居港,是当时香港书画界的主力;黄般若虽出道较晚,但他不仅是国画研究会前身癸亥合作画社的成员之一,而且在与高剑父弟子的笔战中担当重要角色,其时他亦频繁往来粤港两地,三人在香港创设分会,应为可信。今人论述往往不把蔡守列为组织者,但事实上,蔡氏在当时不仅身为前辈,交游遍及京沪浙等地,而且他于1920-1927年居港经营赤雅楼古玩店,与香港书画界有着广泛交往。20年代后半期活跃于香港的南社湘集香港分社,蔡守即为其中骨干,粤港雅集多由其号召,1925年和1927年分别于香港北山堂及陶园酒家的重九雅集,是其例证。以蔡守的重要地位,他成为香港分会的组织者当不难理解。然而蔡守于1927年后返广州身居要职,在香港分会的具体事务上,或多由在港三人负责,其中以潘达微最为重要。

黎工佽所列成员名单,并未包括其本人。然据上文所引许万雄之语,黎氏亦应是其中一员。黎氏于1926年来港,至1935年被人射杀于街头,其间长年居港主持笔政,1928-1929年又曾担任《非非画报》总编辑,与香港画坛渊源甚深。据下文所查,黎氏曾参加分会成立之初的活动,并有两幅同人合作画和一幅个人画作为证,因此可确信其亦为分会成员。所以至目前所见,分会成员可考者共15人。至于有论者将杜其章也列为分会成员,在此不敢遽论。虽然1928年后杜氏曾多次参加广东国画研究会雅集,但当时杜氏麾下的书画文学社与该会交往频密,杜氏参加雅集实属平常之事。

香港分会的活动形式,黎工佽已有论及,大抵与广东总会相类,月集一次,即席挥毫并观摩古画。至于是会成立后的活动,则籍载渺茫,目前可确信者有如下三条。

第条,1927年3月,“香港国画研究会开常会于陶园酒家,到会会员及参观宾客颇多,即席挥毫者有潘冷残、傅寿宜、邓尔雅、李叔琼、苏楚生、黄般若、张云飞、黎耦斋等。是次合作画多幅……”无独有偶,广东省立中山图书馆馆藏《清明爆竹图》上,有题跋如下:“丁卯清明节,冷残写丝柳、蒲仙写狗牙花、叔璚写朱符、般若写仙人掌、云飞写蒜、工佽写爆竹、楚生写竹竿、尔雅写凤尾草并题。”“丁卯清明节”即1927年4月6日(三月初五),虽然题跋并未写明作画地点,但作画时间与合作同人恰与前引陶园雅集相吻合。该作品很可能是此次雅集中的合作画。若推测成立,则此画可作为国画研究会香港分会在港雅集之例证,可谓弥足珍贵。

第二条乃黎工佽所述,1927年5月8日浴佛节(四月初八),“国画研究会开展览会于利园北山堂,作品八百余幅”,岭南名家亦多有出品,“开会凡三日,大得中外人士之欢迎”。此国画研究会相信是指香港分会。是次展览中一幅合作画题跋如下:“丁卯浴佛节,集北山堂合绘为希慎先生雅鉴,潘冷残牡丹、黄般若寿石、邓尔雅草苔、黎工佽青菊、傅菩禅点花并志。”可见香港分会主要成员均参与其中,并以合作画赠予主人利希慎。

第三条出自一篇《记国画展览会》的专文评述,该文明确指出,继广州之国画研究会开展览于番禺学校后,“今本港国画会又以南方之国画陈列于利园”。此文载于1927年6月1 5日的香港《华星三日刊》上,据此,该展览应于是日前后在香港利园举行。是次展览亦包括广东名家,作品四百余幅,画家将近百人。除合作画外,香港分会的潘达微、邓尔雅、黎工佽、李宝祥、张云飞等均有个人出品。

除以上三项外,目前尚未找到其他明确以香港分会名义在港举办活动的记载。然而,这并不表示分会成员活动沉寂。事实上,他们在当时的书画文学领域异常活跃,尤其自1927年夏始,不少成员频频参与香港书画文学社的活动。该社成立于1927年6月,由杜其章任社长。至1928年6月,社员有傅寿宜、谭汝俭、潘达微、帅铭初、尹如天、尹知能、张云飞、胡少蘧、劳纬孟、蔡守、李宝祥、冯润芝、邓芬、黎工佽等十余人。从名单推测,该社成立之初包括了至少9位香港分会成员,其后随着折衷派二高、众多书家和诗人的加入,至1934年已扩展至百余人。

国画研究会香港分会与书画文学社不仅成员有所重叠,两者的微妙关系更可从非非画报社作进一步了解。《非非画报》创刊于1928年5月浴佛节,直至1930年7月第12期均有连续出版,完整记载了期间香港美术的动向,被称为当时最重要的艺术刊物。该报自始便列明由书画文学社社长杜其章担任非非画报社的“社长兼督印”,而画报同人均为书画文学社成员,故画报与该社的关系不言而喻。另一方面,该报撰述部和美术部名单中,香港分会的罗落花、潘达微、邓芬、黄咏皋、邓尔雅、胡少蘧、张云飞、帅铭初和黄般若均名列其上,成为报社主要成员,黎工佽更担任画报总编辑;画报“提倡艺术、宣扬文化、保存国粹”,与广东国画研究会之宗旨相通;此外,该报不仅常常推介国画研究会的作品,更尝以专号刊登菊花百余幅,“大半是广东国画研究会同人的作品”,由此可见该报对广东画坛的关注取向。可以说,《非非画报》虽是由书画文学社协助、香港非非药厂出版之刊物,但香港分会成员对该报作了极大贡献。

据前引黄般若所述,1929年8月潘达微逝世后,香港分会随之星散。黄氏既为分会组织者之一,此说当甚可靠。潘达微晚年闭门修佛,并由于肺病日益严重,因怕传染他人而谢绝朋辈访问,而分会会员又渐转移至书画文学社继续活动,故目前可考的三次在港活动,都在1926年秋至1927年夏间。据上,目前大致可以推定,国画研究会香港分会成立于1926年秋,曾举办若干次雅集并筹办展览,会员可考者凡15人;翌年6月,香港书画文学社成立后,香港分会的成员及其活动便转移至该社,并以《非非画报》为阵地,极力推介分会会员的作品和理念;1929年则随着潘达微的辞世而星散。香港分会自始便成为粤港画坛的桥梁,它连接了广东国画研究会和香港书画文学社两个最具规模的社团,同时当时非非画报社亦因此与广东保持了密切联系,三者关系在《非非画报》中表露无遗。

新旧释前嫌

香港分会会员于上世纪20-30年代在香港迅速发展并带动艺术社团活动,实与民初以来香港的文化氛围息息相关,也与五四后中国画坛的发展趋势相呼应。

民国初年的香港充满了浓厚的旧式文化气息。鼎革之后,来自广东的遗老纷纷提倡国粹,昌明经学,带动了香港研经读史的气氛。另一方面,民初以来新思潮纷涌而至,激荡起国人对传统的反思。就绘画领域而言,国人因震于西欧物质文明之盛,康有为对中国画的公开批判,当时曾引发新旧两派在全国的论争,其中旧派对维护中国绘画传统不遗余力,“保存国粹”成为美术界的主流话语。

广东国画研究会正于此背景下成立。是会之设,其旨在于研究国画,以培养国性,发挥国光。香港分会与广东总会一脉相承,同样以维护国画传统为务。由于香港分会会员融入了当时以书画文学社为首的社团活动中,故此形成初具规模的香港传统书画圈,与同时期北京的中国画学研究会和上海的艺观学会等遥遥相接。值得注意的是,当京沪的传统派正与西画派互争高下时,广东画坛则表达了对日本画风的强烈不满。广东国画研究会将矛头直指东洋画,在他们对折衷派的谴责中,时时可见民族大义之申张。然而,香港分会却并未将此文化焦虑转嫁于折衷派身上,此现象可从其分会会员与高剑父的关系中略窥梗概。

广东画坛的新旧分歧始于民国初年,至1926年引发笔战。过去一般认为论战造成了长久的裂痕,但已有论者指出,双方随后找到了共同生存的空间,于广东画坛,“尤其是港澳的画坛”,呈现了多元化的现象。就香港而言,高剑父不仅与香港分会会员共同参加了书画文学社,而且还自《非非画报》创刊号始并列为报社同人,情况与1917年潘达微主编《天荒》时对高剑父的排斥迥异。《非非画报》不时刊登高氏画作,其内容不但未有攻击高氏之论,反而不乏揄扬之语,直推剑父、奇峰画为“我国现代派之杰”。虽然这并不能论定分会会员与高剑父关系良好,但自1928年后,两者为同一画报而努力,却是不争的事实。以保存国粹为务的香港分会,与折衷派主将高剑父得以于非非画报社共存,可从多方面作出理解。

其一,从香港的环境而言,大致有如下条件。首先,画报社长兼督印人、同时亦是书画文学社社长的杜其章,身兼香港商界要职,其人嗜好鉴藏,兼擅书画,并以发扬国光保存国粹为己任。他在当时的影响力,时人曾用“天下谁人不识君”来描述,二三十年代的香港文艺界能迅速交流发展,杜氏实功不可没。虽然杜氏以爱国抗日著称,但并未因此抗拒受东洋画影响的高剑父,从信件和画作可见两者不乏私交。《非非画报》尝刊登高氏赠画,从题志可见杜氏对其的认可:“剑父残荷便面,老笔披离,水墨相发,极得天池生神趣。”以杜氏之地位而接纳剑父,应是后者加入非非画报社和书画文学社的原因之一。其次,香港文艺界新旧包容的气氛有助于冲淡两者之间的矛盾,香港的商业环境不仅使宣传成为共同的目标,亦有利于淡化两者矛盾。国画研究会的广东会员与在港会员,常不失时机地在《非非画报》上刊登润例或个人作品,并附加小志加以揄扬,不失为宣传之良方。个人恩怨和两派矛盾,并非不可攀越的藩篱。

其二,从香港分会而言,会员多不囿于门户之见。在1926年7月的《微笑》创刊号中,编者转述了潘达微的忠告:“不袭门户的偏见,不采取若何的主义”,其时离论战爆发正好半年,可从侧面反映潘氏晚年的理念。同是分会会员并担任《非非画报》总编辑的黎工佽,更可能是将高剑父引入非非画报社的关键人物。在有关黎氏的简短传略中,作者不仅提到黎氏与高剑父为友,更特别指出:“自来吾粤操觚者,多枯守成法,门户之见颇深,唯先生翱翔乎诸家,落落自喜,独与众异。”高氏曾以画作赠予黎氏,后者亦曾将高剑父信函刊出:

奢饮兄:示悉。弟决由水道入印矣。拙书画报封面请斧削。足下办报提倡美育,弟深表赞同。美术同人为我道念。容将拙作摄影呈上,出版时请惠我一份为祷。端复并叩撰安。剑父拜启。

由此可窥见两人私交之情,故<非非画报》对高剑父时有褒扬之词,实不难理解。分会会员于艺术的包容态度,或可视为香港文化特质的侧面反映。

其三,从高剑父本人而言,20年代后期高氏对国画的看法出现了转变。黄宾虹曾在手稿中披露件往事:

一日,(高剑父)自粤顾余沪上,自言到此未访他友,拟即乘舶而东,返须年余,求精画境。一别而去,去仅兼旬而返。余异而问之,乃徐徐言,日:而今专心研求中国古画矣!……越数年,余游粤访之,见其以“艺术救国”书四大字,榜于门楣。旋又得其自印度来书,犹津津乐道,表扬国画也。

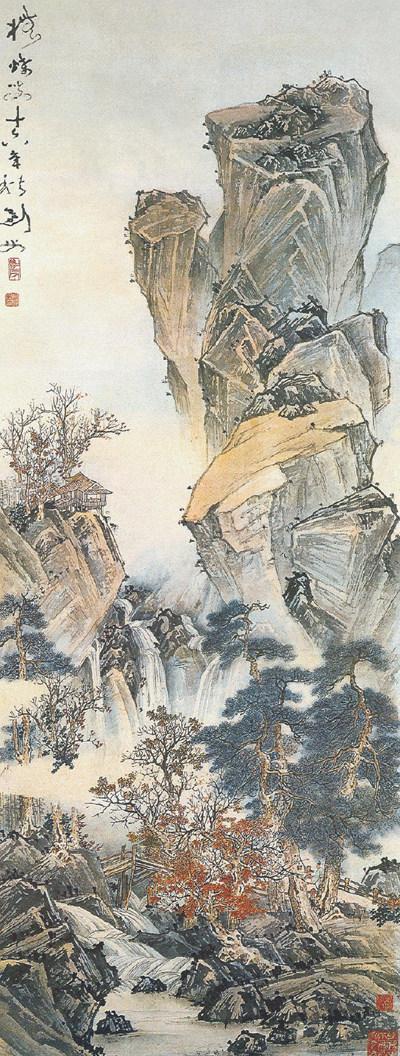

据该信提供的线索推测,高剑父访黄宾虹当在上世纪20年代中后期。黄氏所述高氏印度驰书“表扬国画”,与前引致黎工佽一函不无相似之处。二三十年代之交,高氏对传统国画的态度,为我们提供了推断的空间。事实上,据方人定披露,高剑父“五十后的作品,大盖没有抄袭的”,此处所指“五十岁”,亦正值20年代末。同时,此时期高氏在其多幅写意画中展示了精湛的传统笔墨功夫,甚至不乏有仿古之作,暗示出他已较多吸取了中国文人画的营养,并竭力克服东洋画风,逐渐形成个人面貌。如作于1927年秋仿蓝瑛的《万壑争流》,虽然色彩和瀑布的处理仍然可能有日本画的影响,但在结构和意境上,却更多地体现了高氏对中国画传统的掌握。

可以说,虽然面对着新旧交替的历史时刻,香港文化的包容特性为香港分会和书画文学社、非非画报社等推崇国粹的团体提供了发展空间。香港分会与高剑父的关系是颇堪玩味的个案,此个案亦为其后数十年传统画派与岭南画派在香港的并存发展作出了预告。

黄宾虹与香港分会

由于香港始终具有移民社会的特征,而移民主要由广东而来,广东传统在确立香港绘画走向时遂发挥了举足轻重的作用。但另一方面,中原传统的影响亦不可小觑,其中尤以上海最为明显。20世纪早期的香港不仅与上海风气相通,而且还被预期成为粤沪联系的中介。如当时一篇文章指出:“上海为文化之中心,广州则为南中国文化之中心,香港因此遂居于灌输文化于沪粤两方之位置。”早期香港画家对上海的关注并不亚于广东,而且在香港独特的地理及政治文化背景下,更渐渐带动粤沪两地风气在本土的交流与融合。国画研究会香港分会的一些画家不仅来自广东,同时也与上海保持了千丝万缕的联系,香港成为三地相互影响的窗口。

自清末以来,广东文人成为上海地区传统文化圈中的重要力量。邓实和黄节率先创立国学保存会,将一大批有志兴邦的饱学之士召集其中,黄宾虹亦在此与邓实、黄节和蔡守订交,结下深厚的友情,并协力合办了神州国光社。他们复与潘飞声、王薳、易孺和叶恭绰等在沪粤人时相过从,其活动与民国上海画坛息息相关。蔡守在这圈子中极为活跃,他遍交金石、书画和诗文之友,更与黄宾虹成为莫逆。除蔡守外,邓尔雅亦参加了国学保存会、贞社和艺观学会等上海著名社团,两人并通过南社与江浙文人圈保持了密切的联系。属于国画研究会香港分会的邓、蔡二人,凭借金石和古物学等方面的修养,与这些社团时有唱酬,并以交游开阔了香港书画界的视野,在港画人遂有风气之染。香港分会与上海文人圈之间频繁而持续的交游,无疑启示了在研究早期香港艺术时,上海是必须兼顾的重点所在。

沪粤港三地交流中,以黄宾虹对国画研究会的影响最惹人关注。20年代中期当黄宾虹加入国画研究会时,他正与同道在上海发起艺观学会。两会在宗旨、展览、出版社刊和推销画作诸方面均十分相似。国画研究会不仅将《粤东国画研究会通启》刊登于《艺观》杂志第一期上,更于翌年步其后尘出版了《国画特刊》。这种将社刊与展览和销售相结合,并由同人集资的方式,其中或不无《艺观》的启示。1926年前后,蔡守和邓尔雅正居于香港,在他们筹组国画研究会香港分会时,已通过黄宾虹加入了艺观学会,并时常联系撰稿和邮寄《艺观》画刊等事宜。透过黄、蔡、邓诸子的交往,香港分会和书画文学社将结社、出版、展览等现代艺坛机制在香港发扬光大,未始不可见三地画坛作风的相似。

在探讨香港早期画坛时,黄宾虹无疑是不可绕开的人物。他曾两度过港,其间可见他与香港分会会员的交情。1928年夏,黄宾虹赴桂林讲学时,途经香港作短暂停留,得到收藏家和书画家的热烈欢迎,非非画报社同人设宴招待,并以摄影和即席挥毫作为纪念。同年9月,黄宾虹归途时道经广州,广东国画研究会在六榕寺举行了盛大的欢迎会,蔡守、黄般若和邓芬等都前往与之谈艺。其后分会会员与黄宾虹的联系仍十分频密,并不时告以广东画坛消息。如1932年蔡守在封信中向黄宾虹表达如下见解:

日前得吴公又陵寄来十一月九号《新新新闻》……该报竞引王一亭、陈树人与我兄(指黄宾虹)并论,比儗不伦,实堪喷饭。树人仅习倭画皮毛,吾粤缋事者皆羞与为伍,乌得称为国画宗师耶!

在这近乎耳语的“告密”中,对黄氏的推重和对折衷派的不满皆跃然纸上。1935年8月31日,黄宾虹自广西归棹途经香港,得到邓尔雅、黎工佽、黄般若、张谷雏、黄居素等旧友的热情招待,蔡守闻讯特地从广州赶至香港,李景康则邀请黄宾虹游九龙半岛,诸子共与论画,谈艺至乐。黄宾虹在香港的短暂逗留,为我们揭示了早期港沪画坛交流之一幕。而黄氏的学养、画论乃至对香港山水的写生,对当时伴随左右的香港分会会员影响不可低估,黄般若即是一例。

香港分会会员与粤沪画坛的联系,此后仍然继续。1937年中日战争爆发后,上海和广州相继沦陷,其间避地香江者不知凡几。一般认为1 938年10月广州沦陷后,国画研究会同人星散,该会活动亦至此停止。然而,虽然六榕寺雅集已成为历史,但该会画人在港澳继续进行传统书画的创作和宣扬。以现藏香港中文大学图书馆的《兴往情来》为例,此为题赠李景康之书画原作合册,册中各页多作于1939年左右,内中多为国画研究会诸人和沪港名家作于香港的绘画小品,反映出画人在港之艺术活动与联系从未间断。粤沪两地画人合聚香港,邓尔雅、黄般若和李景康等继续活跃其中,成为三地交流的联系人。他们在1940年轰动粤港的广东文物展览会中成为骨干,并对《广东文物》之编出力甚多。对广东文物的整理和研究虽以来自上海的广东文人叶恭绰和简又文为首,但早在20年代,香港分会会员已开风气之先。在他们参与的多份刊物上,对古画的推介和广东先贤书画的宣扬都是颇为突出的现象。

1938年,香港的一篇文章指出:“今后中国文化的中心,至少将有一个时期要属香港。并且这个文化中心,应更较上海为辉煌,因为它将是上海旧有文化和华南地方文化的合流,两种文化的合流,照例一定会溅出来奇异的浪花。”这确实道出了香港文化的特质,而这也许是香港早期画人潜藏心底的冀望。

由1926年成立至1929年潘达微辞世,国画研究会香港分会的实际运作时间可说是颇为短暂的,然而,分会会员却透过书画文学社、《非非画报》及其他书画团体,使传统画派得以在香港延续并壮大,推动了当地艺术的发展。因此,要评价分会对香港早期画坛的贡献,实不宜只着眼于该三年的时间。香港分会是目前可知香港最早的国画社团,而且其广东总会声势浩大,故于当时的香港画坛起着典范性的作用,直接刺激了其他书画团体的出现。此外,不少分会会员于美术活动方面异常活跃,即使其活动不以香港分会为名,但并不能否认背后有着分会渊源的因素。另一方面,香港分会不单将广东风气移植香江,更与粤沪画坛同声相应,为保存国粹与延续中原传统作出了贡献。而香港以其独特的环境,为国画研究会以至传统国画提供了安定而自由的发展空间,其在粤港画史的重要性不容忽视。