两卷跋文真伪考

上世纪70年代,学界那场关于两卷《富春山居图》的真伪大论战,由最初极度烧脑的考据竞赛,最终演变成了鉴定方法的争锋,并在互相指谪中戛然落幕。只是,在这场论战后,参与者仍然各执己见,并没有彻底结束300年来《富春山居图》的真伪纠葛,虽然大部分学者以无用师卷为真,但是至今仍有人认为无用师卷为伪,子明卷为真。但不论如何,在这场争论中,各位学者的鉴定方法和心得为此后的考据留下了宝贵的财富。本文就摘出部分关于两卷中董其昌跋文和邹之麟跋文的真伪论证,以窥当时诸学者的考据思路。

双胞胎董跋,孰真孰伪?

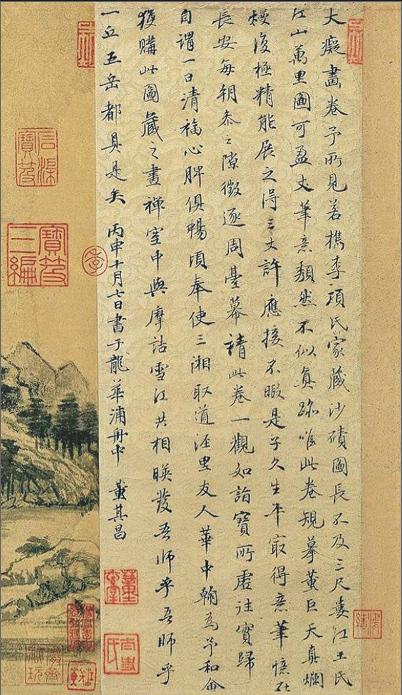

子明卷和无用师卷的前隔水处都有董其昌的题跋,而且题跋内容大体一致,只不过无用师卷董跋比子明卷的董跋多出了五十余字。在辩论中,徐复观、翁同文先生认为子明卷董跋为真,无用师卷董跋为伪,而饶宗颐、傅申、彭袭明等先生的观点与之截然相反,认为无用师卷为真,董跋也为真。徐复观在最初曾质疑,既然无用师卷曾被烧断过,那么董其昌的跋文为什么在前隔水而得以幸存。傅申等认为无用师卷在流传的过程中曾经重裱,原位于后隔水的董其昌题跋被移到了前隔水,证据就是董跋跋文右上角有半方印,与画卷卷尾左上角的半方印可合二为一。此一问题虽然解决,但是围绕着董其昌题跋的争议远不止于此。字差在哪里?

对于题跋的真伪鉴定而言,笔迹是至关重要的,不过,笔迹的鉴定涉及书法的风格、鉴赏问题,也颇为复杂。

对于无用师卷的董其昌题跋,乾隆皇帝曾给了差评,徐复观先生也认为:“子明卷的跋较无用师卷的董跋为有精神……从字迹看,只能说无用师卷的董跋,乃摹子明卷的董跋。”

傅申先生观此评论后,坦言自己也曾如徐先生一样认为无用师卷的董跋笔力弱,但后来研究董其昌1590年代的题跋,“发觉这一时期的董字确是如无用卷那样的,字中都有唐人及颜柳的笔意而运以米法。因为写得很从容,精神内敛,不容易令人觉出那是好字;然子明卷的董跋,外表雄强,而神气重浊”。

傅申的这一观点引起徐复观不满,指责傅申道:“说风便是风,说雨便是雨……无用师卷董跋的字,恰在这几年精神内敛……问题全在于‘不需要细看,而只是在自己脑筋里‘体会得越深……我的学养不足,却只能从‘细看入手……由‘体会之不同,我看不出子明卷款识的字,比另两件的字差到哪里。”

彭袭明先生的意见与傅先生的意见基本一致,认为“无用师卷楷法秀美(借用高士奇语),而子明卷则改用真行书,为着弥补跋文位置的空白,字形放大,而微有俗气。“徐邦达先生也认为子明卷的董跋“书极拙笨,牵丝处滞钝,明显出于临摹”。

自始至终,诸位学者都没有改变对于这段跋文字迹的原有评价,也没有再找董其昌同时期的书法进行比对,实为一件憾事。

取道泾里获此图

对于书法好坏的判断是仁者见仁,智者见智,读者很难通过对比双方观点来获得判断。不过,对于董跋内容的考据,读者尚可通过逻辑进行判断。

无用师卷董跋较子明卷董跋多出五十多字,对于这五十多字,辩论双方各执一词。

徐复观认为无用师卷这五十多字是“作伪者为求信于人故意加上去的”。

而饶宗颐、傅申等则认为是子明卷董跋临摹的无用师卷的董跋,傅申分析道:“以常情而论,摹临本任意裁剪原跋的文字,这是很容易而且很自然的。少临几字,不但少花气力,主要是可以减少因临坏而露出本色的机会;反之,作伪者若要增加文字,不但要费心伪造一段文字,还要言出有据,否则还要伪造一段事实。而且,这些多出来的字,从何处去临摹呢?作伪者越想无中生有,就越容易露出马脚,天下这样自作聪明的伪作者并不多见。”

徐复观反驳道:“作伪者已费大力伪造了长卷,为什么却怕多写几十个字露出马脚?”可见,双方对此问题仍是各不相让,辩无可辩。

泾里在哪?

无用师卷董跋中提到“取道泾里”,徐复观先生怀疑:“泾里”是否存在?最初徐复观没有找到这个地名,托朋友帮忙也没有找到。题跋中说此卷是在泾里购得的,“纵使泾里不属子虚乌有,则此名卷何以能由京师遽转至泾里。”对此,傅申认为物随人转,而且跋中所说“忆在长安”的时间并不确切,并不定是董其昌出发前在长安,就算那时候在长安,此卷也有足够的时间转到江南。

关于泾里,饶宗颐先生在《富春山居图释疑》中认为,这个地名在语法上并无可疑之处,无锡人很喜欢用“泾”字,泾里是由“泾”字加一个通名联缀而成。比如东林党人顾宪成文集名曰《泾皋藏稿》,宪成号泾阳,“泾皋”与“泾里”一样是由泾字加上一个通名联缀而成。而徐复观先生对此解释并不认可,认为饶宗颐所举是人名,不能证明作为地名的“泾里”。人用两个地理性的通名以为号,上面还有他的姓可资识别,但是地方用两个地理性的通名以为名则失掉了识别的作用。如“省县”、“乡镇”、“街道”等等。后来,这个地名被彭袭明先生查出在无锡。接着,饶先生考证了无用师卷上的“安绍芳印”及“懋卿父”印,安绍芳,字懋卿,《无声史诗》称他居无锡之膠山,山水画取法子久,此二印说明无用师卷曾被安绍芳收藏,安绍芳与董其昌年代相及,而泾里也在无锡,所以饶先生认为董其昌跋文中提到的“奉使三湘,取道泾里,友人华中翰为余和会,获购此图”数句是事实,此卷可能就是向安绍芳家中购得的。无用师卷在隆庆年间曾被无锡的谈氏收藏,藏于澄怀阁,之后流入安绍芳家是有可能的。

徐先生对于“泾里”在无锡一说仍不信服,“‘道出泾里说明泾里与董其昌的关系是出发时经过的关系,而不是归程中经过的关系。因此泾里的地名找到了,其奈与董氏此行无关何?”“泾里”,只能在“龙华浦”一带找,扯不到无锡的“泾里”去。所以他仍然坚持此跋是伪物。

去路还是归程?

要想证明两则董跋的真伪,徐复观认为第一关键是考证董其昌归里的时间。如果丙申二十四年董其昌没有归里,那么这两则题跋都是假的,因为二则题跋都提到龙华浦,如果董其昌此年没有归里,自然就没有理由在家乡附近的龙华浦写下此题跋的道理。《容台别集》卷五曾记:“余以丙申秋奉使长沙,浮江归,道出齐安。”《容台诗集》卷一有:“丙申闰秋,舟行池州江中。”所以徐复观得出推论:董氏分明是这年于役长沙后,沿江东下回到故里。

根据《容台集》及相关资料,徐氏推测,丙申为万历二十四年(1596)七月,董其昌奉使长沙,由京师出发,八月到长沙,“封吉藩”完成后本应回京继续任职编修,但是由于董其昌在京受到排斥,所以任务完成后径归故里,由长沙东归,一路从容游览,九月底或十月初到达华亭附近的龙华浦小作休闲,在这时候写此跋是非常有可能的。但是,徐先生认为“奉使三湘,取道泾里”的语气是到长沙的去路,而不是从长沙到故里的归程。所以,他推测,是伪造者误以为董其昌奉使三湘是在丙申十月,把归程误为去路,而去路须由松江入长江,非坐船不可,所以在“龙华浦”下又添“舟中”二字。这也被徐复观认为是证明无用师卷董跋真伪的决定性材料。

翁同文先生认同徐先生的结论,认为无用师卷董跋的时序、方向与董氏自述相抵牾,必定是因为从子明卷模拟妄添所致,并由此作出结论:无用师卷为假,则子明卷必为真,董其昌购入的必是有真跋的子明卷。

但是,反对方虽然同意董其昌行迹对此跋真伪鉴定的关键性作用,但是,不管是在去路或者归程中购买此卷,题跋都是符合逻辑的,反而可以证明董跋之真。据傅申考证,丙申七月,董其昌在杭州一带,并不在京师。而且,“取道泾里的时间并未确指,在去路亦可,在归程亦可。”“这两句也许是说得不清楚,其实这既然讲的是过去的事,不论是归程也好,去路也好,八月前往,十月就回来了,时间上隔得并不太长。所以,即使他是去路上购得的,但没有立刻就题,一直等到他在归程达到龙华浦时,才有闲暇和心情题上此跋,这也是很自然的事,而不是作伪者把归程误为去路的。”

彭袭明先生根据史料和地理交通情况,推测董其昌丙申秋奉使吉藩的路线是:故乡华亭出发,溯江而上至兰溪衢州,由现在的浙赣及南萍两条铁路线经江西而进入湖南的。事毕由湘江泛洞庭而至武汉,浮江东下至齐安……又次至九江,入庐山东林寺观白莲花。闰八月某日,经池州江上。又次过金陵镇江入运河,经丹阳武进,抵无锡泾里,由华中翰之介绍,向安绍芳购得此卷。最后从苏州河到达上海,十月七日题于龙华浦舟中。

为什么要坐船?

无用师卷董跋比子明卷董跋还多出了“舟中”二字,徐先生曾有怀疑,由龙华浦“至董氏故里,道途不远,船舆两便,又何必一定要在舟上呢?”

傅申先生认为,古来江南一带的书画收藏家自备书画船的不少,舟中作画也是常事,在董其昌更是多见。江南的交通水路一般不会慢于陆路,就常识而论,坐船比舆轿更稳便、可坐可卧、面积大、省差旅费、可携带家人僮仆、书画工具等。更何况他是乘船出使三湘回来,而龙华浦又在江边。所以“舟中”二字合情合理。彭先生对此也有过讨论,与傅申的意见无异。

面对傅先生和饶先生对此问题的解释,徐先生认为这个论点在自己的论证中本无关轻重,但傅先生对“舟舆两便”四字提出了五百一十九字的辩难。“似乎并没有太大毛病的话,值得傅、彭两先生费这么大的力来反驳吗?”他认为,辩论应该尽可能弄清一个问题的骨干,尽可能抓住对方语言的纲领,不可运用避坚攻弱、避实击虚的技巧。而傅先生随后声明自己尽量从各种角度去说明问题、解答问题,绝没有避而不论的企图,而且辩论的长短和问题的大小不定常成正比,那是视资料而定。

长短邹跋,谁真谁伪?

不同于两卷之董跋的形似双胞胎,两卷虽都有邹之麟的题跋,但是内容长短差异非常大,徐先生认为子明卷的邹跋为真,但是彭、傅、饶三位先生认为子明卷为假,无用师卷邹跋为真。

纠结软还是着力自然?

反驳方的学者均认为子明卷邹跋的书法不好,徐邦达先生对其评价为“尖劲险恶”。为了证实子明卷邹跋的真实性,徐复观先生将题跋与其他存世邹之麟的字迹进行了比较,《明清名贤百家书札》中的两通书札的“麟”字,翁万戈藏邹册九页的“麟”字、子明卷的“麟”字大体相同,与无用师本的“麟”字全不相同,且两卷邹跋的字体虽大体相同,而子明卷的字较有精神。子明卷邹跋所署“麟”字款咀颜书的精髓,无用师卷邹跋虽极力模仿,但纠结软穉,不像是邹之麟这种“迫古作者”的文字。所以,徐先生认为子明卷邹跋为真,无用师本的邹跋为伪。

虽然比较字迹的方法很常用,但是在此例中,彭袭明先生认为。邹之麟的署名有多种不同的写法,不可执一而论:“大抵古人款字书写不原因,与年龄、功力、工具、情绪有关,决不能如刻板一般,丝毫不变的。”

对于徐复观先生说无用师卷的邹跋字纠结软穉,傅先生也有不同的看法,他认为无用卷邹跋的文字洋洋洒洒,笔笔着力而又自然,只是此跋的款字比较近于正楷罢了。

长短二跋,谁更可靠?

对于长短两则邹跋的真伪,徐复观认为子明卷的短跋为真,无用师卷的长跋是作伪者为了增值而妄添的。但是饶宗颐、傅申等认为无用师卷的邹跋才为真,子明卷的邹跋是作伪者删减无用师卷的邹跋而来,饶宗颐认为,子明卷邹跋不成文义。他们是如何做出这两个截然相反的观点呢?

饶宗颐认为无用师卷的邹跋十分可靠,原因如下:

首先,邹臣虎和吴问卿的关系甚深,邹之麟曾为吴问卿题匾曰“富春轩”。题跋中邹氏“巧取”之评论,即针对无用师卷黄子久原跋:“有巧取豪者,俾先识卷末”而发。子久跋末识“十年青龙在庚寅”与邹跋谓“庚寅画画”正合。而邹作跋时间亦在庚寅,如是巧合,故跋云“可异也”。

其次,邹之麟临本后的题跋和两首绝句可以作为旁证。卷后题跋:“子久《富春图》,余曾一再见于枫隐主人处,业为题识卷尾。”庚寅年跋语中“五岳有真形图,而富春亦有之”,他借用道教五岳真形图的典故来相比况,因子久是道教中人,十分切当。而邹之麟在其仿本上曾题过两首绝句,一首为“山川图画自天然,何必丹青借笔传;此日真形已残败,却怜纸上化为烟。”另一首是“世盼分明是图画,一翻过眼一番无。劫灰已作千年话,何有区区一卷乎。”“此日真形已残败”句分明借用“五岳真形图”比拟《富春山居图》,说这幅真形图已是残破,不是完本,“纸上化为烟”即慨叹该卷曾经被吴问卿付火之事。

彭袭明认同饶宗颐的子明卷邹跋为伪的观点,原因是该邹跋不合题他人藏画文字的惯例。“题他人藏画,不论明的暗的,必须牵连到藏画人与题画人的关系、地点、年月等等,尤其在单独书写时,更不能忽略。此跋没头没脑,除赞叹几句画法外,什么也没有说明。其次,子明卷签题是‘山居图,而邹跋则称之日‘富春山图,极明显是为着要仿效无用师卷跋文而作的。”

对于邹仿本之绝句,徐复观先生有其他解释。在他看来,邹题绝句本是抒发亡国之哀,并不是感叹付火事。而且《五岳真形图》是道教避灾祈福的符箓,与山水画无丝毫关系,后人在绘画上可能偶一借用,邹的绝句中的“真形”作隐喻之用。而无用师卷邹跋,则在绘画上作正面的典故用,他认为以邹之麟的博学,不会犯这样的错误。跋中引苏东坡的“泥上偶然留指爪”,把“泥”字错成“冰”字,即使是误记,但冰上留不到指爪,邹氏是可以了解的。所以,不同于饶宗颐,徐复观认为无用师卷邹跋为伪铁证如山,证据如下:

1.从跋文内容来看,子明卷跋文短,没有提过邹之麟榜书“富春轩”的故事情有可原,但是无用师卷邹跋废了这么多笔圣并没有提到藏画的“富春轩”,反而说“置之枕藉,以卧以起。陈之座右,以食以饮”,古今收藏家有这种处置名画的方式吗?伪作该跋的清客不曾有机会参与到故家巨室的生活圈子里,所以作这种“把肉麻当有趣的陈述”。

2.无用师卷邹跋提到:“国变时,问卿一无所问,独徒跣而携此卷。”据此,吴问卿在国变时应受到很大损失。但他只不过是席先人余业的一个孝廉,家居宜兴,受国变的影响应当不大。陈其年《感旧诗》自注对吴问卿的描述,没有因国难徒跣逃离,因此受到损失的痕迹。伪跋作者之所以这么写是为了要说出“直性命徇之矣”这句话,为伪造付火故事作伏线。

3.无用师卷邹跋:“庚寅画画,题画人又适庚寅”,庚寅年乃吴问卿死去的那一年。据邹之麟仿《富春山图》题款谓:“余曾一再见于枫隐主人处”,为什么邹氏要等到吴问卿死后才题跋,未免太奇怪了。至于此跋内容与子久之款相合,若承认两者皆伪,或竟出自一人之手,自不足为异。

此外,从人品个性来看,明代相关文献显示邹之麟性格傲岸,而无用师卷的邹跋“把吴问卿捧得肉麻兮兮的,全是清客口气”,徐复观认为邹不会说出这些无聊的话,两跋相比之下,子明卷邹跋更适合其身份个性。

虽然徐复观和翁同文认为铁证如山,但是,在傅申看来,他们并没有列出确凿的证据。翁先生以为先有无用卷上的“伪”邹跋,然后乃有无用师卷上的“伪”黄公望题记,这是先入为主的观念所致,而在解释时有倒果为因的现象。饶先生和傅先生都曾引证秦潜的《曝画纪余》中抄录的沈颢临本,该临本上录有黄公望、董其昌、沈周的跋,经对比与今传无用师卷上相同,而与子明卷上的跋语不同,证明沈颢在1630年左右在吴氏云起楼所摹的是无用师卷,而不是如翁先生所言的子明本,证明董其昌和吴氏所藏的也不是如徐教授所说的子明本,而是无用师卷。

但是翁同文仍坚持子明卷邹跋为真,因为他认为沈颢仿本为伪,民国十八年始见著录,卷长仅八尺余,与《富春山图》相去甚远。只不过,翁先生并没有提供详细有力的证据来证明沈颢仿本为伪。总之,对于饶、傅、彭三先生对于子明卷邹跋的否定,徐复观、翁同文始终没有接受,两人坚持无用师卷的邹跋才是伪。

无用师卷邹跋:

余生平喜画,师子久,每对知己论子久画,书中之右军也,圣矣。至若《富春山图》,笔端变化鼓舞,又右军之《兰亭》也,圣而神矣。海内赏鉴家,愿望一见不可得。余辱问卿知,凡再三见,窃幸之矣。问卿何缘,乃与之周旋数十载,置之枕藉,以卧以起。陈之座右,以食以饮。倦为之爽,闷为之欢,醉为之醒。家有云起楼,山有秋水庵,夫以据一邑之胜矣。溪山之外,别具溪山;图画之中,更添图画。且也名花绕屋,名酒盈樽,名书名画,名玉名铜,环而拱一《富春图》。尝闻天上有富贵神仙,岂胜是耶。又闻子久当年,元是仙人,故遗此迹与问卿游戏耶?国变时,问卿一无所问,独徒跣而携此卷。嗟平,此不第情好寄之,直性命徇之矣。彼五岳有真形图,而富春亦有之,可异也。当年此图,画与僧无用。追随问卿护持此卷者,亦是一僧,可异也。庚寅画画,题画人来又适庚寅,可异也。虽然,余欲加一转语焉,绘画小道耳,巧取豪敓,何必蚤计,载之记中也。东坡不云乎:“冰上偶然留指爪,鸿飞那复记东西。”问卿目空一世,胸绝纤尘。乃时移事迁,感慨系之,岂爱根犹未割耶?庞居士不云平:“但愿空诸所有,不欲实诸所无。”嗟平,余言亦太饶舌矣。野老邹之麟识。

子明卷邹跋:

黄子久,画之圣者也,书中之右军。至若《富春山图》,笔端变化鼓舞,又右军之《兰亭》也,圣而神矣。昧庵老人之麟题。

谁收藏了子明卷?

在书画作伪的方法中,有一个方法是伪造前人印章以提高画价,所以,在书画鉴定中,鉴定印章对辅助书画真伪的判断价值有限。印章为真,书画不一定为真,因为有可能是后人持前人印章钤盖的,或者从其他地方移来的;印章为伪,则存在两种情况,一种是书画是真的,只是画商为进一步提高画作价值,伪造了该印章,另一种可能就是此作品就是伪作。

可见,不能仅仅依靠印章的真伪去判断书画的真假,往往需要结合文献去互证。而且,书画的流传历史也并非完整无缺,也会出现无法考证的空白时间段,但是,这并不代表在这段时间内,该画没有易主,只不过是因为文献史料有所欠缺罢了。在《富春山居图》的这场大论争中,有相当大的篇幅在争论子明卷上刘钰、瞿式耜、唐宇昭三人的收藏印,疑点重重。