不是生来偏爱兰

我命运不济,五岁那年,因患小儿麻痹,右腿落下残疾。我失去了很多童年的幸福与快乐。我时运也不济,赶上了“文革",停课闹革命,没有读书的机会。中学没有毕业,又是轰轰烈烈的上山下乡运动。因为残疾,我连到农村插队落户的权利也没有,成了一名因病留城知青。留在城里,我与那些地富反坏右、盲聋哑、痴呆傻们在一起流汗出力,每天能挣九毛钱。那一年,我十九岁,我消沉,我迷茫,甚至不知道我人生的出路在哪里。

金州是生我养我的地方,金州是个文化古城。自古就有“金州出官员,复州出诗人”一说。的确,明清两朝,金州籍州县以上的官员,名录在册的有一百三十多位。但是,金州也盛产书画大家。宫廷画家李东园是金州人,曾任六品翰林待诏。

走出校门,我的一件幸运之事,便是遇见了金竹三先生。金先生是大连印刷业的创始人,我父亲曾给他当过伙计。我父亲母亲结婚时,金先生腾出了自己家的两间房子给他们做新房。虽然社会地位不同,但我们两家却是世交。当我再遇见金先生,他已经年过古稀。当年,金先生事业有成,他便将生意交给儿子打理,请来了书画名师,专心致志地学习书画。金先生悟性极高,人过中年,他的作品入选新中国第一届美术大展而一举成名。虽然在动荡年代,金先生也没有放弃绘画。画簇菊花,便题上“战地黄花分外香”。画枝梅花,便题上“梅花欢喜漫天雪”。我家的先人也小有功名,祖上出过四位贡生,在山东莱阳,有“一门四秀才”的美誉。我跟金先生学习中国画,金先生也乐意当我的老师。没有多久,我与金先生便成了忘年交。金先生擅长花卉,我也跟着他学习花卉。看了我画的画,先生直言不讳,中国画讲究笔墨,要想画好中国画,必先学好书法。有了书法的功力,画画时才能见笔见墨。金先生又为我引荐了另一位老人,他就是金州的书法大家王克清先生。王先生追崇二王,书风清秀,用笔圆润,结字俊朗。因为王先生也戴着四类分子的帽子,他只能偷偷地教授我书法,偷偷地借给我他珍藏的碑帖。我记得,他借我《出师表》拓片,一次只借两张,我还回后,再借我两张。我将借到手的拓片,用铅笔描摩下来之后,再涂上墨汁。到了归还时间,我必须把拓片归还给王先生。这一切,都是在暗地里避过所有人的眼睛秘密进行。通过金先生与王先生,我也结识了刘占鳌先生,他是一代金石书画大家。还有邓绍田先生。这几位老先生在新中国成立初期,作品都入选了新中国美术大展,刘占鳌先生的作品还获得了金奖。金州小镇创造了当时的奇迹。当然,后来这都成了老先生们的罪过。记得我走近刘先生,走进刘先生居住的小院,花坛上面放着一盆梅花,让我顿生敬意……刘先生虽然被下放到三里庄农村挑粪,但他骨子里绽放着高傲的梅花。与老先生们在一起的日子,不仅获得书画滋养,更让我受到了文化的熏陶。他们给我讲述逝去的历史,讲述乡土往事,几位文化老人甚至影响到了我以后的文学创作。刘先生在20世纪30年代,曾经与鲁迅先生就篆刻与木刻的关系有过书信交流。刘先生毕业于长春艺专,1925年,中华书局就出版过他的承远印谱。对于我的艺术道路的抉择,他认为首先要做的,就是读书学习。这是根本,没有文化积存,任何艺术之路都走不多远。

因为“文革”,因为身体残疾,经常有人问我,徐铎,你不苦恼么?说实话,怎么可能不苦恼。也许因为与书画结缘,也许自己还有文学理想,苦恼和迷惘化解在了憧憬艺术的氛围之中。在这个过程当中,我也感受到了人世间的温情和美好。1979年,王克清先生临终前,将岳飞书写的诸葛武侯《出师表》拓片赠送给了我。后来,一家博物院要收藏这三十六幅拓片,出到高价,我没有答应,也不可能答应,这是一种传承,是师生之谊,再高的价钱也不可能出手。

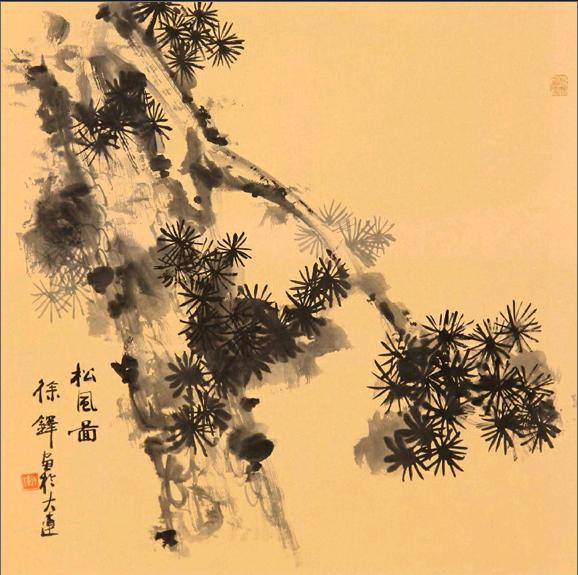

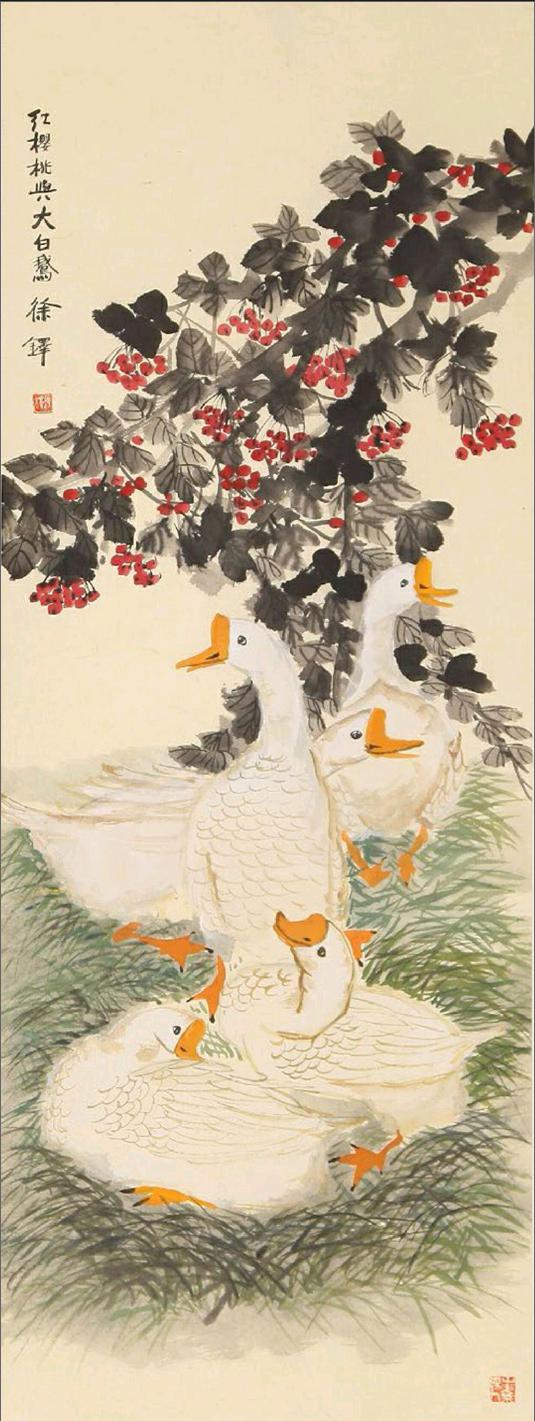

1977年,“文革”结束以后,大连举办了首届书法展览,我的作品也入选。很多朋友以为,从此我会入书画之门。但那时候,我的心思并未在书画上面,我一心一意写小说,搞文学创作。那时候,没有电脑,写稿子全靠手中的笔。我比同龄人有优势,那就是经过“文革”这些年,我练出了一笔好字。编辑们看稿子,同样水平的稿子,编辑肯定中意书写工整,而且让人赏心悦目的稿子。我能走上文学道路,首先感谢的是书法。有人称我是书法家,我从来也没有认同,我是因为要感动编辑,才一心一意将字写好。三十多年写作,近些年使用上了电脑,才放弃了书写。自己还属于不那么顽固的坚守者,打了这些年电脑键盘,书写的感觉找不到了。不过,放不下的,还是写写画画。2009年,我入选了“全国作家学者手札展”。事后,策展人鼓动我,应该举办个人展览。“作家徐铎书画展”成功举办,不少人这才知道,我除了会写小说,也会写写画画。前年,鲁迅美术学院大连校区搞了一次书法进校园活动,特地举办了“大雅拾阶—— 徐铎翁铭峰书画作品展”。展览过后,展品几乎全部被收藏,朋友们调侃,以后别再写小说了,写了那么多年,也没挣多少稿费,画画多好,既修身养性,又赚了银子。我不敢说自己写得有多好,画得有多妙,但几十年,我尊崇传统老先生,像他们那样谦和,像他们那样写字作画,默默耕耘,不以物喜,不以己悲,实现自己小时候的梦想,那就是做一名小城的文化人,或者文化老人,像我的先生们那样,足矣。后来,有不少书法家画家问我,怎样才能使得自己的作品有文化含量?我的文人画是怎样练成的?这我真的不知做何回答,这时候我才恍然大悟,我的画属于文人画。也许我是个文人,我的画也就成了文人画。我告诉询问者,从前的文人读书写作之余,砚池里总要有些余墨,于是,文人就涂涂抹抹,画几根竹子,画几枝兰草,再题上“半张宣纸几笔墨,画枝兰花迎春开。不知花香是墨香,引得蜂蝶堂上来。”这不仅成了文人画,也应该有了文化内涵。如今,写作的队伍里能书善画者众多,于是,中国作协也成立了中国作家书画院,我也成了艺委会委员。说到归齐,写作还是我的第一要务。这几年来,我笨人用拙法,笔耕不止。写累了,便画几笔画,换换脑子换换手,真的是最好的休息方式。前年完成的长篇小说《大码头》,讲述的是大连开埠建市的故事。眼下,正在改编电视剧,排演话剧。即将出版的长篇小说《天兴福》,讲述金州城的故事,大连商人的故事。去年出版的长篇小说《一九六零年的爱情》,书中的插图,就是我自己亲笔画的,其中第一幅插图原稿,被首都机场集团收藏。

不知不觉,我已经年过花甲。年轻时,一心一意想着自己的书法能够苍老拙朴。无论如何努力,点画间难见苍老,难得拙朴。这两年,苍老拙劲不经意间流露笔端。正应了孙过庭在《书谱》中所述,人书俱老,风规自远。想想当年,金先生指导我画兰草,要一画短,二画长,三画破凤眼。用笔要钉头鼠尾螳螂肚。兰草很好画,但要画好很难。半生竹子一世兰,至今,我也不敢说自己能画好兰草。汪士慎有诗,兰草堪同隐者心,我说,兰草堪同文人心。灵根信手任笔哉,试一试,然后题上,不是生来偏爱兰,缘自神姿出天然……

责任编辑 陈昌平

徐 铎,1952年11月生于大连市金州区,汉族,中国作家协会会员,辽宁省作家协会理事,大连市作家协会副主席。徐铎自20世纪80年代初开始文学创作,以小说创作为主,迄今共发表出版长篇小说六部,结集出版散文集四部,中篇小说二十余篇,短篇小说、报告文学、散文数百篇,逾四百万字,其中有作品被小说选刊和中篇小说选刊选载。获大连优秀文艺创作奖、辽宁文学奖等奖项数十种。2011年,徐铎当选大连市文学艺术界十大有影响的人物。因为有书画嗜好,写作之余,也从事书画创作,多次参加当代作家文人手札展和中国作协举办的作家书画展,举办过三次个人书画展。2012年,当选为中国作协书画院艺委会委员。