中国企业家慈善捐赠行为模式及现状研究*

赵曙明 白晓明 赵宜萱 吴 婷

近年来,随着中国经济的快速增长,越来越多的人开始参与到慈善事业中去。尤其是掌握着大量的财富和资源的企业家们,他们更有条件去履行社会责任,不断地推动社会更好地发展。比如很多企业家在自然灾害救助、贫困地区的教育、家乡建设、宗教和文化发展、公共事业等社会公共领域投入了大量的人力和财力。慈善行为作为第三次分配的重要方式,使得财富从富裕阶层向贫困阶层转移,促进了社会的和谐发展①。现有研究普遍从企业层面去研究捐赠行为,而较少有研究会考虑企业家个人的捐赠行为。因此,对中国企业家的慈善捐赠进行探讨和分析,总结其慈善捐赠行为的模式就显得尤为必要。

一、中国企业家慈善发展概述

中国人讲求“日行一善,善行一生”,这种观念使得中国人“天生”具有“行善”的积极性。中国传统文化都鼓励人们多做好事。人们善良的行为,既有可能是出自于帮助他人的利人动机,也有可能是出自于对自己有益的利己动机,或是同时存在着这两种动机②。在中国近代商业文明中占据着重要地位的晋商、闽商,都在自然灾害来临的时候,给予百姓大量的求助,这都反映了中国传统文化中的“善”的追求③。

1994年成立的中华慈善总会,被认为是中国现代慈善事业复兴的起点④。随着中国的政治和经济环境的改善,人们的“善意”得到释放。同时,由于经济环境逐步向市场经济转向,一部分先富裕起来的人,不仅能够实现基本的温饱,还有结余的资金,这就为民间力量参与慈善捐赠提供了空间。1980年之后,国有福利机构也开始寻求改革。同时,越来越多的人认识到社会责任的重要性。随着社会环境的优化和公民道德水平的提高,慈善事业取得了较大的发展,政府也开始支持社会组织的发展⑤。

在此基础上,越来越多的企业家都对社会责任有了更深刻的认识。针对企业的社会责任态度,笔者曾于2012年-2013年主持对全国的500家企业的高管的社会责任⑥进行了调研。在对回收的问卷进行的分析中,发现同意企业的使命就是服务社会的企业高管占82.4%,认为自己所在企业重视社会责任的高管占89.2%,认为企业文化鼓励经济效益与社会效益并重的高管占85.2%,认为公司重视社会的长远发展的高管占84.9%。由此可知,中国的企业家充分地认识到了履行社会责任、推动社会发展的重要性。从历年《胡润慈善榜》上榜门槛及平均捐赠额的上升可知,中国的慈善捐赠总体上呈上升趋势。尽管中小企业是国民经济的重要组成部分,但是,由于企业规模较小,大部分企业家的个人财富较少,导致其捐赠金额较少或没有捐赠,所以没有上榜。作为中国个人慈善捐赠的风向标,《胡润慈善榜》总体上能够反映中国慈善捐赠未来的发展趋势。

二、中国企业家慈善捐赠行为模式

传统的企业家慈善捐赠行为都是直接将善款捐给基金会或者是相应的慈善项目,但是随着国内慈善环境的不断完善、企业家慈善理念的不断提升、舆论及群众监督的不断强化,企业家对慈善捐赠的模式也进行了不断的创新,捐赠渠道更加多元化,捐赠形式更加多样性。

在中国,企业家和企业有着紧密的联系。企业家往往将企业视为自己或者是家族的私有财产。正如姜涛⑦认为的,企业家与企业具有很强的捆绑性。所以通常对慈善捐赠的主体究竟应该是企业家还是企业并不做严格的区分。

1.直接捐赠财物

直接捐赠是企业家参与慈善的最简单也是最重要的方式。通过直接捐赠,可以减少在捐赠过程的资金和物资的传送环节,减少了信息损失,避免了捐赠过程中的寻租行为,企业家能够对资金流向进行监督,从而更好地满足受捐对象的现实需求。同时,直接捐赠可以建立起企业家参与公益的个人渠道,拓宽了企业家履行社会责任的途径。直接捐赠同时也可以更好地树立品牌形象,达到“利人利己”的“双赢”结果。

直接捐赠可以让企业家将精力集中在自己的主业上面,通过提升企业的竞争能力,推动企业的发展,来为慈善捐赠提供更多的资金支持。将善款交付给专业的慈善机构,提高企业慈善捐赠的效率和效果。同时,企业家直接捐赠可以有针对性的应对受助者的物质和资金匮乏问题。

恒大集团董事局主席许家印率先开始倡导“企业公民”的理念,打造民生地产,并每年发布“企业公民报告”。这种“企业公民”的理念将企业视为社会的“公民”,公司的成功与社会的发展密不可分。正如管理学大师德鲁克⑧在《管理的实践》一书中论述到:“企业的目的必须在企业本身之外,因为企业是社会的一种器官”。许家印先后在教育、扶贫、赈灾等领域捐款超过21亿元。在教育领域,许家印先后投入数亿元。他不仅在学校设立奖学金,还出资希望工程,并且出资抚养数十名孤儿。在扶贫领域,2009年,许家印捐资开展“慈善万人行”活动,在全国范围内紧急救助十类特困人士。在2010年和2011年的“广东扶贫济困日”,许家印共捐出4.38亿元用于贫困农户小额信贷、移民搬迁等惠及贫困地区民生的事业,并于2012年的“广东扶贫济困日”活动上出资3.5亿元,设置专门的扶贫基金。在救灾领域,许家印先后参与汶川地震、玉树地震等的救灾和重建工作⑨。

作为最重要的企业家慈善捐赠行为,直接捐赠能够为企业和企业家在社会面前树立更加直观的形象,能够实现企业家与受捐者的良好沟通。但是尽管企业家具有可观的个人财富,但与社会力量相比,个人的能力是有限的,不能够充分地实现慈善的规模效应。直接捐赠需要企业家与受捐者或者受捐机构的直接交流和沟通,因此需要企业家花费大量的时间和精力来识别和甄选受捐者和捐赠项目。同时,由于企业家不是专业的慈善家,既有可能在识别和甄选过程中出现失误;也有可能因为自己的非专业性导致捐赠过程中出现如捐赠不及时、后期缺乏跟踪和监督,导致善款被误用、乱用的情况发生。

2.捐赠服务或时间

企业家如果能够通过自己的声誉和威望,让更多人认识到公益事业的必要性,进而影响他们一起参与到慈善事业中来,就可以扩大慈善捐赠的辐射范围,使得更大多数人受益。企业家通过捐赠时间(做义工)或服务的形式来影响他人,可以帮助自己获取更多的社会资本和政治关系,搭建自己的社会网络,帮助企业获得更好的发展。企业家在整合自己的资源的基础上,建立慈善平台,推动慈善事业的进一步发展。同时,许多企业家会通过自己的企业(公共帐户或基金)来行使慈善,部分企业的资金也会被企业家拿来捐赠。

现代人的时间过于碎片化,工作时间很容易由于各种非工作事务而发生中断。所以,那些捐赠时间的企业家就显得更为难得,也更容易得到别人的认可。Liu和Aaker⑩的研究发现:社会一般会认为捐赠时间会比捐钱更具有道德,时间捐赠体现了捐赠主体对受捐人的情感和道德价值。根据民政部发布的《2013年社会服务发展统计公报》,2013年全年有1368.8万人次在社会服务领域提供了3579.7万小时的志愿服务。毫无疑问,“企业家”和“义工”身份,无疑会进一步扩大企业家慈善行为的影响力和辐射作用。还有一种捐赠服务的慈善模式,指的是企业家通过为受助人提供相关的生存技能、就业技能的专业培训,以“授人以渔”的方式,着眼于受助人长期的利益和发展。

2006年,腾讯公司出资2000万元人民币建立“腾讯公益慈善基金会”,用以改善青少年的生活条件。之后,马化腾也一直将慈善重点放在青少年身上,用腾讯公司的规模庞大的客户群体,先后与中国儿童少年基金会、中国青少年发展基金会等建立合作关系,并且为他们提供资讯传播、在线捐赠等公益服务。马化腾缔造了“人人可公益、民众齐参与”的公益2.0模式,致力推动网络公益新生态的建设⑪。

企业家通过企业行使慈善与企业家个人的慈善存在一定的区别。尽管这种形式能够通过企业家来扩大慈善和公益事业的影响力,使得更多人开始关注并且参与进来,但是由于这种慈善形式涉及人数众多、资金数额较大,所以存在着一定程度的风险。企业家捐赠时间或服务需要企业家投入更多的精力,这有可能导致企业家用于企业发展的时间和精力更少,对企业的发展带来一定的影响;如果企业家不能保持持续的义工行为,或者在后期表现出与慈善行为不一致的行为,都有可能导致社会对其“作秀”的解读。同时,由于中国关于慈善的法律尚不完善,企业家搭建的慈善平台的自主权受到侵蚀;如果慈善平台无法很好地履行其责任,无法将其募捐资金有针对性地运用到相关的项目上去,都有可能对企业家个人良好声誉造成透支和侵蚀。因此,这种捐赠时间和服务的形式实际操作中也会面对很多问题。

3.捐赠股权

近年来,股权捐赠(equity donations)开始成为企业家履行慈善行为的重要尝试。对于企业家而言,将股权进行捐赠不会对企业的偿债能力和现金流造成影响,有利于股权的增值保值,因此既可以为其他企业的股东起到表率作用,同时能够减少捐赠对其他股权所有者的信心的影响;对于慈善水平较高的企业家而言,这种捐赠行为反而能够折射出他们对企业发展的信心。这种捐赠行为实现了基金会与企业的捆绑,企业家捐赠的“作秀”意味降低,企业的慈善环境得到优化,社会形象得到认可。股权捐赠模式在捐赠时并不针对具体的受捐群体和困难人群,而是由基金会的管理者来做出相应的决策。在“股权捐赠模式”里,企业家将股权捐赠给基金会,但并不局限于企业家自己设立或依托于其企业的基金会,这与“捐赠服务或时间”模式里对基金会的捐赠模式不同。另外,这种模式通常涉及金额数目巨大,这样能够充分地发挥其规模效应。

作为登顶具有世界企业界奥斯卡之誉的“安永全球企业家大奖”的华人企业家,福耀玻璃集团董事长曹德旺将公司打造成了国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商。福耀玻璃在曹德旺的影响下,将“发展自我,兼善天下”作为其社会责任理念,致力于企业与利益相关者及社会的共同发展。2011年5月5日,曹德旺发起创办“河仁慈善基金会”。河仁慈善基金会是全国第一家经由国务院审批、以金融资产(股票)创办的全国性非公募基金会。在成立大会上,曹德旺向基金会捐赠自己所持的福耀集团的3亿股股权,时值35.49亿元人民币。2011年5月23日,曹德旺暨河仁慈善基金捐资2000万元兴建“南京大学河仁社会慈善学院”,成为国内高校中的首个慈善学院,致力于公益人才的培养和培训,公益项目的创意与策划,公益研究与政策倡导等工作。在基金会成立之前,曹德旺花了大量的时间和精力来制定基金会的管理制度。在4个月内,曹德旺的家族成员全部退出基金会,交由专业的慈善基金会管理人才来管理⑫⑬。

股权捐赠模式在利用其资金的规模优势来对基金会提供充足的资金支持的同时,也因此可能导致“捐赠服务或时间”模式里基金会可能面对的资金风险和安全性的问题。同时,股权捐赠模式也会涉及到对股权评估和股权转让的问题⑭。因为股权的价值在不断地变化,因此不能对捐赠金额进行准确的统计。同时,股权的转让也涉及到相关的流程,而这种流程可能会因公司的不同而不同。股权的捐赠使得受捐的基金会成为企业的股东,那么基金会应该如何行使股东的权利也成为需要考虑的问题。另外,股权捐赠模式可能是企业家或者董事会为了保护资产、逃避税收的策略性手段。因此,有可能存在董事会或者企业家对基金会的控制,而这种情况下基金会的资金捐赠行为的合法性和道德性就仅仅依赖于董事会或者基金会的道德水准。而在我国,尚无法律法规对股权捐赠相关的问题进行规范,这在一定程度上导致了资源无法进入到慈善领域来。

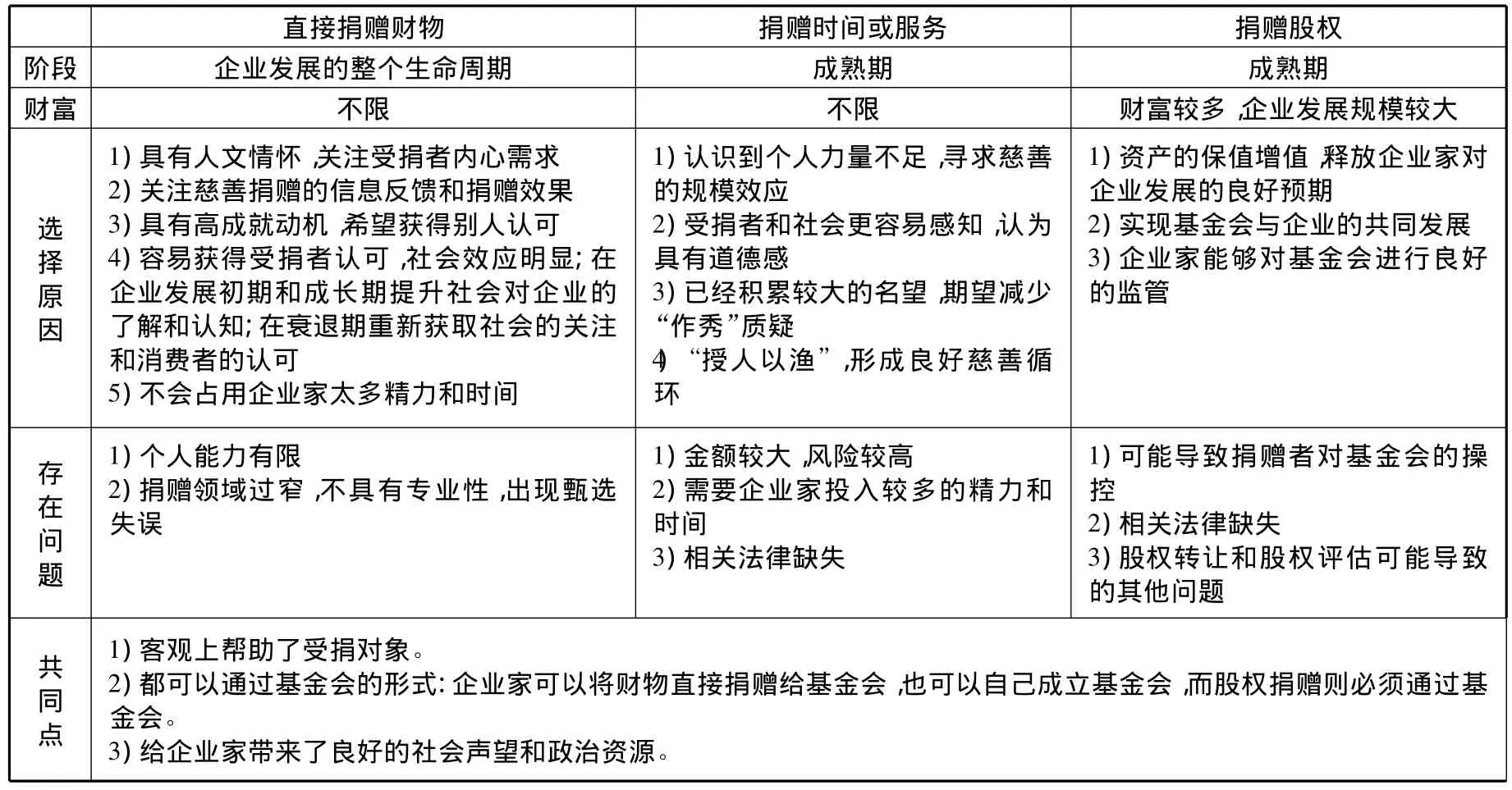

三、中国企业家的不同慈善捐赠行为模式的比较

随着社会慈善环境的不断完善,以及企业家个人财富的不断增加,企业社会责任不断受到关注,企业家们越来越多地参与到了慈善活动中去。无论何种慈善形式和动机,慈善行为客观上都推动了社会的发展,并且一定程度上帮助到了那些需要帮助的人。但是,由于企业家道德观念、企业家财富水平、企业发展阶段和发展状况、企业家个人发展目标等都不尽相同,因此,企业家也会选择不同的慈善行为模式。

对于具有人文情怀,不止关心受捐者物资困难,更关心他们的内心需求的企业家,直接捐赠行为的直观性能够让他们与受捐者进行更多的互动和沟通。在此基础上,直接捐赠行为能够更为直接、顺畅地获取捐赠行为的反馈信息,了解捐赠财、物是否被合理地使用,解决受捐者的实际问题。企业家也可以通过移情或共情(empathy)作用对受捐者的困难处境有更加真切的感受,能够更好地设身处地寻找帮助受捐者的方式。直接捐赠的反馈信息也能够减少由于缺乏受捐者“感恩”行为导致企业家可能出现的共情疲惫(compassion fatigue)现象。因此,这种具有针对性的行为也较容易获得受捐者及社会的赞同,对于成就动机和自我实现动机较强的企业家,或者是希望在他人认同基础上获取自我认同的企业家,直接捐赠行为都能显著提升他们的幸福感。同时,对于那些处于初创期、发展期或者是成长期的企业,它们需要迅速地获取社会的认可。直接捐赠行为能够直观地吸引舆论和社会的注意力。因此,企业在对产品的质量、售后、营销进行把关的时候,企业家应将其直接捐赠行为视为推动企业发展、获取一定的社会关注和支持的重要手段。

但是当企业家认识到自我的力量并不能很好地满足慈善需求,并且企业家在企业的发展及社会责任的履行过程中已经积累了一定的声望时,企业家就需要开始考虑其他的慈善形式。在当前社会,每个人都处于大量的压力中,时间对于任何人来说都是稀缺资源,对于企业家来说这种情况更为严重。因此,在普通人进行捐赠时,捐赠时间的比例会高于企业家;对于企业家而言,则以直接捐赠为主。因此,对于社会和受捐者而言,他们会觉得,捐赠时间和服务,并为受捐者搭建慈善平台的企业家,比只捐钱的企业家更具有亲和力,道德水准更高⑮。企业家捐赠服务和时间的行为,与直接捐赠时间相比较,受到“作秀”质疑的可能性会小一些。企业家通过自己的影响力,利用自己的企业或者是设立基金会,能够扩大社会对慈善项目的关注和认同,扩大慈善资金的来源渠道和规模。基金会的专业性能够减少企业家慈善捐赠的盲目性,能够最大化慈善捐赠的效果产出,能够形成对受捐者的有效监督。同时,义工式的技能、生活救助形式,能够以“授人以渔”的方式,为受捐者的长期生活提供技能保障。而受捐者也可以将技能传递给其他需要帮助的人,形成良好的慈善循环。

“捐股”行为主要是企业的创始人或者是其他持有企业大量股权的合伙人的表现。他们手中持有的股票往往价值巨大,能够为受捐基金提供足够的初始资金,保证其良好的运营。“捐股”行为将基金会与企业实行了一定的捆绑,这种绑定导致了企业家和基金会的管理者能够共同努力寻求发展的“双赢”模式。对于企业家而言,捐赠行为代表了企业家对企业未来发展前景的信心,而这种信心在“捐股”形式中体现的更为明显。同时,这种行为不会稀释现有股东的股票价值。出于对企业家信心的认知,其他股东和社会会看好企业的进一步发展,有可能进一步提升股票和企业的市值,起到保值增值的作用。所以,当企业家手中有充足的资金,并且对于慈善行为及基金会的监管有清晰的认识的情况下,企业家可以选择“捐股”形式。因此,企业家在“捐股”时可以进行良好的设计,从而保证基金会的运行方向,能够确保基金会的良好经营和资金的合理流向,使得基金会能够更好地满足社会的慈善需求。

根据上述简述,表1对三种不同捐赠行为模式的适合阶段、企业家财富限制、选择特定模式的原因、模式存在的问题及模式的共同点做了归纳。

表1 不同慈善捐赠行为模式比较

以上探讨表明,中国企业家在履行社会责任、进行慈善捐赠时,要根据多种因素对捐赠行为模式进行选择。所以事实上,任何一种慈善捐赠行为模式都没有绝对的道德优势和企业及企业家个人的战略优势。同时,不同的慈善行为模式之间也并不完全独立,比如企业家在直接进行捐赠时可以捐赠给别人所创立的基金会,也可以捐赠给自己创立的,比如曹德旺自己创立“河仁慈善基金会”。但是随着基金会的发展逐步走上正轨,曹德旺家族的人退出基金会,实现了基金会与企业的相对独立。

四、企业家慈善发展过程中的问题

尽管越来越多的企业家开始参与到社会责任当中,并且形式也越来越多样化,但是中国的慈善事业仍然存在着很多的问题。只有深刻地认识到了这些问题,才能够真正地寻求解决方案,推动中国企业家慈善事业的发展。

1.非系统性

中国当前的社会价值观仍不够成熟,“企业公民”的观念缺失,中国的慈善事业尚未形成规范的制度,不能对企业和社会形成有效的带动。诸多企业参与慈善仅出于企业家的慈善意愿,而不是从企业发展的战略角度去考虑,存在“就事论事”的被动性的慈善行为。同时,由于缺乏社会企业家参与,不能充分地发挥企业家的资源整合和创新能力,慈善组织所能调动的资源不足⑯,慈善观念陈旧,发展受到限制。

2.非自主性

中国企业家的慈善观念落后。虽然,中国的企业家具有“善”的传统文化背景,然而这种“善”是以利己为前提。由于文化大革命的影响,部分人的社会价值观被弱化。只有在出现重大的自然灾害的时候,一些企业家才被动地响应社会的需求,而这种响应往往是迫于来自社会的舆论压力⑰。同时,中国的企业家慈善行为具有一定的“工具性”,部分企业家通过慈善捐赠来掩盖外界对企业内部劳动关系等问题的关注⑱。因此,企业家慈善在一定程度上具有“面子工程”的特征。同时,由于中国的贫富差距严重,中国社会现在存在着明显的“仇富”现象,企业家不愿意捐赠,以免导致“露富”,进而给自己和企业带来坏的影响。企业要想获得良好的发展,必须与政府建立良好的政企关系,而政府也希望企业家参与到慈善中去。在这种情况下,企业家并非自愿地参与慈善捐赠,而成为了维持其“合法性”的“义务”。也有可能存在“道德胁迫”,不进行慈善捐赠的企业面对舆论、社会的道德压力和政府的行政压力,可能被迫进行捐赠。

3.形式的单一性

尽管企业家参与慈善事业的形式开始日趋多样化,但是总体而言,还是主要以“捐钱”为主⑲。事实上,慈善可以是为贫困人群提供平等的教育机会,可以是为他们提供一定工作岗位,也可以是完善人们的公共生活环境,甚至是企业家通过义工行为来带动他人的慈善行为。同时,将慈善归结于捐钱,也是只关注了受助者的生理需求。企业家们应更多地关注受助者的精神和社交需求,通过多种形式来增强其行为的示范效应。

4.非均衡性

中国进行慈善捐赠的企业家主要集中在那些经济比较发达的地区。经济落后的地区的企业家往往缺乏足够的财富,其财富及道德观念也比较落后,这都严重地限制了慈善环境的完善和慈善文化的成长、发育。同时,中国的企业家捐赠资金流向主要为:扶贫、教育、赈灾,活动范围有限⑳。因此,中国的企业家慈善存在着捐赠区域及捐赠领域的非均衡性。

五、企业家慈善行为的发展建议

要更好地推动中国企业家慈善行为的发展,要从以下几点考虑:

1.企业家提升个人思想觉悟,积极转型

有些企业家的道德和素质文化水平并不高,没有认识到慈善捐赠的重要性;或者对企业社会责任缺乏认同,没有意愿去帮助需要帮助的人。同时,如果企业家的管理水平较低,那么企业家的富裕程度和企业经营状况也会较差,对其慈善捐赠会造成影响。参与慈善的企业家首先要承担好对员工、顾客的责任,否则很难得到社会的认可。很多企业家没有将慈善当作重要战略来对待,因此其对慈善也缺乏良好的计划。再者,企业家不是专业的慈善人员,他们并不能对其捐赠流向进行很好的管理。同时,企业家个人背景和偏好的不同,也导致了捐赠流向的不同。为了推动我国慈善事业的发展,树立企业和企业家个人的负责任的社会形象,企业家应注重自身的道德修养,努力使自己成为企业的第一公民21。对于中小企业家而言,也应积极参与到慈善事业中来,力所能及地贡献自己的一份力量。

2.强化企业认知,开展战略性慈善行为

根据调查22,大多数企业家履行社会责任的最主要原因是提升形象,是在企业品牌提升的前提下进行慈善捐赠。企业家公益慈善捐赠的积极性受损,必然会影响到企业的战略性社会责任。盲目履行社会责任可能会给企业和企业家带来不必要的压力。企业的慈善文化和社会机制还不够完善,慈善可能并不能带来战略效益23。

因此,现代战略性企业社会责任的实施,必须成为有远见的企业家的共识,企业家应积极寻找企业与社会的利益交叉点24。企业家将资金捐助到能够给企业带来长期的竞争力的领域,从而最大化慈善事业的社会和经济价值。通过履行战略性企业社会责任,从而推动环境的改变,使其便于企业的进一步发展25。

3.推动社会整体道德水平的提升

社会诚信的缺失是企业家不愿意捐赠的重要原因。很多企业家参与慈善行为是受到社会舆论和政府的双重压力。同时,对慈善行为的宣传力度不够,导致人们对其认识不足26,慈善意识的落后同样影响了企业家慈善的发展27。另外,改革开放以来的GDP至上的主流价值观,导致了企业家伦理道德的缺失,传统的“善”文化无以无继。

因此,社会应该弘扬中国的传统“善”文化,社会应积极鼓励普通人的慈善行为,建立平民慈善,发展社区慈善行为。我们要将中国的慈善价值准则与西方市场的竞争观念进行融合,鼓励企业通过履行社会慈善提升其竞争能力,对积极参与公益的企业家给予荣誉称号等奖励。通过教育、义演等形式将“博爱”的观念传递给人们,建立鼓励慈善的社会氛围。人们只有形成了正确的财富观,才能更好地回报社会。人们的收入水平提高,既能降低人们的“仇富”心理,又能有更多人参与慈善活动。在建立完善监管制度的同时,要引入群众监管和问责制度,保证慈善资金的合理使用,这样才能形成慈善行为的良性循环。

4.转变政府角色,完善慈善捐赠相关法律制度

由于企业家拥有较多的社会财富,社会地位较高,自然成为慈善捐赠的主体。因此必须改变传统上以政府为主导的状况28,赋予企业参与公益事业的自主权,企业家就可以将自己的资金投入到能够推动企业发展的竞争性慈善领域上去。同时,政府应通过宣传,支持专业组织的发展,由它们来对社会事务进行管理29,在此基础上形成政府、企业、个人和慈善组织的良性互动。对于企业参与公益,政府要给予政策上的扶持,使企业和企业家更加便利、积极地参与到慈善事业中。

同时,由于国内缺乏针对慈善捐赠的系统的法律,民间慈善机构不能很好地经营;缺乏完善、及时的披露机制30,不能很好地对基金会进行监管和控制。在这些情况下,难以形成有效的约束,不能保证合理、合法、透明地使用捐赠资金,导致捐赠者对慈善机构信心的缺乏,动员社会捐赠的能力不足,企业家参与慈善行为的意愿就受到影响。对于企业家的慈善行为,政府缺乏税收政策的激励和引导,赠予税和遗产税缺乏31 32 33,也导致了企业家慈善行为的非自愿性和盲目性。

完善法律体系,尤其是尽快建立起《慈善法》,对慈善组织的运营和社会慈善进行规范;强化社会监督,对慈善组织的不合理行为及时纠正。同时,要对《个人所得税法》进行完善,通过提高遗产税,鼓励企业家参与慈善捐赠34;规范个人所得税法,打击偷税漏税行为,扩大税收总额。在个人进行捐赠时,提高可以直接扣除的应纳所得额比例,降低个人捐赠成本,发挥税收对企业家慈善的导向作用。

结 语

本文对中国当前的企业家慈善现状进行了探讨,对不同的行为模式进行了比较。每一种模式有不同的适用条件,企业的发展环境在不断地变化,因此对于不同因素下每种模式的动态适合性需要进一步讨论和研究。同时,不同模式并不相互独立,所以,企业家在进行慈善捐赠模式的选择过程中,可以将几种模式进行不同程度的结合,最大化慈善捐赠的产出效果。因此,也需要对慈善捐赠模式的慈善效果,以及企业和企业家的推动效果进行探讨,并在此基础上对不同模式之间的联动作用进行研究。根据中国企业家调查系统2012年的调查35,越认同人性向善的企业家,幸福感越高,企业的综合绩效也较好。企业家是出于不同的动机选择不同的模式,那么不同的捐赠模式是否会带来不同程度的幸福感,也需要进行相应的实证研究。同时,随着现代产权制度和慈善法律、法规的进一步完善,企业家可以更多地通过自己的财富来履行慈善行为,而不是动用企业的财产,所以未来可以尝试对企业家和企业慈善进行更好地区分。随着社会的发展,企业与社会的关系日益密切。在这个过程中,企业家应该顺应社会的发展潮流,积极地参与公益事业,推动社会的进步和发展,为企业的生存创造更加良好的环境。企业家要成为“慈善企业家”,不止是要靠自己的努力和转变。政府和社会也要为企业家的转型提供政策和条件的保障。只有通过多方面的努力,中国的企业慈善行为才能更加规范,中国的企业家才能更多地参与慈善行为,中国的企业和社会才能获得更好的发展36。

注:

①闫坤、朱俊立:《慈善事业在汶川地震中凸显力量的经济学思考》,《财会研究》2008年第20期。

②王辉:《从经济人视角看慈善捐赠的动机》,《当代经济研究》2011年第11期。

③⑲赵曙明:《和谐社会构建中的企业慈善责任研究》,《江海学刊》2007年第1期。

④周秋光、曾桂林:《中国慈善思想渊源探析》,《湖南师范大学社会科学学报》2007年第3期。

⑤⑯⑳29王名、贾西津:《中国 NGO 的发展分析》,《管理世界》2002年第8期。

⑥Tusi,S.A.,H.Wang,and R.K.Xin,.Organizational Culture in China:An Analysis of Culture Dimensions and Culture Types.Management and Organization Review,2006.2(3),pp.345-376.

⑦21 姜涛:《企业家声誉形成机理及其驱动因素研究——基于新的声誉结构观》.博士学位论文,浙江大学,2010年。

⑧【美】彼得·德鲁克:《管理的实践》,齐若兰译,机械工业出版社2006年版。

⑨恒大集团:《社会责任》,[EB/OL].[2014-10-01].http://www.evergrande.com/csr.aspx.

⑩Liu,W.and J.L.Aker,The Happiness of Giving:The Time-Ask Effect.Journal of Consumer Research,2008.35(3),pp.543-557.

⑪腾讯公益慈善基金会:《腾讯公益慈善基金会介绍》[EB/OL].(2007-06-26)[2014-10-01].http://gongyi.qq.com/jjhgy/about/about.htm。

⑫河仁慈善基金会:《关于我们》[EB/OL].(2011-05-05)[2014-10-01].http://www.hcf.org.cn/About/。

⑬南京大学河仁社会慈善学院:《南京大学河仁社会慈善学院学院简介》[EB/OL].(2011-05-14)[2014-10-01].http://charity.nju.edu.cn/html/gywm/xyjj/1.html。

⑭葛伟军:《论股权捐赠的法律规制》,《清华法学》2014年第2期。

⑮黄静、俞钰凡、林青蓝:《企业家代言人的慈善行为对消费者的作用机制研究》,《中国工业经济》2012年第2期。

⑰毕素华:《义、利与爱:企业家慈善行为的伦理考察》,《南京社会科学》2009年第10期。

⑱高勇强、陈亚静、张云均:《“红领巾”还是“绿领巾”:民营企业慈善捐赠动机研究》,《管理世界》2012年第8期。

22 中国企业家调查系统:《企业家对企业社会责任的认识与评价——2007年中国企业经营者成长与发展专题调查报告》,《管理世界》2007年第6期。

23 王琳芝:《从韦伯的社会行动理论看我国企业慈善捐赠行为——由汶川大地震引发的思考》,《理论观察》2009年第2期。

24 赵曙明:《企业社会责任的要素、模式与战略最新研究述评》,《外国经济与管理》2009年第1期。

25 Porter,M.and M.R.Kramer,The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. Harvard Business Review, 2002.(Dec),pp.5-16.

26 32 朱志钢、陈雪:《扶持慈善事业发展的税收政策研究》,《财会月刊》2011年第36期。

27 甘满堂:《传统宗教文化与中国企业家慈善事业——以胡润百富慈善榜闽籍企业家群体为研究对象》,《世界宗教文化》2011年第2期。

28 30 31 庞凤喜、燕洪国:《论社会捐赠的制度激励与保护——5·12汶川地震社会捐赠引发的思考》,《现代财经》2008年第9期。

33 34 陈成文、陈建平、肖飞:《论推进个人所得税制改革与发展慈善事业》,《上海财经大学学报》2013年第1期。

35 中国企业家调查系统:《企业家对人性的看法、管理实践及与综合绩效的关系——2012·中国企业家成长与发展专题调查报告》,《管理世界》2012年第6期。

36 Zhao,S.M.,X.M.Bai,and Y.X.Zhao,A Study of Chinese Entrepreneurs and Philanthropic Behavior In Robert Strom,David O.Renz,and Marilyn Taylor,Handbook of Research on Entrepreneurs Engagement in Philanthropy - Perspectives,Ewing Marion Kauffman Foundation,2014.pp.234-266.