侦查讯问实施状况实证研究

王 峥

(中国刑事警察学院,辽宁沈阳110035)

侦查讯问实施状况实证研究

王 峥

(中国刑事警察学院,辽宁沈阳110035)

长久以来,讯问一直是刑事诉讼中最为重要的侦查行为,关于侦查讯问的法律规定也是一国刑事诉讼人权保障水平高低的重要参考标准。2012年,全国人大对我国刑事诉讼法进行修正,对我国侦查讯问制度进行了大幅度修改,以强化人权保障水平,提高我国刑事侦查法治化水平。两年多来,实践中讯问工作的实施状况如何,相关法律规定是否得到了严格遵守,讯问工作出现了哪些新变化,是否能够适应当前刑侦工作要求,这些问题有必要进行实证研究,相关研究成果对于完善相关执法细则必将产生积极意义。

侦查讯问;实施;人权保障

一、研究背景

长久以来,讯问一直是刑事诉讼中最受关注的侦查行为。从古代的“无供不定案”到现代社会“重证据不轻信口供”,口供在刑事诉讼中的地位经历了漫长的演变过程。究其原因,一方面是由于从证据来源看,根据口供收集犯罪证据,更为快捷、直接、可靠,诉讼效率更高;另一方面是因为讯问工作最容易直接侵害犯罪嫌疑人合法权益,引发刑讯逼供,甚至酿就冤假错案。因此,作为兼具打击犯罪与保障人权双重职责的刑事侦查工作而言,讯问工作的实施情况直接影响着刑侦工作的整体效能。2012年,全国人民代表大会对刑事诉讼法进行修正,确立了非法证据排除规则,严格规范了侦查讯问的具体程序,同时完善了犯罪嫌疑人的诸多权利,这些新变化无疑对已经习惯了传统讯问模式的侦查人员造成巨大的冲击。

两年来,公安机关讯问工作具体运行状况如何,侦查人员对于各项新规定如何理解与对待,相关法律规定是否得到充分的落实,对这些问题有必要进行深入的实证研究,分析问题,总结经验。为此,笔者所在科研团队编制了《侦查讯问犯罪嫌疑人权利保障情况调查问卷》,通过中国刑事警察学院刑侦指挥员培训班教学平台,选择华南与西北各一个省份,对其部分刑侦干警进行调查。调查共发放问卷168份,其中有效问卷164份,问卷有效率为97.62%。

二、调查数据分析

(一)被调查人员基本情况分析

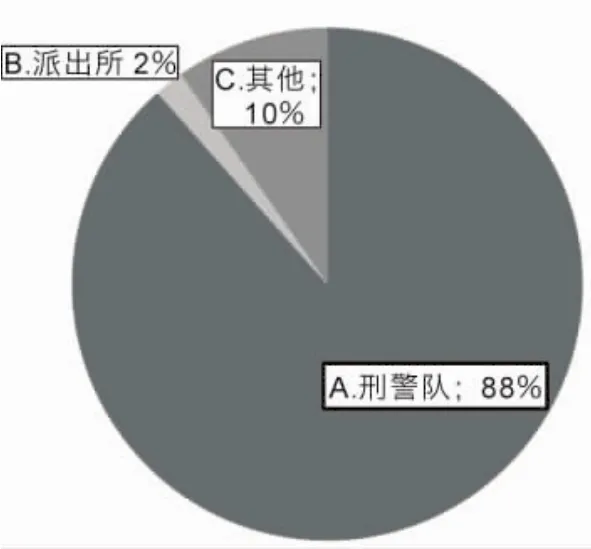

1.从工作部门看,本次调查中,在刑警队工作的有145人,占总数的88%;在派出所工作的有3人,占总数的2%;在其他侦查部门工作的有16人,占总数的10%。结果表明,此次调查对象多数在公安机关刑侦部门工作。

问题:您的工作部门。

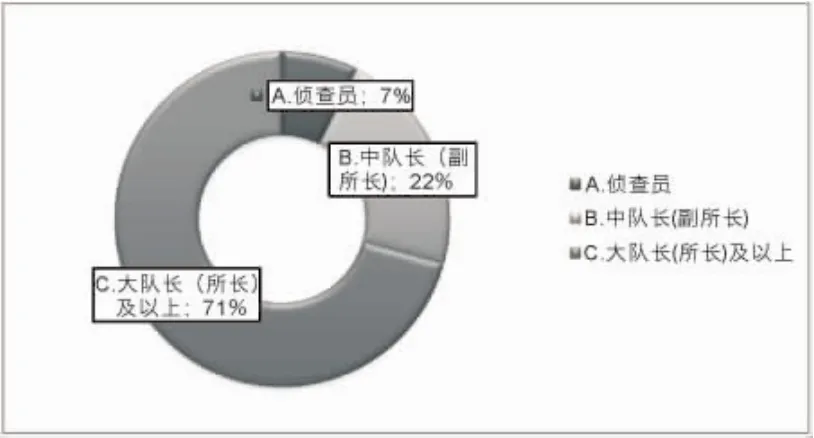

2.从工作职务看,本次调查中,普通侦查员有12人,占总数的7%;中队长或派出所副所长有36人,占总数的22%;大队长或者派出所长及以上职务有116人,占总数的71%。这表明,此次调查对象多数为刑侦大队长,派出所所长或者以上职务,这些人员为刑侦工作的具体指挥者。

问题:您的工作职务。

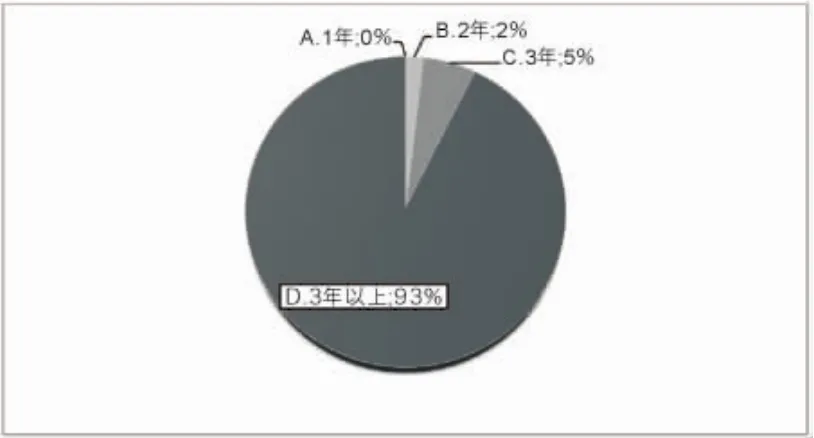

3.从被调查者参加刑侦工作的年限看,工作一年的为0人;工作两年的有3人,占总数的2%;工作三年的有9人,占总数的5%;工作三年以上的有152人,占总数的93%。结果表明,参加此次调查活动的人员有三年以上刑侦工作经验的占到总数的98%,具有较为丰富的刑侦工作经验,也经历了刑事诉讼法修正的前后过程。

问题:您参加刑侦工作的年限。

4.从参与侦办刑事案件数量来看,2013年修正后的刑事诉讼法施行后,办理过10起案件的有20人,占总数的12%;办理过20起案件的有12人,占总数的7%;办理过30起案件的有4人,占总数的3%;办理过30起以上案件的有128人,占总数的78%。结果显示,两年来办理过30起以上案件的有132人,占总数的81%,表明多数受访者具有较为丰富的办案经历,

问题:您2013年以来参与侦查刑事案件数量。

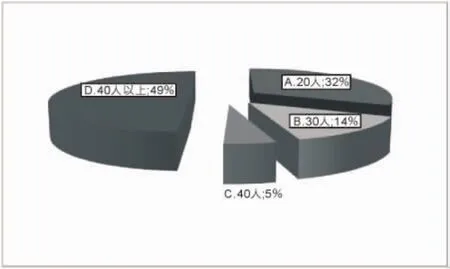

5.从参与讯问活动的情况看,2013年修正的刑事诉讼法施行后,讯问过20名犯罪嫌疑人的有52人,占总数的32%;讯问过30名犯罪嫌疑人的有23人,占总数的14%;讯问过40名犯罪嫌疑人的有8人,占总数的5%;讯问过40名以上犯罪嫌疑人的有81人,占总数的49%。结果表明,讯问过40名以上犯罪嫌疑人的占54%。考虑到本次调查对象70%左右均为刑侦大队长及以上职务,这些人员在实践中往往是具体案件的指挥者,未必直接讯问犯罪嫌疑人,但往往在“幕后”指导。因此,多数受访者应当均有较为丰富的讯问经历。

问题:您2013年以来讯问犯罪嫌疑人的数量。

(二)犯罪嫌疑人权利保障状况分析

如何更好地保障犯罪嫌疑人诉讼权益是此次刑事诉讼法修正最受关注的内容之一。2012年3月8日,全国人大常委会副委员长王兆国同志作关于刑事诉讼法修正案草案的说明时特别强调,刑事诉讼法的修改要统筹处理好惩治犯罪与保障人权的关系。刑事诉讼法的修改完善,既要有利于保证准确及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子,又要保障无罪的人不受刑事追究,尊重和保障人权,保护公民的诉讼权利和其他合法权利。为此,针对实践中长期容易出现违法行为的环节,刑事诉讼法规定犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后,侦查人员对其进行讯问,应当在看守所内进行;传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间;侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当告知犯罪嫌疑人如实供述自己罪行可以从宽处理的法律规定;对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音或者录像。公安部针对上述法律规定在《公安机关办理刑事案件程序规定》(以下简称《程序规定》)以及一系列内部规章中对相关内容进行了细化。这些规定的充分执行对于切实提高我国刑事诉讼民主文明水平具有至关重要的意义。因此,也是此次问卷调查的重点。

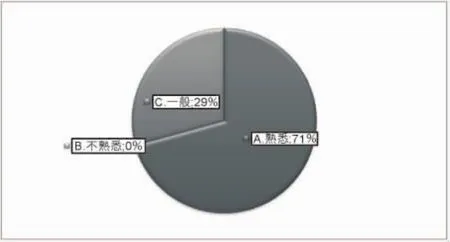

1.侦查人员对执法规则掌握情况分析。《程序规定》是公安部根据刑事诉讼法对公安刑事执法的详细规定,是公安机关办理刑事案件的基本程序规范,侦查人员如果不能对这一法律规范谙熟于心,难以想象如何实现侦查行为的法治化与规范化。

此题为选择题,调查结果显示,熟悉《程序规定》关于讯问相关规定的有116人,占总数的71%;一般熟悉的有48人,占总数的29%。没有人表示对这一规定不熟悉。这表明,所有被调查者均表示对《程序规定》较为熟悉,在一定程度上表明目前公安侦查人员的法律素质整体较高。同时,由此也可以推断,侦查人员对于违法行为的后果有清楚的认识,对于合法与否的标准有明确的理解。

问题:您是否熟悉《公安机关办理刑事案件程序规定》关于讯问的相关规定。

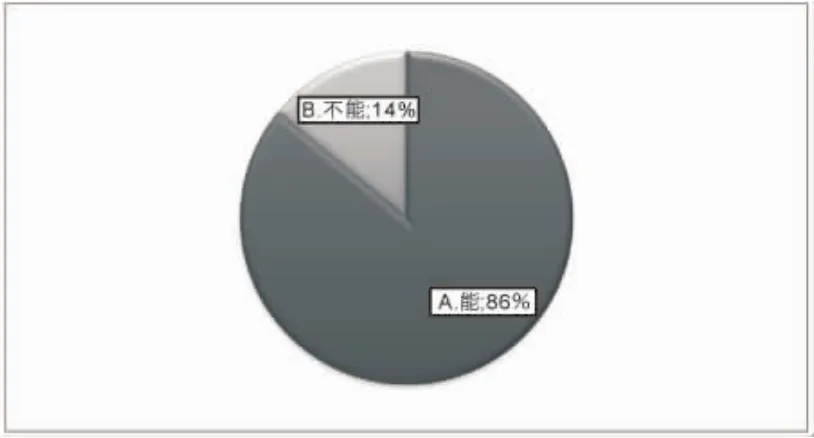

2.犯罪嫌疑人对诉讼权利义务了解情况分析。按照公安机关刑事执法规范要求,在对犯罪嫌疑人第一次讯问时或者采取强制措施之日,应当向其出示《犯罪嫌疑人权利义务告知书》,告知其诉讼权利义务。告知书共有十三项内容,其中规定犯罪嫌疑人义务的只有三项。即第七项:“对于侦查人员的提问,应当如实回答”;第十一项:“依法接受拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等强制措施和人身检查、搜查、扣押、鉴定等侦查措施”;第十二项:“公安机关送达的各种法律文书经确认无误后,应当签名、捺指印。”此外,全部为犯罪嫌疑人在侦查阶段的诉讼权利。能否对诉讼权利予以充分的了解是保障犯罪嫌疑人自身合法权益不受侵害的重要保障,也是历次刑事诉讼法修改论证的焦点之一。

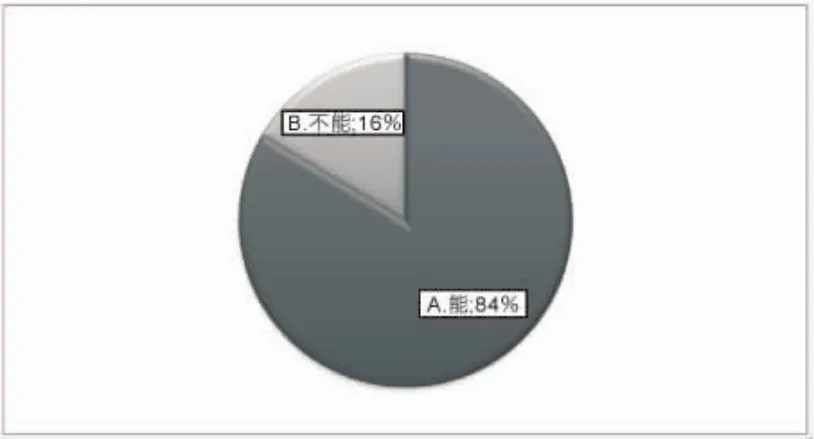

此题为选择题,调查结果显示,能够向犯罪嫌疑人充分告知权利与义务的有141人,占总数的86%;不能充分告知权利义务的有23人,占总数的14%。这表明,目前大多数侦查人员能够向犯罪嫌疑人充分告知诉讼权利义务,也就是说多数犯罪嫌疑人在接受讯问前对自己的诉讼权利有较为全面的了解。当然仍有14%的被调查者不能向犯罪嫌疑人充分告知,所占比例虽然看似不大,但是作为犯罪嫌疑人行使诉讼权利的基础,此项工作不容马虎,也说明刑事侦查规范化水平仍有进一步提升的空间。

问题:您在讯问前能否向犯罪嫌疑人充分告知其权利、义务。

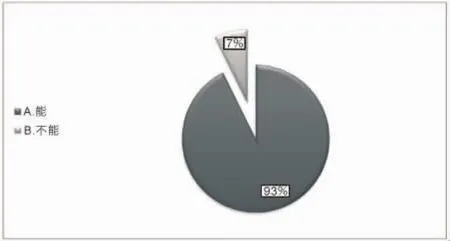

3.犯罪嫌疑人对讯问笔录确认权利情况的分析。作为侦查阶段最重要的证据材料,讯问笔录对于准确查明案件事实,保障犯罪嫌疑人合法权益具有至关重要的作用。《刑事诉讼法》第一百二十条规定:讯问笔录应当交犯罪嫌疑人核对,对于没有阅读能力的,应当向他宣读。如果记载有遗漏或者差错,犯罪嫌疑人可以提出补充或者改正。犯罪嫌疑人确认笔录没有错误后,应当签名或者盖章。这一方面为了保障犯罪嫌疑人对笔录内容享有充分的知悉权,防止错误追诉;另一方面也确保犯罪嫌疑人的有罪供述能够成为认定犯罪的有效依据。

此题为选择题,调查结果显示,152名被调查者在讯问结束后能够允许犯罪嫌疑人认真阅读讯问笔录,占总数的93%;12名被调查者在讯问结束后不能够允许犯罪嫌疑人认真阅读讯问笔录,占总数的7%。这表明,绝大多数犯罪嫌疑人可以在讯问后认真阅读笔录内容,这既可以保障犯罪嫌疑人享有自己的合法权益,也提高了讯问笔录的证明力。对于个别不能落实此项规定的行为,应当坚决制止。

问题:您在讯问结束后能否允许犯罪嫌疑人认真阅读讯问笔录。

4.讯问地点情况的分析。根据刑事诉讼法规定,讯问的地点应当根据对犯罪嫌疑人采取强制措施的情况进行选择。同时,为了预防和遏制实践中容易引发刑讯逼供的薄弱环节,《刑事诉讼法》第一百一十六条第二款规定:“犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后,侦查人员对其进行讯问,应当在看守所内进行。”在此基础上,公安部对全国的执法办案场所进行了规范化改造,在2013年之后,公安机关的办案区与其他功能区实行物理隔离并安装电子监控设备,犯罪嫌疑人被带至公安办案机关后,送看守所羁押之前,必须直接进入办案区,包括讯问在内的所有活动必须在办案区进行。由于二十四小时不间断电子监控并受到较为严密的监督,办案区可以有效杜绝刑讯逼供等违法行为。

此题为选择题,调查结果显示,98名被调查者能够严格按照规定在办案区进行看管、讯问工作,占总数的60%;66名被调查者不能够按照规定在办案区进行讯问,占总数的40%。这表明,在犯罪嫌疑人被刑拘送看守所羁押之前,有40%的讯问工作没有按照公安部规定在办案区进行。应当说,这一结果不容乐观。从逻辑来看,造成这一结果的原因有两个。一是客观上不能在办案区讯问,例如硬件条件不完备,或者抓捕地点较为偏远,距离公安机关办公地点较为遥远等。二是主观上不愿意,即侦查人员不愿意在办案区讯问。深入分析,第一种原因在实际工作中出现的几率极低。按照公安部的要求,全国的执法办案场所均已改造完毕,不存在场所条件不完备的情况。对于抓捕后由于距离遥远无法及时在办案区讯问等情况在实践中也属例外,不应当成为脱离办案区讯问的理由。如果客观因素不是造成这种结果的原因,那么合理的解释就是侦查人员主观上不愿意在办案区讯问,在实际工作中想方设法逃避监管,违规操作。究其原因,难逃实施违法讯问的嫌疑。调查结果也表明,目前的办案区制度也存在一定漏洞,有待进一步完善。

问题:在嫌疑人送看守所前,您实施讯问的地点能否严格在办案区。

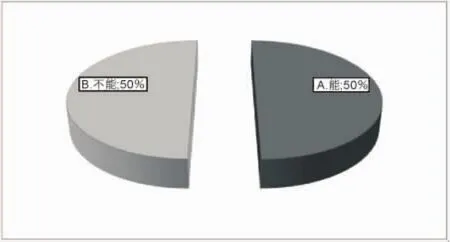

5.讯问过程录音录像情况分析。为了防止刑讯逼供等违法行为,保障犯罪嫌疑人合法权益。同时,也避免犯罪嫌疑人翻供引发的争议,《刑事诉讼法》第一百二十一条规定:“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,可以对讯问过程进行录音或者录像;对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音或者录像。录音或者录像应当全程进行,保持完整性。”《程序规定》第二百零三条对可能判处“无期徒刑、死刑的案件”,以及“其他重大刑事案件”的内涵又进行了较为明确的界定。2014年,公安部还颁布了《公安机关讯问犯罪嫌疑人录音录像工作规定》,对需要录音录像案件的范围、录制程序、视听资料的使用与管理以及违规的法律责任进行了较为明确的规定。

对这一问题分别设置了一个选择题与一个开放式问题。选择题的调查结果显示,在所有被调查者中,能够按照规定与不能够按照规定对讯问工作进行录音录像的各有82名,各占总数的50%,说明不能严格按照规定录音录像的情况比较严重。

不能按照规定进行录音录像,原因无外乎两个,一是不能录,二是不愿录。从目前实际情况看,确实可能由于各地差异,一些地区录音录像设施不健全,维护修理工作不完备,导致一些案件没有录音录像。但根据公安部公布的信息,至2013年,全国各级公安机关办案区改造全部结束,上述情况应当属于例外,而且也无法解释50%违规的严重情况。

那么,就要考虑第二个因素,不愿录。不愿录的主观原因,应当与刑事诉讼法设置录音录像制度的立法动因有直接关系。结合此次调查关于录音录像问题的另一道开放式问题,“您如何评价讯问过程全程录音录像”总结164名调查者的答案,大约有如下五种:(1)143人认为有利于防止犯罪嫌疑人翻供;(2)125人认为有利于防止刑讯逼供;(3)122人认为有利于保护民警合法权益,防止被犯罪嫌疑人诬告陷害。(4)97人认为会束缚手脚,不利于讯问工作的实施;(5)78人认为有利于促进民警提高执法办案水平;(6)49人认为有利于提高诉讼规范化水平。从这一结果看,被调查者已经认识到录音录像制度的益处。但是也有大约59%的人认为录音录像制度束缚了侦查人员的讯问能力。实施讯问但是又不愿意被录音录像,原因无外乎有以下三点:一是有刑讯逼供等违法行为;二是讯问中有引供、诱供、指名指事问供等违法行为;三是讯问中有一些不规范行为或者用语等。易而言之,如果不存在违法违规行为,也就不存在不愿录音录像的主观基础。

“录音录像制度对于保障侦查讯问行为合法性,预防刑讯逼供行为的发生具有重要意义。”[1]因此,上述调查结果表明,防止刑讯逼供等违法讯问行为的工作任重道远。在实际工作中应当加强监督,切实追究违法者的法律责任,依法排除非法证据,使录音录像制度充分发挥作用。

问题:您能否按照法律规定对讯问工作进行录音、录像。

6.关于犯罪嫌疑人饮食与休息权利的调查。为了防止实施“车轮战”等刑讯逼供方法讯问,《刑事诉讼法》第一百一十七条第三款规定,“不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间”。以此保障犯罪嫌疑人具有相对充沛的生理状态接受调查。无疑,这一规定对于提高刑事诉讼的人权保障水平具有十分重要的意义。

此题为选择题,调查结果显示,137名被调查者在讯问中能保证犯罪嫌疑人的饮食与必要的休息时间,占总数的84%;有27名被调查者在讯问中不能保障犯罪嫌疑人的这项权利,占总数的16%。从调查结果看,大多数侦查人员能够保障犯罪嫌疑人的饮食权与休息权。但是从有16%不能保障的结果看,也不容乐观,因为这种情况的出现无法归咎于客观原因,只能是讯问工作违法,甚至有刑讯逼供的“嫌疑”。

问题:您在讯问中能否保证犯罪嫌疑人的饮食与必要的休息时间。

7.关于违法讯问情况。提高诉讼法治化水平,切实防止刑讯逼供等违法行为是此次刑事诉讼法修正的重要目标之一。《刑事诉讼法》第五十条规定:审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。第五十四条规定对于使用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人口供应当予以排除,不得作为认定案件的依据。刑事诉讼法修正的大量内容很大程度也与此相关。就某种意义而言,能否有效遏制刑讯逼供等违法讯问行为是衡量相关新规定是否实现立法目的的重要指标。

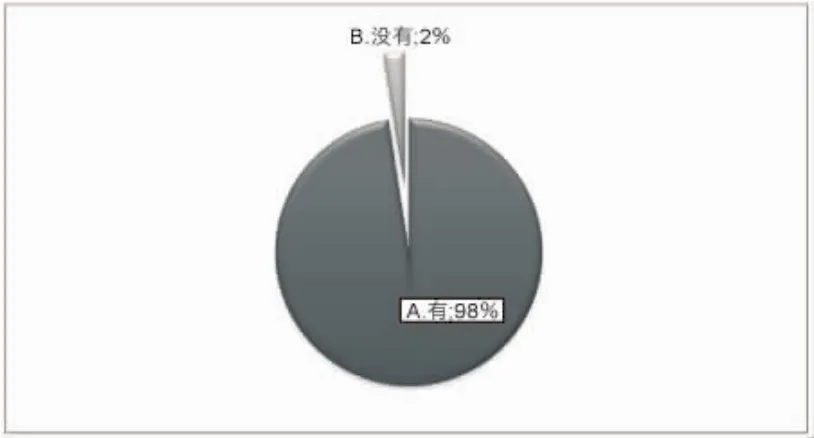

(1)关于侦查人员对违法讯问的认识。此题为选择题,调查结果显示,160名被调查者对违法讯问的性质都有明确的认识,占总数的98%;只有4人对违法讯问没有明确的认识,占总数的2%,说明被调查者对于讯问合法与违法的界限把握明确。由此也可以推断,如果出现违法讯问行为,就是侦查人员主观故意的结果。实践中,违法讯问主要包括刑讯逼供、引供、诱供与指名指事问供,前三种情况在法律中都有明确的禁止性规定。“指名指事问供,是指侦查人员在讯问中,向犯罪嫌疑人指出一些未经查实的事实或情节,迫使犯罪嫌疑人按照所指的内容供述问题的非法行为”[2],指名指事问供在实践中的危害同样十分严重,往往是冤假错案的重要元凶,也是讯问工作中需要重点防范的违法行为之一。

问题:您对违法讯问是否有明确的认识。

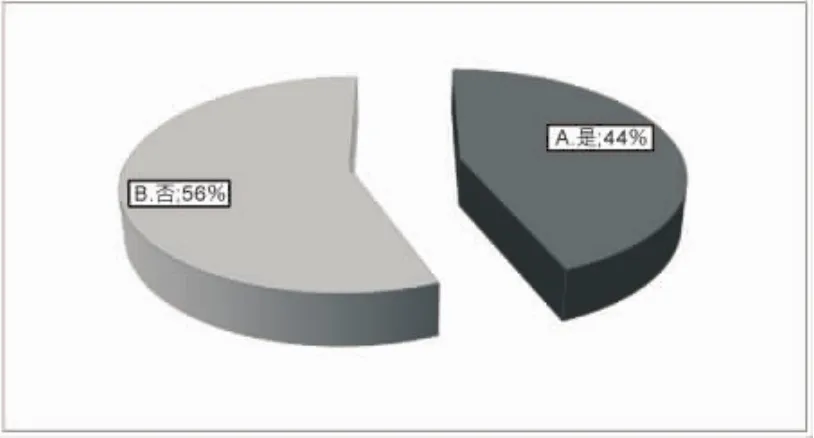

(2)关于2013年刑事诉讼法修正后违法讯问情况的调查。此题为选择题,调查结果显示,72人在2013年1月1日之后的讯问工作中实施过违法讯问行为,占总数的44%;92人没有实施过违法讯问行为,占总数的56%。结果表明,刑事诉讼法修正后,违法讯问情况仍然不容乐观。由于此次研究缺乏纵向的调查比对,没有相同被调查对象2013年之前违法讯问情况的数据,因此无法得出修正后刑事诉讼法在遏制违法讯问方面的作用。但是就目前的数据而言,法律在制止违法讯问方面上尚未充分发挥作用。这一方面说明违法讯问行为的“顽固性”,另一方面也说明对法律的充分理解与适用是一个漫长的过程。

问题:您在2013年以来是否实施过违法讯问。

(3)关于违法讯问的原因。此题为选择题,调查结果显示,115名被调查者认为办案压力大是违法讯问的主要原因,占总数的70%;34名被调查者认为是由于犯罪嫌疑人过于“狡猾”造成了违法讯问,占总数的21%;11名被调查者认为刑事案件证明标准过高引发了刑讯逼供,占总数的7%;4名被调查者认为警察有刑讯逼供的职业习惯,占总数的2%。就本质而言,认为案件证明标准高与感觉办案压力大有很大相似之处,就此推断,77%左右的侦查人员认为造成刑讯逼供的主要的原因是办案压力。那么办案压力从何而来呢,无外乎主客观两个方面。从主观来看,一些侦查人员仍然以口供作为发现证据的主要途径以及证据体系建立的支撑性材料,循供求证,不能积极主动收集其他间接证据材料。从客观来看,一些检察机关、审判机关过度重视口供,存在“无供不诉”、“无供不定案”的情况,促使公安侦查人员获取口供。客观而论,绝大多数侦查人员对刑讯逼供是持否定性态度的,只有2%的人认为刑讯逼供是刑警职业习惯的调查结论也从一个侧面印证了这一点。那么如何减轻侦查人员办案压力就成为减少刑讯逼供的重要因素。当然,要实现这一目的比较复杂,既需要侦查人员不断提高自身业务素质与法律素质;也需要公安机关不断完善侦查工作机制,提高工作效能,在人力、财力及设备方面予以有效保障;还需要检察机关乃至审判机关科学把握刑事案件证明标准。

问题:您认为违法讯问存在的主要原因。

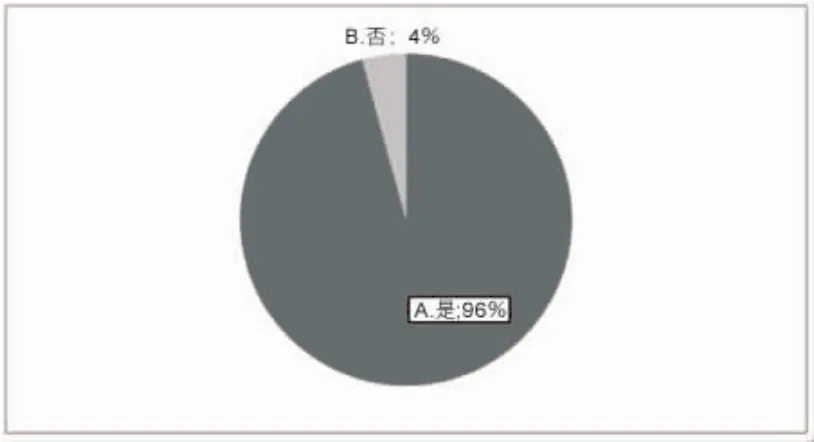

(4)关于非法证据排除规则对于防止刑讯逼供的作用。此题为选择题,调查结果显示,对于非法证据排除规则对防止与遏制刑讯逼供是否具有重要作用方面,157名被调查者认为结论是肯定的,占总数的96%;7名被调查者认为结论是否定的,占总数的4%。结果表明,现行刑事诉讼法关于非法证据排除的相关规定对于防止刑讯逼供具有重要意义,说明立法的相关规定在实际工作中发挥了一定的效果。

问题:您认为非法证据排除对于防止刑讯逼供是否具有重要作用。

(三)侦查人员讯问能力状况分析

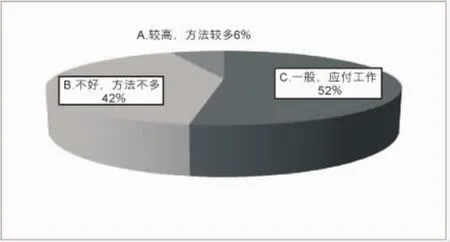

1.关于当前公安机关侦查讯问的整体水平。对这一问题分别设置了一个选择题与一个开放式问题。选择题的调查结果显示,认为当前公安机关讯问整体水平较高,方法较多的有10人,占总数的6%;认为整体水平不高,方法不多的有68人,占总数的42%;认为整体水平一般,能够应付一般工作的有86人,占总数的52%。结果表明,只有6%的调查者认为当前侦查讯问工作的整体水平较高,其余绝大多数被调查者均认为当前侦查讯问工作的整体水平一般或者较差。侦查人员是否具有较强的讯问工作能力对于有效打击犯罪以及保障犯罪嫌疑人合法权益具有十分重要的意义。虽然刑事诉讼法强调重证据不轻信口供,但是在实际工作中,犯罪嫌疑人口供作为重要的证据材料对于查明全案事实往往具有重要的意义,按照我国刑事案件的证明标准,很多案件没有犯罪嫌疑人口供很难认定。同时,由于普遍具有畏罪和侥幸心理以及权利保障水平的不断提高,犯罪嫌疑人拒绝供述以及翻供的情况愈发明显。侦查人员与犯罪嫌疑人之间形成强烈的矛盾。如果侦查人员水平较高,能够在法律框架内合理运用谋略及方法获取犯罪嫌疑人供述,违法讯问行为势必减少。相反,如果侦查人员一方面急于获得口供,另一方面又不能很好地运用相关策略方法,刑讯逼供等违法行为则难以避免。

开放式问题为“您认为如何能够有效地提高公安机关整体讯问水平”。总结164名调查者的答案,大约有如下六种情况:133人认为应当强化业务培训;115人认为应当定期总结案件经验教训;92人认为应当设立专业预审机构,并保持队伍稳定;87人认为应当合理设置考核指标;67人认为应当科学配置警力;34人认为应当切实做好讯问前准备。从结果看,调查数据既涵盖了侦审体制,也包括了侦查人员业务素质。考虑到此次调查对象多数为一线刑侦工作的具体指挥员,说明提高讯问工作水平并不是简单的侦查人员素质问题,而且涉及侦审体制、业绩指标考核、警力配置等诸多内容。目前,由于我国各地公安机关工作机制不尽一致,整体讯问水平并不乐观。讯问工作既关系到刑事诉讼的顺利进行,也关系到犯罪嫌疑人基本权利保障状况,因此应当予以充分重视。

问题:您认为当前侦查讯问工作整体水平如何。

2.关于侦查人员的讯问水平与能力。

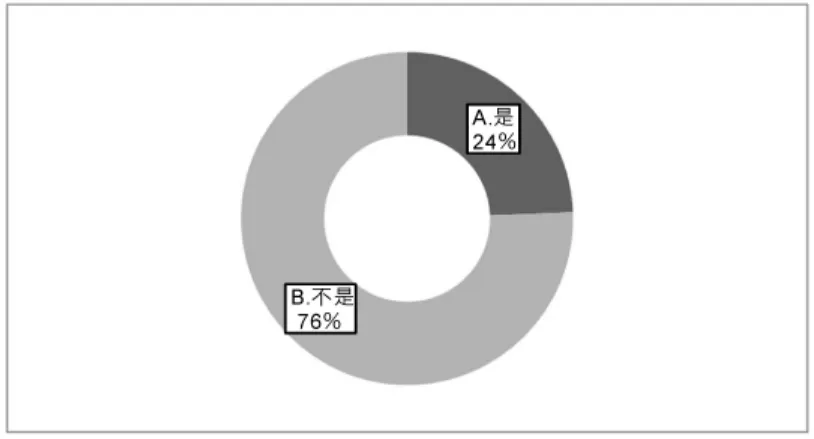

(1)关于侦查人员是否具有较高的讯问水平。此题为选择题,调查结果显示40名被调查者认为自己具有较高的讯问水平,占总数的24%;124名被调查者不认为自己具有较高的讯问水平,占总数的76%。结果表明,多数侦查人员不认为自己具有较高的讯问工作水平与能力。结合此次调查对象71%左右为刑侦大队长、派出所所长以及以上职务,并且具有较长时间的刑侦工作经验,说明当前讯问水平与实际工作要求尚有较大差距,形势不容乐观。同时也说明,侦查人员在当前公安信息化、法治化背景下没有盲目乐观,对于自身的工作能力有较为客观全面的评估。

问题:您是否认为自己有较高的讯问工作水平。

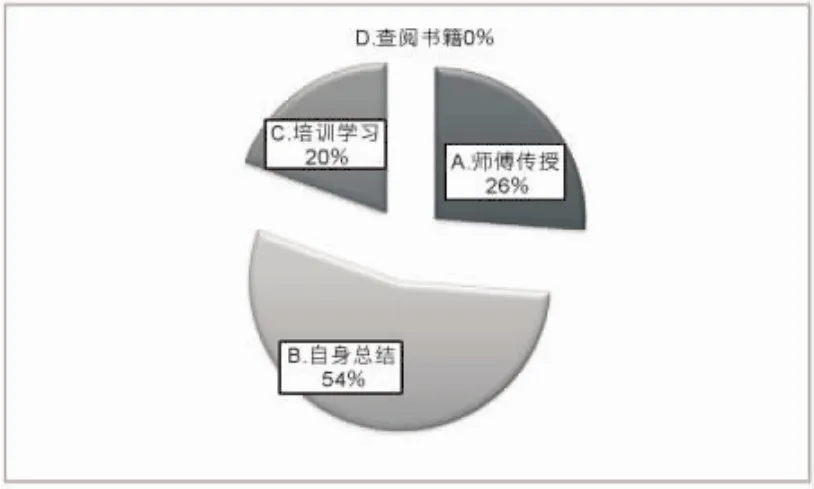

(2)关于侦查人员讯问经验的主要来源。此题为选择题,调查结果显示43人的讯问经验主要来源于师傅传授,占总数的26%;89人的经验主要来源于自身总结,占总数的54%;32人的经验主要来源于培训学习,占总数的20%。结果表明,目前侦查人员讯问经验的积累来源于多个方面,其中主要靠自身摸索总结,或者靠师傅传授,以及学习培训。值得注意的是,没有人认为可以通过查阅书籍获取丰富的讯问经验,这表明讯问是一项实践性极强的侦查行为,单纯的理论指导很难收到效果。调查结果引发的思考是,既然有多种方法可以提高讯问水平,那么应当如何整合这些方法综合使用,以快速有效地提高侦查人员讯问水平。笔者认为应当以定期的业务培训为主要途径,利用多种有效培训方式将各种经验相互交流,对此将在后文予以阐释,此处不再赘述。

问题:您的讯问工作经验的主要来源。

(3)关于讯问水平与办案时间的关系。此题为选择题,调查结果显示,16人认为至少要有3年刑侦工作经验才能具有较高的讯问水平,占总数的10%;148人认为,至少要有4年以上刑侦工作经验才能具有较高的讯问水平,占总数的90%;没有人认为3年以内的工作经验就会具有较高的讯问水平。结果表明,讯问工作的经验性强,需要长时间的刑侦实战磨炼。

问题:您认为从事刑侦工作多长时间才可能具有较高的讯问水平。

(4)关于讯问的培训。此题为选择题,调查结果显示,103人认为通过培训可以迅速提高自己的讯问工作水平,占总数的63%;61人认为通过培训不能迅速提高自己的讯问工作水平,占总数的37%。结果表明,多数人认为有效的业务培训对于提高讯问水平具有重要意义。当然,相当一部分人认为业务培训缺乏实际效能的调查结论也表明,讯问工作的培训应当形式多样化,内容实战化,以进一步适应实际工作需求。

三、结论与启示

从此次调查结果来看,在目前的侦查讯问工作中,侦查人员对刑事诉讼法的内容及相关执法规则掌握情况良好。犯罪嫌疑人在讯问前基本能够了解自己的诉讼权利义务,讯问后对讯问笔录也能进行有效确认,在讯问中的饮食与休息权利也基本能够得到保障。但是,违法讯问情况仍然十分严重,相当一部分侦查人员不能严格在规定的地点开展讯问,也不能严格按照规定对讯问过程录音录像,诸如刑讯逼供等违法行为并没有从根本上得到遏制。

“警察被认为是一个必须对其保持连续警惕性的群体,从而防止其毫无顾忌和暴虐地滥用职权。”[3]在刑事诉讼中,警察职权的滥用不仅是对犯罪嫌疑人权利的侵害,更意味着国家法律权威受到损害。为了更好地落实刑事诉讼法的规定,提高我国刑事侦查工作规范化水平,积极推进我国民主化、法治化进程,应当开展以下几方面工作。

(一)积极转变侦查工作理念

对刑事执法人员而言,刑事诉讼法修正对其最深远的影响应当是工作理念的变化,法律执行水平的高低很大程度上取决于理念的更新与进步。很长时间以来,我国的侦查人员一直存在“重破案,轻诉讼”的思想,近几年虽有所转变,但仍较为明显。侦查人员在工作中仍然存在过度关注犯罪嫌疑人供述,对物证、书证等证据材料收集不足的问题,导致没有口供案件就无从下手甚至无法认定。一方面是法律对犯罪嫌疑人权利保障日趋完善,一方面是口供为中心的案件证据收集模式,在二者发生矛盾与冲突的情况下,违法讯问无法避免。因此,侦查人员应当及时根据刑事诉讼法的发展变化,快速转变传统侦查理念,“从一元片面的价值观转向多元平衡的价值观;从侦查中心的司法观转向审判中心的司法观;从查明事实的办案观转向证明事实的办案观;从倚赖人证的证明观转向重视物证的证明观”[4]。

(二)严格落实监督工作机制

提高讯问规范化水平,应当强化落实监督制约工作机制。刑讯逼供等违法讯问方式严重侵害司法公正,容易酿就冤假错案,因此为刑事诉讼法所明令禁止并对相关口供予以排除。但是,对于具体的侦查部门来说,自己实施了违法行为,再由自己进行监督、改正,显然缺乏逻辑性与现实操作性。公安机关虽然有独立的纪委监督,但其职责重在反腐倡廉,加之非法讯问行为具有较强的隐秘性,由其实施监督也缺乏可行性。从我国公安工作实际情况看,由公安法制部门负责对违法讯问等非法取证行为进行监督具有较强的现实操作性。目前,我国刑事侦查中所有强制措施一般都需要法制部门的审批,其可以随时调阅案卷材料,提审犯罪嫌疑人。同时,进行法律监督本身也是公安法制部门的基本职责。因此,由其负责对非法讯问工作进行审查既具有合法性又具有现实操作性。法制部门应当成立专门的非法证据审核部门,坚持每案必查,及时发现并纠正违法侦查行为,准确地适用非法证据排除规则,尽早阻断非法证据流向下一个诉讼程序,确保刑事案件的整体质量。

(三)切实理顺侦查工作机制

有效提高执法办案质量离不开高效的侦查工作机制,只有侦查工作各环节有效协调地运行,才能从根本上保障证据收集工作的整体质量,进而减少违法取证现象的发生。目前,全国各地办理刑事案件工作机制并不完全一致,实际效果也不尽理想。加之目前各地警力普遍不足,刑事案件始终处于高发态势,很多一线侦查人员为了应对各种考核指标疲于奔命,案件质量难免受到影响。我国地域辽阔,各地犯罪形势,经费保障及警力配置均存在很大差异。因此,具体采取何种工作机制,必须立足本地实际情况。但无论采用何种机制,就保障案件质量来说,必须考虑刑侦信息化与法治建设的大背景,重点应当把握以下两点:一是重大案件应当切实落实“多警联动”机制,刑侦、技侦、网侦等多警种合成作战,将传统的现场勘查、调查访问与现代科技信息技术充分结合,第一时间固定好相关证据材料,为后期讯问乃至案件认定奠定基础。二是强化证据审核职能,应当有专门人员乃至部门负责案件证据材料的审核工作,一方面对办案过程中案件定性、办案程序、事实认定、文书制作、法律适用等方面存在问题及时予以纠正与补正;另一方面审核证据材料,及时发现问题,排除矛盾证据。

(四)全面强化侦查业务培训

讯问是实践性、经验性极强的侦查工作,目前一线侦查人员的讯问经验大多来源于传统师徒传授以及个人总结,缺乏系统性,而且其个人经验往往建立在违法行为的负面教训基础上。定期进行业务培训是有效提高侦查人员讯问能力的有效途径之一。结合我国目前实际情况,业务培训重在落实,可以采取多种形式。可以参考的主要有三种:一是外聘专家,通过邀请院校或者一些业内知名专家进行培训,系统阐释理论,全面总结经验教训;二是内部交流,刑侦部门内部定期相互学习交流,团队成员对自己的经验教训进行探讨,这种模式具有较强的现实操作性与持续性;三是旁听庭审,组织侦查人员定期旁听庭审过程,旁听结束后组织讨论,使侦查人员充分感受到证据收集工作的及时、全面和规范对于定罪量刑的重要意义,强化自觉增强办案质量意识。当然,无论何种方式,都应当形成制度,定期举行,使侦查人员逐步形成自主学习意识。

[1]王永杰.新刑诉法中侦查讯问同步录音录像的程序规制:困境与出路[J].华东师范大学学报,2014(1):53-60.

[2]云山城.预审学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2011:8.

[3]万毅.程序如何正义[M].北京:中国人民公安大学出版社,2004:6.

[4]何家弘.刑事证据立法与犯罪侦查观念[J].山东警察学院学报,2002(4):33-38.

(责任编辑:付传军)

Research on the Implementation of Criminal Interrogation

WANG Zheng

(National Police University of China,Shenyang 110854,China)

For a long time,interrogation is the most important action in criminal procedure.The rules of interrogation are an important standard of guaranteeing criminal rights.In 2012,the Criminal Procedure Law of China had been revised in order to improve the standard of the guarantee of criminal rights.For two years,some questions,i.e.,the implementation of the law,the execution of the relative rules,change of the interrogation,should be researched.Relative researching fruits will be good for the perfection of the refinement of the Criminal Procedure Law.

interrogation;implementation;the protection of human rights

D631

A

1008-2433(2015)01-0115-09

2014-12-22

2014年度中央高校基本科研业务经费专项资助项目“公安机关深挖犯罪的困境与出路”(XJ20140001)。

王 峥(1978—),男,辽宁抚顺人,中国刑事警察学院刑事犯罪侦查系副教授,预审教研室主任,法学硕士,主要从事刑事侦查学研究。