北峰有漆园

楼耀福

知道唐明修有个“漆园”,是因为朋友送的一本画册。

“前门一开,雾飘进来了,后门一开,雾又飘走了。临告别了,唐明修在院子里剪几枝梅花,权作馈赠礼物。”画册中这样描绘那里的景境。说得我心里痒痒的,充满了对“漆园”的憧憬。

到了福州,自然不能错过“漆园”。

第二天一早,有人来接我们。山路弯弯,经过北峰森林公园和山上宦溪镇,七拐八弯到了降虎寨。那真是一个美丽的地方,满眼绿意,青山、溪水、长着青苔的山径,小树林高低起伏,由远及近,把四周染得一片苍翠,间或有三两株树上开着白色、红色小花,数丛修竹,一扇柴扉,空气中弥漫着让人难忘的清新,如同世外桃源。

“漆园”的门锁着,门环锈迹斑斑,过年时张贴的红色门符却依然醒目,绿树也依然蓊郁。在不显眼处发现供电公司的抄表数字,几个月的读数完全一样。“很久没人住了。”朋友说,语气中似带有对往昔的几分眷恋和人去楼空的一声叹息。

“1994年,我在福州北峰海拔360米的地方建了一座工作室,那几年,我修房、建园,看着春去冬来,漆树的生长,春天的新绿,夏天成串的果子,无数的小鸟在上面觅食,到了秋天,满树是漂亮的朱砂、黄骠色彩……冬天红叶落尽,那树是黑色交错的线条。当地的农民告诉我,漆树的播种就是靠那些觅食的小鸟,鸟儿吃了漆果,将种子随粪便排出,漆树就是这样繁殖的。”唐明修曾如是说。

站在“漆园”门口,忽然觉得唐明修就是这样的鸟儿,在山上10多年,与大漆叙说永恒,淋漓尽致,放纵激情。直到5年前,一高等学府向他呼喊,本着对大漆艺术的一种特殊使命感,唐明修收拾行装,决定离家下山布道,向大地播撒大漆艺术的种子,用他历经修炼的生命岁月延续中华古国这七千年的美丽涂抹。

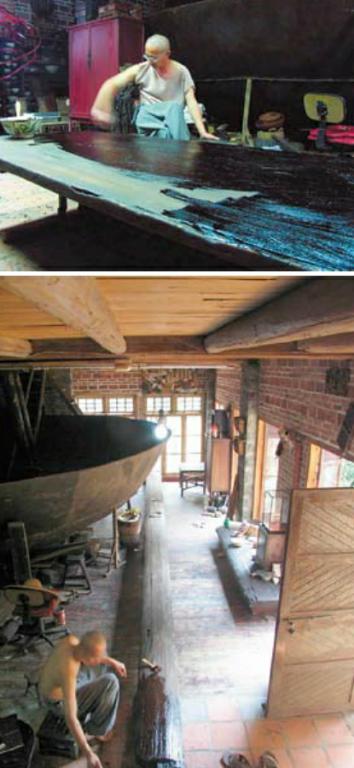

在“漆园”周边转着圈,从不同的角度向“漆园”深情注目。屋子一点不奢华,红砖木窗,白色的窗帘半掩着,有做漆的工具散落窗台上,院子里有一水塘,大小不一的瓮甏(bèng,器皿)一溜并排站立,像在为主人守护家园。有漆树,却辨认不清是哪几棵。屋内,唐明修居室分成做漆的,起居室和待客的。有时就在院子里席地而坐,旁边一只小狗相伴,一只热水瓶,两把紫砂壶,三个白瓷茶盏,一聊就是大半天。因为时常在各地教学,唐明修已少有时间待在这与大漆对话的空间,但他的漆碗、刷子、刻刀一直都在,还有不少作品在等着他继续髹饰,包括那只大得搬不出去的巨碗。他曾在这里做了脱胎的石臼、井圈,放在室外,日子一久,一种叫薜荔的草在风雨雾霭中慢慢攀爬,渐渐覆没了它们。站在与“漆园”一墙之隔的山径,俯瞰园子里的那一丛丛绿,很难分辨那绿藤中是否还有石臼、井圈?

脚边,是一条水渠。

听着汩汩水声,唐明修说他不孤独。不孤独是因为漆有生命,漆有语言,漆有变幻的容颜。溪水在越过渠中的石块时,也如大漆般晶莹。

山径旁随意置放的古代石兽上,苔痕诉说着它们历经的沧海桑田。不时有一簇野花出现在你的眼前,那么美,那么风姿绰约。不知是唐明修的七彩漆艺熏染了她,还是她的美丽丰富了唐明修的漆彩?也许,他们相互拥有,相互辉映。出山的唐明修一边教学,一边展览,一边办演讲会,让“比历史还古老”的中国漆艺赢得东西方的共同尊敬。endprint

——2023湖北漆艺三年展作品选