运用控制论指导优化课堂教学

摘要:课堂教学既有预设性,又动态发展,是包含多因素的复杂系统。优化课堂教学,须要运用控制论为指导。本文介绍了课堂教学控制的四种模式,以及如何正确理解和把握课堂教学控制,并从教学内容、教学互动、师生作用、教学生成、教学方式、教学环境等方面提出了运用控制论指导优化课堂教学的策略和要求。

关键词:控制论 课堂教学 优化

课堂教学是一种有目的、有计划、有组织的复杂活动。随着课程改革的深入发展,课堂上学生主体地位愈发凸显,但这些可喜变化发生的同时,不少课堂却出现“一收就死,一放就乱”的局面,在内容安排、时间分配、活动实施、师生作用发挥等多方面,教师常常顾此失彼,使教学质量大打折扣。之所以产生这样的问题,是因为课堂教学既有预设性,又动态发展,具有灵活性和开放性的特点,是一个包含多因素的复杂系统。而要对系统各要素进行有效控制,只凭经验和感觉往往难以奏效,需要运用理论作指导,笔者认为控制论对优化课堂教学极有帮助。

一、控制论与课堂教学控制

1.控制论对课堂教学的指导价值

控制论由美国数学家维纳(N·Winener)提出,控制论要求从整体、相互关系、运动变迁的角度研究问题,通过信息处理的能动过程,解决控制与被控制的矛盾,使系统运行处于最优状态或保持稳定性,进而达到对系统所规定的功能目标[1]。

针对课堂教学中内容、时间、负担、成本、目标等变量,如果能整体把握其相互关系,有效控制使之达到最优化,让课堂沿着期望的方向发展,师生作用都能充分发挥,课堂教学效益将实现最大化。

2.课堂教学控制的类型

根据控制的时机、面临的状况和影响的深度,教学的控制通常可分为预先控制、反馈控制、随机控制、模式控制四种类型。

(1)预先控制。预先控制是指在教学活动开展之前实施的控制,包括必要时让学生了解教学进程、需要遵循的规则、进行适当的准备等。

(2)反馈控制。反馈控制是指教学过程中,教师根据学生的情绪、精神面貌以及言行反馈的学习状况信息等,与教学目标和期望进行对比,分析是否达到(或超出)预期目标以及存在的差距,对教学进程及时加以调节,使教学更具针对性、有效性和生成性。

(3)随机控制。随机控制是对课堂教学过程中偶发情况的控制。开放度越高的课堂,随机事件的发生越常见,如果处理得当,可能转化为课堂意料之外的精彩,反之则可能导致课堂偏离预定目标。

(4)模式控制。模式控制是通过让学生形成一定的良好习惯来实现控制的目的。教是为了学,教师在教学过程中引导学生共同建构与学生相适应的教学风格和教学方式,能够提高师生的默契度,这是常用的模式控制[2]。教师可以根据自己所在班级的特点和实际需要,指导学生共同参与制定课堂常规,提高课堂管理效率[3]。

二、正确理解和把握课堂教学控制

1.课堂教学控制的内涵

不能片面地把“教学控制”看作是教师对课堂行为的“约束”,一味强调教师权威,而应将其理解成掌控、调控、引导、诱导、激发、约束等含义。从教学行为的角度,教学控制除了应合理约束课堂不良行为,更要引导、激发给课堂“添彩”的行为。换言之,合理地“放”可能更有利于调动学生积极性,发挥学生主体作用。另外,控制对象不只是学生和学生的行为,还有人以外的诸多因素,控制目的是使其在动态发展过程中协调平衡。

2.课堂教学控制的主体

教学控制的主体不只是教师,学生同样是重要的控制主体,两者相互影响,具有互控性。比如教师的教学热情能点燃学生的学习激情,学生对学习的冷漠和被动也会使教师情绪低落。因此,教师应加强模式控制,引领学生成为课堂的管理者、建设者、贡献者,调动学生主动参与控制。同时,教师还应引导学生理解、适应、配合教师对课堂的控制,这些控制本身也蕴含教育价值。

3.课堂教学控制的依据和手段

信息是控制的依据和手段。教师一方面传递信息对课堂进行控制,另一方面获取和分析学生反馈的信息,形成控制决策。用于课堂教学控制的信息多样,有专家将其划分为:知识性信息、教育性信息、管理性信息、反馈性信息、干扰性信息[4]。信息既有显性的(如学生回答问题正确或示意自己不明白),也有隐性的(如学生的情绪状况、活跃程度等),隐性信息尤其需要教师目光如炬、明察秋毫。

获取信息的方法多样,比如:(1)观察法。利用教师的教学经验观察学生表现。(2)问答法。根据学生对提问的回答,判断其学习状况。(3)检测法。利用问卷方式检测学生学习程度。(4)活动法。让学生在活动中呈现认知状况及能力水平。

4.课堂教学控制的基本流程

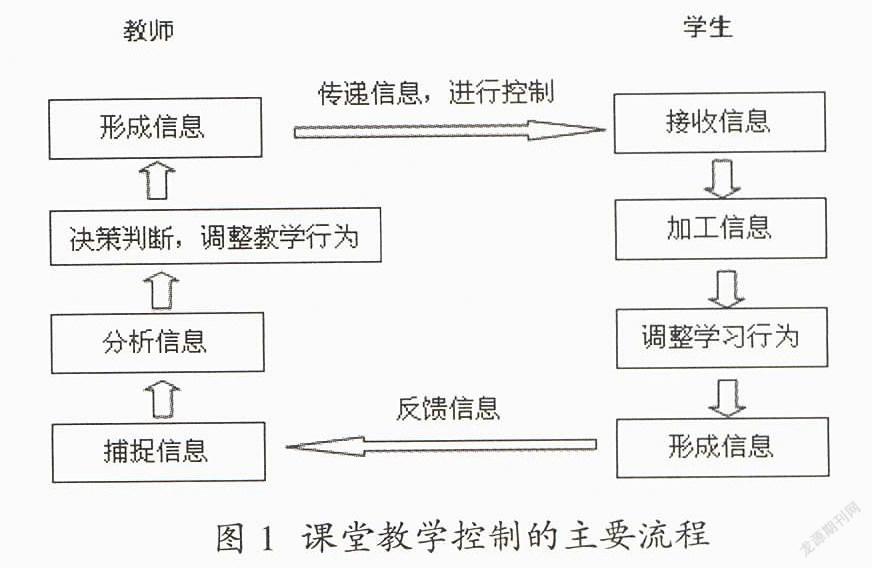

课堂教学控制的基本流程通常是从教师传递信息开始,到获取反馈信息进而形成新信息结束,构成如下图所示的一个闭环。课堂教学进程正是由这样一个个相互关联、层层递进的环节串连而成。

需要指明的是,学生给教师反馈的信息,既有有意反馈,如回答教师的提问、向教师寻求帮助等,也有无意反馈,如学生的面部表情、注意力状况等,如图1所示。

三、如何运用控制论优化课堂教学

1.对教学内容的控制

对教学内容的控制主要包括三个方面:知识容量、难易程度、教学节奏。

知识容量和难易程度过大或过小都会降低课堂效率。过大时,超出学生的认知负荷,学生跟不上教师的教学步伐,会产生学习焦虑;过小时,不能满足学生学习需求,限制其学习潜能的发挥。容量和难度大小没有绝对标准,因学生、班级情况而异。如何合理控制?一方面依靠教师深入研读和理解课程标准,对教学内容难度、教学所需时间、学生学习基础和能力水平等方面,依靠自身经验并结合理性分析进行预设;另一方面在课堂上借助课堂观察、知识检测、信息技术手段等,及时把握学生学习状况,进行相应调整。教学节奏应有张有弛,知识密度应有大有小,教学速度应有快有慢。教学节奏需要依据科学的教学逻辑确定,根据学生的实际反馈合理控制。

2.对教学互动的控制

教学互动是教师对学生、学生对学生直接施加影响和帮助的教学行为,是调动学生发挥主体作用的有效做法。但要注意的是,目的性要强,并有充分的设计,以提升互动效率和品质,避免低效或无效的互动行为。比如学生之间的讨论交流,如果要求不明确,加上学生缺乏深入思考,可能导致热闹有余而互动质量不足。出现诸如此类状况时,教师应及时觉察并加以干预和引导。

对教学互动的控制,是为了追求高品质互动:一是不偏离教学目标;二是能吸引全体或尽可能多的学生参与;三是有深度的思维参与,有创新的生成。这需要在平时通过模式控制,训练学生良好的互动习惯和在互动过程中的自律意识。

3.对师生作用的控制

课堂上教师和学生是既统一又对立的关系,两者相互影响,可以相互促进也可能相互抑制。在有限的时间和空间里,如果教师“表现”太多,就可能抢了学生的“戏”;如果教师“大撒手”,结果只能是教学效率低下。

值得一提的是,一些教师走入误区,注重学生的探究学习却过分削弱甚至抛弃讲授方式。事实上,对于与旧知识联系较少、难度较大或比较抽象的概念理论知识,适合由教师讲授完成。

所以,既不能走某一极端,也不能不切实际地随意切分师生作用的比例,当发现其中一方作用被弱化影响目标达成时,应及时调整使双方作用得到恰如其分的发挥。

4.对教学生成的控制

教学过程中常常会产生偏离预设的教学生成,这些生成既有教师根据实际情况“灵机一动”的发挥,也有学生“冒”出的问题或独特见解。教学生成对课堂可能有建设价值,也可能起干扰作用。对于后者一些教师认识不足,比如个别学生因为思维过于跳跃或发散提出的“跑题”问题,如果教师迁就学生在该问题上纠缠不休,极可能使教学进程“跑偏”。这需要教师能快速判断它是否符合教学目标(包括短期目标和长期目标),是否能对课堂产生“雪中送炭”或“锦上添花”的效果,并权衡时间成本与教学效益进行决策。很多生成本身极有价值,经验不足的教师却由于重视不够或意识不到而白白浪费。有经验的教师会在教学设计中增加一些“应急预案”,以避免事到临头而措手不及。因此,除了注意积累经验、提升应变能力之外,教师应在备课时注重“备生成”。

5.对教学方式的控制

教学方式包括教学手段、教学方法等。教无定法,教师要根据具体的教学目标、教学内容,针对学生的学习风格、学习喜好,选择适合的教学方式。一方面教师要避免教学方式过于单一,让学生感觉单调而厌倦;另一方面也要注意避免变换过于频繁,让学生难以适应和配合。学生接受并喜欢的教学方式,不会一蹴而就地形成,也不能一成不变,需要教师利用模式控制,在日常教学中与学生共同建构。

教学方式包括讲授式、探究式、启发式、讨论交流、自主学习、合作学习等,一节课采用哪种(或哪些)方式,应依据教学内容、教学目标和学生的学习风格综合考虑。实际应用时,常常需要根据实际情况加以调整。比如在运用讨论式时,如果学生讨论的积极性不高,观点也缺乏独到见解,出现这样的情况时,教师要考虑是否改用启发式或讲授式更好。

6.对教学环境的控制

教学环境包括物质环境和社会环境,是课堂教学的基础和保障。物质环境涉及课堂自然条件、教学设施和空间布局等,社会环境涉及课堂纪律、课堂气氛、师生关系、同学关系等[5]。不同的教学环境,学生的学习状态和表现可能截然不同。良好的环境中,学生求知欲浓厚,心态会更开放,敢于表现自己,甚至达到“忘我”的学习境界。相反,学生学习动机不强,专注度降低,注意力易分散或转移。

如何控制教学环境使之优化?有些环境是长期积累形成的,如教学设施、师生关系、同学关系等,需要通过模式控制方法来加以改善;有些环境具有随机性,如空间布局、课堂纪律、课堂气氛等,要求教师根据实际教学需要和实际情况采取随机控制。在教学中,教师要发扬民主,对学生充满信任和关爱,态度亲切,情绪饱满,语言表达讲究艺术性,并配合恰当的肢体语言,让学生感受到知识的价值和魅力,并调动他们的求知欲望和学习动机,激励他们主动学习和积极表现。另外,结合具体教学内容,设置一定的教学情境(故事或问题导入等),配合一定的多媒体效果,都有利于创建良好的教学环境。

课堂教学控制是否理想到位,须把握以下几个方面:(1)控制对象的选择。哪些课堂教学因素可控,且根据实际情况有控制的必要;(2)控制时机的把握。应在什么情况下加以控制,且这个时机控制更有效;(3)控制方法的运用。对不同对象进行控制时须采取何种有针对性的控制方法;(4)控制程度的拿捏。需要控制到什么程度,既达到目的又不至于“物极必反”。

在控制对象选择方面,由于要控制的因素比较多,不可能面面俱到,应有所“控”有所“放”。这些因素对教学效果的影响可能相互矛盾,比如追求知识容量和让学生进行自主探究,需要从系统的高度进行综合性考虑,我们必须理性地对其重要性进行排序,优先突出最重要的因素,避免盲目地顾此失彼或厚此薄彼。

课程改革不断走向深入,但课堂教学仍是教育的主阵地,教育质量仍然取决于课堂教学质量。教师应对课堂教学控制予以高度重视,并在实践中不断总结和创新,讲究策略和方法,优化课堂使之更加和谐流畅、运转高效,使师生的配合程度更高,达到教与学的统一,信息输出与输入同步,实现更理想的教学效果。

参考文献

[1] 李方.现代教育研究方法[M].广东:广东高等教育出版社,2010.

[2] 李诚忠,王序荪.教育控制论[M].吉林:东北师范大学出版社,1986.

[3] 闫祯,郭建耀.论课堂管理及其对教学的促进功能[J].教学与管理,2009(6).

[4] 陈安福,何毓智.课堂教学管理心理[M].四川:四川教育出版社,1990.

[5] 陈琦,刘儒德.当代教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2007(2).

[作者:乐进军(1971-),男,湖北孝感人,北京教育科学研究院课程教材中心中学高级教师,硕士。]

【责任编辑 王 颖】