教师态度和行为与学生学习生活的关系研究

刘晓玫+宋庆莉+刘瑶

摘要:在教育活动中,教师和学生是最基本的变量。本研究旨在了解教师素质结构中对学生的学习生活具有关键性影响的因素,从而有针对性地加强此方面的培养。本研究采用自编问卷,以分层整群随机抽样方法,通过相关性分析和回归分析得出影响学生学习生活的3个关键因素。因此,教师要重视学生各方面素养的提升,尤其是教育专业素养,从而使学生的学习生活能够充满价值和快乐。

关键词:教师的态度和行为 学生学习生活 教育专业素养

在教育过程中,教师和学生是最基本的变量。教师作为教的主体,无论是在知识文明的传播方面还是学生的身心发展方面都发挥着举足轻重的作用,许多研究者都将目光聚焦在教师的态度与行为对学生发展的影响上。

许多研究已经表明,教师对学生成长阶段的方方面面具有重要的影响。例如钟美晶、胡晨和张红兵等分别从教师的课堂管理方式[1]、领导行为[2]以及教师支持[3]等方面阐述了对学生学业情绪的影响。但是究竟教师的哪些态度、行为对学生影响最大,以及影响了学生的哪些方面?对此还没有较为具体的研究。本文试图通过调查对这个问题给出进一步的回答。

一、关于教师态度和行为的研究

教师是影响教育质量的关键因素。在日常教学中,教师的素质通过态度与行为而鲜活地展现出来,也就是说教师的态度与行为是教师专业素质的表达。因此,我们首先对教师的专业素质进行梳理,从而明确教师的态度和行为的内涵。

在教育实践中,教师的专业素质包含的内容是多方面的。近来关于教师的专业素质结构的划分有以下几种。部分学者将教师的专业素质结构划分为三个部分,例如叶澜教授将教师素质分为“教师的教育理念、教师的知识结构、教师的能力结构”[4]等。

国内还有部分学者倾向于四分法。如在《教育学》中,把教师专业素质结构划分为一般综合素养、学科专业素养、教育专业素养以及教师的职业道德素养四个方面[5];辽宁师大的马骊认为小学教师应该具备四种素质,即教育能力素质、身心素质、思想政治素质与科学文化素质建设[6]等;杨琼在《教师素质结构研究述评》中认为,大多数研究者视线中的教师素质结构包括献身精神、教育理念、专业知识、专业能力四种[7]。

另外,还有研究者倾向于将教师的专业素质结构划分得更为细致。例如林崇德认为应包含职业理想、知识水平、教育观念、教学监控能力、教学行为和策略等五个部分。

在参考众多对教师素质结构划分的基础上,本研究对多种素质结构的划分进行归纳,最终将教师的素质结构划分为学科专业素养、教育专业素养以及专业情感与伦理。学科专业素养是教师需掌握关于所教学科相关知识的素养,例如所教学科的基本知识与技能、知识体系、历史发展以及思维方法等等;教育专业素养是指先进的教育理念、较高的教育专业能力以及基础的教育科学知识等等;教师的专业情感与伦理则是指教师自身对此专业的热情以及教师的职业道德。

在教育的过程中,教师的专业素质即上述三种教师必备素养充分地展现在学生面前,学生看到和感受到的都是教师的态度和行为,因此综上所述我们认为,教师的态度和行为是这三种素养的综合性表达。

二、关于学生的学习生活的研究

学生是学校生活中又一重要的主体。随着对人文性和主体性的倡导,对学生的学习生活进行研究成为必然。

关于学生的学习生活,有研究者认为学习生活是生活的一种特殊类型,它是学生以学业活动为表现形式的特殊生存过程,既是个人获得经验的过程,也是个人为了生存与发展而进行的自觉连续性活动过程[9]。还有研究者认为,学习生活,顾名思义是以学习活动为主线,但是绝不是简单的传统意义上的学习。另外,通过考察学生的实际在校生活发现,在校生活确实不仅包含传统意义上的读书写字、上课听讲,还应包含其他类型的经验活动。总之,本文认为学生的学习生活是一个动态的过程,并且作为过程,关注更多的则是学生的整个学习生活体验。

综合以上所有分析,由于“学生的学习生活”是学生自身在学校生活中的不断发生,而“教师的态度和行为”也是直观地展现在学生面前的,这就让学生作为调查对象成为必然。

三、数据的收集与分析

1.调查对象及方法

本调查的目的是了解教师的态度和行为对学生学习生活的影响。我们以学生作为调查对象,采取分层整群随机抽样方法,样本选自北京市两个区县、河北省某区县以及江苏省某区县,共计17所中学7~9年级的2277名学生。

问卷调查时,以班级为单位整体施测,匿名调查,填写完后迅速收回处理。

运用spss20.0版本对问卷进行统计,对学生视角中学习生活和教师态度和行为以及素质的具体方面的得分进行标准分数的转化,并对学生学习生活、教师态度和行为以及素质的具体方面的得分进行相关分析,在相关分析的基础上,对学生学习生活和教师的态度和行为进行回归分析,以得出教师态度与行为对学生学习生活的影响。

2.调查结果及分析

通过对学生学习生活的两方面(学业生活和非学业生活)与教师各项素质二者的关系进行散点图绘制,得出学生的学习生活任何一方面与教师各项素质之间皆呈线性关系,这为之后的相关性分析和回归分析奠定了基础。

(1)教师各项素养与学生学习生活的相关性分析

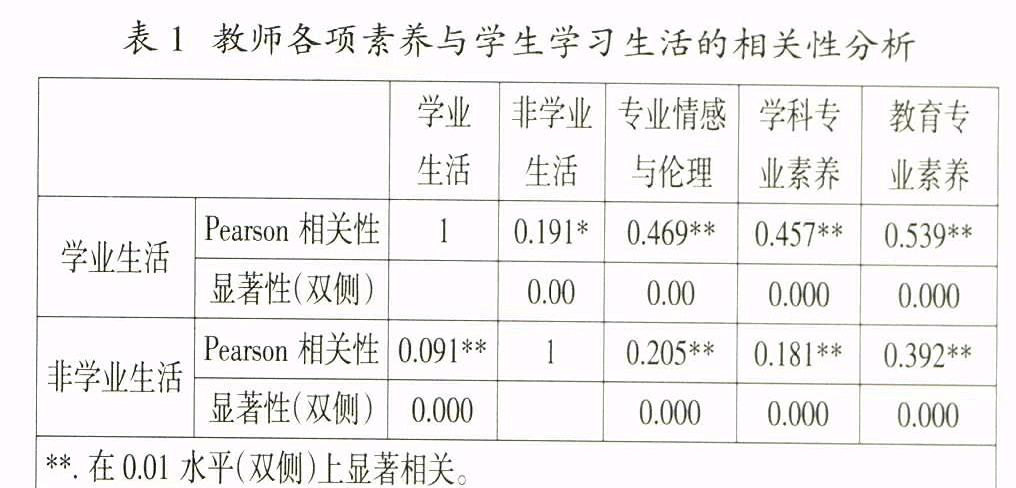

从表1可以看出教师各项素养与学生的学习生活都具有显著相关(p<0.01),并且观察学生的学业生活、非学业生活与教师三方面素养的相关性发现,学生的学业生活与教师的各项素质之间的关系更为密切。

另外,从学生学习生活和教师各项素质的相关性分析可以得出,教师的教育专业素养与学生学习生活两方面的关系更为显著,其次是专业情感与伦理,最后是学科专业素养。endprint

(2)教师态度和行为与学生学习生活的相关性分析

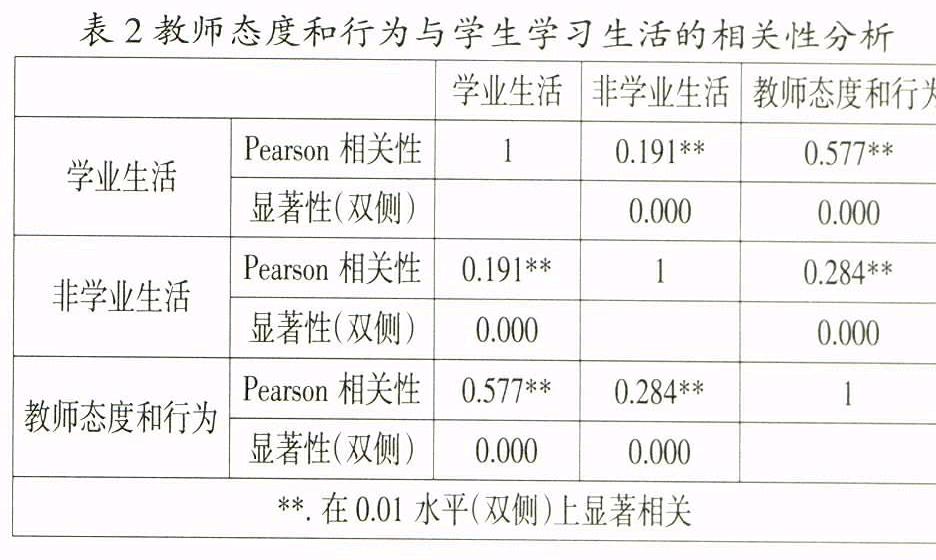

从表2可以得出学生无论是学业生活还是非学业生活,都与教师的态度和行为具有明显的相关性(p<0.01),并且学生学业生活与教师态度和行为的相关性明显大于非学业生活与教师态度和行为的相关性(0.577>0.284)。

(3)教师态度和行为与学生学业生活的回归分析

鉴于教师的态度和行为对学生的学业生活有举足轻重的影响,而对学生的非学业生活的影响较小,因此我们运用回归分析,以教师态度和行为得分为自变量,学生学业生活得分为因变量进行回归,从而进一步了解教师态度和行为与学生学业生活之间的关系。

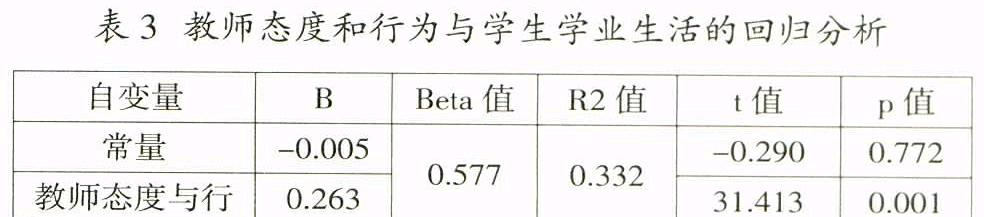

表3表明教师态度和行为对学生的学业生活会产生显著影响。在回归分析中调整后的R2为33.2%,由于样本量巨大,因此拟合效果可以被接受。当然R2仍然有许多因素未被考虑进来,以后研究中可以进一步完善。

另外,虽然得出的常量并未达到显著性的水平,但是由于样本量巨大以及根据以往的研究数据,因此,常数项是否显著可以忽略不计,得出的常数项-0.005在本次回归分析中是可以应用的。综上所述,根据回归分析可以得出y(学生学业生活)=-0.005+0.263x(教师态度与行为)。

四、讨论

1.教师态度和行为对学生学业生活的影响

从本调查与分析中可以得出,教师的态度和行为与学生的学业生活息息相关。

首先,教师的态度和行为与学生的学业生活达到了显著相关,并且通过回归分析发现当教师的态度和行为展现得越充分,学生的学业生活也就会越快乐。尤其需要注意的是,当学生体会到的教师的态度和行为低于某值时,学生的学业生活就会出现负值,即对学生的学业生活产生不良的影响。

其次,教师的态度和行为中,教师的教育专业素养与学生学业生活的相关性是最高的,达到50%以上,教师的专业情感与伦理其次,达到46.9%,而不断要求的教师的学科专业素养对学生的学业生活的影响性反而是最少的,为45.7%。

以上结论究其原因,主要有以下几个方面。

第一,学校对教师的入职要求使然。学校在招聘教师时,唯恐教师的知识无法满足当前学生的要求,因此,对教师的学历要求在不断地提高。虽然国家规定初中教师的最低学历应为大学专科,但是在现实的教育招聘中各学校发布的招聘要求远不止如此。

第二,学生呼吁教师人文关怀的投入。如今教育不仅是为学生的未来生活作准备,而且更要关怀学生的生命。学校即社会,并且学校已经成为学生的主要生活环境。在学校里,除了学习之外,生活的内容大量增加。而学生和教师相比,更需要他人的关怀。这就需要教师在学校中多关心学生的生活,在学生身上不仅仅投入学科专业方面的支持。

2.教师的态度和行为对学生非学业生活的影响

本研究表明教师的态度和行为对学生的非学业生活也有很重要的影响,但是和学业生活相比较小。另外,在教师的态度和行为中,教育专业素养和专业情感与伦理以及学科专业素养相比对学生非学业生活的影响仍有优势。原因如下。

第一,教育的大局面促使学校教育仍以学生的学业为主。虽然早在之前,我国就已经提出了素质教育,但在今天,在评价一所学校时,更多的还是偏向于学校学生的学科成绩,因此学校大多数活动还是围绕学生的学业生活展开,教育目标简化成为“为了学生的成绩”,而学生的非学业生活方面投入的比例和学业生活相比则是相形见绌。

第二,教师的传统思想使然。如今多数教师依然把自己的关注点放在学生的学业生活中,忽视了学生的非学业生活。大多数教师认为,学生的非学业生活是业余生活或者是学生的私人生活,更多地倾向于让学生自己来处理,因此学生在此方面得到的教育以及情感倾注比学业生活方面要少。

第三,与非学业生活的特点有关。在非学业生活中涉及到的学科知识相对较少,更多的是培养学生某方面的素质。因此,在活动的过程中,学生感受到更多的是教师的教育专业素养以及专业情感与伦理。

总之,本研究发现,在学生的视角中教师的态度和行为对学生的学习生活尤其是学业生活有很大的影响,并且教师的教育专业素养更为突出,因此应多关注教师教育专业素养的提升,从而力争使学生的学习生活充满价值和快乐。

参考文献

[1] 钟美晶.青少年学业情绪、知觉的教师课堂管理方式及学业成绩关系[D].长沙:湖南师范大学,2012.

[2] 胡晨.初中生教师领导行为、学业情绪与学业成就的关系研究[D].武汉:湖北大学,2013.

[3] 张红兵.大学生感知到的教师支持、自我决定动机与学业情绪的关系[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2012.

[4] 谭荣波.教师素质结构研究综述[J].教育发展研究,2000(S1).

[5] 刘利民,叶茂林,等.教育学[M].北京:北京出版社,2010.

[6] 杨琼.教师素质结构研究述评[J].教学与管理,2004(10).

[7] 马骊.大连市小学教师素质结构研究[D].大连:辽宁师范大学,2004.

[8] 唐荣德.学习生活质量:学生发展的本质与路径[J].教育研究,2012(11).

[作者:刘晓玫(1962-),女,辽宁沈阳人,首都师范大学教育学院教授,博士,博士生导师;宋庆莉(1989-),女,河北邯郸人,首都师范大学教育学院在读硕士研究生;刘瑶(1989-),女,四川成都人,北京市景山学校远洋分校教师,硕士。]

【责任编辑 杨 子】endprint