京津冀一体化背景下高等农业院校及其园艺学研究生教育比较研究

陈招荣+阎国荣

摘 要:京津冀一体化现提升到国家发展战略高度,京津冀高等教育合作与综合改革试验区也已启动,笔者比较区域内4所农业院校以及园艺学科研究生教育的基本情况,分析园艺学科研究生招生及培养方案的差异性。提出地方院校在研究生教育上的不足,最后针对区域内园艺学研究生教育合作交流提出一些建议。

关键词:京津冀一体化;园艺学科;研究生教育

中图分类号:G643 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.20150.08.041

京津冀地区合作始于20世纪80年代,最初由北京首次提出“首都圈”的概念,之后原国家计委牵头进行京津唐地区国土规划,内容包括交通、产业规划、环保等方面的合作和统一规划,但是合作效果并不明显,直至2004年国家发展和改革委员会发起并达成“廊坊共识”,进一步推动京津冀三地基础设施、资源、环境等方面开展合作[1]。2010年河北提出环首都经济圈的“13县1圈4区6基地”战略,2014年京津冀一体化上升为国家战略,2015年3月“京津冀一体化”这一战略首次被写进总理政府工作报告中,中央正试图加强顶层设计和统筹协调,京津冀一体化正面临前所未有的强力推动[2]。在京津冀三省市功能定位中,北京定位为政治中心、文化中心、国际交流中心、创新中心等,在高新技术产业和文化教育产业等方面具有明显优势。天津作为为北方经济中心则要着力聚集国家级主导企业集团,承接物流货运的职能,定位于现代制造业、研发转化基地、物流航运和外向型经济的职能中心。河北则利用其广阔的地域、丰富的劳动力资源承担着专业化加工基地、现代服务业外包、劳动力供给以及生态等职能[3-4]。在京津冀一体化的大背景下,京津冀高等教育合作与综合改革试验区于2009年正式启动,对于提高高等教育凝聚力和竞争力,提高教育质量和办学水平,促进高教服务区域经济发展和社会建设等方面具有重要的作用[5]。京津冀地域相连,文化相通,但是由于政治和经济地位不同,京津冀高等教育发展的不均衡,北京、天津、河北三地高等教育发展水平依次呈递减趋势。笔者通过对京津冀地区农业高等教育特别是园艺学科研究生教育进行比较分析,了解各农业院校的园艺学科研究生教育现状,分析其特点和优势,为学校间取长补短,资源共享,在人才培养方案的制订中结合京津冀一体化中的省市功能定位,主动调整自己的培养方案,明确自己的培养特色,实现京津冀一体化建设提供智力支撑。

在京津冀三地中,我们选择了中国农业大学、北京农学院、天津农学院以及河北农业大学四所农业高等院校及其园艺专业进行比较(表1),位于北京的中国农业大学,为高校国家“211工程”和“985工程”重点建设大学,具有110多年的建校历史,占据着首都北京的地理优势以及教育部直属院校的出身优势,中国农业大学定位为一所以农学、生命科学和农业工程为特色和优势的研究型大学,硕士学位授权一级学科有37个,硕士学位授权点有171个,专业硕士学位领域为37个,硕士生导师有1 199人,硕士生达到4 470人,占在校生人数的37.2%左右。而同位于北京的北京农学院建校时间较短(组建于1956年),属于北京市属的唯一一所农业高等学校,规模较小,硕士学位授权一级学科有7个,硕士学位授权点有21个,专业硕士学位领域为12个,硕士生导师有310多人,硕士生530多人,占在校生人数的6.6%左右。河北农业大学为河北省与教育部共同组建的省级高校,建校时间在四所大学里是最早的,已建校113年,具有悠久醇厚的历史和沉淀,中国农业大学、北京林业大学等多所院校与其都有渊源。主校区位于河北省保定市,另外还有秦皇岛、定州校区、渤海校区,占据了河北广阔的地理和丰富的人才优势,在校生达44 000人,其中研究生约1 440人,占总学生数的32.7%,硕士生导师有592人,硕士学位授权一级学科有20个,硕士学位授权点有77个,专业硕士学位领域为7个。位于天津的天津农学院虽是天津唯一一所农业学院,但是由于学校建校最晚(于1976年组建),在4所高校中发展较慢。在校生约13 000人,从2007年开始,批准硕士学位授权一级学科有3个,硕士学位授权点有9个,2014年批准专业硕士学位领域为3个,目前在校研究生208人。从这些数据我们可以看出,京津冀三地的高等农业教育水平存在差异。从研究生比例来看,中国农业大学的研究生比例最高,该校本科生升学率超过50%,说明该校以培养高层次农业人才为主,定位为一所研究型大学。河北农业大学本科生的升学率为23.95%,该校规模最大,历史最为悠久,但是由于受到地区差异的影响,研究氛围低于中国农业大学。而年轻的北京农学院和天津农学院本科生的继续深造的升学率不足10%,可能是由于学校建校时间较短,在科学研究方面没有厚实的基础,学校立足提高本科生教育水平,紧贴区域经济社会发展,迎合地方农业生产需求,培养服务于都市型现代农业应用型专业人才。

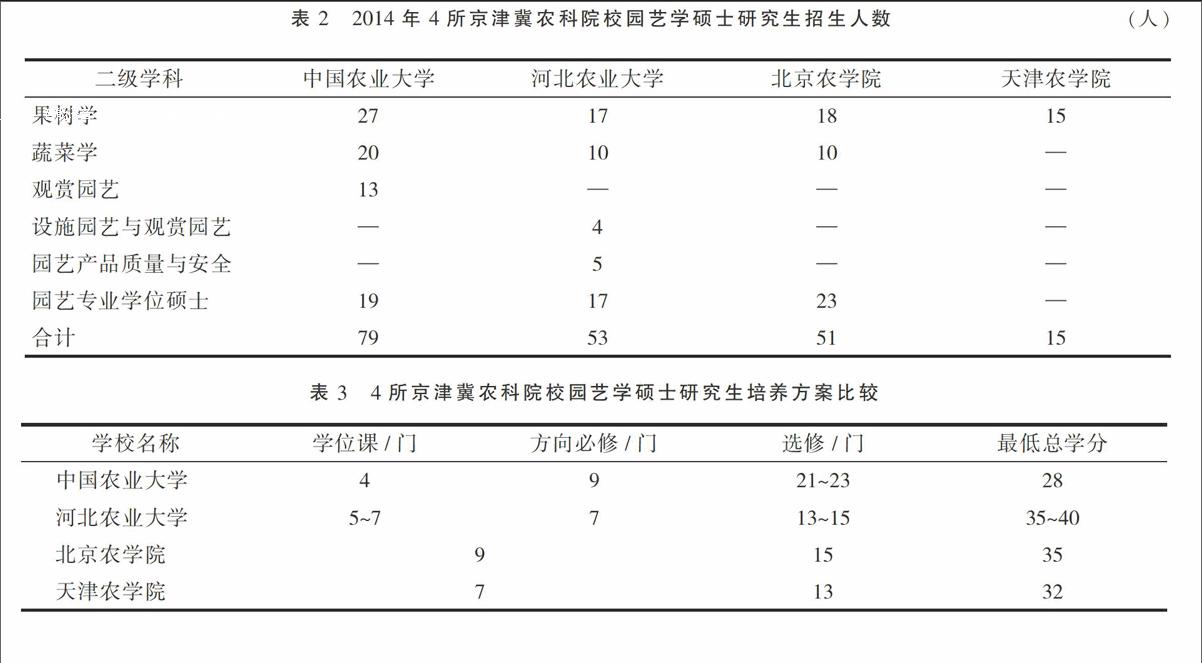

作为传统农业的一级学科,园艺学在所调查的学校均在建校初期就已建立,并作为重点发展对象不断加强和创新。2014年四所大学园艺学招收园艺学相关学科(果树/蔬菜/观赏园艺)学术研究生数量分别为中国农业大学(60)>河北农业大学(36)>北京农学院(29)>天津农学院(15)(表2),每所大学5年间的招收数量基本保持稳定。从专业设置来看四所大学有所差异,中国农业大学设置传统的果树、蔬菜和观赏园艺专业,河北农业大学在此基础上增加了设施园艺与观赏园艺和园艺产品质量与安全两个专业,突出其服务现代都市农业的特色专业,增强了优势学科的竞争力。四所学校虽然专业设置有所差异,但是果树学均为其重点专业,其中中国农业大学和河北农业大学的果树学专业为国家重点学科,北京农学院和天津农学院的果树学均为市级重点学科。天津农学院目前处于快速发展阶段,在天津市政府以及学校全体师生的共同努力下,从2012年开始扩大研究生的招生数量,学校通过提高各级奖助学金,增加助研、助教、助管等职位补助,基本实现研究生“免费上学”的目标,减轻研究生经济压力,提高学生的学习和研究积极性。北京农学院为了保证研究生招生数量也采取了提高奖助学金等经济补助手段,并且与多个国家的大学进行“1+1”联合培养和研究生交流学习计划,提高研究生培养质量,近几年通过不断的努力基本保证了生源,特别是北京农学院随着学校水平的不断提高以及位于北京首都的地理优势,研究生录取的数量和质量都有极大地提高,2014年和2013年两年平均第一录取率分布为74.51%和66.95%,较2012年和2011年有大幅度的提高。

为了适应经济社会发展对高层次应用型专门人才的需要,教育部自2009年起,着力推进全日制硕士专业学位研究生教育,加大应用型人才培养力度[6]。中国农业大学、河北农业大学和北京农学院2009年开始招收园艺专业学位研究生,天津农学院于2014年获批招生,招生人数以中国农业大学>北京农学院>河北农业大学>天津农学院的顺序排列(表2),并有逐年提高的趋势。

从园艺研究生培养方案设定来看,从表3可以看出,各个高校在课程设置体系中根据课程在研究生培养过程中的重要性进行如下几种分类:(公共)学位课、方向必修课和选修课。一般分公共学位课和专业学位课,公共学位课主要为外语以及思想政治教育课程,专业学位课是基础性和综合性的课程,有完整的知识体系和严谨的知识结构,使学生既具有坚实的基础,又能在基础上得到提高。方向必修课为专业基础课必要性的拓展和提升,选修课则更多是由学生兴趣和研究需求主导选择,各单位在课程设置和具体实施的过程中具有一定的弹性[7]。选修课具有一定的前沿性和探索性,是专业知识基础上很好的补充和深入,在选择上比较灵活,因而选修课要体现前沿性和探索性,在量上要足够。从表3可以看出,中国农业大学选修课开设数目达28门,其他学校普遍15门左右。在课程组合方面,中国农业大学降低了必修课的学分,增加了选修课,为研究生提供更多更广泛的选择。在必修课中增加了科技论文写作,同时加强了实践教育和文献书目阅读两个内容,可提高学生的文献检索阅读以及写作能力,并增加其科研动手能力,体现出其以研究为主的教学目的。此外,中国农业大学还设置了科研诚信与学术规范以及知识产权保护与利用等特殊课程,有利于提高研究生的学术道德以及知识产权保护等素质的培养。而河北农业大学所要求的学分最高为35~40学分,在必修课中设置了两门研究技术课程,此外在选修课中设置了特色课程为科技影像技术,在实践教学方面该校做出了明确要求,要求实践教学不少于20个学时。天津农学院园艺学研究生教育起步较晚,师资力量较弱,但是基本建立了完善的研究生培养方案,在培养方案中特别设立了教学和社会实践、学术道德宣讲等特色环节,提高学生的实践能力和学术道德修养,此外由于天津地处滨海,地下水位较浅,盐渍土面积占土壤面积比例较大,土地盐渍化是农业生产上主要制约因素之一[8],本校园艺学科研究生课程增加了植物抗逆性方面的课程。

与中国农业大学相比,地方性院校存在着以下不足:(1)公共学位课比例高。在相对固定的研究生学习年限中,公共课比例太大,势必影响专业课程的设置,不利于研究生专业基础的建立以及知识面的拓展。要求总学分偏高,占用了研究生的精力和时间,不利于课题研究的顺利进行。(2)由于师资力量和教学能力的限制,选修课中交叉课程设置比例较低,不利于拓宽学生的知识面和了解与自己专业相关的一些学科的最新进展。(3)在设置学术讨论课方面重视不够,基本上以上高校都设置了用于了解学科前沿知识的专题讨论课程,但是地方院校该课程的质量不高,多数情况下学生进行读书报告或研究进展报告,少有机会邀请到权威专家或国外优秀学者进行报告和交流,课程效果不明显。(4)在外语课程或英语授课方面,虽然都设置了专业英语,但是多数与本科课程中的专业英语差异不大,甚至是简单的重复,专业教师的外语水平差异较大且普遍不高,专业课纯英语教学基本实现不了。

要把握住京津冀一体化的历史发展机遇,提倡我国高等教育区域合作“资源共享,优势互补,学科交叉,共同提高”的理念,以政府或高校为主导,在教学、科研方面开展设施共享、学生交流、教师培训等多方面的合作[9],以社会需求为导向,找准自己的定位,打造特色专业、优势专业,培养具有良好道德修养、理论基础、实践能力,同时又具备创新精神和国际视野的高素质应用型专门人才。针对以上比较分析,针对京津冀一体化背景下园艺学科研究生培养提出一些建议:(1)鼓励由政府签署的合作章程规定各方政府必须每年从财政预算中拨出专门项目经费成立共同基金支持高校开展合作,并使之制度化,设立不同合作项目,使区域合作具有法律和制度保障。(2)鼓励高校在一定框架下开展多元合作,包括科研与研究生教育合作,教师、学生互派互访,资源数据网上方面共享等,增加高校间教师科研和教学上的交流与合作。例如2014年11月天津农学院园艺园林学院首次发起了京津冀地区园艺及植物保护学术交流会,大会汇聚了京津冀地区15个相关单位80多名植物保护工作者,组织了23个研究报告,天津农学院园艺相关专业100多名本科生和研究生全程参与,与会人员共同探讨了植物保护在都市型现代农业中的作用以及现代园艺和绿色植保的科学前沿问题。大会征求多方意见和建议,决定第二届京津冀地区植物保护学术交流会将于2016年由河北农业大学举办。此次会议加深了与会代表相互间的感情,增进了友谊,为开展下一步的合作交流搭建了良好的平台。(3)在政府建立的合作制度保障下建立专门的区域合作研究计划,在校际教师交流与学生交叉培养、区域性课程与学科建设、产学研合作、图书信息资源共享等方面做了更多尝试和探索。可借鉴国内长江三角高等教育区域合作以及国外最具影响力的欧盟“苏格拉底计划”中的伊拉斯谟(ERASMUS)计划[10]展开研究和制订发展战略。北京、天津的区位优势、资源优势吸引了大量高素质的农业人才,包括农业高等教育人才,这种“虹吸效应”使得河北省缺乏高端的农业科技人才[11],但是可以充分挖掘和发挥各院校的优势,例如中国农业大学悠久的历史沉淀、雄厚的师资力量以及丰富的课题资源等方面的优势,河北农业大学在地方人才资源和自然资源方面的优势,北京农学院地处北京的地理优势以及北京市政府的强力支持,天津农学院地处津沽沿海占据区位交通优势,打破行政区划带来的政策壁垒和限制,优化区域内的教育资源,制订教师有效交流计划,实现京津冀高等教育及园艺学科研究生教育区域合作势在必行。

参考文献:

[1] 匡贞胜,林晓言.边界视角下中国京津冀地区协调发展的壁垒与破解[J].技术经济,2015(2):68-76.

[2] 作者不详.习近平就京津冀协同发展提七点要求[EB/OL].(2014-02-27)[2014-09-11].http://news.sohu.com/20140227/n395778686.shtml.

[3] 刘书瀚.走京津冀协同发展之路[N].天津日报,2014-03-24(1).

[4] 黄武俊,陈漓高.滨海新区在京津冀经济圈中的示范和带动作用[J].河北经贸大学学报,2010,31(3):69-73.

[5] 吴岩,王晓燕,王新凤,等.探索京津冀区域高等教育发展新模式——学习《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的思考[J].中国高教研究,2010(8):1-7.

[6] 刘爱荣,陈双臣,陈根强.园艺学专业学位研究生培养模式的探索与实践[J].高教论坛,2010(12):118-119,123.

[7] 罗飞雄,李新国,李绍鹏,等.我国果树学硕士研究生课程设置分析[J].中国园艺文摘,2011(8):166-169.

[8] 王艳,廉晓娟,张余良,等.天津滨海盐渍土水盐运动规律研究[J].天津农业科学,2012,18(2):95-97,101.

[9] 李汉邦,李少华,黄侃.论京津冀高等教育区域合作[J].北京教育:高教,2012(6):13-15.

[10] 覃丽君.伊拉斯谟教师流动项目的概况、特色及启示[J].比较教育研究,2013(4):95-100.

[11] 杨春河,刘爱秋,白兰,等.京津冀农业协调发展的历史沿革[J].天津农业科学,2014,20(8):72-74.