滁州学院青年教师教学能力现状调查与分析

杨慧卿

1 问题的提出

高等学校青年教师是高校教师队伍的重要力量,关系着高校发展的未来,关系着人才培养的未来,关系着教育事业的未来。[1]地方高校每年都要引进大量的具有硕士、博士学位的青年教师。以滁州学院为例,目前该校35周岁以下青年教师的比例已经超过60%,成为教师队伍的主体。但从这些青年教师的发展情况看,不少教师在科研上表现比较突出,成果累累,但表现出较强教学能力的教师较少,甚至有部分教师的教学能力还相对较弱,主要表现为对于教学内容理解不深刻,照本宣科,对教学重难点把握不准,对教学对象的知识基础了解不够,课堂教学缺乏合理的教学设计,缺乏与学生的互动,不善于管理课堂,不善于调动学生的学习积极性。教师的教学能力是影响教学效果的诸多因素中最直接、最明显、最具效率的因素。[2]从学校的发展来看,迫切需要这批青年教师较快地成长起来,承担起教学的重任。因此,如何培养和提升青年教师的教学能力?有效的培养途径和方法有哪些?都是目前亟待解决的问题,这些问题的研究无论是在理论上还是在实践中都具有重要的现实意义。

2 研究方法

我们采用问卷调查的方法以把握地方高校青年教师教学能力的现状,通过问卷调查的统计数据,反映出更为深层的问题,从而寻求有效的培养和提升青年教师教学能力的途径和方法。

2.1 研究假设

根据费斯勒教师职业生涯周期阶段理论[3]和滁州学院不同教龄青年教师教学的情况,我们假设不同教龄段教师在教学上具有不同的特点,互相间存在着差异,提升不同教龄段教师教学能力的途径和方法存在差异。为此,将青年教师分为1-2年、3-5年、6-8年和9年以上四个教龄段,在数据统计上,对这四个教龄段进行分别统计,目的在于弄清各教龄段教师教学能力的现状和存在问题,以便于获得各教龄段教师适合的有效的提升教学能力的途径和方法。

2.2 问卷调查内容和调查对象

调查采用了自制的《地方高校青年教师教学能力的调查问卷》,问卷涉及教师基本情况、教学负担、教学时间投入情况,以及教师在教学知识、教学技能、教学态度、教学需求[4]以及教学能力提升途径和方法的实施等方面情况的调查。对于具有程度方面选项的问题,采用4级计分或3级计分,程度由低到高分别取值1、2、3、4或1、2、3。

本调查于2014年6月在滁州学院进行,对全校35周岁以下的专任教师进行了调查,共发放问卷230份,收回有效问卷210份,有效回收率达到91.3%。对于有效问卷,经数据整理后,利用EX-CEL进行了数据录入和分析。

3 调查数据

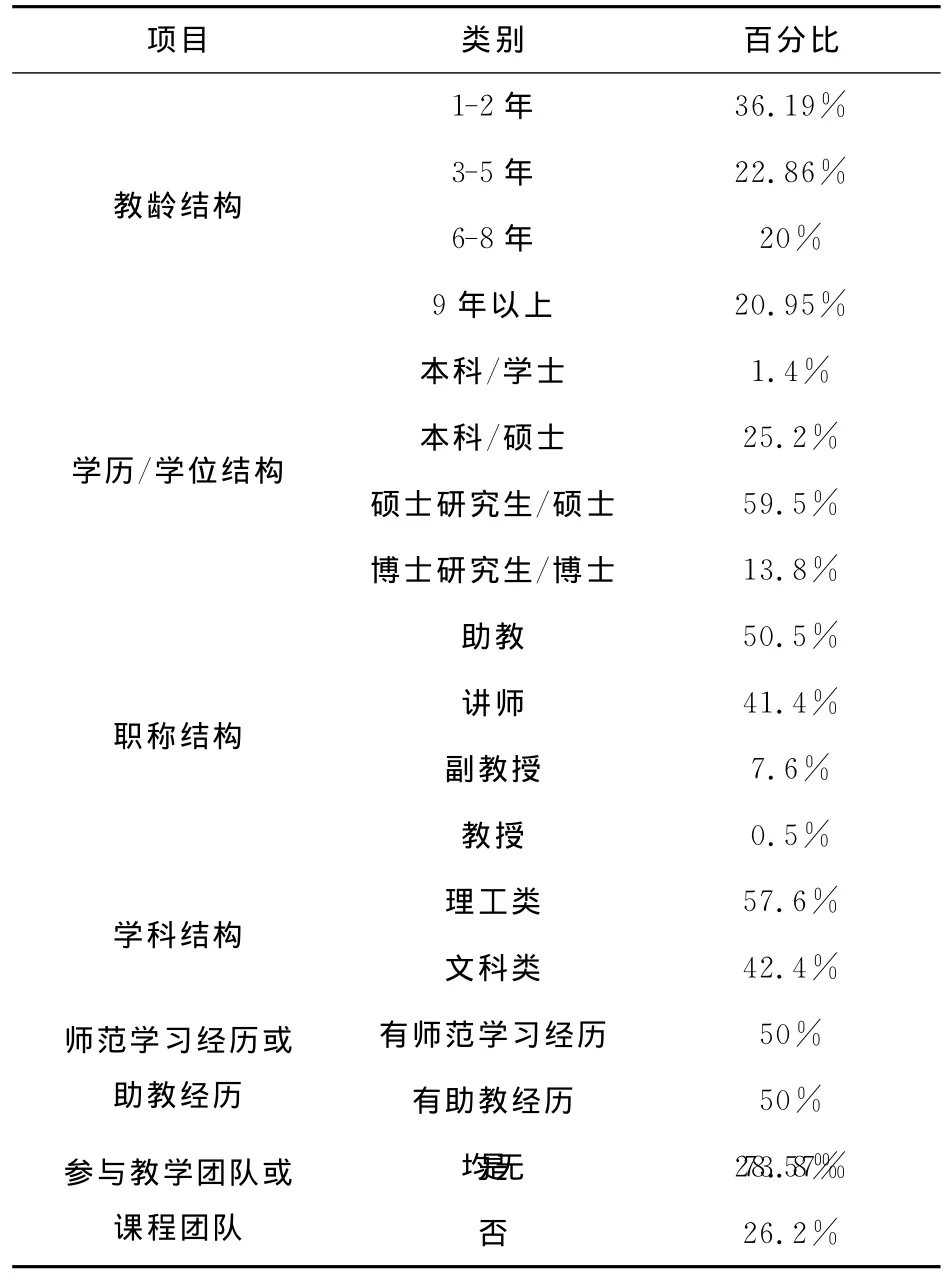

3.1 青年教师总体基本结构情况

表1 青年教师总体基本结构情况

3.2 青年教师教学负担与教学投入情况

3.2.1 任教课程门数

在调查的210名青年教师中,入职以来,承担1-2门课程的占 11.4%,承担 3-4 门课程的占40%,承担5-6门课程的占25.2%,承担7门以上课程的占23.4%。总体上来说,青年教师所承担的课程教学负担是比较重的。特别是在入职仅1-2年的教师中,承担5门以上课程的占到18.4%。

3.2.2 周课时数

在调查的210名青年教师中,周课时数在8节及以下的占26.7%,9-12节的占29.5%,13-16节的占30%,17-20节的占10.5%,20节以上的占3.3%。

3.2.3 教学时间投入

在调查的210名青年教师中,除上课外每周花在教学上的时间,在20小时以上的占31.4%,15-20小时的占 19%,10-15小时 的 占 20%,5-10小时的占21.9%,5小时以下的占7.6%。总体上看,除上课外每周花在教学上的时间超过15小时的占50.4%,说明青年教师在教学上还是很投入的。结合教龄来看,仅教龄6-8年的每周花在教学上超过15小时的占40.5%,其余教龄段均超过50%。比较而言,教龄1-2年和教龄9年以上的教师在教学上投入的时间更多些。

3.3 对自我教学知识、教学方法、教学手段使用评价情况

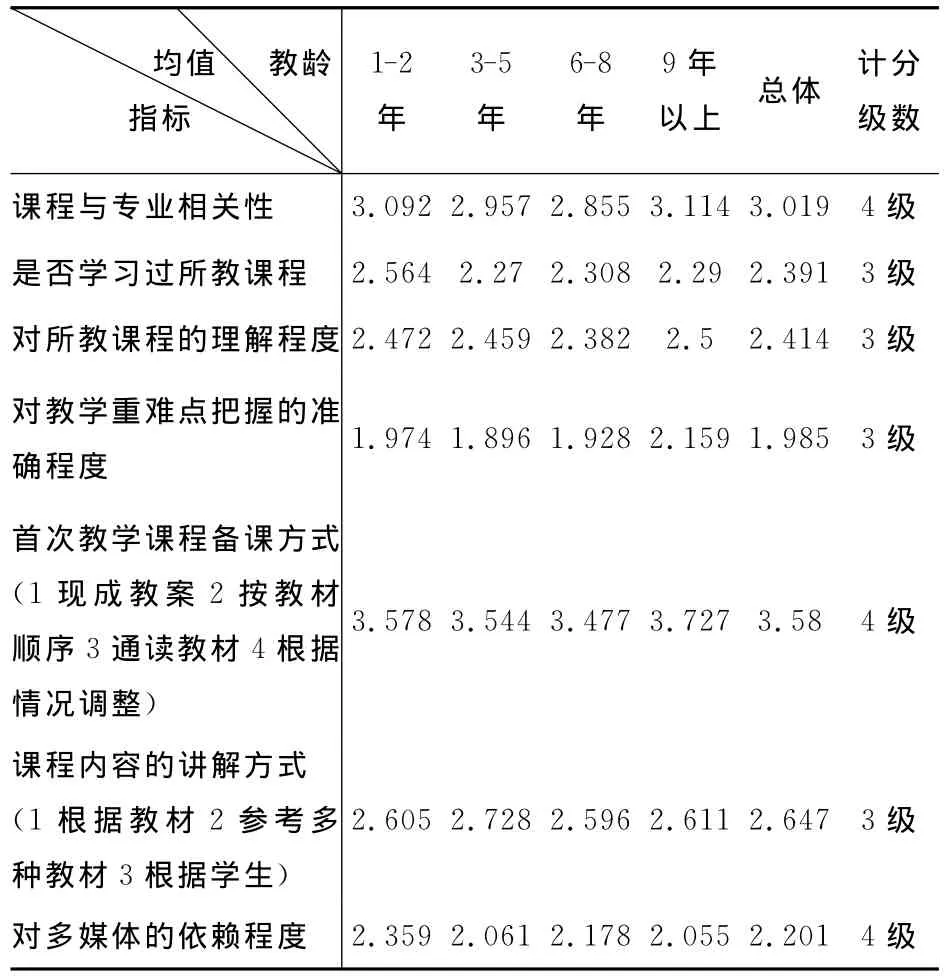

表2 对自我教学知识、教学方法、教学手段使用评价情况

从以上数据可以看出,除指标“对教学重难点把握的准确程度”总体均值低于中间值2以外,其余指标的总体均值均达到中等或中等以上的水平。而在“对教学重难点把握的准确程度”中,除教龄段在9年以上的均值超过中间值外,其余教龄段均低于中间值,说明“对教学重难点的把握”是多数青年教师教学上的一个弱点。因此,可以将“对课程教学重难点的把握”作为提升教师教学能力的一个重要方面。指标“对多媒体的依赖程度”的数据反映出整体处于“有些依赖”与“比较依赖”之间,其中教龄在1-2年的对多媒体的依赖较大些。

3.4 对自我教学技能的评价情况

3.4.1 对自我教学语言的评价情况

从统计数据看,在语言的简洁性、逻辑性、流畅程度、清晰程度、幽默感、节奏感等方面,无论是总体还是各教龄段的均值均中等左右的水平,有待进一步提高。

3.4.2 对自我其他教学技能的评价情况

从统计数据看,在课堂关注点、课堂管理、教学反思、教学调节和教学技能熟练程度等方面,除指标“课堂管理”处于良好水平外,其他指标无论是总体还是各教龄段的均值均处于中等左右的水平,也有待进一步提高。

3.5 对自我教学态度、满意度评价情况

从调查情况看,在对教学工作的喜欢程度上,总体均值达到中等及中等以上水平,各教龄段的均值随着教龄的增加逐渐降低;在对教学工作的认真程度上,总体均值在所有统计指标中是最高的,达到良好水平,而且各教龄段均达到良好水平,其中教龄在1-2年和9年以上的认真程度更高,这一数据是非常令人惊喜的;在对教学工作的满意度上,总体均值达到中等及中等以上水平,其中教龄在9年以上的对自我教学工作的满意度最高,其次是教龄在1-2年的。

3.6 目前急需提升的教学能力

在所给的5种教学能力中(教学设计、课堂教学的技能、教学课件制作、教学反思和教学研究),排在急需提升能力首位的是“教学研究”,其次是“课堂教学技能”,再次是“教学设计”,最后是“教学课件制作”和“教学反思”。

3.7 目前的压力来源

在所给的4种压力源中(教学工作、科研工作、职称晋升和家庭生活),所选比例最高的是“职称晋升”,排在第二位的是“科研工作”,其他依次是“家庭生活”、“教学工作”。

3.8 教学能力提升途径和方法评价与实施情况

在对所给的14种教学能力提升途径的作用评价中(A.青年教师导师制B.自我学习C.教学反思D.学历培训E.岗前培训F.短期教学培训G.参加教学会议 H.教研室活动I.教学团队建设J.参与课程建设 K.在线学习L.主持教研项目M.主持科研项目N.校教学督导员指导),虽然各教龄段对各种途径作用的排列顺序不完全相同,但一致认同 “自我学习”和“教学反思”在教学能力提升中的作用最大,排在前两位。经频数统计,作用从大到小排在第3到第7的依次是“教研室活动”、“参与课程建设”、“青年教师导师制”、“主持教研项目”、“短期教学培训”。以下是排在前面的几种提升教学能力途径和方法的实施调查情况。

3.8.1 自我学习情况

从统计数据看,对教学、科研信息的关注和阅读学习情况的指标总体均值都达到了良好水平,同时呈现出随教龄的增加均值递减的情况,说明随着教龄的增加,教师对教学、科研信息的关注度在降低,教师自觉学习的积极性在减弱。

3.8.2 教学反思情况

在所调查的210名教师中,有76.7%的教师能经常进行教学反思,有21.9%的教师偶尔进行。

3.8.3 教研室活动开展情况

在所调查的210名教师中,所在教研室开展实质性内容教研活动每学期6-8次的占24.8%,每学期3-5次的占30.9%,每学期1-2次的占32.9%,几乎没开展的占11.4%。

3.8.4 青年教师导师制实施情况

在所调查的210名教师中,有72.9%的教师参加了青年教师导师制项目或接受过指定的老教师的指导,其中导师经常且给以多方面指导的占56.2%,导师偶尔指导的占32.7%,几乎没有指导的占11.1%。

4 地方高校提升青年教师教学能力的策略建议

4.1 充分发挥多个主体在青年教师教学能力提升中的作用

在青年教师教学能力提升中,存在三个层面上的重要的主体:一是国家、省教育主管部门和学校,他们提供政策和相关的教学资源平台,该层面应及时了解一线教师的情况和需求,制定切实可行的政策,拓展现有的教学资源平台,丰富培训的内容,为处于不同入职阶段的教师提供较多的培训机会和丰富的培训资源。学校层面应主动地帮助青年教师排忧解难,让他们有充分的精力投入到教学之中;二是系或教研室,这是最基层的教学组织,是青年教师发展中的重要环境,该层面应充分利用现有资源,传播先进的教育思想和教学理念,通过组建课程教学团队、开展教学项目研究和课程建设、组织具有实质内容的教学研究活动等,营造出浓厚的教学研究的氛围,提高青年教师参与教学研究的积极性,吸引青年教师参与到教学研讨中,发挥教学管理和教学指导的作用,这是提升青年教师教学能力的重要的外部力量,也是改变目前教师教学能力提升基本靠教师自身单打独斗局面的重要方法。同时,系或教研室还要对所属青年教师的青年教师导师制项目的开展起到督促和指导的作用;三是青年教师个体,这是教师教学能力提升中最为能动的力量。该层面应主动吸收先进的教学思想和教育理念、重视教学技能的训练、积极参与到教学团队或课程团队中,积极参与课程建设和教学研究中,虚心向同事学习,虚心向名师学习,注意总结,不断反思,从而实现教学能力的提高。这三个主体构成教师教学能力提升的网络,各自发挥着不同的作用,并且互相影响。只有各主体充分发挥其应有的作用,才能使青年教师教学能力的提升达到最好效果。

4.2 充分发挥多种提升教学能力途径和方法的作用

青年教师教学能力的提升不是某一种途径和方法的单一效果,而是多种途径和方法的复合效果。

4.2.1 改进岗前培训、在线学习的内容和方式,提高实际培训效果

岗前培训和在线学习是目前国家、省、学校层面为青年教师提供的主要的培训机会,但从多种渠道了解的和本次的调查都反映出青年教师对这两种培训形式的不认可的状态。对于岗前培训,在内容上主要是教育学、心理学等教育类课程,过于理论化缺乏可操作性[5];在线学习的内容主要是一些专家的专题报告,但每个专题报告的时间较长,不太适合有教学任务的教师的学习,影响教师自学的效果。

根据前面的调查,建议在岗前培训中多安排教学技能和教学研究等方面培训的内容,比如多媒体课件的制作、教学反思的方法、教学研究的方法等,以满足青年教师上岗的基本需求。对于在线学习,建议将专家报告制作成短视频,以便于教师的碎片化学习,提高自我学习的效率和效果。

4.2.2 充分调动青年教师发展成长环境中的指导力量

教研室、青年教师导师制中的指导老师、课程团队中的老师是青年教师发展成长中主要的指导力量,他们对青年教师课程教学的指导最专业、最贴近教学实际、最有说服力,所以要充分调动这些指导教师的积极性,提高他们对指导工作的责任心,将对青年教师教学能力的提升起到极大的帮助。

从调查中发现,教学设计、对课程教学重难点的把握、教学技能是青年教师们的弱项,这就需要教研室开展集体备课、讲课、说课、听课活动,指导教师通过现场听课对青年教师进行跟踪指导,这将使青年教师教学能力得到较快的提升。目前,青年教师导师制的考核方法还不够完善,指导教师的积极性还未能充分发挥,有待改进。另外,青年教师导师制项目的时间是入职的第1年,青年教师从第2年开始就进入自由发展无人指导的阶段,而这个阶段正是教师从新手向熟手[6]过渡的时段,是青年教师的能力建构期[3],更需要进一步的指导,因此,建议青年教师导师制项目的时间延长至2-3年,更符合青年教师能力提升的需要。

4.2.3 充分发挥青年教师在教学能力提升中的能动作用

青年教师是教学能力提升的核心主体,自我学习和教学反思都是教师的个人行为,从调查中可以看到,这是青年教师们认为最有效的提升教学能力的途径和方法。所以要重视通过教师职业规划、树立教师职业理想、名师讲堂、教学竞赛、教学观摩等多种形式的活动调动他们自身提高教学能力的积极性,发挥他们自身的能动作用。

教材的理解和钻研、教学技能的训练、教学理论的学习和研究都需要教师自觉地进行,所以青年教师要在教学中不断地体会教学的乐趣,提高自身对教学的热情,发挥自身的能动力量。要清楚认识自已在教学中的薄弱点,并着力提高。比如,可以采用目前比较流行的微课的方式进行教学语言和教学设计的自我训练,通过录制微课,观看他人的微课,反思自己的教学,对自己的教学设计和教学语言进行不断改进,从而提高自己的教学能力。

从前面的调查可以发现,不少青年教师的教学任务过重,教学课程门数多,教学课时多,青年教师多忙于应付教学,教学效果难以得到保证,更难以抽出时间进行自我提升的学习,以致错过最佳的教学能力提升的时段。所以,要适当减轻青年教师特别是刚入职教师的教学任务,以保证自我学习提高的时间。

4.3 根据不同类型、不同教龄段教师的特点和需求,采用不同的提升途径和方法

个性化的、依具体情况而定的发展性的途径,是帮助新教师学习和成长的最有效的策略[8],因此,无论是学校层面的培训还是指导教师的指导都应在摸清具体培训对象情况的基础上进行,确定培训指导的重点。在青年教师导师制中,应根据青年教师个体的具体情况和个人需求,由青年教师本人和指导教师共同制定出切合实际的满足特定需求的个性化的发展和指导计划,并严格执行。

不同教龄段教师有不同的特点和需求,需要采用不同的提升途径和方法。教龄1-2年的教师,更多地需要指导,应以岗前培训、青年教师导师制、教研室活动为主,其次是指导下的自我学习和在线学习以及教学反思。教龄3-5年的教师,处于由新手向熟手过渡的阶段,应注意通过教研室活动、课程团队活动让他们大胆地发表对课程教学的观点和看法,使他们从被指导的角色向有思想、有创意的熟手转变,当然在转变中也少不了自觉的自我学习和教学反思行为。教龄6-8年的教师,处于职业的挫折期[3],调查表明,他们职称晋升的压力较大,职业倦怠现象比较明显[6],自我教学效能感低,而低教学效能感有碍于高校教师教学能力的顺利形成和发展[7]。因此。需要从多方面关心这个教龄段的教师,帮助他们树立自信心,这个阶段主要通过教研室、课程团队的活动帮助他们进一步提高,激发他们对于教学工作的热情,激发他们自我学习自我提高的积极性。教龄9年以上的教师,处于职业的稳定期[3],但在该阶段很容易伤失对工作的热情,在他们身上职称晋升、科研压力都很大,同时由于这个教龄段教师毕业时间较长,随着应用型本科高校专业的调整,他们原来的专业和所学课程与新设专业和课程的差距较大,这就面临转型的压力,所以应在这些方面给以他们必要的帮助。他们已经是教学的熟手,要发挥他们在教研室、课程团队中的骨干作用,并重点提高他们在教学研究上的水平,使他们从熟手向专家型教师[8]过渡。这个阶段的教师更适合短期培训、参加会议和专题讲座等培训形式。

[1] 教育部,中央组织部,中央宣传部,国家发展改革委,财政部,人力资源社会保障部.关于加强高等学校青年教师队伍建设的意见[Z].教师[2012]10号.

[2] 韦雪艳,纪志成,周萍,陆文君.高校青年教师教学能力影响因素与提高措施实证研究[J].现代教育管理.2011(07):75-78.

[3] [美]Ralph Fessler &Judith C.Christensen著.董丽敏,高耀明等译.教师职业生涯周期——教师专业发展指导[M].北京:中国轻工业出版社,2005.1:40-41.

[4] 徐继红.高校教师教学能力结构模型研究[D].东北师范大学.2013.

[5] 倪蓓,王从思.高校青年教师提高教学能力的方法和体会[J].教学研究.2006,29(5):408-412.

[6] 金忠明,林炊利著.教师,走出职业倦怠的误区[M].上海:华东师范大学出版社.2011.6:66.

[7] 余承海,姚本先.高校教师教学能力形成及发展的影响因素探析[J].高等农业教育.2006(3):48:50.

[8] 皮连生主编.学与教的心理学[M].上海:华东师范大学出版社.1997.5:13.