关于加速推进江苏省沿江地区裸大麦生产发展的思考

刘建

摘要:概述了裸大麦作为世界上古老的一个粮食作物所具有的丰富营养和突出的保健功能。在回顾江苏省沿江地区曾是全国重要的裸大麦生产基地基础上,明确裸大麦应实现由粮饲兼用向优质保健杂粮转型以及裸大麦在推进区域现代农作制度构建上突出作用等,提出了应重新认识江苏省沿江地区裸大麦的生产定位,最后阐明了强化科技驱动推进裸大麦生产的重点领域:一是加强优异种质挖掘,开展新品种选育;二是加强调优技术研究,实施标准化栽培;三是加强区域模式开发,构建高效化体系;四是加强产品研制开发,推进产业化发展。

关键词:江苏省;沿江地区;裸大麦;产业发展;对策思考;生产定位;重点领域

中图分类号: S512.309.9 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0001-04

裸大麦在长江中下游流域别称为元麦,在西藏、青海等地别称为青稞,是当地藏族居民的主食作物。裸大麦曾是长江中下游地区的主要粮食作物之一,与小麦、皮大麦(别称大麦)一起统称为“三麦”[1],足以说明裸大麦在该地区曾经的重要地位。自20世纪80年代开始,随着农业种植结构的多轮调整,加之其他的多重因素,造成裸大麦生产的全面萎缩,目前也只有零星式的种植。随着裸大麦营养价值与保健功能的研究与发现[2-5],笔者认为应高度重视裸大麦在江苏省沿江地区的发展,科学定位其在现代农业发展中的作用,将这一古老而又寻常的作物通过多层次开发、多元化利用,培育成为一个造福人类、致富农民、增效农业的区域特色新型产业。因此,笔者就如何加速推进江苏沿江地区裸大麦生产的发展作初步思考。

1 裸大麦具有丰富营养和突出的保健功能

1.1 裸大麦是古老的且具有丰富营养的粮食作物

裸大麦是大麦的一种,与皮大麦相比,其显著特点是成熟时籽粒不带稃(即成熟时麦壳与麦粒分离)。而大麦则是世界上古老的粮食作物之一,产量仅次于小麦、水稻、玉米,居第4位[6]。大麦在几千年前可能是供人类食用的第1个谷类作物,有史证认为中国早在西周以前(公元前1100年)栽培大麦(以六棱裸大麦为主)[7],后来被小麦和水稻所取代。

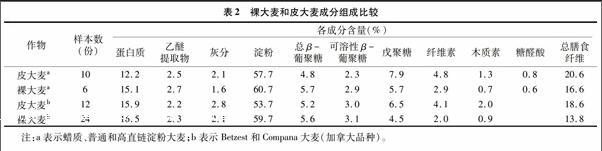

有研究发现,大麦籽粒的蛋白质和必需氨基酸以及维生素、微量元麦等营养物质均高于水稻、小麦、玉米等粮食[8],可见人类对其他谷物特别是小麦的偏爱主要由于其质地、外观、食味等因素,而并不是对其营养的考虑。根据对我国裸大麦营养成分分析结果[7](表1)可知,裸大麦籽粒蛋白质含量比皮大麦、玉米高1.3、4.8百分点;赖氨酸平均含量比玉米高68%,苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸含量均比皮大麦高,更比玉米高。

1.2 裸大麦突出的保健功能不断被发现和挖掘

现代研究表明,大麦中含有麦黄硐、麦芽粉、麦角类化合物、β-葡聚糖、大麦芽碱、尿囊素等多种活性成分,具有清除自由基、抗衰老、改善记忆、治疗老年痴呆症、降血糖、降血脂、抗癌、促孕抑乳等功能[9-11]。

大麦为药食同源植物[12],其嫩叶还含有许多有效成分。以大麦为原料做成的产品有麦绿素、麦芽粉等,内含大麦特有的芳香性黄酮类化合物、多酚类化合物和多种营养成分,具有纯天然、易吸收等特点,具有很好的医疗保健功能,其产品风靡北美、欧州、东南亚国家及澳洲等地[13-15]。经研究,麦绿素具有许多保健作用。麦苗体绿汁粉的生理功效有:对损伤的脱氧核糖核酸(DNA)促进修复;清除体内的自由基,防止人体受活性氧基损伤,延缓人体细胞衰老;抑制艾滋病毒活性,防止病毒细胞的感染;能刺激脑下垂体前叶,促进乳腺和精腺发育密切相关的乳类激素分泌;促使鱼肉等烧焦物变无害,防癌抗癌;抗炎、镇痛、抗溃疡、降血糖、降血压等[16-22]。有文献认为,麦绿素是世界上单项资源中营养物含量最丰富、最均衡,也最适合人体细胞的需要,是营养细胞、修复细胞的最佳选择[14]。

裸大麦籽粒中含有的总膳食纤维含量比较高(表2)[23-24]。膳食纤维是指能抵抗人体小肠消化、吸收,并在大肠内全部或部分发酵的可食用的植物性成分以及以多糖类为主的大分子物质的总称。它作为能够改善人体营养状况,调节生理机能的重要物质,继碳水化合物、蛋白质、脂肪、糖类、水、维生素和矿物质等六大营养素之后,被称为第七大营养素。近年来,在全世界范围内掀起了一股研究开发纤维食品的热潮[25]。大麦膳食纤维具有多种功能特性,国外已将大麦列为可溶性膳食纤维的重要来源。西方发达国家在20世纪末就开始了大规模的膳食纤维的研究与开发工作,目前在美、德、英、法等西方国家已形成一定的生产规模,资料显示,2009年膳食纤维类产品在欧美销售超过620亿美元[25]。裸大麦作为食物对于人类营养与保健方面的潜力,在于它的母育酚类化合物(生育酚、生育三烯酚,即维生素E)、可溶性纤维以及其他的可能迄今尚未发现的化合物[3]。母育酚类物质的生物效应包括抗氧化剂活性和人类血清低密度脂蛋白胆固醇降低效应。母育酚的浓度和组成(8种可能的异构体)在各种谷物来源中变化很大,大麦是一种最好的来源,既含高浓度的总母育酚,也含有利配比的大多数生物活性异构体。它们抑制胆固醇的研究最早是在1986年报道的,随后科学家们进行了动物试验[26],患有高胆固醇症的猪用补充了母育酚的饲料喂养后,总胆固醇降低了44%,低密度脂蛋白胆固醇降低了60%,脱脂蛋白B降低了26%,血栓素B2降低了41%,血小板降低了29%。在让人食用了富含母育酚和棕榈油的食品试验中也观察到了同样的效果。

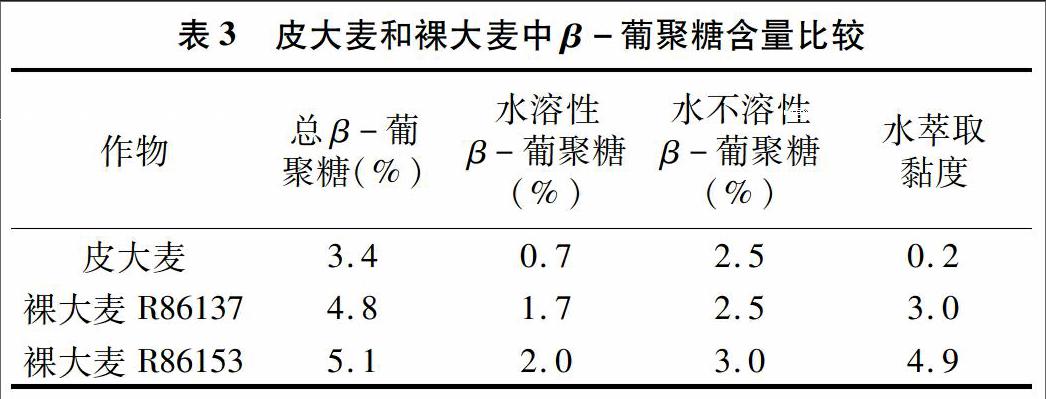

目前生物医学界普遍认为,β-葡聚糖具有清肠、调节血糖、降低胆固醇、提高免疫力等四大生理作用,β-葡聚糖的研制开发成为了热点[2]。β-葡聚糖的一个主要功能是预防结肠癌,其医学解释是,由于结肠内微生物的作用,β-葡聚糖分解生成挥发性脂肪酸,降低了pH值,从而降低了胆酸的7-α-脱羟基作用,这一结果使第1级胆酸转换到第2级胆酸减少了,如肿瘤促进剂的脱氧胆酸起到了抑制一些致癌微生物的作用。1963年Degret首先发现了β-葡聚糖具有降血脂的重要作用,由于β-葡聚糖和水混合后具有黏性,食用后减少了肠胃道吸收脂肪酸的速率。据报道,β-葡聚糖能够降低造成心血管疾病的低密度脂蛋白,保持和提高能够防止动脉粥样硬化的高密度脂蛋白的含量。此外,还发现β-葡聚糖能控制血糖水平。1989年美国蒙大拿州大学的Newman等在发现大麦籽粒中的β-葡聚糖能降低试验动物血液中的血浆胆固醇的含量后,国内外科学家开始将研究焦点集中在其降低人体胆固醇、防治心血管疾病的作用方面。在对人的临床试验中,将大麦制作成各种各样的烘焙食品并与小麦作比较[27],制作成平面包和松饼与燕麦作比较[28],2个比较试验结果显示,大麦在4周或更短的时间内均能明显降低人体血浆中的胆固醇水平。

自从20世纪70年代加拿大西部重新开发利用裸大麦以来,已激发人们重新发展利用这个古老作物的广泛兴趣。大麦在欧州特别是在地中海一直享有健康食品的美誉,它是维生素E最丰富的一个天然来源,那些饮食中富含谷类的人们很少发生关节硬化症[3]。藏族同胞用裸大麦籽粒炒熟后磨成青稞粉制成“糌粑”并将其作为主食,那里的人很少得糖尿病。有文献报道,将主食换成大麦饭,2次/d,坚持3个月,就可使腹部蓄积的内脏脂肪减少10%。

2 应该重新认识沿江地区裸大麦的生产定位

2.1 江苏省沿江地区曾是全国重要的裸大麦生产基地

20世纪80年代之前,我国裸大麦生产主要集中在青藏高原高寒区和长江中下游及沿海地区两大区域[7]。在长江中下游及沿海地区种植面积约23.3万hm2,其中以江苏省种植面积最大,是全国裸大麦主要生产基地[7],至20世纪90年代前后裸大麦仍有6.7万hm2以上。在江苏,裸大麦主体集中在沿江及高沙土麦区,太湖麦区、沿海麦区和丘陵麦区也有种植[29]。裸大麦作为该地区的主要夏熟作物之一,主要用作棉花、玉米、瓜类及部分蔬菜的前茬,其种植历史悠久,种质资源丰富。1983年编入中国大麦品种资源目录和1987年编入中国大麦品种资源目录续编,总计“入目”裸大麦农家品种和育成品种有151个,共15个变种。20世纪60年代前以六棱型裸大麦品种为主;20世纪70年代中期在生产水平提高的情况下,由于大面积应用的六棱型品种不抗倒伏,且易遭受赤霉病危害,所以开始用二棱型裸大麦品种浙114;20世纪80年代初随着浙114裸大麦黄化叶病发生、发展,六棱裸大麦品种退化,以江苏沿江地区农业科学研究所为代表的科研单位加强了以抗病、丰产为目标的裸大麦育种工作,自20世纪80年代中期以来,该所相继育成的裸大麦品种有通麦6号、通麦8号、苏裸麦1号和通0306等[30-32]。

2.2 裸大麦应实现由粮饲兼用向优质保健杂粮转型

伴随着经济发展带来的居民生活水平提高,我国居民存在着谷类食物摄取量下降明显而脂肪摄入量明显增加的不合理膳食特点。中国健康与营养调查(CHNS)对我国9省(区)进行了长期观察,发现我国居民虽然总能量摄入呈明显下降趋势,但脂肪供能比呈明显上升趋势,超过居民膳食指南推荐标准(脂肪供能比30%)的比例明显上升,而碳水化合物供能比在减少,低于膳食指南推荐标准(碳水化合物供能比55%~65%)的比例明显上升。我国居民的健康状态呈现出恶化趋势[33]:我国人群血脂水平呈持续上升趋势,尤其是少年儿童的血脂水平,估计我国血脂异常者至少2.5亿人;超质量和肥胖者明显增加,中国健康与营养调查(CHNS)监测的人群中2009年超质量率和肥胖率分别达30.0%、8.7%;我国约有糖尿病患者1亿多人,已成为糖尿病第一大国。

随着研究的深入,裸大麦被认为是目前已知的世界上降脂效果最好的谷类,坚持长期食用,可以降胆固醇,对心脏健康有益;除能降血脂外,还能降血糖,稳定血糖和胰岛素水平,缓解便秘。裸大麦被列为可溶性膳食纤维的重要来源,国外已有大规模的开发与应用。因此,裸大麦的产品研发应突出其“营养、保健”的功能定位,实现由传统的粮饲兼用向优质保健杂粮专用转变,与此同时也应特别注重多层次、多元化裸大麦产品开发,在有效满足餐饮“杂异化、保健型”大众化需求的同时,以大幅地提高裸大麦产品的附加值实现农业增效、农民增收。

2.3 裸大麦在推进区域现代农作制构建上作用突出

在20世纪80年代的农业结构调整、90年代的集约持续农业以及21世纪以来的现代农业转型等重要时期,农作制度研究与建设起关键作用。新时期,农作制度建设要紧密围绕国家“保障粮食安全、引领产业发展、资源环境保护、服务农村民生”等重大战略需求,在具体研究创新过程当中始终坚持“三个效率目标”的有机结合,不仅继续通过关键技术研究突破和技术优化集成攻关进一步提高土地产出率,保障农产品的有效供给能力,更注重降低农业生产投入成本以及水土等关键资源的利用效率,保障农业生态环境安全;同时还注重技术的适用性与简便化,提高劳动生产率[34-35]。

发展裸大麦生产,不仅能满足居民保健饮食、提高民众健康水平,对于合理利用资源、提高耕地产出、保障粮食安全同样具有重大意义,这对构建江苏省沿江地区现代农作制度具有突出的作用。一是随着品种改良与创新,裸大麦已经具有了较高的产量潜力,例如,江苏沿江地区农业科学研究所育成的通0306品系(该品系有望2015年定名为苏裸麦2号)在全省6个试点的生产试验中平均产量达6 949.5 kg/hm2(其中试点的最高产量达到8 552.7 kg/hm2);二是裸大麦成熟期通常在5月中旬,较小麦提前8~15 d,裸大麦的早熟早收有利于旱田多熟种植制度的茬口配置及综合增效,也有利于水稻的早播早栽及高产高效,从而提高耕地产出率;三是裸大麦易于实现轻简化栽培,其机械化生产技术,包括机械整地施肥、机械化播种、机械化高效植保、机械化收割、机械化烘干与加工、机械化秸秆还田等环节,均已完全成熟,生产的全程机械化能有效地提高效率、推进规模化生产;四是裸大麦为越冬作物,病虫害非化学化控防治的有途手段多,有利于实现作物增产与环境友好的协调统一;五是裸大麦可开发的产品多、潜力大,通过延伸功能保健产业链,构建区域特色高效产业的前景广阔。

3 强化科技驱动推进裸大麦生产的重点领域

3.1 加强优异种质挖掘,开展新品种选育

随着裸大麦营养和保健功能的发掘,应从优质杂粮、保健型食(饮)品原料的角度来定位裸大麦的用途,将其纳入江苏省沿江地区重要特粮作物加以规划和发展。围绕这一目标需求,重点加强特异型、功能型裸大麦种质资源的挖掘和新品种选育。加强国外优异种质的引进、国内育成的优良品种和地方资源的引进、征集和评价工作,特别关注对某些功能因子成分含量较高的特异性资源的挖掘与创制。在裸大麦的新品种选育方面,应着重围绕以下4个方面开展工作:一是重点开展早熟、抗倒、抗病(以抗黄花叶病为重点)、抗逆等综合性状优良的丰产品种选育;二是加强糯性、高膳食纤维含量、高β-葡聚糖含量的裸大麦新品种选育;三是加强适于麦绿素生产的专用型裸大麦品种选育;四是加强功能因子成分的遗传研究,开展具有保健功能、特异性强的新品种选育。

3.2 加强调优技术研究,实施标准化栽培

随着裸大麦产品的“营养、保健”食用功能的发掘,应从高产为目标的技术研发向目的产品高产与优质相协调为目标的方向转变,构建以产品安全为前提、高产优质相协调、技术轻简化与产出高效化相统一的标准化栽培体系。在裸大麦的栽培技术研发方面,应明确以下3个方面的研究重点:一是以高产为目标,加强以群体质量栽培为重点的技术创新与集成配套,建立丰产高效栽培技术体系;二是以专用产品为目标,加强以高附加值产品开发为目标、强化特定品质指标的技术创新与集成配套,建立裸大麦专用化生产品质调优技术体系;三是以有机型高档杂粮产品生产为目标,加强病虫草生态防控、耕层有机培肥等关键技术研发,建立从产地环境、生产管理、产品形成的全程控制有机生产技术体系。

3.3 加强区域模式开发,构建高效化体系

江苏省沿江地区处亚热带北缘,全年日照时数2 000~2 300 h,年均气温14~16 ℃,无霜期210~240 d,是三熟制种植的极限地带。该地区人多地少矛盾突出,加之其滨江临海、接壤上海的区位特点,其产品(多样化、高品质)、产量(单位面积农产品的周年产量)、产出(农田经济效益)的要求极高,发展多元多熟优质高效种植制度是区域现代农业发展的重要基础。应主动融合区域农业主导产业,开发裸大麦集约化种植模式。应重点围绕接茬玉米(大豆、花生)等特粮特经型、接茬瓜果菜等粮菜多元结合型、接茬水稻等粮食周年超高产型、林果地复种等冬季高效开发型,进行以生产投入轻简型、农田环境友好型、产品产出高效型等为目标的主导模式研发和关键技术集成配套,构建裸大麦高效化生产模式体系。

3.4 加强产品研制开发,推进产业化发展

裸大麦从麦芽、麦苗、青鲜籽粒至收干籽粒均可研制产品并加以开发利用,应科学地利用江苏省沿江地区的南通“世界首个长寿之都”、如皋“长寿之乡”的饮食习俗和食品特色与裸大麦营养保健研究新成果进行有机融合和多层嫁接,创新区域特色产品,创建长寿饮食产业链。

3.4.1 科学制订规划,明确产品及产业发展思路 加强市场调研,明确裸大麦的产品定位和目标市场,制定裸大麦产业发展规划。

3.4.2 强化产品开发,做到产品多元化和层次性 对接市场需求,做好粥(饮)食原料产品“糁儿”“粯子”普及,重视“焦屑”“冷蒸”等传统食品工艺优化,加强面条、速食粉等主食类或是速食型新品种开发[36],开展以裸大麦嫩叶或籽粒为原料的饮品研究与产品开发,探索以裸大麦为原料的茶饮、酒饮等新产品研发。

3.4.3 跟踪前沿进展,提升产业质量和开发效率 及时把握国内外的最新研究进展,加强对裸大麦功能性成分的提取、纯化,以及高附高值保健性功能产品研发。

3.4.4 加强科普宣传,不断增强居民的保健意识 加强对裸大麦营养与保健功能的科普宣传,增强民众合理饮食、健康饮食的保健意识,不断提高居民对裸大麦食物的认可接受度,从而提升裸大麦产品的普及率。

参考文献:

[1]徐浩新. 种好稻茬麦[J]. 上海农业科技,1974(10):10,12.

[2]吕耀昌. 裸大麦中β-葡聚糖的开发和利用[J]. 大麦科学,1998(2):43-45.

[3]俞美莲,刘宗镇,Vivar H. 重新发展裸大麦生产的前景[J]. 上海农业学报,1999,15(3):85-91.

[4]姚玮华,王若兰. 一种极富潜力的农作物——裸大麦[J]. 西部粮油科技,2003,28(5):41-43.

[5]杨 涛,曾亚文,萧凤回,等. 药用大麦及其活性物质研究进展[J]. 麦类作物学报,2007,27(6):1154-1158.

[6]陈明贤,张国平. 大麦的利用现状及前景探讨[J]. 大麦与谷类科学,2010(3):11-14.

[7]拾方坚. 中国栽培裸大麦的品种特性及其应用价值[J]. 麦类作物学报,1992(3):41-43.

[8]卢良恕. 中国大麦学[M]. 北京:中国农业出版社,1996:232.

[9]凌俊红,王 楠,任玉珍,等. HPLC法测定大麦芽中麦黄酮[J]. 中草药,2005,36(11):1632-1634.

[10]陈建尧,孔维宝,赵海锋.大麦和麦芽的抗氧化力及其与多酚含量的关系[J]. 啤酒科技,2006(8):63-67,70.

[11]彭少芳,杨志忠,吴攀创,等. 促孕胶囊治疗高催乳素血症引起的不孕(育)症[J]. 中华男科学,2000,6(1):18-21.

[12]程京艳,翟胜利.药食同源——大麦小麦谷子[J]. 首都医药,2006(10):50-51.

[13]廖惠珍,许榕仙,谢炳林.麦草粉生物学效应观察[J]. 营养学报,1995,17(3):317-320.

[14]朱崇法,杨 力. 麦绿素开发大有可为[J]. 大麦科学,2000(3):47-48.

[15]黄碧光,刘思衡. 麦苗的营养保健价值及其开发利用[J]. 食品研究与开发,2001,22(5):40-42.

[16]杨素珍,王 伟,李 磊,等. 麦绿素保健食品的研制[J]. 食品工业科技,2002,23(7):94-96.

[17]张立武.青稞麦绿素的制备及其抗疲劳和耐缺氧功能评价[D]. 重庆:西南农业大学,2005.

[18]邵承斌,吴四维,陈静华. 麦草粉的抗氧化作用研究[J]. 天然产物研究与开发,2001,13(2):27-29.

[19] Cremer L,Herold A,Avrarn D,et al.Inhibitory capacity of some fractions isolated from a green barley extract upon TNF alpha production by the cells of the cells of the THP-1 human monocytes line[J]. Romanian Archives of Microbiology and Immunology,1996,55(4):285-294.

[20]Badamchian M,Spangelo B L. Isolation of a vitarrnin E among from a green barley leaf extract stirnulates release of prolactin and growth hormone from rat anterior pituitary cells in vitro[J]. J Nutri Biochem,1994,5(3):145-150.

[21]Kaxurni K K,Hagiwara Y. Antioxidative of an isoflavonoid,2″-O-glycosylisovitexin isolated from green barley leaves[J]. J Agricul Food Chem,1992,40(10):1843-1845.

[22]Osawa T H. Anovel antioxidant isolated from young green barley leaves[J]. J Agricul Food Chem,1992,40(7):1135-1138.

[23]Oscarsso M. Composition and microstructure of waxy normal and high amylase barley samples[J]. Journal of Cereal Science,1997,26:259-264.

[24]Xue Q. Influence of hull-less,waxy starch and short-awn genes on the composition of barleys[J]. Journal of Cereal Science,1997,26:251-257.

[25]张静雯. 膳食纤维的功能及在食品中的应用[J]. 食品工程,2011(4):17-18,37.

[26]Qursehi A A. Dietary tocotrienols reduce concentrations of plasma cholestetol,apolipoprotein B,thromboxane B2 and platelet factor 4 in pigs with inherited hyperlipidemias[J]. The Journal of Clinical Nutrition,1991,53:10425-10465.

[27]Newman R K. The hypocholesterolemic effect of barley-foods on healthy men[J]. Nutrition Reports International,1989,39(14):749-760.

[28]Newman R K. The hypocholesterolemic function of barley-glucan[J]. Cereal Foods World,1989,34:883-886.

[29]刘 建. 江苏裸大麦[M]. 北京:科学技术文献出版社,2014:4-7.

[30]裘维绿,李 莉,朱荣华. 裸大麦新品种“通麦6号”选育、特性及丰产技术[J]. 大麦科学,1989(4):26-27.

[31]沈明德,朱荣华,江银荣,等. 抗病裸大麦通麦8号的选育及丰产栽培技术[J]. 大麦科学,1996(2):33-34.

[32]魏亚凤,刘 建,江银荣,等. 裸大麦新品种苏裸麦1号的特征特性及栽培技术[J]. 大麦科学,2005(3):35-36.

[33]王 文,朱曼璐,王拥军,等. 《中国心血管病报告2012》概要[J]. 中国循环杂志,2013,28(6):408-412.

[34]张志斌.不同生态区农艺措施对裸大麦产量的影响[J].江苏农业科学,2013,41(7):78-81.

[35]高旺盛. 新时期现代农作制度建设与技术创新重点[M]//中国农学会耕作制度分会.中国农作制度研究进展.北京:中国农业科学技术出版社,2012:3-8.

[36]刘新红,党 斌,吴昆仑,等.淀粉蛋白组成对裸大麦面条食用品质的影响[J].江苏农业科学,2014,42(5):205-209.