不同管理方式对贵州典型暖性草地土壤有机碳的影响

胡庆贺 徐海峰 张习敏等

摘要:以贵州省龙里典型性暖性草原为对象,研究典型草地、不围栏、割草管理、灌丛管理4种不同管理方式对土壤有机碳含量、有机碳密度的影响,结果表明,不同管理方式对典型暖性草地土壤有机碳含量、有机碳密度具有明显影响;不围栏管理导致土壤碳密度显著下降,同时在灌丛管理下地质地貌条件的差异同样对土壤有机碳含量产生影响;对典型草地进行围栏可以提高土壤碳密度,促进土壤有机碳积累、固定,同时也有利于退化草地的恢复。

关键词:喀斯特地貌;暖性草地;土壤有机碳;管理方式

中图分类号:S153.6 文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2015)03-0330-04

土壤碳库研究及碳汇问题是近年来土壤碳循环与全球变化领域的研究热点,有机碳是土壤的重要组分[1]。土壤有机碳(soil organic carbon,SOC)作为土壤微生物的重要能源及最主要的营养元素,对土壤性质及养分供应能力产生重要影响,同时对土壤中C、N、S、P等养分的转化循环具有重要意义,土壤有机碳库储量巨大,在全球碳循环中占有重要地位[2-5]。土壤有机碳作为陆地生态系统碳循环的关键部分,其微小变化将对大气碳平衡产生巨大影响。我国草地碳库中土壤有机碳存在巨大的空间异质性,85%以上的土壤有机碳分布在温带、高寒带草地土壤中,所以开展温带暖性草丛土壤有机碳研究尤为重要。龙里草原灯芯草群落是典型的南方暖性草地,也是热带亚热带地区重要群落类型,我国暖性草地主要分布在贵州省、广西壮族自治区、云南省。随着我国退耕还草工程的开展,草地土壤有机碳的变化机制研究日益受到重视,国内学者对土壤有机碳分布特征开展了一些探索工作,但是主要集中在温性草地土壤、荒漠土壤方面,关于喀斯特地区暖性草地土壤有机碳分布特征研究不多。贵州省喀斯特暖性草地是西南喀斯特草地的重要组成部分。本研究探讨表层土壤有机碳含量、有机碳密度在不同管理方式下的空间分异以及随土层深度的垂直变化,旨在为典型暖性草地的有效管理提供依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区现状

研究区位于黔中腹地龙里县龙里草原乡(26°21′3.56″N,106°53′26.16″E),海拔1 596 m,境内中低山丘陵地貌,碳酸盐岩广布,以地带性黄壤、黄红壤为主,为黔中典型喀斯特高山台地草原,属于中亚热带湿润季风气候,年平均降水量为1 158.5 mm,最少年为859.3 mm,年均气温14.7 C,极端最高气温35 ℃,极端最低气温-3 ℃,积温4 274.0~4 574.6 ℃,立体气候明显,热量充足,干湿二季分明。该区地带性植被为亚热带暖性草丛草地,建群种为灯芯草(Juncus effusus)、水虱草(Fimbristylis miliacea)、酸模(Rumex acetosa)、鸡腿堇菜(Viola acuminata)、荩草(Arthraxon hispidus)、朝天罐(Osbecgia opipara)等[6-7]。群落类型在西南地区具有广泛代表性,是研究我国乃至世界暖性草丛土壤碳含量对碳源/碳汇功能影响的理想场地。

1.2 方法

2012年3月,在研究区内设置4块80 m×20 m长期性固定监测样地,3个围栏管理:典型草地(typical-grassland,TG)、割草(刈割)管理(mowing-management,MM)、灌丛管理(bush-administration,BA),1个不围栏(no-fence,NF)管理,其中典型草地、灌丛草地属于不同演替序列,典型草地、割草(刈割)、不围栏(放牧)采用不同的管理措施。2012年3—4月对样地进行试验布置,采样时间为8月底9月初,采用固定深度法,每个处理设置5个1 m×1 m小样方,用直径5 cm土钻取样,取样深度为20 cm,共分3层(0~5、5~10、10~20 cm),相同土层进行3次重复取样,混合均匀后装入自封袋。每处理挖1个150 cm×50 cm×100 cm(长×宽×深)的土壤剖面,采用环刀法,50 cm深度上每隔5 cm分5层取土测定土壤密度,每层5个重复采样。由于贵州地区特殊的喀斯特地貌,土层浅薄,石灰岩广布,采样深度受限,只能取样到 0~30 cm 土层。

1.2.1 样品分析方法

将土样带回实验室风干处理,用粉碎机打碎并保存,采用干烧法,使用元素分析仪(Elementar Analysensysteme GmbH)在CNSO模式下测定土壤有机碳含量;采用烘干法测定土壤密度,在100 ℃恒温箱中烘干至恒质量。

1.2.2 土壤有机碳密度计算方法

2 结果与分析

2.1 土壤有机碳含量

2.1.1 不同管理方式下土壤有机碳剖面垂直分布特征

单位质量土壤中有机碳含量即为土壤有机碳含量,代表有机碳在土壤中的比例,用g/kg表示。不同管理方式下草地会对土壤有机碳输入、输出产生影响,且土壤有机碳输入、输出变化又深刻影响土壤有机碳含量变化[11]。由图1可知,不同管理方式下土壤有机碳含量总体呈自上而下逐渐降低的趋势,不同管理方式下土壤有机碳含量随土层深度的增加而减少的程度不同。典型草地各土层土壤有机碳含量间均差异显著;不围栏管理、割草管理除10~20 cm与20~30 cm土层土壤有机碳含量差异不明显外,其他各层差异显著(P<0.05)。灌丛管理各土层有机碳含量均呈现显著差异(P<0.05)。4种管理方式下,0~10 cm表层土壤有机碳含量都显著高于其他土层。

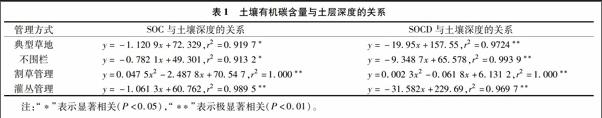

如表1所示,典型草地、不围栏、灌丛管理土壤有机碳含量与土层深度之间呈直线关系,且显著负相关(P<0.05),说明随土壤深度的增加有机碳含量呈下降趋势,土壤有机碳含量在0~30 cm土层中的递减速率依次是典型草地>灌丛管理>不围栏。endprint

2.1.2 不同管理方式对土壤有机碳含量的影响

从图1可以看出,不同管理方式下土壤有机碳含量在同一土层分布也存在差异。0~10 cm土层有机碳含量为典型草地>不围栏>割草管理>灌木管理,20~30 cm土层有机碳含量为典型草地>割草管理>不围栏>灌木管理。0~10、10~20 cm土层4种管理方式下土壤有机碳含量均呈显著性差异(P<0.05);20~30 cm土层仅典型草地呈差异显著(P<0.05),其他管理方式差异不明显。

2.2 土壤有机碳密度(SOCD)

2.2.1 不同管理方式土壤有机碳密度剖面垂直分布特征

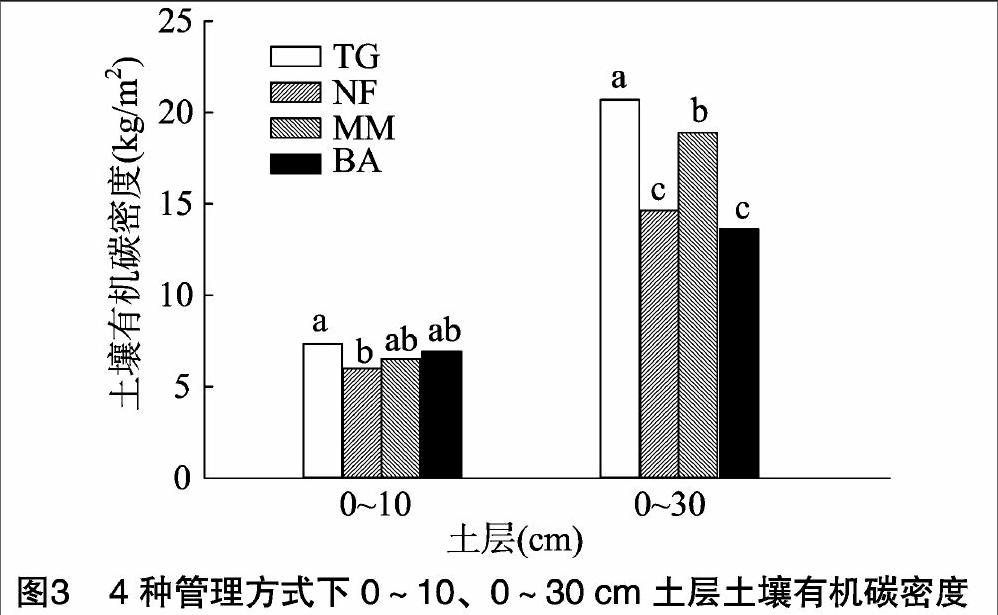

土壤有机碳密度通常是指单位面积一定深度土体中土壤有机碳储量,由于排除了面积因素的影响而以土体体积为基础来计算,故土壤碳密度已成为评价、衡量土壤中有机碳储量的重要指标[12-15]。由图2可知,有机碳密度在土壤中的垂直变化趋势与有机碳相似,这是由于不同管理方式下土壤密度差异较小,即土壤有机碳密度随土层深度的增加而逐渐减小。4种管理方式下,0~10 cm表层土壤碳储量占0~30 cm土层总碳储量的40.43%,10~20 cm土层碳储量占总量的70.52%,20~30 cm土层碳储量占总量的29.50%。典型草地、不围栏、灌丛管理下土壤有机碳密度与土层深度呈线性负相关,土壤有机碳密度随土壤深度的递减速率为灌丛管理>典型草地>不围栏,割草管理下土壤有机碳密度同土壤深度呈二次幂函数相关。不围栏处理下0~10 cm 土壤有机碳密度与10~20、20~30 cm土层之间呈显著差异(P<0.05)。其他3种管理方式下各层土壤有机碳密度差异不显著。

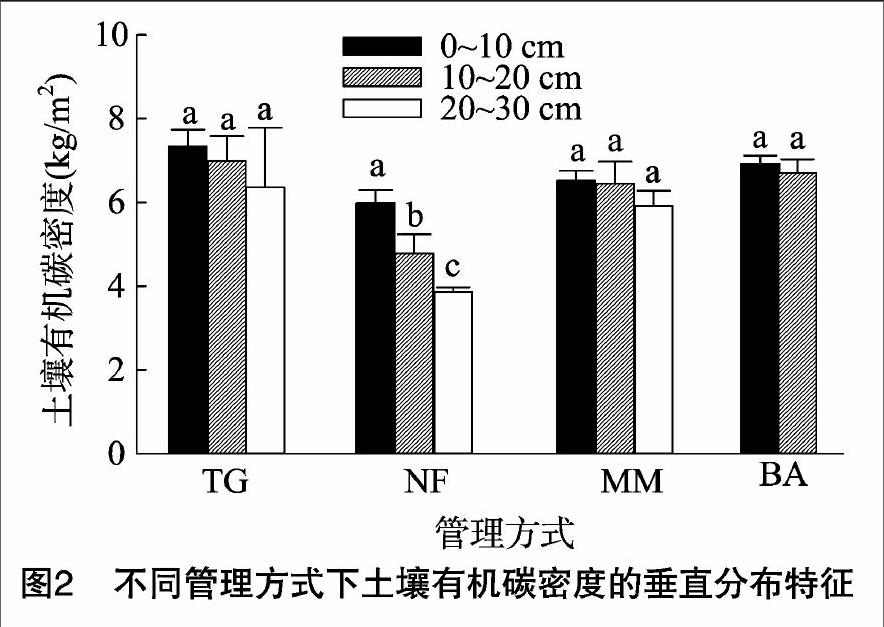

2.2.2 不同管理方式对土壤有机碳密度的影响

为了对不同土类、地域进行比较,通常计算0~20、0~100 cm土层的土壤有机碳密度[16-17]。由于贵州省特殊的喀斯特地貌,土层浅薄,石灰岩广布,土层只能延深至30 cm,所以为了比较不同管理方式下土壤有机碳密度,本研究探讨4种管理方式下 0~10、0~30 cm土层的土壤有机碳密度。由图3可知,0~10 cm土层不同管理方式下的有机碳密度依次为:典型草地>灌丛管理>割草管理>不围栏,分别为7.33、692、652、5.99 kg/m2。典型草地、不围栏管理方式下有机碳密度之间存在显著差异,其他管理方式之间差异不显著。0~30 cm 土层有机碳密度依次为:典型草地>割草管理>不围栏>灌木管理,分别为20.68,18.88,14.63、13.62 kg/m2。典型草地同其他管理方式之间存在显著差异,割草与其他管理方式之间也存在显著差异,不围栏、灌丛管理之间不存在显著差异。本研究结果表明,对典型草地进行围栏保护可以提高0~10、0~30 cm土壤有机碳密度;不围栏下,由于放牧时牲畜践踏、人为破坏,导致土壤有机碳密度处于相对较低的水平;割草管理下,8月中下旬完成刈割,地上生物量、凋落物量减少,表层土壤有机碳密度相对较低,深层土壤有机碳密度相对较高。灌丛管理下由于土壤表层受灌木优势种、草本优势种的影响,地上生物量、凋落物量较大,土壤有机碳密度高于不围栏、割草管理。灌丛管理下土壤深层砾石较多,土层浅薄,不利于植物根系发育生长,造成土壤有机碳密度明显低于其他管理方式。

3 结论与讨论

3.1 贵州省典型暖性草地土壤有机碳含量随土壤深度的变化情况

贵州省典型暖性草地土壤有机碳含量随土层深度的增加而减少,4种管理方式下有机碳含量差异显著,主要表现在 0~20 cm 的表层土壤。因为土壤有机碳主要来源于植物根系及凋落物的分解,所以土壤有机碳含量分布规律与地上凋落物量、植物根系生物量、植物根系深度密切相关[18]。贵州省典型暖性草地凋落物主要集中在土壤表层,植被根系也主要分布在0~20 cm的表层土壤,随着土层深度的增加,土壤含水量、土壤温度、土壤质地条件变差,植物根系量随之减少,有机质来源也随之减少,因此有机碳含量随土层深度增加而降低[19-23]。不同管理方式下土壤有机碳含量随土壤深度降低的趋势不同,典型草地、不围栏、灌丛管理下土壤有机碳含量同土层深度呈显著负线性相关,割草管理下土壤有机碳含量同土层深度呈二次幂函数相关。由于刈割直接破坏草原植被,导致草地根系生物量及凋落物量明显减少,0~20 cm土层有机碳含量变化很大,说明植被的干扰破坏对有机碳含量的影响主要集中在表层。

3.2 围栏处理对典型草地土壤有机碳含量的影响

围栏处理下的典型草地相当于对其进行封育,通过自然力的作用使退化草地的植被与土壤得到恢复与重建[24]。围栏管理一方面避免了草地的人为刈割以及牲畜采食、践踏,使植被盖度、植物多样性得到较快恢复,随着凋落物的返还,增加了土壤碳贮量;另一方面,围栏后的植被盖度增加,植被对降尘、风吹蚀土壤细粒组分截获量增加[25-26]。本研究选用的是围栏2年的次生草地,物种多样性丰富,幼苗更新快,所以不管是土壤有机碳含量还是土壤有机碳密度均大于其他管理方式。

3.3 不围栏处理对典型草地土壤有机碳含量的影响

不围栏管理下草地受放牧影响严重,过度放牧是影响草地生态系统土壤有机碳含量的重要因素之一[27]。本研究表明,不围栏管理下0~10 cm表层土壤碳储量比典型草地、割草管理、灌丛管理低,可见不围栏管理下放牧对土壤碳储量的影响主要集中在表层土壤。由于牲畜对草地采食量增加,导致植被盖度、地上生物量下降,凋落物量减少,同时也造成植物根系得不到养分供应,地下生物量也随之减少,进而造成土壤有机碳含量减少。尤其是在春冬2个非生长季,草地植被低矮稀少,盖度小,加上风蚀作用,加剧了土壤有机质损失。

3.4 割草处理对典型草地土壤有机碳含量的影响

刈割是一种人为干扰栽培技术,也是草地利用管理的主要方式[28-30]。本试验刈割留茬3 cm,属于重刈割,土壤有机碳密度同土壤深度呈二次幂函数相关,有机碳密度随土层深度增加而缓慢减少,越往深层减少越慢,深层土壤根系相对不围栏、灌丛管理发达,土壤有机碳密度相对较高。今后笔者将对割草管理下不同刈割强度土壤有机碳含量、有机碳密度进行深入研究,揭示贵州省典型暖性草地土壤有机碳含量、土壤有机碳密度的变化规律。endprint

3.5 灌丛处理对典型草地土壤有机碳含量的影响

灌丛管理下土壤有机碳密度与土层深度呈线性负相关,灌丛管理下土壤表层有机碳密度受灌木优势种、草本优势种的影响,地上生物量、凋落物量较大,有机碳密度高于不围栏管理、割草管理。灌丛管理下深层土壤砾石较多,土层浅薄,不利于植物根系发育生长,造成土壤有机碳密度明显低于其他管理方式。

贵州省典型暖性草地在不同管理方式下土壤有机碳含量、密度都随着土层深度的增加而减少,管理方式不同其减少程度也不同。不围栏管理、灌丛管理、典型草地的土壤有机碳含量与土层深度呈显著负线性相关;割草管理下土壤有机碳含量与土层深度呈二次幂函数分布。0~30 cm各土层典型草地土壤有机碳含量均高于其他管理方式,0~20 cm土层不围栏管理下土壤有机碳含量最低,20~30 cm土层灌丛管理下由于地质原因,土层浅薄,砾石较多,土壤有机碳含量极低。不同管理方式下对土壤有机碳密度的影响集中在0~10、0~30 cm土层。由此可见,放牧导致土壤有机碳密度明显下降,同时地质地貌条件也对土壤有机碳产生影响。围栏管理下的典型草地有利于保持并提高土壤有机碳密度,特别是长期围封对土壤有机碳的恢复积累都将起到积极的作用,因此从提高碳储量角度看,应该禁止贵州省典型草原过度放牧,鼓励实行适当的草原管理措施。

参考文献:

[1]袁海伟,苏以荣,郑 华,等. 喀斯特峰丛洼地不同土地利用类型土壤有机碳和氮素分布特征[J]. 生态学杂志,2007,26(10):1579-1584.

[2]Holt J A. Grazing pressure and soil carbon,microbial and enzyme activities in semi-arid northeastern Australia[J]. J Applied Soil Ecology,1997,5:143-149.

[3]Chen F S,Zeng D H,Narain S A,et al. Effects of soil moistureand soil depth on nitrogen mineralization process under Mongolian pine plantations in Zhanggutai sandy land,P.R.China[J]. Journal of Forestry Research,2005,2:101-104.

[4]王小利,苏以荣,黄道友,等. 土地利用对亚热带红壤低山区土壤有机碳和微生物碳的影响[J]. 中国农业科学,2006,39(4):750-757.

[5]Smoliak S,Dormaar J F,Johnston A.Long-term grazing effect on Stipa-Bouteloua prarie soil[J]. J Range Manage,1972,25:246-250.

[6]陈芙蓉,程积民,刘 伟,等. 不同干扰对黄土高原典型草原土壤有机碳的影响[J]. 草地学报,2012,20(2):298-304,311.

[7]许中旗,李文华,许 晴,等. 人为干扰对典型草原土壤碳密度及生态系统碳贮量的影响[J]. 自然资源学报,2009,24(4):621-629.

[8]邵月红,潘剑君,许信旺,等. 浅谈土壤有机碳密度及储量的估算方法[J]. 土壤通报,2006,37(5):1007-1011.

[9]刘 伟,程积民,陈芙蓉,等. 黄土高原中部草地土壤有机碳密度特征及碳储量[J]. 草地学报,2011,19(3):425-431.

[10]金 峰,杨 浩,蔡祖聪,等. 土壤有机碳密度及储量的统计研究[J]. 土壤学报,2001,38(4):522-528.

[11]Jackson R B,Schenk H J,Jobbagy E G,et al. Belowground consequences of vegetation change and their treatment in models[J]. Ecological Applications,2000,10(2):470-483.

[12]解宪丽,孙 波,周慧珍,等. 中国土壤有机碳密度和储量的估算与空间分布分析[J]. 土壤学报,2004,41(1):35-43.

[13]陈庆强,沈承德,易惟熙,等. 土壤碳循环研究进展[J]. 地球科学进展,1998,13(6):46-54.

[14]王绍强,周成虎,李克让,等. 中国土壤有机碳库及空间分布特征分析[J]. 地理学报,2000,55(5):533-544.

[15]孙维侠,史学正,于东升,等. 我国东北地区土壤有机碳密度和储量的估算研究[J]. 土壤学报,2004,41(2):298-300.

[16]李凌浩. 土地利用变化对草原生态系统土壤碳贮量的影响[J]. 植物生态学报,1998,22(4):13-15.

[17]王艳芬,陈佐忠. 人类活动对锡林郭勒地区主要草原土壤有机碳分布的影响[J]. 植物生态学报,1998,22(6):66-72.

[18]IGBP Terrestrial Carbon Working Group.The terrestrial carbon cycle:Implications for the Kyoto Protocol[J]. Science,1998,280:1393-1394.

[19]赵锦梅,高 超,张德罡. 祁连山东段不同退化高寒草甸土壤有机碳密度研究[J]. 草地学报,2010,18(1):21-25.endprint

[20]李金芬,程积民,刘 伟,等. 黄土高原云雾山草地土壤有机碳、全氮分布特征[J]. 草地学报,2010,18(5):661-668.

[21]蔡晓布,张永青,邵 伟. 不同退化程度高寒草原土壤肥力变化特征[J]. 生态学报,2008,28(3):1034-1044.

[22]李裕元,邵明安,郑纪勇,等. 黄土高原北部草地的恢复与重建对土壤有机碳的影响[J]. 生态学报,2007,27(6):2279-2287.

[23]陶 贞,沈承德,高全洲,等. 高寒草甸土壤有机碳储量和CO2通量[J]. 中国科学D辑:地球科学,2007,37(4):553-563.

[24]Husey K F,Steven S S,Bilal S.The effect of long term grazing exclosure on range plants in the central Anatolian Region of Turkey[J]. Environmental Management,2007,39:326-337

[25]赵哈林,大黑俊哉,周瑞莲,等. 人类活动与气候变化对科尔沁沙质草地植被的影响[J]. 地球科学进展,2008,23(4):408-414.

[26]董全民,李青云,马玉寿,等. 放牧强度对夏季高寒草甸生物量和植被结构的影响[J]. 青海草业,2002,11(2):8-10,49.

[27]Chen Z Z,Li L H,Wang Q B. Changes in soil carbon storage due to overgrazing in Leymus chinensis steppe in Xilinriver basin of Inner Mongolia[J]. Journal of Environmental Science,1997,9(4):486-490.

[28]朱 珏,张 彬,谭支良,等. 刈割对牧草生物量和品质影响的研究进展[J]. 草业科学,2009,26(2):80-85.

[29]郑庆福,杨恒山,赵兰坡. 刈割次数对杂交甜高粱草产量及品质的影响[J]. 草业科学,2009,26(2):76-79.

[30]刘 震,刘金祥,张世伟. 刈割对豆科牧草的影响[J]. 草业科学,2008,25(8):79-84.endprint