河流分散管理与集中管理模式比较研究

---以青岛大沽河为例

张卓群,王 静,肖 强,姜 铭,于升峰,舒飞涛(.青岛市科学技术信息研究所,山东 青岛 66003;.青岛科技大学,山东 青岛 6606)

河流分散管理与集中管理模式比较研究

---以青岛大沽河为例

张卓群1,王 静1,肖 强1,姜 铭2,于升峰1,舒飞涛1

(1.青岛市科学技术信息研究所,山东 青岛 266003;2.青岛科技大学,山东 青岛 266061)

摘 要:河流流域资源的可持续发展是关乎社会经济可持续发展的重要内容,研究当今国际上的河流管理模式及其发展趋势具有重要的现实意义。本文分析了国际上河流分散管理、集中管理两种模式的不同特点,通过比较两者在机构形式、管理效果、协调性、规划监督、投资效益、管理标准等方面的差异,得出集中管理为先进的河流管理范式。最后以青岛大沽河综合治理后的实际情况为例,剖析了其现行管理体制中存在的问题,设计了实施集中管理的思路。

关键词:河流流域管理;分散管理;集中管理;比较研究;大沽河

0 引言

河流在自然生态系统和国民经济运行中扮演着非常重要的角色,它不仅给人类提供了宝贵的水资源,也对自然环境起着重要的调节和改善作用。流域空间是一个完整和复杂的系统,不仅包括河床和堤岸等空间,也包括相关的地下水、湿地、水生生物、植被等自然元素。现实中,人类很多的掠夺行为破坏了河流的自然资源与生命力,河流退化已被公认是全球性的生态环境问题,如果失控将给人类和所有生物带来灾难性后果,河流保护与管理成为全世界面临的一个重大课题。

我国河流管理面临的问题相当突出,其中管理体制不合理是一个方面。研究探索合理先进的管理体制,对确保我国河流资源可持续利用、水生生态系统的恢复和生态环境的改善具有重要意义。

由于各国不同的自然、经济和社会条件,河流管理并没有统一的模式,但基本可概括为分散管理、集中管理两大类。这两类管理模式具有不同的理念、内涵,产生了不同的管理绩效。

本文旨在通过比较现今国际上河流管理两种不同模式,并结合青岛大沽河流域管理存在的问题,探索改革我国中小河流管理体制的方案。

1 分散管理模式

(1)分散管理模式的概念与特征。分散管理模式是最早的河流管理方式,历史悠久,包括管理职能的分散和地理空间的分散。前者指河流流域内农业灌溉、城市供水、水资源开发、防洪、污染控制由不同的政府部门管理;后者是指将河流按流经行政区域划分,各区段的管理职能归所在地方政府,实践当中这两者经常是相互交叉的。

河流分散管理突出了各流经区域行政部门的管辖地位,各司其职,责任明确,分解了整个河流管理工作量,也能提高地方政府和各管理部门的自主性、积极性,在特定政治经济条件下起到了一定积极作用。但这种模式源于人类对河流系统的片面认识,完整水系被人为分割,违反自然规律。形成了上、中、下游(或各区段)各有其主,寻求局部利益最大化,上游往往借地理优势损害下游利益;多部门、多层次的职能管理易造成权力交织、各自为政、部门或地方保护主义和资源竞争的矛盾冲突,管理效率低下。

(2)分散管理模式的发展演进.世界上一些发达国家都经历过分散管理阶段。例如,英国很长一个阶段是按照行政区来划分流域管辖权。但在1973年通过的《水法》改变了分区管理,将全国流域划分为10个水务局,由每个水务局全面对本辖区水资源统一管理。现已由过去的多头分散管理基本上统一到以流域为单元的综合性集中管理,逐步实现了水的良性循环,促进流域经济和社会的繁荣发展,成就斐然,被称英国在水资源管理领域的“现代革命”。此外还有法国等其他的一些国家和地区也经历了从地方流域分权管理到集中管理的历史演进[1]。

2 集中管理模式

(1)集中管理模式的概念与特征。随着社会和经济的发展,许多国家河流管理逐渐趋向于集中管理,即由政府设立专门机构或指定代理机构对河流资源进行统一管理。该模式强调将流域视为一个整体单元,对包括河流上中下游、两岸、地表水与地下水、水资源、水土保持、湿地、林木植被、生物资源以及堤坝等河流工程的一体化综合管理。

流域资源综合管理的理念是在《都柏林原则》和1992年联合国环境与发展大会的“21世纪议程”精神指导下产生的,宗旨是以公平的方式,在不损害重要生态系统可持续性的条件下,促进水、土及相关资源的协调开发和管理。其核心是提高水资源的利用效率,合理确定河流开发的限度,充分考虑维护河流的健康和可持续性。

该理念是人类社会经济、环境发展到一定程度的产物。世界上欧美等发达国家和地区在城市发展过程中,在经历了治理污染、恢复生态、重新建设,特别是进入21世纪后,河流管理方式有了重大变化,开始从单纯河流向整体流域、从单一目标到多目标、从静态到动态演变。其具体实施方式是由生态系统的利益相关者共同参与,打破原有部门管理和行政管理界限,在流域范围内通过跨部门和跨区域协调管理、合理开发利用和保护流域资源、服务功能,以充分发挥最大化的经济、社会和环境效益。

集中管理模式就是这种理念的产物。其优势是避免了多头领导,由独立的流域管理机构进行政策、法规与标准的制定,并负责流域资源开发利用所涉及的各部门、各地区间的利益协调。同时成立专门的流域资源市场化运营机构,对流域内各类基础设施实施统一管理与维护,流域内资产和资源统一运营。这种管理模式有利于流域资源统一规划、统一管理、统一经营,易于方案的实施和政策的推广。集中管理并非集权,而是而是能够平衡协调多方利益与兼顾河流资源本身的复杂性。这种模式对管理体制和管理能力的要求较高。

(2)集中管理模式的支撑保障。河流流域集中管理模式是一个动态、复杂的体系,需要综合运用法律、行政、经济等手段。

首先要以国家法律等形式确定统一的流域管理机构,明确其职权、地位、组织架构、与流域流经地方政府的关系等,如美国的《科罗拉多河管理法》、《田纳西河流域管理法》、西班牙的《塔霍-赛古拉河联合用水法》、日本、英国的《流域管理条例》等等;还有很多分散在各国的流域管理法中,如欧洲的《水宪章》,英国、法国、西班牙的《水法》等等,都明确规定基于河流流域的自然属性和实际状况建立适当的水资源管理机构进行统一管理;二是建立、发展、完善相应的运行体制。世界其他国家的实践中,都注重建立一种政府各有关部门、地方政府、用水户广泛参与的民主协商机制,集中与分权相适应。但在权力交叉中,要确立流域管理机构的领导地位;在赋予其很大行政管理权的同时还要给予相当的自主权[2]。

其次,流域集中管理需建立市场机制,运用合理的经济手段[3]。以资产经营实体承担流域资源开发、利用、保护的市场化运作。其中最主要的是由政府建立水市场,制定水价、进行水权交易。从整体上按照流域资源和利益相关者进行通盘考虑,建立取水、供水、污水处理排放、收费等方面的集中管理审查制度体系,按照“污染者付费”、“使用者付费”的原则实施,形成一个完善的流域水权交易市场,实现水资源合理优化配置。

3 集中管理与分散管理的比较分析

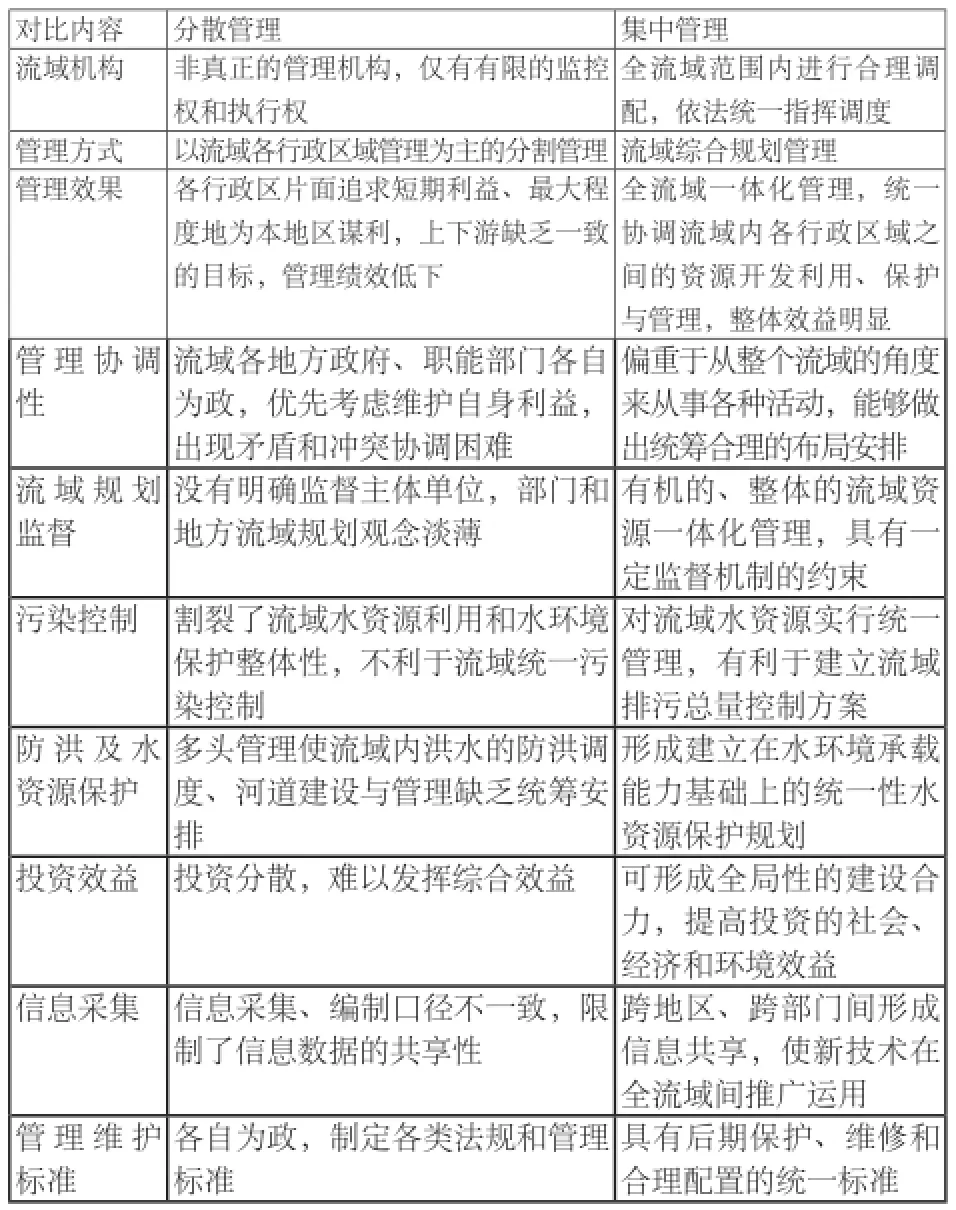

以上对河流分散管理、集中管理两种模式做了概况阐述,一些详细内容限于篇幅未展开说明,两种模式的全面比较见表1。

表1 河流分散管理与集中管理的比较

世界上许多国家和地区在流域水资源管理实践中都经过了长期的探索和努力,随着社会的发展和对生态环境的重视,河流流域的自然属性越来越被尊重,分散管理模式的弊端越来越明显,流域集中式管理模式已成为国际趋势和先进河流管理的主导范式。美国田纳西河、英国泰唔士河、澳大利亚墨累-达令河等著名河流均采用了这种模式,近年来我国辽宁省的辽河、西安的浐灞河等也在国内率先采用了这种管理模式,这应该是解决我国日益严峻的河流资源环境问题的有效途径之一。

4 青岛大沽河实施集中管理的探讨

4.1 大沽河概况

大沽河是青岛城市内河,胶东半岛最大的河流,全长179.9km,流域总面积6131.3km2,是青岛最大最稳定的水源地。流域内有青岛最大的河流湿地,自然风景和人文古迹等旅游资源丰富,但生态功能、流域资源尚未得到有效开发,沿岸经济发展还相对落后。

4.2 大沽河综合治理工程及其管理维护问题

为更好地保护和利用大沽河,全面提升其对经济社会和生态环境可持续发展的支撑力和拉动力,加快推进沿河区域城乡发展,青岛市从2012年起历时2年多对大沽河实施了全流域综合治理,标准、规模、耗资都居青岛水利史之首,实现了洪畅、堤固、水清、岸绿、景美的目标,形成完整的防洪安全保障体系、水资源调配体系、护岸工程、道路交通设施、自然生态景观,河流及两岸整个面貌焕然一新,是一项功在当今、惠及子孙的民心工程。

大沽河综合治理完毕后,最大的问题是今后的管理维护。初步估计,形成的闸坝、道路、堤防、绿化和服务区等一批新国有资产每年大约需要管护费用1亿元,这将给青岛地方财政造成长期沉重的负担。综合治理之前,大沽河由各区(市)政府自行管理维护,市财政给予一定的资金配套,但由于各区(市)财力不同,资金投入力度差异较大,造成管护标准难以统一,管护水平不达标;同时由于地方、部门、行业利益的影响,一些本应该作为大沽河管护的资金和收费被挤占、挪用或流失,不能用于流域资源资产的保护、维护、开发和利用。

4.3 大沽河现行管理体制剖析

当前我国河流管理普遍采用流域管理与行政区域管理相结合的体制,本是突出流域管理的地位,但实际上管理权力基本上是被行政区域分割,流域管理机构权力很有限,形成以流经行政区为主、流域管理为辅的分散管理模式。

青岛大沽河实行也是这种体制。流域管理机构为青岛市大沽河管理局(隶属于市水利局),沿河各区(市)具体负责辖区河段的管理维护,职能部门为当地“大沽河管理所(站)”(隶属于当地水利局)。同时,青岛市林业、交通、环保、农业、国土、旅游等职能部门负责流域相关方面的管理,各区(市)政府相应职能部门负责辖区河段内的相关方面的管理。其表现出以下几个问题:

第一,流域管理机构缺乏权威性。大沽河管理局行政级别低(处级),主要职责仅限于管理干流堤防和与干流直接有关的各支流的水利工程建设,没有管理和处理流域事务的自主权,后期管护所需的监督权、执行权十分有限,统筹协调方面的权威性也不够,有关法规赋予的职权也难以落实,各区(市)级政府仍然是所在河段管理的主体。管理局无权过问地方流域资源开发利用与保护问题,支流和水库由各地方水利部门管理,城市供、排水由城建部门管理,河道水环境作为区域环境的一部分主要由环保部门管理,流域污染治理主要由市环保部门及各区(市)环保局主管,同时涉及到市、区、县水利、城建等众多相关部门。这种多头管理造成出现一个问题往往需要多个部门来解决,程序繁琐冗长,流域管理机构无法起到应有的作用,其流域管理地位被大大削弱。

第二,流域管理与行政区域管理的事权划分不明确。大沽河管理局与区(市)水行政主管部门在流域资源管理、配置、调度、保护,水利工程的规划、建设和管理,以及防洪调度等方面存在职能交叉和重叠。大沽河干流跨5个区(市),沿岸共有27个镇(街道办事处),1480多个村庄,流域管理牵涉到上下游、左右岸、干支流、不同地区的众多机构、企业、公众的利益,产生的很多冲突难以协调。有些事情都争着去管,有些事情又都不去管,相互推诿扯皮,形成管理漏洞,管理、审批、监督权限不清,责、权、利不对应等问题,大大降低了管理效率,导致上下游、部门、水用户之间的矛盾长期难以解决。

第三,形成地方、部门、行业保护主义。大沽河作为青岛的主要水源地,水资源供需矛盾突出是面临的主要问题,如何实施水量分配、水质监控、水资源的实时调配等,平衡各方用户的利益,是大沽河管理的核心内容之一。在实际运作中,利益平衡的难度很大。各区(市)政府出于保护地方利益,在流域管理时趋利避害。在水量分配上,干旱季节,上游往往大量拦截水量,造成下游水量剧减,甚至断流;汛期则泄洪自保,造成下游洪灾不断;在开发利用上,上游对辖区内的资源过度开发利用,损害下游利益;在污染物排放上,仅追求本辖区内的水质,出境水质经常不达标,造成上游污染,下游受害的现象。目前大沽河用水也并非由一个机构统一负责,大多是独立运作,互相之间缺乏制约。少数强势行业用水户在权力的保护下,以非市场化行为得到源水,获得不正当的隐形利润。

第四,大沽河流域行政管理监督效果不明显。目前大沽河后期管理的监督过分依赖地方政府,各区(市)水利所(站)隶属当地,大沽河管理局仅有业务指导作用,没有监督管理权限,不利于流域管理的系统性和整体性。

第五,流域资源开发规划实施不到位。流域资源规划是大沽河管理局和各行政区域管理的基础性工作,同时也涉及相关部门。从实践看,对流域资源管理和经济发展起到了一定的推动作用,但仍存在一些问题,主要是重视程度不够,投人人力、物力、财力不足,规划周期短,不够科学;其次是流域规划与地方规划缺乏沟通,存在脱节和不协调;再次是可操作性差,缺乏权威性和严肃性;最后是规划的执行监督不力,缺少责任追究。

其次,大沽河分散式管理体制直接造成了流域整体管护标准不统一、投资方式不集约等后果。

大沽河这种条块分割、多头管理的体制,很难在全流域范围内统一指挥、调度、调配资源,是导致我国河流效益劣化的一大主因,也是目前我国河流保护与管理面临的一大困难[4]。

以目前管理体制,大沽河综合治理成果难以巩固,流域资源和巨额投资形成的国有资产不能实现可持续发展;从水资源保护角度来说,多年来大沽河干流流域资源质量不断下降,水环境持续恶化,生态环境问题已经呈现出明显的流域性特点,随着经济社会的发展,面临的压力越来越大。推进流域管理的现代化,实行集中式管理成为必然选择。

4.4 大沽河集中管理模式设计思路

从改革现有河流管理体制的弊端出发,结合我国具体国情,参照世界其他国家集中式管理模式的特点和做法,大沽河实施集中管理模式应包括以下三个层次的内容:

4.4.1 建立一种自上而下的流域垂直管理系统,由一个独立机构来执行,将大沽河流域资源全部纳入管理范畴,相应地取消现行分散式区域流域资源管理体制。

这种垂直管理系统应由政府作为组织领导主体。政府首先应制定河流流域管护治理的制度规则。一是制定具有法律效力的行政法规;二是制定大沽河管护治理的长远统一规划,这是合理开发利用流域资源、协调流域资源开发利用与流域经济发展的重要基础和前提工作;其次是促进大沽河管护治理相关利益主体间的关系协调,建立一种各方利益协议协商机制,这一点非常重要,因为对于我国来说,要实行流域集中管理,特别需要解决的问题是打破旧有分散管理形成的利益格局。各级政府在地方经济利益的驱动下,势必会利用其区域行政权力最大程度地占有、利用、开发流域内的资源,也就势必会对流域集中管理产生不同程度的抵触。因此借鉴国外成功经验,除通过法律法规确立管理机构的权利义务外,还应通过协议等方式,从我国具体国情出发,建立一种各方利益协商机制。这种机制可以是一种“联席会议制度”,由政府牵头定期召开,其职责是组织协调政府与各区(市)政府直接、各区(市)政府及相关部门之间、区(市)政府部门之间、各级政府部门与水用户之间的关系等等;三是贯彻执行上级有关防汛工作的方针、政策和法规,下达防洪抗旱决策和指令。

这种模式具有职能集中、权限集中的优点,避免了多头领导,政策、标准能够更为统一的执行到位,有利于资源的统一规划、统一管理、统一经营,流域效益最优,有利于解决大沽河目前分散管理造成的问题。

4.4.2 成立专职管理机构

成立一个归政府直管、全权统一实施流域集中管理的专职机构。将原水利、交通、林业等职能部门的相关职权集中在该机构,各区(市)对其区段流域不再有独立管理权。

政府要以立法形式确立该机构在流域治理管理中的龙头地位,即将大沽河的管理权限与责任归口,集中管理大沽河综合治理后流域资源、国有资产、防洪、环境污染等流域事务。

4.4.3 组建市场运营主体

该主体的性质为相关政府职能部门共同出资建立的国有独资有限公司,或整合现有相关国有企业(如水投公司等)组建而成,经政府授权作为大沽河国有资产经营管理实体。其业务上接受水利行政主管部门指导,运作实行政企分开、政资分开、财务独立,相关职能部门应授予其独立管理权限和相关特许经营权。其市场化运作以公司企业为主要形式,以产权清晰、权责明确、管理科学为条件的新型公司制度,以独立法人实体和竞争主体,按照现代企业制度要求规范运作,自主经营。

5 结语

当前我国正值推进新“四化”和生态文明建设时期,水生态环境文明被提升到一个前所未有的高度,对河流资源的可持续发展提出了更高要求,我国需要探索更加合理有效的河流管理体制以及更加权威的管理机构。改变我国目前落后的河流管理体制、实现与世界接轨将是大势所趋。流域集中管理尽管面临一些困难和障碍,但为了生态资源永续发展和子孙后代的长远利益,全社会理应做出明智理性的选择。

参考文献:

[1]姚勤华,朱雯霞,戴轶尘.法国、英国的水务管理模式[J].城市问题,2006(08):79-86.

[2]王翠欣.大沽河入河排污口管理技术研究[D].河北工业大学,2006.

[3]史璇,赵志轩,李立新,耿思敏,王青.澳大利亚墨累-达令河流域水管理体制对我国的启示[J].干旱区研究,2012(03):419-424.

[4]郭承录.石羊河流域综合管理策略研究[D].甘肃农业大学,2009.

基金项目:青岛市财政局2014年度重点课题“青岛市大沽河管理模式研究”