《全唐诗》中的簪意象初探

⊙王琦[天津师范大学,天津 300222]

《全唐诗》中的簪意象初探

⊙王琦[天津师范大学,天津 300222]

本文首节对簪意象作了一个大致的梳理与概括,并在综合分析簪意象文本后,从审美和文化角度将其分为簪意象的“本色之美”与“内涵之意”两个方面加以阐述,簪意象典型地反映了唐诗韵味无穷的风格特点和唐人热情奔放的浪漫精神,浓缩地体现了中华民族源远流长的人文精神。

簪意象 唐许风格

一、《全唐诗》中的簪意象概述

意象研究是诗作研究的关键和热点,也是客观景物之“象”与作者所抒之“情”,寓意方面的托物所言其“志”的完美结合。在学术界,一些意象已经得到丰富的阐释和研究,比如为人所熟知的“桃花”“杨柳”“酒”等意象,但有关簪意象的诗文论述专著,笔者迄今未见到,此前的研究成果多偏重于“簪与民俗服饰关系”的文化领域。簪本是一种生活器具,在唐诗中有着丰富的文化内涵和象征意义,与唐代文人的思想情志、女子的生活审美方式和情感都有着千丝万缕的联系。簪意象的外象之美和内蕴之美在唐诗中的丰富内涵,无不体现着唐朝兼容并包、文学繁荣的时代风貌,以及独特文学的文化蕴含。

在华夏民族五千年源远流长、博大精深的中华民族发展史里,早就有了关于簪的记录,《辞海》里有这样的解释:簪,古人用来插定发髻或连冠于发的一种长针,后来专指妇女插髻的首饰。①《说文解字》定义为:“簪:,首笄也,从人匕,象簪形。”②可证实簪的本名为“笄”。沈从文先生经过考证得出:“笄,《说文》解释为‘簪也’,是一种簪发用具。就目前所知,早于仰韶文化的遗物是河北磁山遗址出土的骨笄,有两种式样:一作尖头圆著状,长十八厘米;一作柳叶簪式,长约十厘米,距今已有八千年的历史了。”可见簪在新石器时代就已有之。③簪又别称“搔头”“玉搔头”,来源于《西京杂记》④的纪实:“武帝过李夫人,就取玉簪搔头。自此后宫人搔头皆用玉。玉价倍贵焉”,沿袭至后代,簪便有了“玉搔头”这一别称,这一别称在《全唐诗》中屡见不鲜,共出现27次,如白居易在《长恨歌》描写杨玉环的首饰时就用了“花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头”的诗句,但需要注意的一点是在唐代诗歌中搔头不单指簪,还指挠头,心绪烦乱或有所思的动作,如杜甫在《秋日夔府咏怀奉寄郑监李宾客一百韵》中“唤起搔头急,扶行几屐穿”中的搔头则指心烦意乱的焦急神态,情感是通过搔头这个动作展现出来的,应与作为装饰的名词义“搔头”加以区分。簪在古代,是用来安发固冠的一种长针状的首饰,不仅种类繁多、历史悠久,用途功能也十分广泛,使用对象上亦没有性别之分,其中男子的发簪偏实用性,女子则偏装饰性。

唐代簪意象之美,不仅体现在它的材质精美、色彩炫美以及它与一些词的组合上,更多地体现于它的内涵之中。簪没有大件,但并非没有大的研究意义,唐诗簪意象的频繁出现绝非偶然,大唐的风华绝代,在令人炫目的簪饰里粲然绽放,是历经千年都不会寂寞的胜景,数百种诗句里,簪可谓是方寸之间、气象万千,于细节构成之间映衬出了一部大唐风尚志。本文择取了《全唐诗》的簪意象进行研究,对于一个本不引人注意的簪意象进行构造入诗,侧面展现了唐代文人对美的追求的细致化以及文人世子普遍内在情感丰富的时代特点。颇具东方古典神韵的簪,如果只把它当作一个有外象之美的普通物象,是缺乏灵性的,她们经过时间的沉淀和文学的描写,已有了自己的故事与传奇、内涵与寓意。

二、簪的本色意象:“头上玳瑁光,精妙世无双”

诗至唐代,蔚为大观,唐诗中的簪意象的发展与繁荣是根植在唐朝的社会文化之中的,与唐朝国力的强盛,经济的繁荣和开放热情,不断吸收外来文化的社会风气是密不可分的,唐代时期簪的制作工艺十分繁荣,形制精美绝伦,可谓是发簪流行的盛世,此时发簪已成为唐代的主要饰物。在《全唐诗》中,簪是一个高频意象,意象组合数量繁多。据笔者统计,在《全唐诗》中共有441首诗涉及到簪字以及簪意象,那么全唐诗是如何对簪的本色意象之美进行观察描写的呢?从具体的诗句中我们可以看出大致有材质设计、色彩、意象词汇组合三种方式来描绘簪的本色意象之美。

(一)材质设计之美

唐代簪的工艺精湛、造型奇特,材质种类不胜枚举。簪在《全唐诗》中按照材质类别出现的频率由高到低进行分类分别是:玉簪(29次,其中含别称玉笄出现的2次、瑶簪3次)、玳瑁簪(14次,含玳簪6次)、犀簪(5次,含簪犀1次)、翠羽簪(3次,含别称翠毛簪和翠羽笄1次)、凤簪(1次)、凤犀簪(1次)、青虫簪(1次)、芙蓉簪(1次)、水晶簪(1次)、蓍簪(1次)、豸簪(1次)、竹簪(1次)、蒿簪(1次)。这时的簪料制丰富,在《全唐诗》中仅提到的质料就有金、银、玉、竹、玳瑁、翡翠、翠羽、牛角、水晶、蓍草等,设计形状千姿百态,主要集中在簪头上,如飞禽走兽和花鸟鱼虫等,形态之美更是犹如风情各异的女子。玉簪顾名思义是由玉为原料制作而成,材料之贵重不言而喻,唐代四大女诗人之一鱼玄机曾写道:“当台竞斗青丝发,对月争夸白玉簪”(《光、威、裒姊妹三人少孤而始妍乃有是作……因次其韵》),张泌也有诗句“偏戴花冠白玉簪,睡容新起意沈吟,翠钿金缕镇眉心”(《浣溪沙》),都描写了玉簪的形制美好,点出了女子的生活状态,让人不禁把白玉簪想象成一位落落大方、雍容华贵的美妇人。有唐诗云:“好客风流玳瑁簪,重檐高幕晓沈沈”(杨巨源《和刘员外陪韩仆射野亭公宴》),玳瑁簪由一种龟的背甲制成,质地坚硬,宛如性格刚毅的豪爽之女;翠羽簪又称翠毛簪和翠羽笄,是由金银做簪杆,用绿色鸟类的羽毛装饰而成的,形制复杂,看起来倒让人联想到江南富甲一方人家的小姐,孟浩然的《庭桔》诗句“骨刺红罗被,香黏翠羽簪”中的翠羽簪,也表明了在唐代发簪中的点翠工艺的盛行。由以上种种,不难看出簪的形制变化的本质是对美的追求的不断升华。

发簪的材质在一定程度上反映了当时的等级制度,材质与设计的不断变化成为当时的阶级象征。在古时,玉往往是皇家贵族权力和财富的象征,因此玉簪意象在诗歌中出现的频率自然也最多,银簪、铜簪、铁簪则一次也没有在《全唐诗》中出现,与玉簪形成鲜明的对比,因这几种发簪恰恰是制作成本低廉和样式简单,为中下层妇女和下层市民所用,是远远不及贵族皇室其簪饰之富贵艳丽的,因此文人墨客也很少愿意去提及,这种心态也反映了当时的审美风气的变化,即由传统单一转向艳丽新异。通过簪制作工艺的精良程度,我们也由此可以看出当时唐代的时代精神和审美特点,即唐朝是一个世俗化和尚奢化的时代,诗人偏爱描写新鲜而华贵的事物,如在唐朝簪子中最为贵重的玉簪成了知识分子的宠儿,那竹簪等粗糙之物便成了弃儿,原因之一是其造型之笨拙而得不到文人的欣赏,他们不屑于用过多的笔墨去写低廉的物件;其二是与当时的社会现实分不开的,下层的百姓的生活是被诗人所轻视和忽略的,簪作为一个象征符号,区分了社会的等级,文人无法漠视并突破世俗的围栏和权力的制约去肆意发挥,超脱浮华随性而写,需要注意的是这并不是诗人独举,而是唐朝上层文化对下层文化的压倒性轻蔑的社会形态。

唐代簪器材质的多变和精美造就了簪意象在唐诗中的大量出现,以簪入诗,一方面使诗歌贴近了人们的日常生活,开阔了诗歌创作的视野;另一方面诗歌作品能够更加满足大众生活的审美需要,使诗歌创作更易于产生整体社会群体的审美共鸣。

(二)色彩美

在《全唐诗》中,“簪”除了与一些表形态的意象词汇组合运用来表现“簪”的外在形态美感之外,也有一些与色彩意象联用的诗句,如翠簪、金簪等,可谓是色彩意象丰富且表意多样。玉簪质地纯净并且色彩多变,根据《全唐诗》中出现的次数排序又分为白玉簪(6次)、翡翠簪(2次)、水玉簪(1次)、红玉簪(1次),琼簪(1次)、金簪(1次),这些唐诗以色彩意象的艳丽多彩更加丰富了“簪”的外在审美表现形式,色彩绚丽的簪除了作为现实生活中的用具或者装饰物以外,也作为唐诗诗句中一种颇具力量的美感出现,如:

“矮堕绿云髻,欹危红玉簪。”(李商隐《深树见一颗樱桃尚在》)

“良人去淄右,镜破金簪折。”(韦庄《闺怨》)

凡涉及到簪之颜色的诗句,多写于中唐及以后,对于这一现象出现的原因,我们可以从沈从文先生对于唐永泰公主墓壁中的妇女形象的考察得出原因:“本墓中所见,所有宫女,均无手环、手镯及金翠首饰。这一点相当重要,反映唐代前期宫廷妇女装束还比较素朴,发式虽有种种不同艺术加工,使用珠翠却并不多。直到开元初期,风气犹未大变,这和史志记载相符合。”⑤

(三)组合美

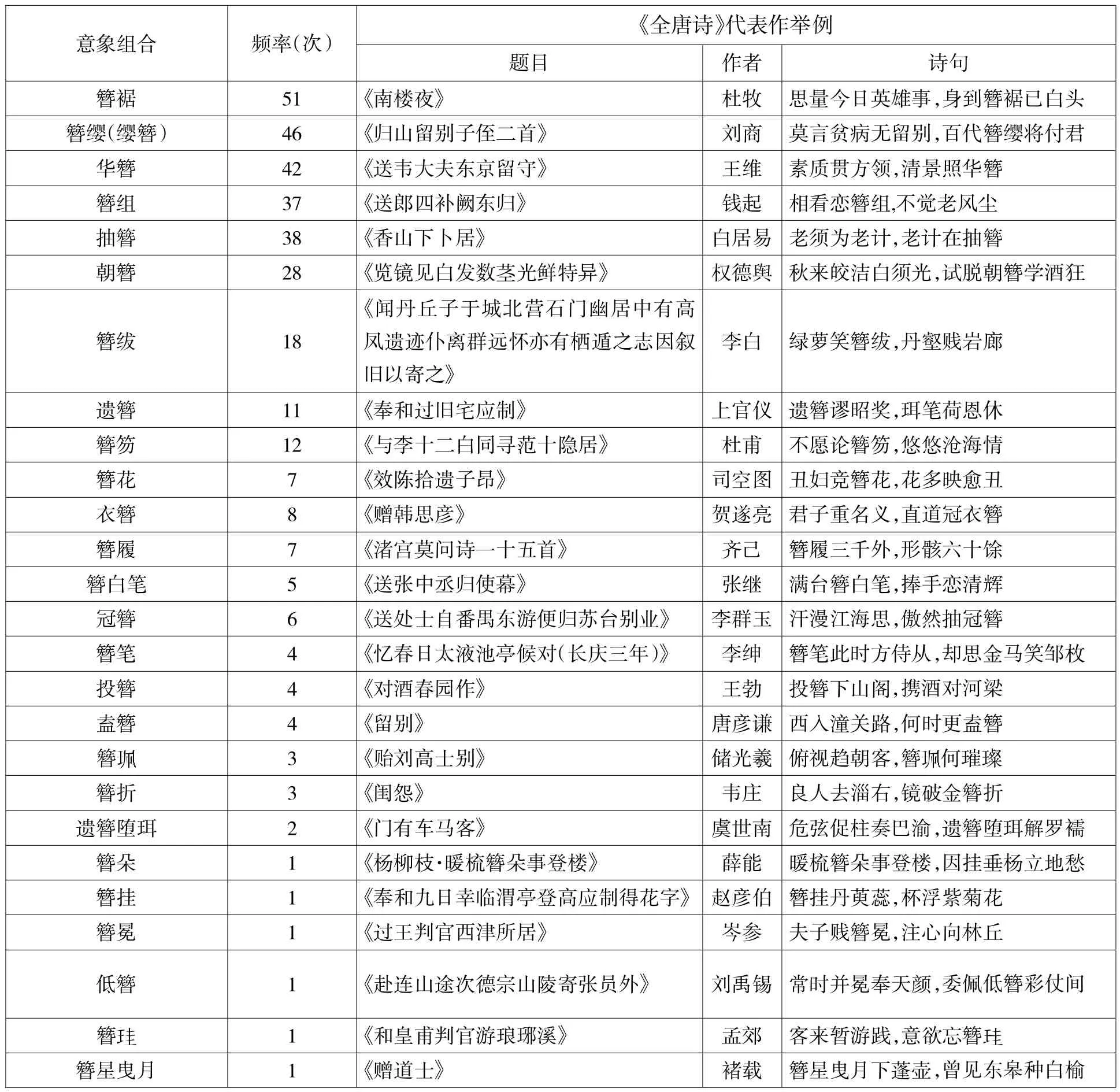

意象多半附着在词或词组上,与一些动作或者名词词汇组合使用,其组合的规律与频率可参见下表:

《全唐诗》中簪意象组合的频率及主要诗句统计

由以上数据可知,组合关联意象在《全唐诗》出现频率之高共达到了338次,每一个关联意象,都代表着不同的功能,由于研究的主体是意象具体功能在这里就不过多赘述了。从这些统计数据,便可发现以下几点:第一,意境之美。这些与簪组合的意象群营造出了真实唯美的情感意境,诗人的情怀通过一个个意象得到有力体现,诗人们选择这些意象是为了传达自己内心世界对外部世界的复杂感受。这种写法在《全唐诗》中随处可见,比如:唐玄宗李隆基挥笔写下“万方朝玉帛,千品会簪裾”(《同二相已下群官乐游园宴》),“簪裾”指显贵,“簪裾”意象体现了帝王的宴乐之情,贤相张九龄也曾写道:“华簪极身泰,衰鬓惭木荣”(《巡属县道中作》)。华簪是用来固定衣冠的,为当官者所用,代指显赫的官职,这里借华簪意象以表达自己不能实现政治抱负的失落感愧,归田辞官之意,此种意境之凄美比起簪意象组合所传达的浪漫之美更加深入人心。同样还有钱起《阙下赠裴舍人》的尾句:“献赋十年犹未遇,羞将白发对华簪”,“华簪”在这里象征着达官贵人即戴华簪的友人,诗人科举十年仍未遇的遗憾和对戴华簪的友人的羡慕和恭维之情通过“白发意象”和“簪意象”得到有力体现。

第二,艺术之美。这些关联意象普遍采用比拟、象征的艺术形式,比如曹邺的《碧寻宴上有怀知己》中有一句“玉簪恩重独生愁”,其中玉簪这个意象本是具体物象,在这里以簪代人,象征其所怀知己,构成了富有意趣的意象,抒发了曹邺“满眼人尽不是心中人”的伤感情怀。象征的涵义虽不尽相同,但纵观338首提到簪意象组合的诗句,绝大多数的比喻和象征意都与高官富贵之意不可脱,侧面表明了簪的本色意象之美,引发了唐代知识分子强烈的心理认同感和美学理想的表达,凸显了唐时期诗人高度一致的审美情趣。究其原因,大致如下:

一是簪的华丽外形与富丽时代的契合,因此簪的意象组合,如“簪组”“簪缨”“华簪”“簪笏”等都象征着官吏与世家大族,唐代诗人的心理认同感从其笔下对簪意象的词汇组合的使用技巧中体现出来,使得关联意象与高官富贵的联系进入了民俗的层次,从而成为诗歌文化中约定俗成的一部分。

二是唐代社会风气开放和经济繁荣的时代背景,造就了唐人创作特点的多元化。唐代诗人不直接用官位等字眼,而是选了簪的关联意象来叙事、寄情、讽喻,赋予“簪组”“簪缨”“衣簪”等关联意象以功名利禄和浮华入仕的内涵,也很少有“弃官”“隐退”等字眼出现,而用“抽簪”“遗簪”“投簪”来表达对功名的淡泊和追求的疲累,这种艺术手法的使用反映了唐代知识分子追求功名和看淡世俗的两种截然不同的思想观念,但却表达了对簪关联意象所代表的涵义一致的审美理想,升华了“簪”这个本色意象,同时也形成了别具一格的簪文化。

第三,绿叶之美。这些意象往往都是作为辅助意象出现的,对主要意象起衬托、对比或引发的作用。如杜甫的《春望》:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。”满腔心事透过春日花鸟意象喷薄而出,带着诗人忧伤和感慨的沉重感,虽然簪在其中作为辅助意象,衬托了主象,加深了诗人情感的抒发力度和感染能力,也体现了簪的实用功能。

第四,词性不同的对比之美。如“簪星曳月”这个意象组合是形容佩带光彩耀眼,是形容词性意象组合,“盍簪”指朋友相聚乃动词性意象组合,“簪笔”“簪笏”“簪花”等都是名词性意象组合。

由表格所列诗句的创作的社会背景,我们还可以看出这些关联意象集中出现于盛唐和晚唐时期,是由于盛唐与晚唐是诗人思想与心态转变最为明显的两个时期。盛唐时期政治稳定,整体时代风气造就了诗人追名逐利的心态,晚唐时期唐王朝的政治危机不断加深,朝臣党争、藩镇割据使得社会动乱不堪,诗人的思想和心态在这个时期发生了巨大变化,诗人深感有心无力,对功名仕途的追求热情大大减退,遂有些诗人运用簪意象的关联词汇来表达自己的心境变化。

综上,本节通过簪的材质设计美、色彩美和意象词汇组合美论述了簪意象的本色美感,并对簪意象的本色之美相关的内在寓意和情感内涵不可避免地稍有论及,下一节将主要研究《全唐诗》中簪意象的外象美感之内的寓意色彩和文化蕴藉。

三、簪的文化寄托:“青丝渐绾玉搔头,簪就三千繁华梦”

(一)簪意象与文人

唐代的文学家和诗人体察社会生活十分细微,他们以簪意象入诗,表达了唐代文人面对世俗富贵的两种截然不同的态度。一方面,贵重的簪饰通常代表着高官厚禄,是财富等级的体现,许多文人在诗句中大量使用“簪”,并融入自己的人格情趣,簪就成为诗歌的意象,诗人以簪意象象征着自身或他人对富贵荣华的狂热追逐,比如崇文馆学士贺的“庆展簪裾洽,恩融雨露濡”(《奉和九月九日应制》),以雨露比皇恩,以簪裾比显贵,歌颂君主,毫不避讳地表达出自己希慕荣华之意。另一方面,唐代文人渴慕富贵,但他们也有藐视富贵的气度,在唐诗中簪意象也象征着文人的清廉和高洁,对功名利禄的摒弃。如张九龄《答陈拾遗赠竹簪》:“此君尝此志,因物复知心。遗我龙钟节,非无玳瑁簪”,陈拾遗赠予张九龄竹簪,暗喻张九龄为官正直清廉、洁身自好的高贵品格。韩愈有一首《南内朝贺归呈同官》:“三黜竟不去,致官九列齐。岂惟一身荣,佩玉冠簪犀。”簪犀即犀簪,是犀牛角做的发簪,代表着名贵,看似在叙述自己的地位荣耀,实则是在表达自己对利禄的淡泊和多次被贬的豁然心态。如生于晚唐后期的吴融在《和韩致光侍郎无题三首十四韵》中写到:“珠佩元消暑,犀簪自辟尘”,在晚唐黑暗、混乱以及动荡的时期,贵族对于华丽的事物的追求和炫耀仍未停止,吴融对这一现象加以讽刺,表明了自身追求品质的高洁。

与此同时,文人借簪意象发出了对仕途坎坷的无奈和对时间流逝的慨叹。杜牧《南楼夜》“思量今日英雄事,身到簪裾已白头”一句表达出当自己当上高官的时候,也已经头花花白,年老人衰了的伤感。

(二)簪意象与女子形象

簪对于女子来说多用于装饰,衬托出女子动人的气质,本来是客观存在的一个物象,但经过诗人的心灵过滤和视知觉感知,簪已经被抽象化,变成了簪意象,衬托出女子的万千风情。杨巨源的“绣户纱窗北里深,香风暗动凤凰簪”(《古意赠王常侍》),一句虽未提到具体的人的五官、身材,但是透过香风暗动“凤凰簪”这一句,便能从意象中体会到所描摹女子的高贵美貌。

(三)簪意象与情意表达

古人非常重视簪,簪是贴身之物,甚至会跟随人一生,在唐代,簪有着寄情、定情的作用,是用来表达情感的物件,作用相当于现在的戒指。《北堂书钞》云:“簪者,己之尊。”《梦书》云:“簪为身。簪者,己之尊也。梦着好簪,身之喜欢也。”可见古人将簪视为自身象征。⑥古时情侣将簪视作簪爱情的信物,先来看白居易的诗句:“井底引银瓶,银瓶欲上丝绳绝。石上磨玉簪,玉簪欲成中央折。瓶沉簪折知奈何?似妾今朝与君别。”对于其中“簪折”这个意象,学者刘航曾在《中唐诗歌嬗变的民俗观照》一书中进行了深入解析:与“‘瓶落井’早已成为占卜方式和诗歌意象相反,直到白居易赋此诗时,‘簪折’非但没有特定的民俗意义,甚至未曾在诗歌中出现。但自从汉乐府《有所思》吟唱了‘何用问遗君,双珠玳瑁簪’之后,‘簪’在恋歌里却屡见不鲜,恋人们之所以往往用簪做信物,是因为它象征着赠簪者,‘折簪为誓’,这一常见的民俗现象,便是这种民间信仰的最好注脚。”⑦由此可见,簪意象在诗歌中起到了情感沟通的桥梁作用,“簪折”被赋予恋情受挫的风俗内涵,成为一个有内在象征寓意的独立意象。

同样,诗人以簪抒男女之间的情真意切,丰富了诗歌的内容和表现手段,《全唐诗》有一句“折得玫瑰花一朵,凭君簪向凤凰钗”(李建勋《春词》),这里的凤凰钗其实是比喻用法,意思是情郎你为我摘得玫瑰一朵,戴我头上就好像是带了凤凰钗一样了,体现了男女之间的情意绵绵。

簪能表现情真意切,也能以乐写哀,反衬出失意者情感破裂的哀伤情怀。唐代诗人乔知之《杂曲歌辞·定情篇》是一首爱情悲剧诗,诗云:“此时妾比君,君心不如妾。簪玉步河堤,妖韶援绿蕺。”纵使有华美的簪饰,君心已不再似我心,这是何等的悲哀!

(四)簪意象与身份象征

簪意象在唐诗中的广泛出现象征着人们对身份和地位的看重,古人对簪普遍宠爱,甚至一生珍藏。《韩非子》⑧当中就记载了一个有趣的故事:“周主亡玉簪,令吏求之,三日不能得也。周主令人求,而得之家人之屋间。周主曰:‘吾之吏之不事事也。求簪三日不得之,吾令人求之,不移日而得之。于是吏皆耸惧,以为君神明也。’”从《韩非子》的记载中,我们可以看出纵使是帝王,对簪的重视和珍爱也丝毫不减,可见簪对古人来说意义重大,是身份和地位的重要象征。有学者对这一问题进行过深入研究,“唐时每逢节日时令,皇帝大宴群臣,赐给官员们用各种珍奇材料制成的簪子,以示恩宠。而当官员犯罪,就会被迫取下簪子,只剩下光秃秃的发髻,被称为‘囚髻’。显然,此时的簪子已经成为官员的身份象征,失去它,就意味着失去了原有的地位和皇帝的恩宠。另外,殡妃们如果犯了错误,也要在皇帝面前取下簪子和耳环”⑨,官员若是得罪君主,从取下簪子这一行为便可看出等级的变化,不同社会阶层的人使用簪的材质的联系与区别,可知簪是唐代身份的标志和象征也是有据可循的。

唐代是意象发展的繁荣时期,笔者从簪这个特殊意象出发,从《全唐诗》的整体进行把握,体会簪意象在唐诗中的重要作用和价值,感受簪意象丰富的内涵。研究簪意象在唐诗中的重要意义和价值,便于我们更好地把握唐诗的深层魅力,为研究唐代文学扩宽视野,也有助于我们深入地了解中华民族文化。

①夏征农、陈至立主编:《辞海》,上海辞书出版社2010年版缩印本,第1995页。

②(东汉)许慎:《说文解字》,岳麓书社2006年版,第64页。

③⑤沈从文:《中国古代服饰研究》,上海书店出版社2011年版,第11页,第294页。

④(晋)葛洪撰,周天游校注:《西京杂记》(卷二),三秦出版社2006年版,第71页。

⑥景印文渊阁:《四库全书》子部195类书类,第629-889页上。

⑦刘航:《中唐诗歌嬗变的民俗观照》,学苑出版社2007年版,第210-219页。

⑧高华平、王齐洲、张三夕译注:《韩非子》,中华书局出版社2001年版,第465页。

⑨谢南燕:《唐代簪钗的文化意蕴》,《民俗文化》2002年1期。

[1](清)彭定求等.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

作者:王琦,天津师范大学汉语言文学专业在读本科生。

编辑:郭子君 E-mail:guozijun0823@163.com