抗战时期的湘西工业区

刘国武,李朝辉

抗战时期的湘西工业区

刘国武1,李朝辉2

(1.衡阳师范学院人文社会科学学院,湖南衡阳 421002;2.衡阳市成章实验中学,湖南衡阳 421008)

抗战时期,湘西作为拱卫大西南的前沿阵地,国民政府和湖南省政府采取措施,加紧开发和建设湘西,使湘西的工矿业得到了迅速发展。到20世纪40年代初,形成了以沅陵、辰溪为中心的湘西工业区。该区以发电、兵工、电器、机械、化学、纺织和采矿等工矿业为主体,工业布局较为合理,门类较为齐全,官营与民营工矿业共同发展。湘西工业区的建立和发展,奠定了湘西的工业基础,加速了湘西现代化的进程;为支持抗战、保卫大西南提供了重要的物质基础。

抗战时期;湘西工业区;述评

抗战爆发后,国民政府确定了以四川为中心的西南地区作为大后方经济建设的中心,这是近代以来中国经济发展重心的一次战略大转移。虽然这种转移是被迫的,但它对于增强抗战的物质基础和中国西部地区现代化的启动与初步发展起到了重要作用。湘西是大西南的门户,战略地位十分重要。为此,国民政府和湖南省政府采取了一系列措施,加紧开发和建设湘西,使湘西的工矿业得到了迅速的发展。到20世纪40年代初,形成了以沅陵、辰溪为中心,包括黔阳的安江、会同之洪江、芷江的榆树湾在内的以发电、兵工、电器、机器、水泥、纺织和煤矿、金矿、汞矿开采等为主的湘西工业区。该区工业布局较为合理,门类较为齐全,形成了官营与民营工矿业共同发展,现代工业与手工业并存的格局。

目前,学术界对这一问题的研究还相当薄弱。本文主要论述抗战时期湘西工业区的勃兴、发展与衰落的概况,揭示湘西工业区对抗战及湘西地区经济与社会发展的影响。

一

湘西,从地势上讲,它是指从云贵高原向东延伸的部分地区,即是指我国地势从第二级阶梯向第三级阶梯的过渡地带。具体来说它是位于两山两水之间,即介于雪峰山、武陵山、沅江及澧水流域之间;从行政区划上讲,1940年2月27日,湖南省政府第89次常会通过并呈国民政府行政院核准,将湖南全省划为十个督察区,其中第八、第九、第十行政督察区就属湘西的范围,共21县。①1942年,国民政府从黔阳、辰溪、芷江三县各划出部分地区设立怀化县。以上这些地区就是本文所指的湘西地区。

战前的湘西,由于地势较高,交通不便,显得相当封闭,加上是土家族、苗族、侗族、瑶族等少数民族聚居区,经济文化相当落后。从政治上讲,从民国初年到抗战爆发前夕,这里一直处于“湘西王”陈渠珍割据势力的控制之下,自成体系,与湖南其他地区显得明显不同。在经济文化上,这里是湖南最落后的地区。到抗战爆发前,也只办了造枪局、印刷厂、吗啡厂、皮革厂等少数工厂,[1](P45-47)大多是一些手工作坊。

抗战爆发后,国民政府偏安大西南,湘西军事战略地位凸显。国民政府和湖南省政府从军事战略的目标出发,加紧开发和建设湘西,使之成为强有力的抗日前沿阵地。

1.确定湘西作为大后方经济建设的重心之一。1935年底,蒋介石选定了以四川为中心的大西南作为民族复兴的根据地之后,军委会所辖的资源委员会在湖南、四川等中西部地区开始有计划地从事国防重工业建设。抗战爆发以后,蒋介石明令工矿调整委员会,“筹划战时工业,以川黔、湘西为主”。1938年初,经济部拟订了《西南西北工业建设计划》,规定新的工业基地“以四川、云南、贵州、湘西为主”。对湘西地区,《计划》指出:要建立“以湖南沅陵、辰溪为中心的电力、兵工、电器、水泥、纺织等为主的工业区”。[2](P246-247)这些使得湘西的开发有了政策支撑。

张治中主政湖南期间,两次巡视湘西。认为湘西“屏障川黔的关系,在抗战全局中必然也将成为一个重要的根据地……希望从实地考察中能够决定一个切实有效的安全湘西,开发湘西的办法”。[3](P203)提出要从根本上解决湘西的民生问题。

2.为了开发和建设湘西,国民政府和湖南省政府采取了“迁”、“建”结合的办法,充分利用当地资源优势,吸引各方资金,发展湘西交通和重要的工矿业,扶植民营工矿业的发展。

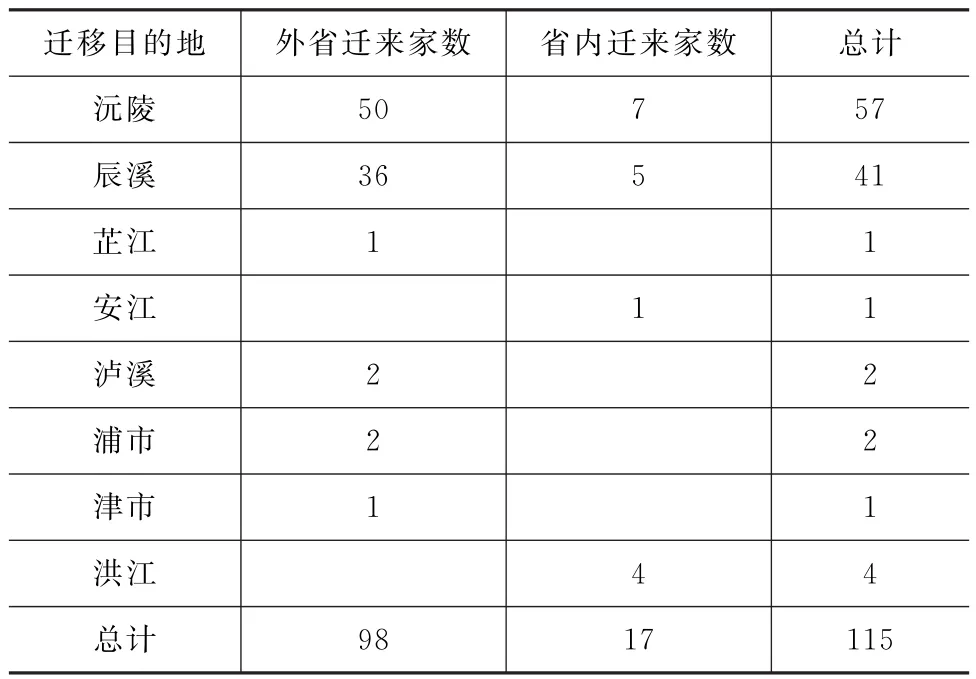

第一,协助沿海工厂内迁湘西,并帮助其复工。抗战爆发后,沿海沿江重要的工矿企业在炮火中西迁。内迁工业首先大多是迁到武汉,然后向西南迁移。内迁到湖南的工矿业从武汉进入洞庭湖后,一路沿湘江进入衡阳、祁阳等地,一路经常德沿沅江进入湘西的沅陵、辰溪、芷江、洪江等地。另一次较大规模迁往湘西的工矿业则是在1939年9月以后,由于湖南中部地区成为中日两国军队拉锯的战场。为此国民政府不断动员在常德和衡阳的工厂迁往湘西或西南地区。其中从1939年秋至1940年间常德迁往湘西沅陵、辰溪的工厂共计57家,迁运机件200余吨,大部分为机器制造厂。[4](P129)至1940年底,由经济部工矿调整处从外省和本省迁往湘西各地的工厂共115家,现列表如下:

表1 迁往湘西各厂动态表(截至1940年12月)

这些迁往湘西的工厂,以机器五金、电器、陶瓷玻璃、化学工业等为主,民营企业居多。为了便于复工,经济部工矿调整处和湖南省政府帮助各厂克服各种困难,如借给迁移费、代觅船只,向湘西电厂接洽供电,代租房屋作厂房、宿舍,筹措资金,调解纠纷,介绍合作,加强产品运销分配,实行技工缓服兵役等政策,[5](P5-7)尽快让内迁工厂复工。这些内迁的工矿业,奠定了湘西工业区的基础。

第二,利用湘西丰富的资源,吸引资金,建立重要的工矿业,开发交通,扶植民营工矿业的发展。湘西虽地处偏僻,但各种资源丰富。首先,湘西矿产资源丰富,“金、铜、铁、锑、煤、锌、汞、硫酸俱备,尤以金矿为最,几遍地黄金”[6](P1);其次,湘西森林密集,为我国第二大木材产区;再次,湘西农业在战前虽欠发达,但经济作物颇丰,如棉花、桐油、茶叶等,这些为工业发展提供了重要的原料。

为了发展湘西的工业,经济部、湖南省政府采取的措施有:

首先,解决能源和交通问题。资源委员会为解决湘西各厂矿的用煤问题,将拆迁大冶源华煤矿的机器移建于辰溪煤矿,扩大该矿产量,同时创办了湘西电厂。

战前,湘西大多数县不通公路。为了开发湘西,国民政府大力改善湘西水陆交通。1938年5月,赶筑衡(阳)宝(庆)公路和洞榆(洞口至芷江榆树湾),其中洞榆公路经洪江、黔阳、芷江三县,与原湘黔公路相接。同年又修筑了洪(江)洞(口)公路,1939年又完成洪(江)安(江)公路,与洞榆公路相接。同时,大力发展内河航运业。沅江是沟通大后方的黄金水道,但多急流险滩。从1938年10月起,湖南省水利委员会沅水工程处共整治险滩26处,[7](P1021)疏通了麦家河至沅陵段。沅江的支流酉水,是川湘水陆联运的干脉。但流经崇山峻岭,航行不便。1940年10月,杨子江水利委员会奉命整理酉水,疏通了从湖南保靖至四川龙潭全长113.1公里的航程,使在酉水中航行的船只由二、三公吨(1公吨即1吨。作者注)增至五公吨,枯水期不受影响。[8](P743)这样湘西的水陆交通网初步形成,且与大西南贯通。

其次,为解决资金不足的问题,采用中央与地方合办、官商合办等方式筹建厂矿。如辰溪煤矿为扩大生产能力,采用官商合办的方式,由资源委员会出资210000元,商人出资190,000元,总资本达400,000元;[9](P583)为开采湖南的汞矿,由资源委员会和湖南省政府合作成立了湖南汞业管理处,共投资20万元;[9](P166)湖南金矿局系经济部资源委员会与湖南省政府合办;中央电瓷厂(于1939年10月迁设沅陵)由交通部出资1/3,计75,000元,资源委员会出资占2/3,计15万元创办。[10](P563)

再次,扶植民营工矿业的发展。在国民政府工矿调整处中南处和省县政府的帮助下,组建了迁湘西工厂联合会,下辖沅陵、辰溪、常德三个分会。这些工厂联合起来,进行申请贷款、技术改进、物品审定、解决彼此纠纷、工厂业务调整、会员工厂登记调查与统计等工作,促进民营工业的协调发展。1940年,湖南省政府通过颁布奖励开矿、督促商矿依法进行设权登记、调解矿权纠纷等办法,推进了民营矿业的发展。

3.大力发展湘西教育,安定湘西的社会秩序。战时,沿海大批学校迁到湘西,加上湖南省大力发展湘西的教育事业,到20世纪40年代初,湘西已建立了现代教育体系,中小学教育发展迅速,尤其是职业技术教育发展很快。如沅陵县在抗战时期共有浙江银行学校、省立商业专科学校等15所各类职业学校。[11](P569)教育对湘西经济和民智的开发起到了直接的推动作用。

自清末民初以来,湘西匪患蔓延,严重制约了湘西经济与社会的发展。张治中称匪患是“慢性的沉疴”、“治安之癌”。[3](P151)为了安定湘西,张治中和薛岳主湘时大力清剿土匪。1940年9月,国民政府在龙山县成立“鄂湘川黔边区清剿总指挥部”,派正规军和省保安团剿匪。经过多年的清剿,匪患蔓延之势得到了遏制。

二

抗战时期,湘西工业区既有经济部所属资源委员会、军政部、湖南省政府开办的国营事业,也有民营工矿业和部分手工业。主要行业有电力、兵工、电器、机器、化学、纺织、煤矿、金矿以及特种矿业等。兹将湘西工业区内各行业情况概述如下:

(一)工业

1.电力。1938年春,资源委员会成立了湘黔电厂工程处。先后设立沅陵电厂和辰溪分厂,两厂合称为湘西电厂。该厂设备系原湖南电灯公司的旧设备,投资额为370,000元,于1939年1月1日正式成立。同年又添置设备,资本额增至414011.76元。[12](P2)到1940年底,湘西电厂的容量为:沅陵发电所240千瓦,最高负荷已达270千瓦;辰溪发电所500千瓦,最高负荷为329千瓦。[13](P244)湘西电厂主要供应军政部兵工署第112厂、军政部军工厂第二被服厂、中央电瓷厂、辰溪煤矿以及各机关、高等院校等单位的用电需求。

此外,还有澧县津市电灯公司和安化蓝田电灯公司。其中津市电灯公司资本20,000元,发电容量53.5千瓦;蓝田电灯公司资本为12,000元,发电容量30

千瓦。[14](P81)

2.军事工业。湘西是大后方的门户,这里的兵工厂和军事机构较多,主要有军政部兵工署第112厂、军政部军工厂第二被服厂、海军工厂、海军监造处、航空第二修理厂等。其中第112厂是由内迁到湘西的原巩县兵工厂和汉阳兵工厂合并组成的,厂址设辰溪。至1945年8月,有员工共计2,739人,机器1,178台,月生产枪弹130万发, 75炮弹4,000发,手榴弹100,000个,成为后方重要的

兵工厂。[9](P515)

3.电器工业。战时湘西工业区的电器事业,主要是中央电瓷制造厂。该厂起初由资源委员会、建设委员会、交通部等单位于1936年7月筹设于长沙,1938年投产。同年10月底,因战火逼近长沙而迁往沅陵,1939年5月复工。主要生产绝缘子瓷管灯头、西铃葫芦、开关插头、插座、盖板等,产品部分供应军队。1939年该厂承接各种出品定货共计603,856件,总值共计法币284,157元;销售产品共计637,210件,总值共计155,388元,[15](P13)产品供不应求。

4.机器工业。该区的机器工业主要是在内迁民营机器工业的基础上发展起来的,其特点是数量多,但大多规模小,绝大多数厂家资本额在10万元以下,设备比较简陋,基本上是民营的,主要分布于沅陵、辰溪两地。至1943年,沅陵有五金机器工业34家,辰陵有41家。其中资本在5万元以上的共计19家,占两地机器工业的25%左右。最大的一家是抗建纺织机械厂,资本额为200万元。[16]这些机器厂主要生产各种小型机器、机器配件、纺织机械、建筑机械及军工产品等。这里的机器工业虽然规模不大,但生产的产品较多,能满足后方的军需民用,对促进该区工业的发展和供应军需起到了较大的作用。

5.化学工业。该区的化学工业也是以民营为主体,主要有酒精、水泥、炼油等行业。酒精业中,以中国运输公司附设的芷江榆树湾、沅陵等三家规模较大。水泥业当中,设在辰溪的华中水泥厂是后方水泥行业中规模最大的企业。该厂设备于1940年由湖北大冶之启新厂迁来,资本500万元,年产水泥3,000吨,[17](P166)基本上能满足大后方的建设及国防需要。但该厂在1941年遭到日机轰炸,1942年被迫迁往昆明。炼油业中,较大的有中国植物油料厂。该厂设在沅陵,主要是提炼和检验桐油,月炼桐油1万担左右。[6](P5-6)设在辰溪的中国胜利炼油厂,总资本150万元,员工100人,每月提炼汽油4,000加仑,柴油10,000加仑,火油5,000加仑。[18]

6.纺织、服装业。湘西工业区的纺织与服装业,国营企业虽不多,但无论是生产规模,还是产量都占绝对优势。民营的纺织、服装业只是军需民用的补充。湖南第一纺织厂于1912年在长沙筹建,1939年在长沙“文夕”大火中损失较大。后该厂拆除1万纱绽,248台布机及发电设备,迁往沅陵,翌年再迁黔阳安江。1940年11月复工,资本200余万元,有纱锭10,400枚,布机240台。[19](P193)该厂在湖南纺织行业居主导地位。1943年2月,湖南省建设厅等单位投资4,000万元,在湖南第一纺织厂附近筹建湖南第二纺织厂,1944年投产。至1945年初,纱锭数增至5, 600绽。另外,在湘西还有一些中小型的民营机械绵纺织厂。其中辰溪私营利生纱厂有一定规模,拥有纺纱锭1, 972锭。[20](P528-529)服装工业中,以设沅陵的军政部军第二被服厂规模较大,其他规模较少。

湘西工业区中的其他工业,如造船、造纸、皮革、食品工业等大多是民营,规模不大,且主要属手工工场性质。政府主办的较少,主要有川湘水陆联运处于1941年在沅陵兴办的造船厂,有工匠400余人,年造木船千余艘,调往招商局及战区使用,多数船舶航行酉水。[11](P369)

(二)矿业

矿冶业是发展国防及重工业的重要基础。1941年初,国民政府拟定的《国防工业战时三年计划纲要》指出:“矿冶业之生产,注重三者:一为煤及石油等燃料之供应,二为兵工需要原料、钢铁及铜铅锌等之增产,三为出口矿产钨锑锡汞等之增加输出。”[11](P120)根据上述方针,战时湘西工业区的矿业形成以国营为主体,民营矿业迅速发展的格局。国营矿业主要是资源委员会、湖南省政府经营的煤矿、金矿、汞矿等,而民营矿业规模不大,但数量多,开发的矿产种类较多。

1.煤矿。主要是资源委员会与大冶源华煤矿公司合办的辰溪煤矿。总资本40万元,于1939年3月正式成立。至年底,共计产煤3,802吨。[9](P583)该厂煤质优良,适应于炼治金焦之用。主要供应沅水两岸各兵工厂、海军工厂、湘西电厂、华中水泥厂、湖南第一纺织厂及各机关、学校的用煤。

2.金矿。湘西金矿丰富,主要分布于沅水流域。1938年8月,资源委员会在沅陵设立湖南金矿探采队,以探采沅水流域之砂金和山金。到1940年5月,经济部采金局与湖南省政府在沅陵设立湖南省金矿局,总资本60万元,“局省各担半数”,开采会同县漠滨、沅陵柳林汊等三处金矿。[21](P22-23)同年7月至12月金矿产量为2,117,480市两。同时该局还与商人于1939年在沅陵合办了资利公司,资本20,000元,1940年7月至12月的产量为1,568, 720市两。[9](P551)

另外湖南省政府恢复了沅陵金牛山金矿工程处,每月最高产额曾达20余两。[21](P22)在靖县设置了太平庵金矿工程处,矿区面积11,922公亩,[22](P86)该矿是湖南省建设厅出资15,000元从协利公司矿区收购过来的。

3.汞矿。我国汞矿业,以贵州最多,湖南居第二,产地主要在湘西及贵州东部铜仁一带。1938年经济部资源委员会与湖南省政府共同组建湖南汞业管理处,资金共20万元,开采晃县酒店塘及凤凰猴子坪汞矿。1939年下半年,湖南省晃县酒店塘矿产量为42吨。[9](P164-165)

4.民营矿业。湘西的民营矿业几乎遍布湘西各个地区,覆盖了湘西所蕴藏的各种矿产。现将1940年8月湘西各县经湖南省政府所设立的矿业权数及矿区面积统计如下。

表2 湘西各县民营矿业权数及矿区面积统计表(1940年8月止)

综上所述,抗战时期,湘西的工矿业得到迅速发展。一般而言,大后方经济在1941年达到顶峰,从1942年开始,因受国民政府财政经济政策和日军对大后方封锁的影响,大后方的经济出现停滞和衰退。但湘西工业区有所不同,这种发展势头一直持续到1944年。原因是湘西受战争影响不大,社会相对安定,而后方的需求在不断增加,这些促使湘西工业区保持相对稳定的发展状况。但到1944年日军发动了“一号作战”后,湖南大部分地区沦陷,日军深入了全省78个县市中的52个县及长沙、衡阳两市。虽然湘西大部分地区未被占领,但湘西的工矿业受到明显的影响。一些工厂继续西迁进入贵州、四川,一些厂矿因战事而被迫停工。抗战胜利后,又有不少的工矿企业迁出,这时湘西工业区失去了战时的发展态势。据《芷江县志》载:“抗日战争胜利后,外地厂家迁走……至解放前夕,境内工业企业仅剩265家,比抗战时期减少50.8%,年产值126万元。”[23](P247)

三

抗战时期湘西工业区的勃兴和发展,不仅对抗战起到重要的作用,而且奠定了湘西近代工业的基础,加快了湘西社会的演进。

第一,结束了湘西无近代工业的历史,形成了较为完整的工业体系,为支持抗战,保卫大西南提供了重要的物质基础。如前所述,战前地处僻远的湘西几无近代工业。抗战爆发后,通过内迁湘西工厂的带动,湘西工矿业迅速发展,形成了较为完整的工业体系,各行各业协同发展,奠定了湘西近代工业的基础。在湘西的工矿业中,从数量来讲,民营居多,但国营工矿业的资本数、工人人数及设备等均居绝对优势。

湘西工业区生产的各类产品不仅能满足本区军民的需要,而且在经济上巩固了抗战前沿阵地。随着国民政府和湖南省政府开辟了川湘水陆联运业务,使湘西工业区的产品能较好地销往大西南,为支撑持久抗战提供了重要的物质基础。如湖南第一纺织厂,每月产纱2,500件左右,布1万疋左右,供应湘黔川鄂边境地区和军队,产品往往供不应酬。[24](PB9)迁往辰溪的河南农工器械制造厂,内设“机器、翻砂、钳工、铆工、锻工及木样六个部,共有技工300多人,所有农工矿交通各业所需一切机器工具概行承造”,1939年5月复工,“承制第一兵(工)厂高射炮架60副,现承造手榴弹壳每月生产30,000只,迫击炮壳600只”,“又军用锹镐锅灶及步枪等零件均可承造”。设在辰溪的亚洲制刀厂,“制各种刀具,月产400余打,销售于各省镇市”。设于沅陵的华中制药厂,能“仿制各种西药,销售于各省镇市”。建国药棉纱厂“专制纱布药棉及急救包和各式纺纱织布等机器共有200余台”,“向军署承制药棉纱布各2万磅,急救包20万枚”。[25]以上说明,湘西工业区对于支持湖南乃至全国抗战提供了重要的物质基础。

第二,加速了湘西现代化的进程。湘西工业区的兴起和发展,对湘西经济与社会发展所产生的影响是全方位的、深远的。首先,它使得湘西各县职业分类发生了明显的变化。战前湘西,人们主要从事农业和小手工业,商业也是农业和手工业的补充。战时,随着湘西工业区的兴起,湘西地区有大量的人口从传统农业社会中走出来,投身于现代工商业、交通运输业和服务业等。下面以沅陵、辰溪、芷江三县人口职业分类为例加以说明。以上表可知,上述三县总人口为794,494人,其中从事农业的占32.5%,从事矿业、工业、商业、交通运输业的占8.3%,从事公务、人事服务和自由职业者占22%。这说明这三县人口的职业分类发生了较大的变化。

表3 沅陵、辰溪、芷江三县人口职业分类统计表(1941年3月)

其次,新技术的引进改变了湘西人民古老的生产生活方式,现代化的观念在湘西生根。战时随着大批工矿企业迁入湘西,带来了工作母机,推动了各行各业的迅速发展,使闭塞的湘西从生产生活方式直至观念都发生了较大的变化。如用人力和畜力碾米到机器碾米是一种生产方式的进步,更是一次技术的飞跃。又如机器采煤、用电照明、机器作业、汽车运输等生产方式开阔了湘西人们的眼界,改变了湘西人的生活方式,人们开始认识到科学的力量和价值,这为湘西以后经济和社会发展的转型具备了较为普遍的现代化的社会心理。

再次,促进了城市的兴起与商业的繁荣。由于湘西工业区的兴起和发展,促成了湘西现代城市的兴起。在这些城市中,人口大增,工商业繁荣,城市设施和建设向着现代城市的目标迈进。1937年底,沅陵城区人口为19,719人。一年后,城区人口达到54950人。[12](P1)工矿业100余家,商店由战前的544家,资本不足40万元,骤增至3, 500余家,流动资金373亿元。[11](P3)又如辰溪地处湘西中枢,交通相对便利,战时大批民营工厂先后迁来,加上官营的汉阳兵工厂和巩县兵工厂迁来(后改为军政部兵工署第112兵工厂),使辰溪成为战时湖南重要的工业城市。1937年底辰溪城区人口为15,981人,到1938年增至42, 943人。就商业而言,1937年底有商店314家,一年后增至607家。[12](P1)沅陵、辰溪县城现代建筑增加了,街道纵横,开通了公共汽车,并设有路灯。再如商业中心洪江,据1934年统计,洪江城区人口为37600人,共有商店246家。抗战爆发后不久,洪江人口迅速增至15万余人,全国有20多个省市的商人在这里开设各种庄号、商行和作坊, 1940年全市共有大小商铺1000余家,[26](P198)有“小南京”之称。其他如黔阳的安江、泸溪的浦市、乾城等城市也在不断发展。这就是湘西工业区的兴起所带来的一系列变化。

注释:

①即第八行政督察区辖永顺、龙山、大庸、保靖、桑植、古丈6县;第九区辖沅陵、溆浦、辰溪、凤凰、乾城(今吉首)、永绥、泸溪、麻阳8县;第十区辖会同、芷江、绥宁、黔阳、晃县、靖县、通道7县。参见中国第二历史档案馆馆藏六/272,《湖南省民政统计·湖南省行政区域及陆地交通概况图》,1941年12月编印。

[1]陈桐初,戴亚东.陈渠珍与湘西实业[J].湖南文史资料,(29).

[2]抗战六年来之工矿[J].国民党中央宣传部1943年7月印.转引自刘泱泱.近代湖南社会变迁[M].长沙:湖南人民出版社,1998.

[3]张治中回忆录[M].北京:中国文史出版社,1985.

[4]陈惠卿为常德57家机器厂迁移辰溪请协助至翁文灏电.1940年6月26日[J]//转引自黄立人.抗日战争时期工厂内迁的考察.历史研究,1994(4).

[5]中国第二历史档案馆馆藏.八二九/294,工矿调整处驻湘办事处工作报告.1939~1940[Z].

[6]中国第二历史档案馆馆藏.三(2)/2464,第九战区经委会湘西视察报告.1941年[Z].

[7]常德市地方志编撰委员会.常德市志[M].长沙:湖南人民出版社,2002.

[8]傅汝霖.扬子江水利委员会整理后方水道之经过[M]∥载重庆市档案馆编.抗战时期大后方经济开发文献资料选编.重庆:重庆大学建大印刷厂,2005.

[9]中国第二历史档案馆编.中华民国史档案资料汇编:第五辑第二编,财政经济(六)[M].南京:江苏古籍出版社,1994.

[10]任国常.中央电瓷制造厂概况[J].资源委员会月刊,第1卷,(8),1939-11-1.

[11]沅陵县地方志编纂委员会.沅陵县志[M].北京:中国社会出版社,1993.

[12]徐一贯.湘西电厂事业概况[J].资源委员会月刊,第2卷第2、3期合刊(1940年3月刊).

[13]中国第二历史档案馆编.中华民国史档案资料汇编:第五辑第二编,财政经济(五)[M].南京:江苏古籍出版社,1994.

[14]中国第二历史档案馆馆藏.六/272,建设月刊[Z].湖南省建设厅1939年10月编印.

[15]任国常.中央电瓷制造厂28年度事业报告[J].资源委员会月刊,第2卷第10、第11、第12期合刊(1940年12月刊).

[16]中国第二历史档案馆馆藏.八一九/4001,工矿调整处中南处关于改组迁湘西工厂联合事项(1942~1943年)第一辑[Z].成立迁沅陵工厂联合会卷,上册, 1942年12月~1943年5月;第三辑.“奉派办理改组迁湘西工厂联合会文卷摘录”之“辰溪工厂调查”, 1943年3月12日.

[17]李平生.烽火映方舟——抗战时期大后方经济[M].桂林:广西师范大学出版社,1995.

[18]中国第二历史档案馆馆藏.八一九/4001,工厂调整处中南处关于改组迁湘西工厂联合会事项.1942~1943年,第三辑[Z].“奉派办理改组迁湘西工厂联合会文卷摘录”之“辰溪工厂调查”,1943年3月12日.

[19]田伏隆.湖南近150年史事日志.1840~1990年[M].北京:中国文史出版社,1993.

[20]湖南省地方志编撰委员会.湖南省志:第九卷“工业矿业志”之“轻工业、纺织工业”卷[M].长沙:湖南人民出版社,1989.

[21]中国第二历史档案馆馆藏.四/15574,湖南省建设厅工作报告[Z].湖南省建设厅1940年11月编印.

[22]中国第二历史档案馆馆藏.六/272,建设统计[J].湖南省建设厅1940年12月编印.

[23]芷江县地方志编撰委员会.芷江县志[M].北京:读书·生活·新知三联书店,1993.

[24]中国第二历史档案馆馆藏.廿一/(2)280,湖南善后救济区域现状调查报告,增订本[Z].善后救济总署湖南分署经济室1946年8月编.

[25]中国第二历史档案馆馆藏.八一九/294,工矿调整处驻湘办事处工作报告,1939~1940年[Z].二十八年度湖南各厂推进状况.

[26]刘泱泱.近代湖南社会变迁[M].长沙:湖南人民出版社,1998年版.

On Industrial Zone in Western Hunan during the Anti-Japanese War

LIU Guo-wu,Li zhao-hui

(College of Humanities and Social Sciences,Hengyang Normal University,Hengyang Hunan 421002,China)

The western Hunan was a frontier guard in great southwest region in the period of Anti-Japanese War.The national government and the Hunan provincial government had adopted measures to speed up the development and construction of western Hunan,which made its mining industry developing rapidly.Up to the beginning of 1940's,the industrial zone had been formed which taking Yuan Ling and Chen Xi as the center.The main bodies of the industry zone were the power factory,arm factory,electric appliance,machinery,chemistry,textile and mining industry.The industrial layout was reasonable and complete and the state-owned and private-owned mining industries developed collaboratively.The establishment and development of the western Hunan's industrial zone had established the industrial base for western Hunan,accelerated its modernization and provided an important material foundation for supporting the Anti-Japanese War and defending the southwest China.

during the Anti-Japanese War;industrial zone in western Hunan;commentary

K265

A

1673-0313(2015)04-0040-06

2015-04-14

刘国武(1965-),男,湖南衡阳人,教授,从事民国边疆史和地方史的研究。