分析工程地质模型在防水煤岩柱研究中的应用

才永军,赵晓明

(吉林省水利水电勘测设计研究院,长春 130021)

对于工程地质来说,它在煤矿的设计、建井以及实际进行开采过程中都具有极为重要的位置。然而,对于煤田地质以及工程地质勘探的丰富资料却经常表现出使设计、生产人员加以利用,所以严重制约了煤矿工程项目地质成果的使用,为了避免上述情况的继续发生,提出了工程地质模型概念,并且在实际工作中得到应用,有效缓解了过去的被动局面。

1 工程地质模型以及煤炭工程地质模型的构成

对于工程地质模型,其主要包含工程地质单元、水文地质构造、地应力、地质构造、岩体构造及不良地质现象等地质环境及其涵盖工程条件在内的综合类模型。而对于煤矿工程地质模型来说,其可以按照工程应用进行分类,诸如开采工程地质模型和巷道工程地质模型等等;另一方面,也可以按照模型的研究深浅程度以及进展状况进行分类,具体可分为预测模型、过程模型以及结果模型三大类。工程地质模型能够使用较多的数字化或者图表形式进行体现。能够依据实际工作需要进行设立二维或者三维模型。

2 工程地质模型的实际应用

近几年来,相关工作者应用了工程地质方法及原理在山东省的矿区开始了提升煤矿资源开采上限的探究并获得了初步的成功,现将结合山东省横河煤矿区的例子进行叙述。

横河煤矿区地处山东省衮州市煤田鲍店矿的西南部,井田占地大约11.3km2,平缓的厚松散层下山西组倾角,3号煤层平均厚度约9m,地质储量多达31Mt。起初设计留设的防水煤岩柱是64m至84m之间,可提供的采储量只占地质总储量的13%左右。因而,科学而合理地留设防水煤岩柱直接关系到矿区的长远发展。

2.1 横河煤矿工程项目的地质预测模型

横河煤矿工程项目的地质预测模型具体包含:(1)每个重要工程地质模型的力学特性以及结构面特点等;(2)特殊的含水层、隔水层的水文地质特点;(3)原岩应力场;(4)具体开采的办法是预采顶分层后滑移顶梁液压支架放顶煤开采,一般情况下,顶分层是2.2m,底分层同样是2.2m,放顶煤是4.6m,整体垮落法进行管理顶板。

2.2 横河煤矿工程项目的水文地质结构及其采动效应

水文地质结构作为预测模型的关键构成要素,因而,在建模过程中应当着重分析和采矿相关的底部含水层和上下两面的分化层、隔水层、顶板含水层的特点及其他们互相间的水力关联性。

横河煤矿区含水层及隔水层的水文地质特点:(1)中组主要多层粘土和砂质粘土占主要部分,且分布较为稳定;而粘土质沙层含水性较微弱,且含量一般不具稳定性。因此,此组通常情况下是隔水层组,可以发挥出阻隔上、下含水层组的水力关联性作用;(2)厚松散层的底部比较常规含有底粘土层,它将发挥出阻隔松散层底部的含水层以及基岩风化带水力关联的作用;(3)基于煤矿矿井开采排水使得底部含水层的水位出现显著性降低趋势,自上个世纪90年代开始进行对次针对底部含水层抽水实验,实验的结果显示,水位的降低已经达到大约80m;(4)3号煤顶板砂岩以及基岩风化带同属微弱的含水层带。

2.3 覆岩应力及其破坏的采动效应

首先,覆岩的应力分布情况。它依照最大及最小主应力的关系以及特性能够具体分为双向应力区、拉应力区以及双向压应力区三种。其中,双向拉应力区通常处于采空区上方的ET8到ET9,煤柱上方ET6到ET3内,拉应力区处于上山方位较大面积之中以及风化带岩层之中。和其它四种分层采矿进行比较,双向拉应力区在采空区上方以及煤柱的上方正曲率区岩层内的散布面积较大。

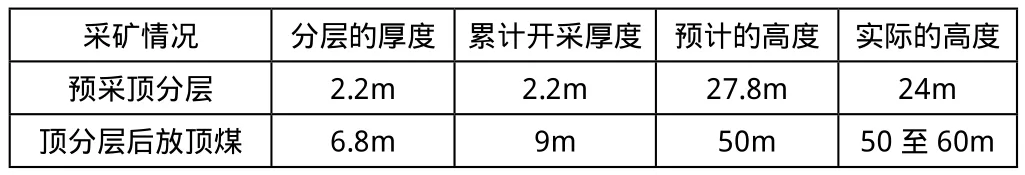

其次,覆岩破坏。和上述情况相对应,覆岩破坏的情况在放顶煤过后,其采空区上方的双向拉应力区中ET8到ET6的岩层出现了拉张破坏的现象,另一方面采空区的边缘地带在拉压应力影响之下逐渐形成了拉破坏区以及剪破坏区,这使得岩层垮落充填采空区,冒落带的高度可以达到29.8m。煤柱上方的双向拉应力区岩层出现连续性的拉张破坏现象,且和拉张裂缝及冒落带岩层形成贯通,促使形成了导水裂缝带。伴随着采矿上限值的增高,强风化带的软弱岩体将出现抑制导水裂缝带的发展,在上山的方位大约发育到50m。下表为预计导水裂缝带高度值和实际测量高度值的比较。

表1 预计导水裂缝带高度值和实际测量高度值的比较

2.4 关于工程地质的综合性评价

关于工程地质的综合性评价就是在工程地质模型的每个构成的部分、预测结构以及采动效应探究基础之上,综合性研究经济以及技术要素,从而分析出防水煤岩柱的实际高度。从上述的分析、探究中我们可以总结出如下几点:

(1)通过3号煤的上覆岩层工程地质类型、结构特点及其物理力学特性等方面,能够较为准确地反映出采矿过后的岩体或土体变形以及机理破坏程度。直接顶板ET8,煤层进行开采后,垮落填充采空区。上面的ET7以及ET5相对容易积累应力,逐渐形成裂缝带,然而基于它的中间存在两层厚度分别为1.9m、21.8m的泥浆类型,可以再某种程度上缓解覆岩的破坏以及抑制导水的水裂缝带发育。

(2)上覆岩土层的水文地质构成相对较好,和3号煤采矿相关的主要含水层皆是弱含水层。此外,第四系底部的含水层下面含有具备稳定性的粘土层,它可以再某种程度上阻隔上含水层、下含水层的水力关联。

以上的留设防水煤岩柱,已在实际的横河煤矿工作管理中成功应用,进而说明其具有实践上的可行性。因而,各地区也可在结合地区实际情况的基础上,进行灵活的运用上述办法,促进采矿业的稳步发展。

[1]彭向峰,于双忠.矿区原岩应力场宏观类型工程地质研究[J].中国矿业大学学报,1998,27(01):60-63.

[2]孙玉科.矿山岩体工程的系统工程[J].工程地质学报,1996,4(04):7.

[3]隋旺华.开采覆岩破坏工程地质预测的理论与实践[J].工程矿业学报,1994(02):29-37.