结构式分工协作急诊抢救流程的质量与效率研究

崔钰春 黄惠琼

急诊科直接面对急危重患者,病种复杂、突发事件多、抢救责任重,使医护人员长期处于急、乱、忙的无序状态中[1]。建立一支精炼能干的护理队伍以有效应对复杂、危急的急救现场,对挽救患者生命、降低病死率具有重要意义[2]。在对急诊科的急诊流程及团队结构的相关研究[1]中发现,抢救措施落实延时、护理队伍年轻化、护理决策不明确是导致急救效果欠佳、患者死亡率和致残率上升的重要因素[3]。因此,分层管理、分工配合成为提高急诊护理质量及护理安全的重中之重。本研究在急诊抢救过程中全面运用结构式分工协作救护流程,旨在保障抢救过程中救护人员能够达到最佳配合状态,有序、高效地进行救治。

1 对象与方法

1.1 对象

①急诊护士。选取我院15名急诊护士作为研究对象。纳入标准:均取得护士职业资格证书;均为急诊固定岗位护士;自愿参与本研究。排除标准:实习、进修、轮转者;中途调换科室者。15名急诊护士,均为女性,年龄21~35岁,平均年龄(27.07±5.66)岁。其中,副主任护师1人,主管护师1人,护师5人,护士8人;本科3人,专科4人,中专8人;1~5年9人,6~10年4人,10年以上2人。②急救患者。实施结构式分工协作前,选取30例急诊抢救患者作为观察对象,其中男18例,女12例,平均年龄(32.03±8.49)岁;中毒7例,外伤10例,心血管疾病11例,其他2例;实施结构式分工协作后,同样选取30例急诊抢救患者作为观察对象,其中男17例,女13例,平均年龄(32.11±8.84)岁;中毒8例,外伤8例,心血管疾病13例,其他1例。2组患者性别、年龄、疾病种类、病情比较,差异无统计意义,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对急诊护士进行核心能力评估与分层

参照刘明[4]编制的《中国注册护士核心能力测评量表》(CIRN),根据护理人员的职称、护龄、基础知识与技能、专业知识与技能、临床思维判断能力、管理组织能力和应急能力,制定《急诊护士核心能力测评表》,按照得分由高到低分为:N3、N2、N1 3个级别。

1.2.2 组建结构化救护组

把15名急诊护士,分为5个救护组,每组3名护士(N3级、N2级、N1级各1名),其中,组长(定位N3级)条件:核心能力评分在85分以上,在急诊科工作5年以上且能熟练掌握各项抢救技能。操作护士(定位N2级)条件:核心能力评分在75分以上,有较高应急能力且各项抢救技能扎实。辅助护士(定位N1级)条件:核心能力评分在75分以下,急诊工作经验较少。实行APN排班,24h不间断,使11个救护组轮流值班。

1.2.3 分工协作抢救实施

①操作护士:位于患者右侧中上方,负责呼吸、循环系统管理,即保持呼吸道通畅、吸氧、吸痰、心电监护、测血压,协助医生行气管插管、接呼吸机、胸外按压、除颤等。②辅助护士:位于患者左侧中下方,负责药物管理,即建立静脉通道、抽血、配血、输血、止血包扎、协助医生导尿、执行口头医嘱等。③组长:位于患者尾部,全程指挥抢救现场,负责组织护理人员协调及与患者家属沟通,准备抢救仪器,记录生命体征及用药,解决操作护士、辅助护士的疑难护理问题,负责对外联络等。

1.2.4 分工协作抢救演练培训

以“有领导、有分工、有协作”三有为抢救培训总原则;由急诊科主任、科护士长及院领导共同制定抢救配合流程,设计具有代表性的病情案例,如急性中毒、急性心肌梗死、呼吸衰竭、休克、脑血管意外、多发伤等急性病例;进行为期12周培训,前8周采用情景模拟方式,将小组成员分两批于每周六或周日进行培训,第9周进入抢救演练,由非急诊医护人员担任患者角色,每周六或周日进行实战练习。

1.2.5 综合考核

考核参照国家关于《急诊科护理质量考核标准》、《护理技术操作规范》,以小组为单位,随机抽取1个情景案例,由组长组织组员的合理分配,准确定位,并根据模拟病例变化有效实施抢救。

1.3 评价方法

1.3.1 核心能力

自行设计《急诊护士核心能力测评表》,该表包括4个维度25个条目,即应急能力(6个条目)、基本技能(6个条目)、协调能力(5个条目)、配合能力(8个条目),采用Likert 5级评分法(0分=完全没有能力,4分=很有能力)计分,得分为0~100分,分数越高,表明核心能力越强。该量表经各方专家审核,并经小样本调查具有较好的效度和信度,其Cronbach′sα值为0.88,效度为0.70。在开始实施结构式分工协作急诊抢救流程前1天和整个流程实施结束后1周,由护士长对护士核心能力进行评价。1.3.2 救护时间

总抢救时间(患者入院到急救措施全部落实到位时间)、静脉通道开通时间、吸氧与心电监护时间。

1.3.3 急诊护理质量

自制《急诊护理质量评定表》,内容包括工作效率、救护技术、抢救效果、沟通交流、服务意识等方面,共计10个条目,答案采用4级评分设置,0分为不满意,3分为满意,总分为0~30分,分数越高,表明护理质量越高。

1.4 统计学方法

运用SPSS 17.0软件进行统计学分析。计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验,检验水准α=0.05。

2 结果

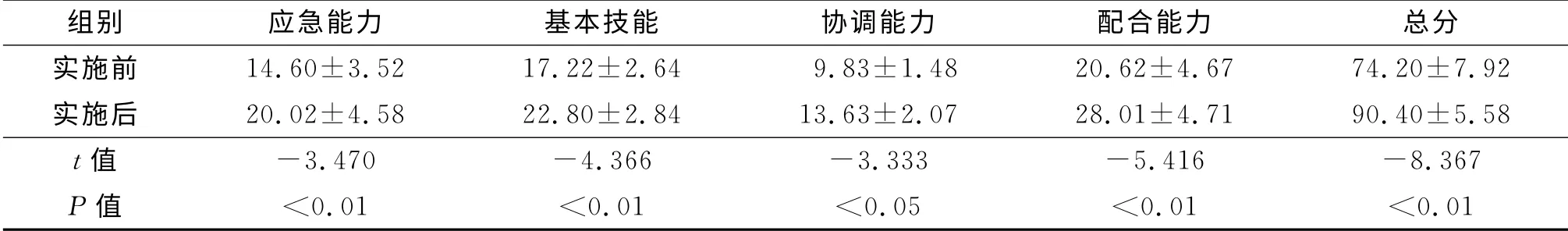

2.1 实施结构式分工协作前后急诊护士核心能力比较

实施结构式分工协作后护士核心能力高于实施前。见表1。

表1 实施结构式分工协作前后急诊护士核心能力比较

表1 实施结构式分工协作前后急诊护士核心能力比较

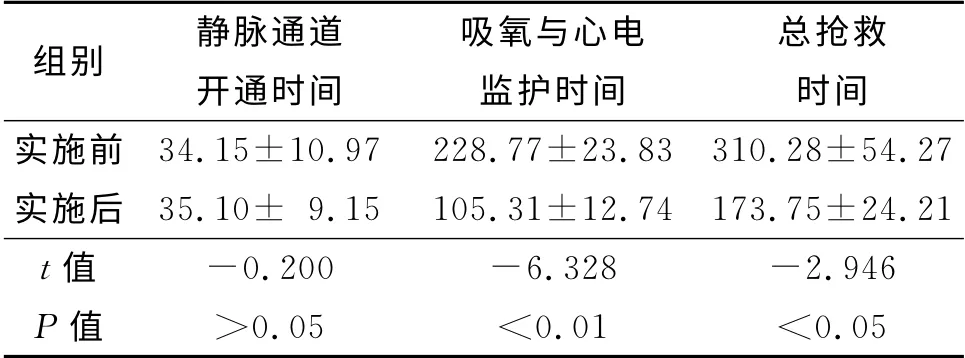

2.2 实施结构式分工协作前后救护时间比较

实施结构式分工协作后,吸氧与心电监护时间及总抢救时间较实施前有所缩短,2组静脉开通时间比较,差异无统计学意义。见表2。

表2 实施结构式分工协作前后救护时间比较

表2 实施结构式分工协作前后救护时间比较

组别 静脉通道开通时间吸氧与心电监护时间总抢救时间实施前34.15±10.97 228.77±23.83 310.28±54.27实施后35.10±9.15 105.31±12.74 173.75±24.21 t值-0.200 -6.328 -2.946 P值 >0.05 <0.01 <0.05

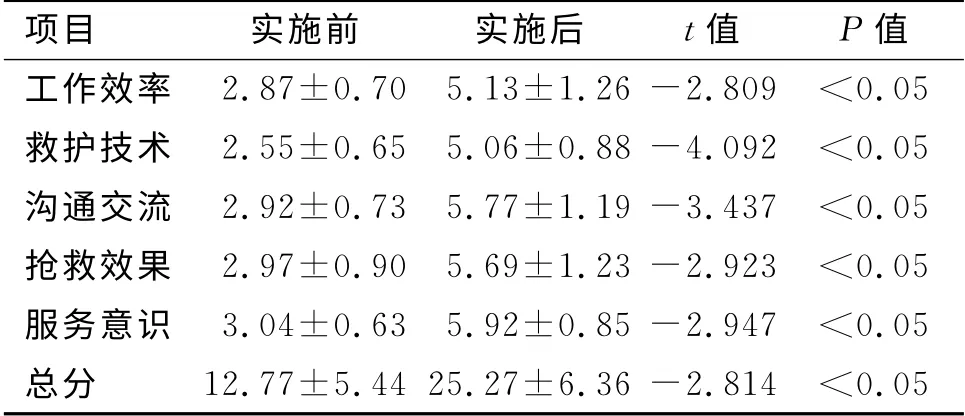

2.3 实施结构式分工协作前后急诊护理质量比较

实施结构式分工协作后护理质量评分高于实施前。见表3。

表3 实施结构式分工协作前后急诊护理质量比较

表3 实施结构式分工协作前后急诊护理质量比较

3 讨论

我院急诊科初级职称、低年资护士占75%以上,由于临床经验缺乏,抢救过程中医护配合不佳,直接影响抢救效率。而急诊患者发病急骤、进展迅速、病因不确定且随机性大,需要医护人员高效应对各种突发情况,确保救护工作有序进行,尽可能为抢救争取时间[5-6]。但常规急诊抢救工作模式强调专业技能的发挥,忽略了应急能力、指挥能力、沟通协调配合能力对人员配合与流程衔接的促进作用[7],导致在临床救护工作中,即便经验丰富、能力突出、技术高超的护理人员也会经常出现抢救无序、措施落实延后的问题,年轻护士表现出不知所措、手忙脚乱。抢救参与者分工不明,职责不清,病情反馈不及时,家属求助处理不到位,最终延误抢救最佳时机。因此急诊传统救护工作模式难以保证抢救的有序性与有效性,不利于急救工作的开展[8]。

3.1 结构式分工协作提升急诊护士核心能力

从表1可以看出,护士核心能力较实施前明显提高,尤其是配合能力提高幅度最大,说明通过组建层级结构小组、情景模拟实训可以有效提高急诊护士核心能力,提升其配合默契。建立救护团队,明确分工、团体培训利于提高医护人员综合能力。在抢救过程中,由经验丰富的组长作为指挥协调者,领导中、低层次护士实施抢救,参与者之间互相协作,相互提醒,取长补短。结构式分工协作使抢救更具有整体性,能让护理人员预见性观察病情,很好地发挥娴熟的急救技能,尤其以老带新,分层定职,不仅使年轻护理人员快速积累经验,还能引导其对急救工作的感性认识,使护理人员的应急能力、基本技能、协调能力及配合能力得到整体提升。

3.2 结构式分工协作对缩短救护时间、提高救护效果有明显优势

在采用结构式分工协作之前,从接收患者到抢救完毕整个过程中,救护人员分工不清,在具体执行上经常会出现两个护理人员做相同工作而重要操作无人实施的现象。因此本研究将急诊护理人员以结构式小组形式分组分工,对急诊护理人员进行分级,每小组均有13名护理人员,在抢救定职中,协调、操作、辅助抢救职责分别由不同层级的护理人员承担,由组长(N3级)全程指挥和掌控抢救过程,防止任何措施和技术偏离急救的方向,操作护理人员由N2级护理人员担任,实施重要操作技术,辅助护理人员由N1级护理人员担任,组员间协调配合,高效完成抢救工作,达到了护理人员快速反应、提高抢救效果目的。结构式分工协作最大限度的减少急救护理中因“急”而出现的混乱,使急诊抢救现场井然有序,救护人员分工明确、抢救流程按步就班,保证各项抢救措施流畅无遗漏,为抢救患者争取宝贵的时间。在此基础上吸氧与心电监护时间及抢救时间明显较实施前缩短。

3.3 结构式分工协作提升急诊护理质量

实施结构式分工协作后,患者及家属对护理质量评价明显提高,表明结构式分工协作利于提升急诊护理质量。由于救护人员间配合默契,改变了被动的工作方式,以主动护理参与抢救,使病情观察更准确、医嘱执行更快速,在提高抢救时效的同时,进一步提高了工作责任感。另外,由于与患者及家属沟通贯穿抢救始终,由组长负责反馈信息、安抚情绪工作,并对救护人员所做的工作及患者病情有一定了解,体现了临床抢救中的人文关怀,从而提升了急诊护理整体质量。

[1] 邓榕贞,叶绍乒.定位协作模拟抢救在急诊专科培训中的应用.护理学杂志,2013,28(22):78-79.

[2] 刘金金,李文秀,史萍萍,等.ABC/AB定位抢救模式在急诊护理团队培训中的应用.护理学杂志,2013,28(21):14-16.

[3] 陶毅兰,崔丹,王伟英.关于构建急诊专科护士核心能力评价体系的研究.中国实用护理杂志,2012,28(23):88-90.

[4] 刘明,殷磊,马敏燕,等.注册护士核心能力测评量表结构效度验证性因子分析.中华护理杂志,2008,43(3):204-206.

[5] 陈秋菊,陈雁.结构化护理团队模式在急诊护理管理中的应用.护理研究,2014(11):1382-1383.

[6] 沈娟,胡丽红.人性化服务在急诊护理管理中的应用.中国临床护理,2009,1(3):241-242.

[7] 居海艳.颅脑外伤的急救护理探讨.中国临床护理,2011,3(1):54-55.

[8] 王翠玉,林腾珠,许小红,等.“定职联合弹性调配”人力资源管理方法在急诊科的应用.护理管理杂志,2011,11(11):823-825.