关于深圳地铁列车车钩车挡匹配性的调查分析

黄丽君 郑炼鑫

摘 要:针对目前深圳地铁列车全自动车钩、轨道车挡的维护标准均以自身设计为主,未考虑到两者的匹配性,导致当发生列车碰撞轨道车挡时,两者未能正确连挂,发挥保护作用。通过深入调查分析,最终制定了轨道车挡的外形尺寸及维护标准,避免列车碰撞车挡时,车钩车挡未能正确连挂导致列车出轨的重大事故发生。

关键词:地铁列车;车钩;轨道车挡;椎体中心

中图分类号:U270.34 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.10.080

深圳地铁A型车轨道车挡主要参照铁路的标准进行设计,在运用过程中发现存在以下两个问题:①在连接端面设计上,未考虑到车钩端面的尺寸,导致在连挂过程中,端面不能紧密连接;②未考虑到车钩高度的正常变化范围,无合理的车挡高度维护标准,导致无法正常连挂。

为了妥善解决以上问题,避免列车碰撞车挡时,车钩车挡未能正确连挂导致列车出轨的重大事故发生,通过对车钩车挡匹配性的深入调查分析,最终制定了轨道车挡的外形尺寸及维护标准,有力保障了正线行车的安全。

1 现状分析

1.1 车钩接口简介

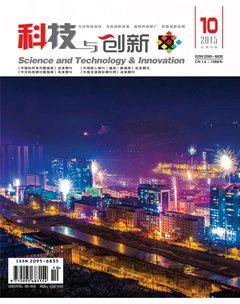

深圳地铁A型车全自动车钩采用330机械钩头,采用密接式端面设计,如图1所示。车钩高度(车钩椎体中心高度)应用标准为 mm。

1.2 车挡接口简介

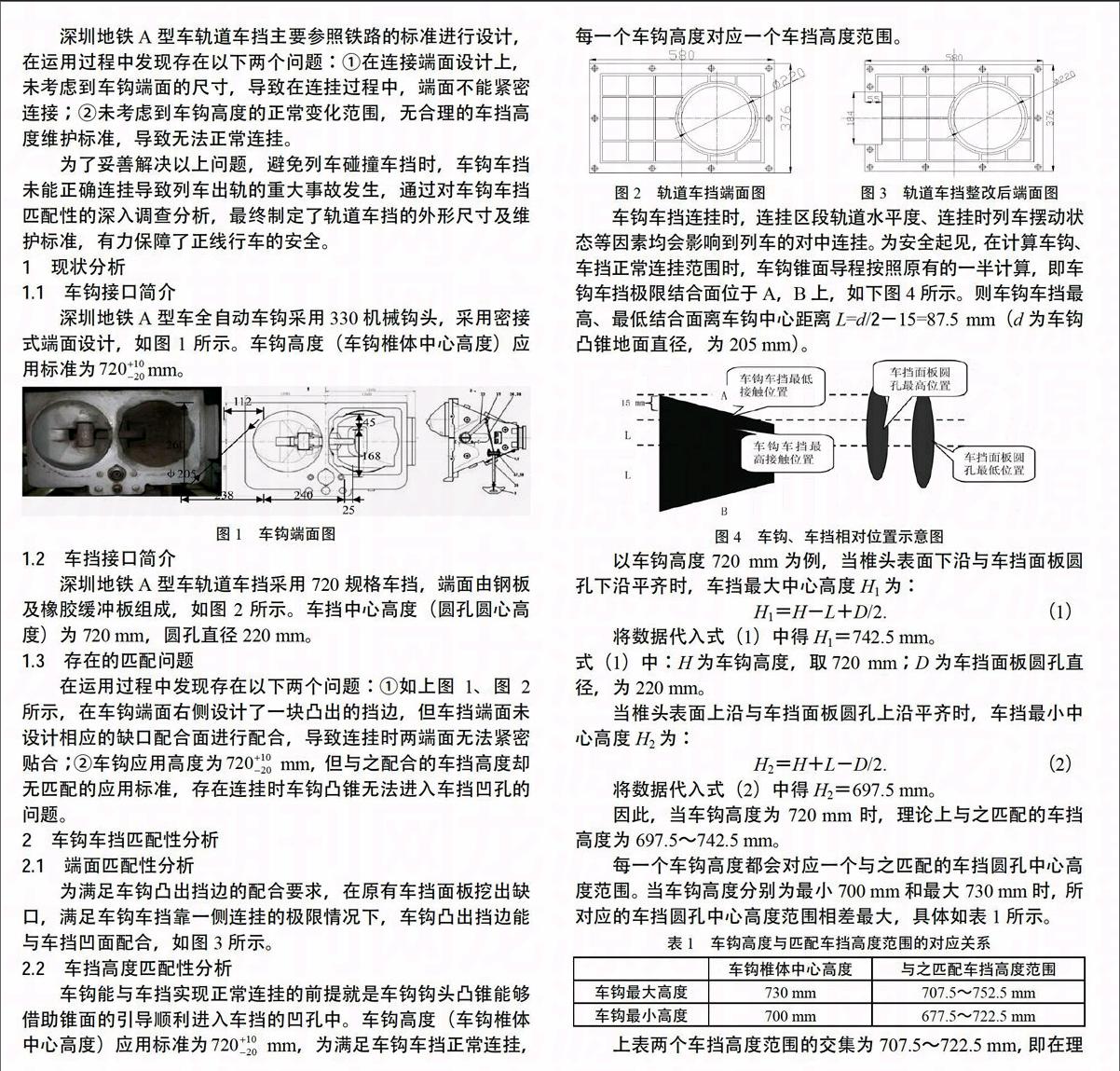

深圳地铁A型车轨道车挡采用720规格车挡,端面由钢板及橡胶缓冲板组成,如图2所示。车挡中心高度(圆孔圆心高度)为720 mm,圆孔直径220 mm。

1.3 存在的匹配问题

在运用过程中发现存在以下两个问题:①如上图1、图2所示,在车钩端面右侧设计了一块凸出的挡边,但车挡端面未设计相应的缺口配合面进行配合,导致连挂时两端面无法紧密贴合;②车钩应用高度为 mm,但与之配合的车挡高度却无匹配的应用标准,存在连挂时车钩凸锥无法进入车挡凹孔的问题。

2 车钩车挡匹配性分析

2.1 端面匹配性分析

为满足车钩凸出挡边的配合要求,在原有车挡面板挖出缺口,满足车钩车挡靠一侧连挂的极限情况下,车钩凸出挡边能与车挡凹面配合,如图3所示。

2.2 车挡高度匹配性分析

车钩能与车挡实现正常连挂的前提就是车钩钩头凸锥能够借助锥面的引导顺利进入车挡的凹孔中。车钩高度(车钩椎体中心高度)应用标准为 mm,为满足车钩车挡正常连挂,每一个车钩高度对应一个车挡高度范围。

车钩车挡连挂时,连挂区段轨道水平度、连挂时列车摆动状态等因素均会影响到列车的对中连挂。为安全起见,在计算车钩、车挡正常连挂范围时,车钩锥面导程按照原有的一半计算,即车钩车挡极限结合面位于A,B上,如下图4所示。则车钩车挡最高、最低结合面离车钩中心距离L=d/2-15=87.5 mm(d为车钩凸锥地面直径,为205 mm)。

以车钩高度720 mm为例,当椎头表面下沿与车挡面板圆孔下沿平齐时,车挡最大中心高度H1为:

H1=H-L+D/2. (1)

将数据代入式(1)中得H1=742.5 mm。

式(1)中:H为车钩高度,取720 mm;D为车挡面板圆孔直径,为220 mm。

当椎头表面上沿与车挡面板圆孔上沿平齐时,车挡最小中心高度H2为:

H2=H+L-D/2. (2)

将数据代入式(2)中得H2=697.5 mm。

因此,当车钩高度为720 mm时,理论上与之匹配的车挡高度为697.5~742.5 mm。

每一个车钩高度都会对应一个与之匹配的车挡圆孔中心高度范围。当车钩高度分别为最小700 mm和最大730 mm时,所对应的车挡圆孔中心高度范围相差最大,具体如表1所示。

上表两个车挡高度范围的交集为707.5~722.5 mm,即在理论上,车挡圆孔中心高度只要在707.5~722.5 mm之间,那么车钩椎体在其中心高度标准范围内(700~730 mm)的任何高度,都可以借助椎面的引导进入车挡圆孔中实现配合。

综上所述,从安全性和维护便利性考虑,车挡高度维护标准取值为710~720 mm。

3 结果验证

基于以上分析,在试车线上对整改后的车挡进行连挂试验,结果均能够正常连挂。具体情况如下:①将车挡中心高度调整为710 mm,车钩中心高度调整至700 mm和730 mm,在平直轨道上均能够正常连挂,端面能够紧密贴合;②将车挡中心高度调整为720 mm,车钩中心高度调整至700 mm和730 mm,在平直轨道上均能够正常连挂,端面能够紧密贴合。

4 结束语

虽然在正常运营过程中,极少出现车钩车挡连挂碰撞情况,但如果车挡得不到合理维护,一旦发生列车碰撞车挡时,车钩车挡未能正确连挂将导致列车出轨的重大事故发生。

经过为期3个月的调查、分析、试验,最终制定出轨道车挡的维护标准:车挡中心高度710~720 mm,并且每年对此尺寸进行检查。

此维护标准的制定及时消除了轨道车挡这一安全隐患,保障了列车运营服务安全。

参考文献

[1]杨志强.城市轨道交通车辆总体[M].北京:中国铁道出版社,2007.

[2]刘婉玲.城市轨道交通运输设备[M].成都:西南交通大学出版社,2010.

〔编辑:王霞〕