临床护理路径用于慢性心力衰竭患者的临床效果观察

张小菊

(海南省农垦总医院心内科,海口 570311)

慢性心力衰竭是现在临床发病率逐年升高的易发疾病,是所有心脏疾病的最终综合征。慢性心力衰竭在临床上最为常见的是左心衰竭,右心功能会随着左心衰竭相继发生损害,最终导致全心衰竭,对患者的生命造成严重威胁[1]。临床上根据患者的病况给予相应的治疗,护理在此过程中扮演着重要的角色,不同的护理方式对患者的治疗效果造成一定影响,临床护理路径在慢性心力衰竭的护理上起着关键性作用[2]。作者选取自愿参与研究的90例慢性心力衰竭患者进行临床分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年4月至2014年10月在本院进行治疗的90例慢性心力衰竭患者,分为试验组和对照组,每组各45例。对照组中男22例、女23例,年龄18~65岁、平均(42.67±14.28)岁,体质量52~70kg、平均(55.73±1.73)kg;试验组中男24例、女21例,年龄17~68岁、平均(43.78±1.89)岁,体质量53~69kg、平均(58.83±1.87)kg。入选标准:(1)所有患者根据纽约心脏病协会(NYHA)进行心脏分级,左心室射血分数(LVEF)≤50%,均属于Ⅱ~Ⅳ级;(2)患者的病程在8个月至10年,平均病程(6.78±2.26)个月;(3)所有患者具有心脏病史,如高血压、冠心病等;(4)均不具有严重其他身体疾病和精神疾病;(5)均自愿参与研究,均签署协议书。两组患者在性别、年龄、疾病性质、病程等一般资料方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 护理措施

1.2.1 临床常规护理 对照组实行临床常规护理。具体如下:根据患者病况对患者的休息时间、食物使用进行安排,为患者提供安静、舒适的病房。对患者的液体输注进行严格控制,及时给予患者吸氧,根据需要进行氧流量调整,药物应用上要完全按照医生的嘱咐进行,对患者的生命体征进行观察和记录,出现严重现象的患者要及时向主治医生汇报。

1.2.2 临床护理路径 试验组患者在入院起就开始实行临床护理路径进行护理,护理主要内容如下:(1)每个患者都由护理人员进行入院指导和健康教育,主要关于患者疾病的知识的介绍,包括概念、诱发原因、临床表现、危害性及预防和治疗措施等;告知患者有关医院内的规章制度和相关细节,向患者解释临床护理途径相关问题以及临床应用原因,得到患者同意后即实施。(2)由专业的医生和护士组成的评估小组,针对患者基本状况对患者进行全面评估,制订有关检查、生活、吃药等多个方面计划,每天在记录表上详细记录患者完成的护理项目。(3)护理人员按照计划为患者提供良好的恢复环境,定时给予患者药物,并告知药物的名称、作用等,让患者了解治疗的目的,有利于患者配合治疗,紧密观察药物的临床反应,对于出现不良反应的患者给予及时救治措施。大多数患者对于疾病十分畏惧和紧张,不利于患者的治疗与康复,因此护理人员要常与患者进行友善的沟通,了解患者内心的真实想法,对患者进行开导、安慰和鼓励,同时还可以引导患者做一些感兴趣的事情,调节患者的心理,为患者树立积极向上的自信心。(4)每天都对患者进行评估,保证治疗和护理措施落实直到达到了护理目标。对于完全符合出院患者在出院前进行进一步的评估和指导,安排患者进行适当的有氧运动,对疾病进行自我监控,养成良好的生活习惯。(5)护理人员跟随患者办理出院手续,嘱咐患者定期进行复诊,按照医生规定用药,出院后定期电话回访。

1.3 评价标准

1.3.1 心功能评价指标 主要有心率、左心室舒张末期内径(LVED)、LVEF、脑尿钠肽(BNP),在护理前后对两组的指标进行测量并观察其变化情况。

1.3.2 满意度调查 制订有关慢性心力衰竭疾病健康知识和护理质量满意度的调查问卷,主要内容为有关冠心病的基础知识和注意事项,饮食、运动、药物应用等方面的控制问答题,采用百分制方式进行计算,所得分数越高患者健康意识水平越高。

1.3.3 生活质量评价 采用SF-36生活质量调查表,对患者的总体健康、社会功能、躯体功能、情感职能、生理职能、身体疼痛、精神健康、活力等方面进行百分制评分,分数越高患者的情况越佳。

1.4 统计学处理 数据处理采用SPSS17.0软件分析,计量资料以±s表示,组间比较采用t检验;计数资料以率表示,组间比较采用χ 检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

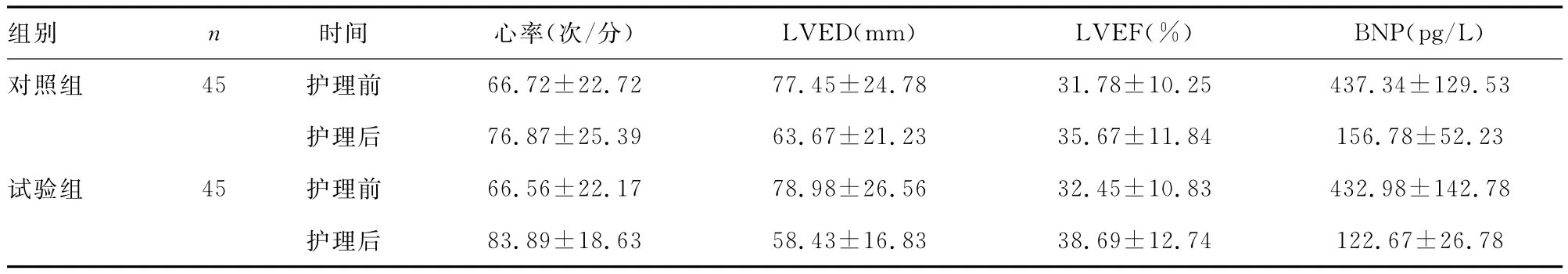

2.1 两组患者的心功能改善情况比较 两组患者在护理前的心功能情况差异无统计学意义(P>0.05);护理后试验组患者心功能指标情况明显好于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

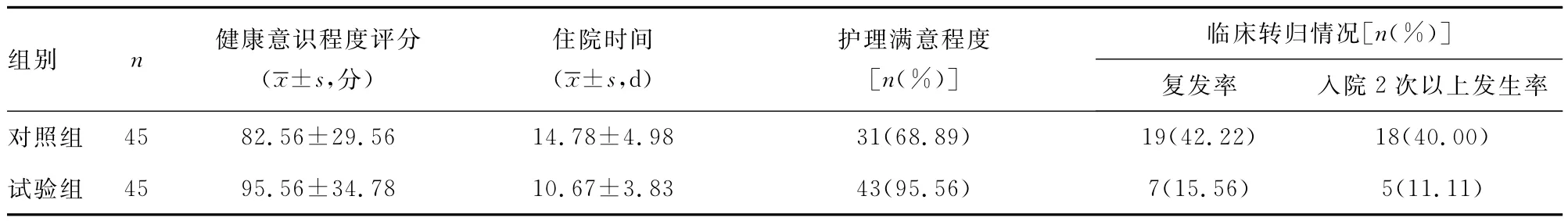

2.2 两组患者的健康意识程度、住院情况、对护理服务满意度以及临床转归状况比较 试验组患者在健康意识程度评分、住院时间、对护理服务满意度,临床复发率和入院超过2次的发生率均明显好于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 两组患者的心功能改善情况比较±s)

表1 两组患者的心功能改善情况比较±s)

组别 n 时间 心率(次/分) LVED(mm) LVEF(%) BNP(pg/L)对照组 45 护理前 66.72±22.72 77.45±24.78 31.78±10.25 437.34±129.53护理后 76.87±25.39 63.67±21.23 35.67±11.84 156.78±52.23试验组 45 护理前 66.56±22.17 78.98±26.56 32.45±10.83 432.98±142.78护理后 83.89±18.63 58.43±16.83 38.69±12.74 122.67±26.78

表2 两组患者的健康意识程度、住院情况、对护理服务满意度以及临床转归状况比较

表3 两组患者健康教育前后的生活质量±s,分)

表3 两组患者健康教育前后的生活质量±s,分)

组别 n 时间 躯体功能 生理职能 身体疼痛 总体健康 活力 社会功能 情感职能 精神健康对照组 45 护理前 43.89±13.89 42.67±16.48 24.89±8.27 31.67±10.73 48.73±15.73 53.89±16.83 26.78±8.63 58.35±16.83护理后 85.34±29.56 87.34±28.53 73.93±28.36 68.93±27.45 68.23±26.49 83.29±27.56 74.69±27.59 66.93±22.32试验组 45 护理前 42.89±17.39 39.67±18.48 23.79±8.87 33.97±11.73 46.71±16.38 54.73±18.83 28.78±9.83 60.35±20.83护理后 97.34±32.47 95.78±32.56 84.83±26.45 86.69±28.58 93.67±31.38 97.78±32.74 93.67±31.67 95.38±32.63

2.3 两组患者健康教育前后的生活质量比较 两组患者在护理前的生活质量水平相对较低,在进行临床不同护理后存在明显差异,试验组患者护理后的各项生活质量评价指标明显高于对照组,差异有统计学有意义(P<0.05),见表3。

3 讨 论

慢性心力衰竭临床病死率极其高,特别是在感染、劳累、心律不齐等诱因下可加重病情的发展,自身机体不能主动缓解而直接对患者的生命安全造成严重威胁[3]。随着医疗事业的不断发展,对于慢性心力衰竭患者的治疗均起到显著的临床效果,同时对慢性心力衰竭患者的护理直接影响患者的预后。临床护理路径是现在临床护理中具有显著优势的护理方式之一。

临床护理路径是一种针对患者的病况,对患者进行有计划、有预见性的院内护理方式,在入院、诊断、治疗、检查、护理、饮食、生活等多个方面进行指导,使得护理目标更加清晰明确[4]。每个患者的护理路径都是由院内通过评估后进行详细计划和选择的,患者可以对护理的整个方向进行全面了解,可以主动参与护理整个过程,这样不仅有利于护理工作的有效进行,还可以增加患者对自我健康的护理意识,使得护患相互促进,从而形成相辅相成的护理方式[5]。慢性心力衰竭患者在一定程度上对疾病的认识程度不够,对其在不同护理阶段给予相应健康教育有助于患者对疾病的接受,敢于面对疾病,减轻内心的恐惧感,主动配合治疗和护理,从而加快康复进程;与患者之间的情感交流和沟通要积极,这样有利于增加患者对护理人员的信任度,减少不必要的护患纠纷,提高患者对护理服务的满意度,改善护患之间的紧张关系[6-7]。本研究表明,护理后试验组患者心功能指标情况明显好于对照组;试验组患者在健康意识程度评分、住院时间、对护理服务满意度、临床复发率和入院超过2次的发生率均明显好于对照组;试验组患者护理后的各项生活质量评价指标明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。由此可知,临床护理路径是以患者为中心的一种先进、高效的护理手段,可以将临床护理被动转变为主动,满足患者的健康需要,加强患者自身对健康的重视程度,协助护理项目的顺利进行,得到患者的认可;同时还提高护理人员的自主性、自律性和责任感,保证护理工作质量得到持续性完善,将护理工作全面落实到位

综上所述,临床护理路径在慢性心力衰竭患者护理中的应用效果显著,可以对患者进行计划性和个体性护理服务,对护理质量进行控制,提高了护理效率,辅助患者进行有效的治疗,提高患者生活质量,在临床上具有重要应用价值[10]。

[1] 夏丽娜.临床护理路径在慢性心力衰竭患者中的应用[J].中国当代医药,2013,20(15):120-121.

[2] 张红.个体化健康教育在护理慢性心衰患者中的应用[J].中华全科医学,2011,9(9):1413.

[3] 张小菊,王家鹭,陈玉娇.老年慢性心力衰竭患者医院感染相关因素[J].中华医院感染学杂志,2013,23(16):3876-3877.

[4] 裴利敏,李志梅,马燕霞,等.临床护理路径在慢性心力衰竭患者中的应用[J].中国医药导报,2012,9(35):157-158.

[5] 杨芸,沈吉梅,陈泳.临床护理路径在慢性心力衰竭中的护理效果[J].护理实践与研究,2011,8(6):16-17.

[6] 林娜,王晓芬.呼吸训练对慢性心力衰竭患者运动耐力的影响[J].中华护理杂志,2011,46(11):1082-1084.

[7] 许金梅.早期心理护理对老年慢性心衰患者不良情绪及睡眠的影响[J].中国实用护理杂志,2011,27(6):1-3.

[8] 李丽娥,朱丹丹.老年慢性心衰患者生活质量变化特征与舒适护理干预效果[J].老年医学与保健,2013,19(4):262-264.

[9] 孙学超.慢性心衰患者的临床护理[J].航空航天医学杂志,2014,25(2):264,265.

[10] 黄美琴.临床护理路径在慢性心力衰竭患者中的应用效果观察[J].护理与临床,2012,16(36):4833-4834.